SHARE 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」、vol.04 菅原大輔、原田勝之 インタビュー「実現することで見えてくるもの」

※これはarchitecturephoto.net 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」の関連記事です。

原田勝之さん(左)と菅原大輔さん(右)

vol.04 菅原大輔 / SUGAWARADAISUKE+原田勝之/ Architect Lounge インタビュー「実現することで見えてくるもの」

今回は菅原大輔さんと原田勝之さんにお話を聞いた。震災発生直後から多くの建築家が被災地に入りさまざまな提案をおこなったが、結果として実現したものはそれほど多くない。そんな中でお二人が関わった陸前高田市の仮設住宅団地は、建築家が関わり良好な環境をつくりあげた好例だと思う。元々の仮設住宅が優れていたということはもちろんであるが、お二人が計画した配置とインフラによってこの仮設住宅団地の環境は飛躍的に向上している。現在、被災地においては仮設住宅建設のフェーズはすでに終わりを迎えているが、日本では今後も大規模な自然災害が起こることは必至であり、このような事例を特殊解とすることなく、できるだけ多くの人々に提供できるように備えておく必要がある。お二人の話の中には、建築家が今後災害時にどのようにふるまうべきかのヒントが隠されているように思う。

まずは陸前高田にできた仮設住宅団地の概要についてきかせてください。

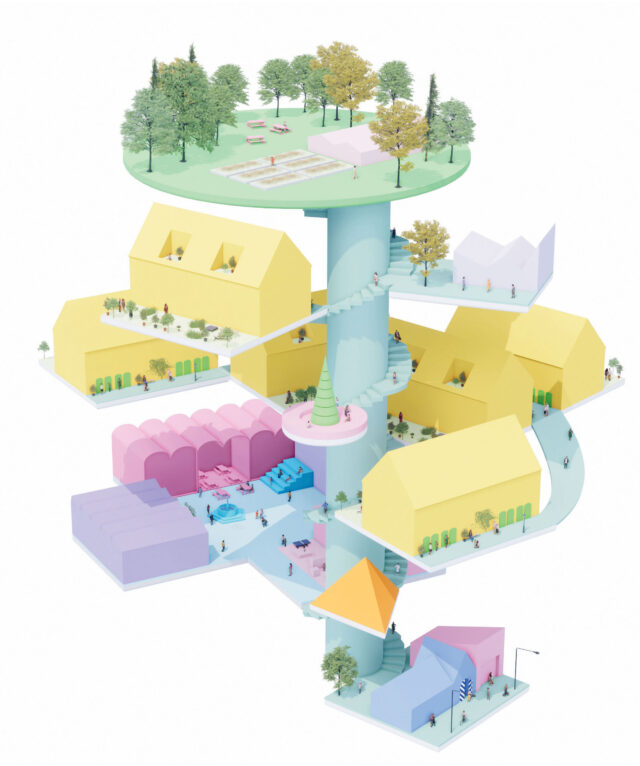

photo©Takumi Ota

原田:震災当時、陸前高田市内ではおよそ50か所で応急仮設住宅団地の建設が計画されていました。そのうちのひとつを建設したのが住田住宅産業という施工会社です。この敷地では合計60戸の仮設住宅が建設される予定になっていました。ただしキャンプ場だったこの場所は、サイトごとに植栽が施され、長屋型の仮設住宅を建設することができません。そこでインフラも含めた団地のかたちをつくっていかなければならない。計画の数日前に菅原が陸前高田市でのボランティア活動を兼ねて住田住宅産業を訪ねたのがきっかけで、全体計画に取り組むようになった次第です。

住田住宅産業さんの仮設住宅について説明してください。

原田:住田住宅産業は陸前高田市に隣接する住田町の施工会社です。この自治体はFSCという認証制度を通して持続可能な林業の再生に取り組んでいました。その一環として震災の3ヶ月前から間伐材を利用した木造の仮設住宅ユニットをつくれないかと検討を進めていたようです。具体的にはプレハブ建築協会の標準仕様書と同じく9坪型の平面計画ですが、地場の木材を使い、低圧の非常用電源を使って工場で製材を行います。現場では木杭・土台・柱・壁・小屋組などを職人が組み立てます。また、解体された後にはペレットストーブの燃料などに再利用されます。森から切りだしてきたものは森に帰すというのがその根底に根差した思想です。

菅原:壁式ユニットを工場生産し、現場で柱間にそれを差し込んでいくことで短工期を実現する工法。一方で、屋根では細部材を組み上げる在来工法が採用されています。それは重機が無くとも人力で組み上げることを意識した仕組みです。

非常用電源による工場生産、重機を使用しない非常事態建設、解体後のペレットストーブ燃料使用。地に足を付け、この三つポイントを生み出した住田町と住田住宅産業さんのデザイン能力に本当に驚きました。

ではそれに対してお二人が設計された配置計画とインフラ計画についてのお話を聞かせてください。

菅原:震災直後、「自分に何かできることはないか?」考えました。手始めに仮設住宅の配置計画について所内でリサーチを始めました。仮設住宅の生産力を持たないわれわれ建築家は、量的支援は出来ない。しかし、その「置き方」によって住環境を向上させる質的支援は可能だろうと考えました。ちょうどその頃、「切通しの家」で設計協力を依頼していた原田と、住田住宅産業さんの木造仮設住宅の話をしました。瓦礫撤去ボランティアで陸前高田に入り、そこで住田住宅産業さんのお話を伺ったのがこの計画の始まりです。

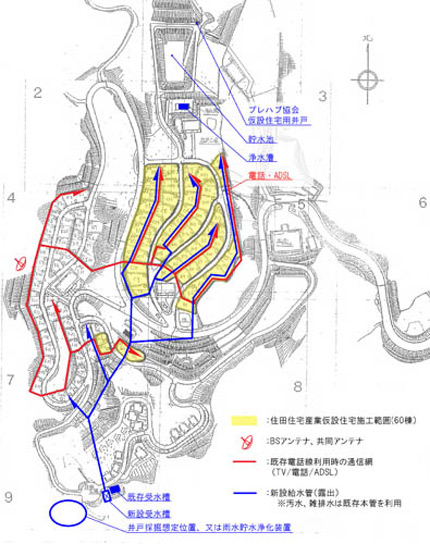

インフラ計画ダイアグラム

当初から考えていた「配置計画」に加え「インフラ計画」という2つの設計に関わりました。敷地は元々人気のあるオートキャンプ場で、美しい自然がすでにそこに有りました。プレハブ協会の基準でいくと、キャンプ場に既にある電源や上下水道は使用できず、「全て新設しなさい」というのが基本方針です。それに従うと地面と一緒に草木も掘り返すことになります。既存インフラを使用し、既にある自然を活かした快適な住環境を提供できないか?そんな交渉を県と行いました。最終的に電信柱と電柱は新設となりましたが、上下水道は既存を使用した自然を保全しました。

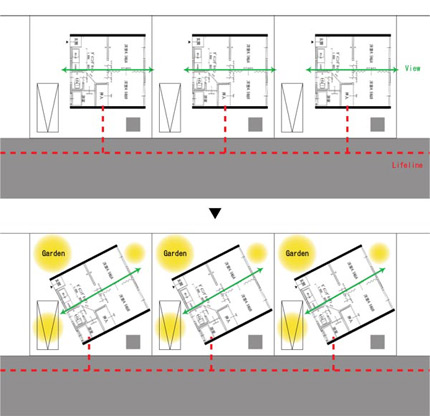

配置計画ダイアグラム

配置計画では、住人のプライバシーを守りながら、過度に孤立しない状況作りを目指しました。その答えとして各住戸を敷地に対してひねる操作を加えました。それによって住居間は見通せないので、程よい距離感を住人間に生み出し、カーテンを閉めない緩やかなプライバシーが確保できました。ひねる操作は同時に、敷地にまとまった余白をつくるので、そこがコミュニティの種になるよう配置を調整しました。キャンプ場では各敷地の形状やサイズが異なるので、配置が難しい場所も出てきます。特にタイトな6つの敷地は、初期の段階で実寸と墨出を行い、細かく配置を決めました。

今回の震災においていろいろと提案はあったけれども、建築家が最終的に仮設住宅に関われた事例というのはそれほど多くないと思うんです。それは提案の内容そのものだけではなくて、非常時においては特に実現するプロセスの中でいろんな事情が複雑に絡み合ってきてしまうからだということもあると思います。そんな中でこのプロジェクトは実現した数少ない事例です。だから提案そのものだけではなくて、どうやったらそれを実現できるのかというところがもう少し共有化されて、しくみができたらいいなと思うんです。実際に建った仮設住宅を見ても、優れた提案はあったにも関わらず以前に比べて改善されてはいないものが多くて。

菅原:日本は厳しい自然と共にある国。いつだれが災害に見舞われるかわからない。だから、被災地とそれ以外の専門家が互いに支援し合えるネットワークの必要性は原田と共有しています。個人事務所は、大企業の様に全体の意思統一を図る必要が無く、個々人の判断で即日乗り込んで調査-計画-作業までこなすことができる。思考し行動する個々が集合し、ネットワークすることで非常事態にに効力を発揮する。一方で、規模が小さいと、平常時に事前準備する余裕が無い。本計画がお役にたつのであればJIAや学会などの組織内に内部に委員会をつくり、個々が繋がる災害支援ネットワークの一事例として活用してもらう事は仕組み作りの近道でしょう。

原田:実際には被災した町に行かないと見えないということがあります。個人で取り組むことには限界がありますが、経験を積み重ねて、そのような経験を包括するような社会的関係をつくることが必要と考えています。

今だと基本的にどうしてもプレハブ協会の基準にしたがってつくることになってしまうので、そうすると仮設住宅自体の質もそうだし、それを基準に話をされてしまうと建築家としてもやりづらいという面もあるかなと思うんですが。

菅原:住田住宅産業さんは、木造仮設住宅標準化を目指しています。それは気象条件や生産方法をカスタマイズすることでどの被災地域でも活用できる、オープンソースの仕組み作りです。それが実現すれば、どこかで災害が起きた時に、被災地の工務店なりゼネコンがそのソースを引っぱり出してユニットを生産する。このような取り組みが根付けば、地元あるいはネットワークに参加している建築家が即マスタープランに参加できるよシステムも現実味が増すでしょう。

原田:特定の企業が標準化を独占すると社会的損失が大きくなってしまうように感じています。木造仮設住宅という点で言うと、日本では各地で木材を供給することができる。木を取り扱うことのできる職人も多い。そのため流通を含めて標準仕様をオープン化することで、災害時には直ぐに復旧拠点を展開できるように体制を整えることができるかもしれません。既存の流通経路から一本ブランチを引き出しておいて、災害時には既存の流通を流用することで、仮設の居住空間をつくるというのは可能性のある取り組みのひとつだと思います。

特殊解で終わってしまうとすごくもったいないと思うんです。状況は同じなのに一方でここに住むことのできる人もいれば、鉄骨むき出しで結露しているひどい住宅に住まなければならない人もいますし。果たしてその差は何なんだろうっていう。建てる会社によって仕様が全然違いますよね。

原田:居住ユニットの大量供給はどうしても品質の低下を招きます。断熱材の施工が不十分であったり、天井内の結露が問題になったり。これは需要超過に陥った施工プロセスの問題で、普段は住宅の需要が大きくないところに、災害対策で緊急に大量の居住ユニットを建設する必要がある。そうすると施工会社はとにかく人を集めなくてはならない。そうなると今度は施工会社の責任や精度、品質管理の問題が浮上してきます。そのような意味でも、本来であれば地場の施工会社が中心となって、その土地の人が復旧拠点をつくるというのが最良の方法なのではないかと思います。

菅原:仕組み作りは非常に重要だけれど、その基礎となる状況調査を行うには被災地がまだまだ厳しい状況です。仕組み作りは一斉にまとめ上げる方が効率的ですが、地元の方々がもう少し落ち着いた頃に土壌ができるでしょう。重要なのは個人事務所でも実現したという事実を広めること。それによって共感してくれる人が増えれば、仕組み作りの流れもできますから。

ひとつ前例ができたということはすごく大きなことですよね。実現しないと後にも残りにくいと思いますし。

原田:少し話は大きくなりますが、震災時の復旧拠点として、レクリエーション施設を利用する方法論はありうると考えています。今回取り組んだのは既存のキャンプ場ですが、上下水道は一応利用することができる。ただ、電力が足りない。災害時にはキャンプ場のような施設に付加的にインフラを増設できるように仕様を設計しておくことができればよいのではないか、と。ここまでいくと都市計画や地域の防災計画を含む話になりますが、似たような震災はこの20年間に、例えば1995年の阪神や2004年の中越など、これまでに何回も経験してきたことは事実です。10年に一度はどこかで起きているんですよね。だから広い意味で、ランドスケープも含めて震災時も生き延びることのできる町や自然をつくるというところまで本当はシフトしていかないといけないのではないかと思います。

菅原:建築家の関わり方もそうですが、キャンプ場が仮設住宅団地になるという事例が出来たのは大きい。キャンプ場のような原っぱを、非常時に対応できる様に仕立てることは今後注目されるでしょう。

原田:例えば下水道なら管を大きくする。集合浄化槽も増設ユニットで、緊急時の容量の追加に対応できるといった具合で。まあ大きな話ですが。

photo©Takumi Ota

photo©Takumi Ota

今回はふだんの設計業務とは違うところもあったと思うんですが、その中で何か感じたことはありますか?

菅原:自分の設計思想を確信できた事例の一つとなりました。僕は設計の対象を建物単体に限定せず、空間にあるすべてを対象と捉えています。その射程は、街区やランドスケープ、建築やインテリア、Tシャツからブランディングまで様々です。本計画では、建物自体に触れることなく、居場所をつくりあげた事例です。この経験は、自分の設計態度を後押ししてくれます。

原田:時間がない中で決定することなので、与えられた条件に対して自分の経験の延長線上でどう対処するかが問われた取り組みだと考えています。

仮設住宅にとどまらず、今後復興していく過程においてのまちづくりについてどういった考えをお持ちかきかせていただけますか?

原田:現在では復旧から復興へと軸足が切り替わってきています。陸前高田市内でも地域によって被害の規模は大きく異なります。住宅の倒壊率は市全域で約半分程度。高台では被害はない、もしくは住宅を修繕して生活することのできる地域もあります。被害が大きかったのは市街中心部の行政、病院、商店街、それから漁業、農業といった産業です。その一方で気仙川ではかなりの上流まで、浸水被害を受けています。単に復興と外から言うとそのような違いが全く分からない。地域には多様な産業があります。水産業や農業、林業。それらの良所をひとつずつ積み上げなくては本当の意味での復興には繋がらないのではないかと考えています。

菅原:切に願うのは、人材も含めた地場の素材を活用して欲しいということ。大企業が被災地に進出する一方で、志のある小さな地元工務店や復興に人生をかけて移住する個人もいる。地元に根付いたこのような力を活用し、不足する部分を外から支援する。そんな仕組みは理想ですね。

原田:ここまで来ると建築だけの話ではなくなってしまいますよね。東北沿岸部ではようやく漁業が再開されたという話を聞きます。では、これからどうやって地場産業の価値を伝えてゆくか、その土地の文化の魅力をどうやって認知させるか。建築のまちづくりも重要ですが、それだけでは地域社会は成立しない。やはり経済が成り立たないとダメですよね。震災前からすでに過疎高齢化が進んでいて、人口の流出が止まらない。閉塞した経済状況のなかでこのような震災を受けたので、復興とはいっても話はそう簡単ではなく、その土地の産業の魅力を引き出すことが商業の再生につながり、町のかたちとなって生まれてきます。防災にせよ、住まいのかたちにせよ、その町のかたちが過疎や高齢化といった問題に対応することができないというのは問題なので、そのような意味で建築家や都市計画家が共に復興に関与する余地はあるかと思います。

他分野の人たちとどうやって協働していけるかというのは震災直後は特に大切になってきますよね。

原田:消防・警察・自衛隊といった行政は災害派遣を行う体制があります。例えば医療の分野では医師・看護士の災害地派遣を行うネットワークがあります。仮設住宅団地のような復旧拠点の整備も含めた連携体制を包括的につくることができれば一層有効に機能する職能のネットワークを構成することができるのかもしれません。

これまで受けてきた建築教育が、社会に出てからの活動でどのように役に立っていると思いますか?また、今の建築学生や若い建築関係者に対して何かアドバイスがあれば教えてください。

菅原:日本だと建築家=建築士、つまりエンジニア的な捉え方が一般的です。しかし、そもそも建築は環境をつくる職能。つまり、土木やランドスケープ、家具などいろいろなものをつくる存在だったはず。しかし、近代化の中で専門分野は細切れに分節され、建築家もまた「建物を建てる技術者」にその職能を限定してしまった。「建築」という言葉の原点に帰って環境を考えると、建物だけでなく、窓からの風景や内装、着てる服、座っている椅子も含め、全てが操作可能な要素です。その中から適切なものを選択し、一つの環境に統合する。世の中はそういう能力を求めている。成熟した専門分野は数多く存在しているけど、それをいかに統合するか?実は、建築学科の学生がそういう訓練を一番積んでいると思うんです。だから、この統合力は社会の中での建築の役割になりうる気がします。僕自身、「建築家/アートディレクター」と名乗り活動をしていますが、本当はすべてが建築設計だと思っています。設計範囲を突き詰めれば、活動の幅はどんどん拡がっていくでしょう。

原田:今後は一層、組織力、技術力の持つ意味が大きくなってゆくと思います。これまでの議論の延長線上になりますが、ひとりの表現者の関わることのできる領域というのは非常に小さい。建築では特に今後は、そのような規模の問題に抗う手段を持たないと仕事として成立するのは難しいというのがまずひとつ。もうひとつは自分の身体的経験から得たものが、建築に限らずものづくりへと繋がってゆく。社会をどれだけ多く見てきたか、特に建築以外のものをどれだけ多く見てきたかというところが最終的に空間やデザインの質に非常に深く関わってくるはずです。

菅原:学校では教ないけど、人間力は大切です。それは学生と同時に自分への戒めでもあります(笑)。建築に限らず全ての仕事は、様々な人々が関わります。その人々を巻き込めるか否かがプロジェクトの成功を左右する。大文字の「建築設計」は仕事としては今後減少しますが、総合的問題解決をする技術が建築であるならば、様々な問題が点在する現在社会に最も求められているのは建築家だとも言えます。職能って、世の役に立たないと意味がないわけでけすから。

photo©Takumi Ota

photo©Takumi Ota

今の日本の建築教育について何か感じることがあれば教えてください。

菅原:業界に蔓延している「模型を作ってさようなら」という日本独特の研修制度は無くしていきたいです。設計製図のような抽象的な思考と、実際にモノを作る実務をリンクさせる訓練を教育に埋め込みたいです。そうしないと、幻想的な絵はたくさん描けるけど、実務になると手が止まってしまう。幻想=創造力を広げる訓練は大切だけれど、諸条件をひとつひとつ拾い上げて統合する技術も重要な建築的能力。だから、夢と現実をつなぐ実務に根差した研修制度を一般化させたい。少なくとも自分の事務所ではそういう環境を整えています。

あとはCGを勉強した方がいい。日本は明らかに模型派ですが、CGも模型も長所短所がある。だから両方訓練した上で自分のやり方を定めるべき。道具はモノ作りの方向性を大きく左右する。だから道具選びの支援は教育の中で重要な役割を占めるでしょう。

原田:学生時代の教育というのは、社会に出て初めて、ここが重要というのが分かることが多い。ニワトリが先か卵が先かっていう話なのですが。それはたぶんみんなが悩むところだと思います。

菅原:建築をは、理想的イメージと、時代の技術や価値観との間を行き来す行為。自分の実感に根差した着地点をその間に定め、その一点に全力で向かっていくわけです。この「着地点」を定める拠り所は、設計者の身体的・思想的経験ですよね。だから、自分の感覚を可能な限り拡張し、どこまで遠くに「着地点」を定められるかは大切。だから、旅したり映画を観たりする事はとても大切。言葉を換えれば、時間を無駄にせず、「よく遊びなさい」ということ。だから僕も一生懸命遊びたいと思います(笑)。

菅原大輔:SUGAWARADAISUKE代表/建築家・アートディレクター

日仏の事務所に勤務後、2008年SUGAWARADAISUKE設立。作品は国内外で評価・出版され、JCDデザインアワード2011/12二年連続銀賞、2009-11ベスト100入賞、日経BP注目の建築家30人選など、他多数。

原田勝之:建築家・デザイナー・翻訳者

一級建築士事務所勤務後、独立

ARCHITECT LOUNGE

http://www.architect-lounge.com