SHARE ピタゴラスイッチ等の創作で知られる、佐藤雅彦の展覧会の入場チケットをプレゼント。横浜美術館で開催。多様な作品の創作プロセスを紹介し、その独創的な“作り方”を紐解く内容。ピタゴラ装置の実物も展示

- 日程

- 2025年6月28日(土)–11月3日(月)

ピタゴラスイッチ等の創作で知られる、佐藤雅彦の展覧会の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

横浜美術館で開催されます。多様な作品の創作プロセスを紹介し、その独創的な“作り方”を紐解く内容です。ピタゴラ装置の実物も展示されます。展示会期は、2025年6月28日~11月3日まで。展覧会の公式ページはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年6月20日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

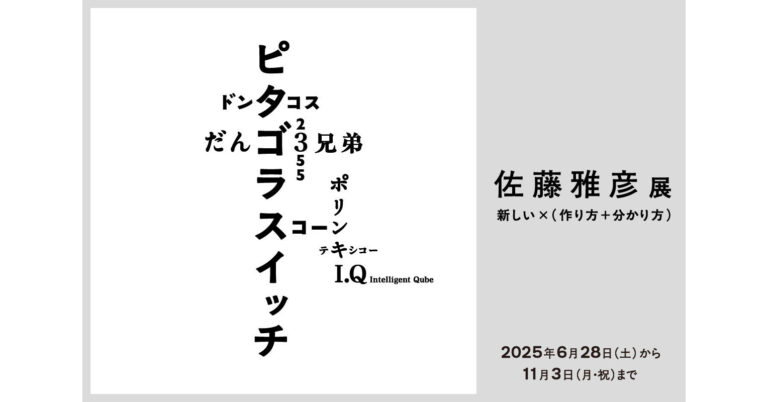

横浜美術館は、2025年6月28日(土)から11月3日(月・祝)まで、横浜美術館リニューアルオープン記念展として「佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」(読み:さとうまさひこてんあたらしいつくりかたとあたらしいわかりかた)を開催します。

この展覧会は、佐藤の創作活動の軌跡をたどる世界初の大規模個展です。佐藤が表現者・教育者として世に送り出してきたコンテンツを一堂に紹介し、40年にわたる創作活動を概観します。

佐藤の創作の根幹には、「作り方」「分かり方」についての独自の理論やアイデアが蓄積されています。展覧会では、佐藤の多様な作品の創作プロセスを紹介し、その独創的なコミュニケーションデザインの考え方や理論を紐解いていきます。

「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」と語る佐藤。あらゆる物事にじっくりと対峙すること、自分なりの考え方を整理整頓すること、そこから表現を生み出すことの大切さ、面白さを、展覧会を通して広く伝えます。

以下に、詳細な情報を掲載します。

展示作品の一部

※画像の無断使用や転載等は法律で禁止されています

以下の写真はクリックで拡大します

特徴

佐藤雅彦のキャリアをたどる、初めての個展

この展覧会は、佐藤雅彦の創作活動を概観する、初めての大規模個展です。記憶に残るテレビ番組やCM、キャラクターから、物理学や認知科学の研究から生まれた知的好奇心を刺激する映像作品やメディアアートまで。佐藤がこれまで世に送り出してきたさまざまなコンテンツを紹介し、40年に渡る創作活動の全貌を明らかにします。

独自の方法論=「作り方」に焦点をあてる

佐藤の創作には、「作り方」「分かり方」に対する独自のアイデアと方法論が息づいています。ひとつひとつの作品が受け手の心に強く訴えかけてくるのは、そこに確固たる「作り方」があるからです。この展覧会では、佐藤の創作プロセスを紹介しながら、その独創的な「作り方」を紐解いていきます。

横浜美術館の新機軸として

「おかえり、ヨコハマ」展に続くこのリニューアルオープン記念展は、リニューアル後の当館が標榜する「テーマとジャンルの多様性」を象徴する展覧会として企画されました。多様なジャンルの創作物が展示室に並びますが、そこには佐藤雅彦という作り手の思想と感性が貫かれています。「アート」という言葉で括りがたい作品群から、ひとりの表現者の「作家性」を浮き彫りにする。それが本展のテーマです。

本展学芸員の松永真太郎による企画趣旨「『作り方を作る』という佐藤の思考を解読する」

「佐藤雅彦」という名を知る人は、そう多くはないでしょう。

しかしどの世代の人でも、佐藤の手がけた作品のどれかに、なじみ深いもの、記憶に残っているものが必ずあるはずです。

時代を超えて話題作、ヒット作を送り出し続けていることもさることながら、その表現ジャンルの振り幅の広さに驚かされます。よく知られた教育番組やCMはもちろん、ヴィジュアルデザインやコピーライティング、漫画、ゲーム、楽曲、映画、教科書、膨大な著書まで。この展覧会の来場者は、「これ懐かしい」からはじまり、「あ、これも知ってる」を経て、「これも同じ人が作ったものだったのか」、さらに「え、こんなものも作っているの?」と、会場で発見と驚きを繰り返すことになります。

とはいえ、佐藤作品の多様さを知ることは、あくまでこの展覧会鑑賞のファーストステップ。それらの創作物を通じて、ひとりの表現者としての際立った独自性を目の当たりにするという、次のステップが控えています。

佐藤の創作物に通底する独自性。まず、世の中のさまざまな事象(お菓子などの商品であっても、数学の問題であっても)をいかに「分かるように伝える」かを表現の目標としている点が挙げられます。そして、その伝え方のメソッド、つまり「作り方」の研究と言語化に、活動時間とコンセプトの両面で重きを置いている点でも一貫しています。

数ある「佐藤語録」の筆頭にあるのが、「私は作り方を作っているんです。作り方が新しければ、出来たものはおのずと新しいものになります」という言葉です。佐藤の創作のバックボーンには、長年かけて蓄積した「作り方」「分かり方」についての独自の理論やアイデアが横たわっています。

CMの企画、教育的コンテンツの製作、書籍の執筆・・・発信するメディアやターゲット、そして発信すべき内容に応じて都度、それらのストックの中からいずれかを当てはめ、あるいは複数を組み合わせ、「表現」へと転化させていきます。親しみやすく特徴のある文字の書体やキャラクターに目をうばわれがちな佐藤の創作ですが、その世界観の一貫性と独創性の核は、そうした「作り方」にあるのです。

その「作り方」に焦点を当てて佐藤の創作活動を紹介するのが、この展覧会です。「作り方」とは、世界の観察の仕方、ものごとの解釈の仕方、考えの整頓の仕方など、ものを「作る」以前にある、あらゆる思考をめぐる佐藤雅彦流のメソッド、とも言えるでしょう。ものごとを自分なりに捉え、それをいかに伝えるかを考え、そして分かるように/もっと分かりたくなるように表現する──佐藤の活動は、表現者である以前に教育者である佐藤の資質と志向をよく映し出しています。

そして、表現されたものを通じて、「分かる」にとどまらず、新しい行動や思考へとうながすことも、佐藤の目指すところです。佐藤が自身の創作を「コミュニケーションデザイン」と総称するゆえんも、ここにあります。

そもそも「展覧会」という形式自体が、大がかりなメディアコミュニケーション・ツールと言えます。多様な作品とその「作り方」の実例を通して、創作の根底にある佐藤ならではの「考え方」を垣間見る──来場した方々がそのステップをクリアしたら、次はひとりひとりが、自分ならではの考え方を考える番です。

松永真太郎(横浜美術館学芸グループ長、主席学芸員/佐藤雅彦展企画)

佐藤雅彦(さとうまさひこ)

1954 静岡県田方郡戸田村(現・沼津市)に生まれる

1977 東京大学教育学部を卒業、電通に入社

1987 電通クリエイティブ局に移籍、CMプランナーとして湖池屋「スコーン」(1988)「ポリンキー」(1990)、NEC「バザールでござーる」(1991)、サントリー「モルツ」(1992)などを手がける

1994 電通を退社、企画事務所「TOPICS」設立

プレイステーションソフト「I.Q」(1997/売上本数総計101万本)や「だんご3兄弟」(1999/CD売上枚数380万枚)、などジャンルを横断したコンテンツを次々とヒットさせる

1999 慶應義塾大学環境情報学部教授

2002 慶應義塾大学佐藤雅彦研究室での研究と実践をベースにした幼児教育番組「ピタゴラスイッチ」(NHK教育)放映開始。以降、国民的番組に

2005 佐藤雅彦研究室OBによるクリエイティヴグループ「ユーフラテス」設立

2006 東京藝術大学大学院映像研究科教授(2021年より名誉教授)

2011 芸術選奨文部科学大臣賞受賞

2013 紫綬褒章受章

2014 カンヌ国際映画祭短編部門に正式招待(2018年も)

■展覧会概要

会期:2025年6月28日(土)~11月3日(月・祝)(開館日数:111日)

開館時間:10:00~18:00(入館は閉館の30分前まで)

休館日:木曜日

主催:横浜美術館、TOPICS

特別協賛:株式会社電通、株式会社サイバーエージェント、DNP大日本印刷

協賛:株式会社湖池屋、株式会社ビームス

協力:NHKエデュケーショナル、アドミュージアム東京、NEC、

東京藝術大学大学院映像研究科、佐藤雅彦教育文化財団、みなとみらい線

観覧料:一般2,000(1,900)円/大学生1,600(1,500)円/中学・高校生1,000(900)円/小学生以下無料

※( )内は有料20名以上の団体料金(要事前予約、美術館券売所でのみ販売)

※障がい者手帳をお持ちの方と介護の方(1名)は無料

※同時開催のコレクション展も、「佐藤雅彦展」チケットで観覧当日に限りご入場いただけます。

※5月28日(水)よりオンラインチケット発売(詳細は後日ウェブサイト等でお知らせします)