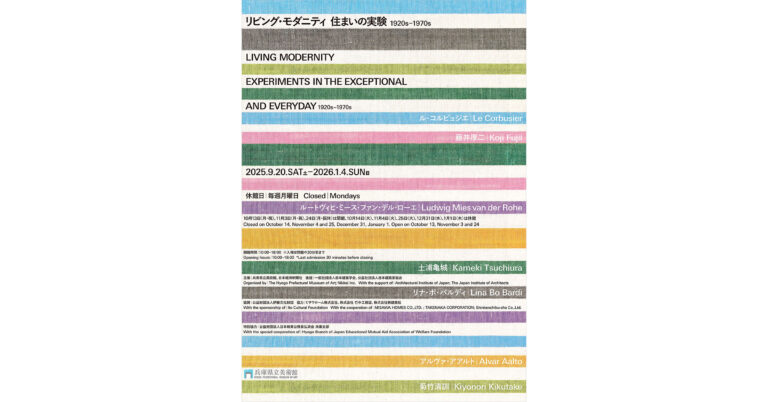

SHARE 「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」(兵庫県立美術館) の入場チケットをプレゼント。岸和郎が監修。コルビュジエ、アアルト、菊竹清訓、カーン、ゲーリーらによる14邸の住宅を中心に、20世紀の住宅の実験を豊富な資料で検証

- 日程

- 2025年9月20日(土)–2026年1月4日(日)

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」(兵庫県立美術館) の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

岸和郎が監修を手掛けています。コルビュジエ、アアルト、菊竹清訓、カーン、ゲーリーらによる14邸の住宅を中心に、20世紀の住宅の実験を豊富な資料で検証する内容です。会期は、2025年9月20日~2026年1月4日まで。美術館の公式サイトはこちら。

入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年9月8日(月)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

1920年代以降、ル・コルビュジエやルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエといった多くの建築家が、時代とともに普及した新たな技術を用いて、機能的で快適な住まいを探求しました。その実験的なヴィジョンと革新的なアイデアは、やがて日常へと波及し、人びとの暮らしを大きく変えていきました。

「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」と題した本展覧会は、当代の暮らしを根本から問い直し、快適性や機能性、そして芸術性の向上を目指した建築家たちが設計した、戸建ての住宅をご紹介するものです。1920年代から70年代にかけて建てられたそれらのモダン・ハウスは、国際的に隆盛したモダニズム建築の造形に呼応しつつも、時代や地域、気候風土、社会とも密接につながり、家族の属性や住む人の個性をも色濃く反映しています。理想の生活を追い求めた建築家たちによる暮らしの革新は、それぞれの住宅に固有の文脈と切り離せない関係にあるのです。

一方、それらの住宅は、近代において浮上してきた普遍的な課題を解決するものでもありました。身体を清潔に保つための衛生設備、光や風を取り込む開放的なガラス窓、家事労働を軽減するキッチン、暮らしを彩る椅子や照明などの調度、そして住まいに取り込まれた豊かなランドスケープは、20世紀に入り、住宅建築のあり方を決定づける重要な要素となったのです。そして、こうした新しい住まいのイメージは、住宅展示や雑誌などを通じて視覚的に流布していきました。

本展覧会では、20世紀に始まった住宅をめぐる革新的な試みを、衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープという、モダン・ハウスを特徴づける7つの観点から再考します。そして、特に力を入れてご紹介する傑作14邸を中心に、20世紀の住まいの実験を、写真や図面、スケッチ、模型、家具、テキスタイル、食器、雑誌やグラフィックなどを通じて多角的に検証します。

以下に、詳細な情報を掲載します。

展示作品の一部

※画像のダウンロードや無断使用と転載等は禁止とさせていただきます

以下の写真はクリックで拡大します

14邸の鍵となる住宅

ル・コルビュジエ ヴィラ・ル・ラク 1923年 Le Corbusier, Villa «Le Lac », 1923

スイスのレマン湖畔に、ル・コルビュジエが両親のために建てた小さな住宅。ほどなく母ひとりが住むようになった。湖に面した11mの長い窓が特徴の細長いコンパクトな空間には、来客時のベッドも含めて、必要最小限の設備が機能的におさめられている。

藤井厚二 聴竹居 1928年 Koji Fujii, Chochikukyo, 1928

京都の大山崎町の山林に建つ、藤井の5番目の自邸。家族と暮らした「本屋」、趣味を探求した「閑室」、来客を招いた「茶室(下閑室)」からなる。木造モダニズムの傑作と称されるが、日本の気候風土や生活様式を意識した工夫が凝らされている。藤井は、住まいと暮らしに関する自らの先進的な考えを論じた英語の書籍も刊行した。

ミース・ファン・デル・ローエ トゥーゲントハット邸 1930年 Mies van der Rohe, Tugendhat House, 1930

チェコ共和国のブルノ市にある、繊維業で成功したトゥーゲントハット夫妻の邸宅。通りから見ると平屋のようだが、高台の地形を生かした3階建ての建物である。内部には、ミースがデザインした家具が置かれた。鉄の独立柱で支えられた空間は、カーテンや縞瑪瑙の間仕切りなどで、機能的に緩やかに区切られている。

ピエール・シャロー メゾン・ド・ヴェール 1932年 Pierre Chareau, Maison de Verre, 1932

パリの婦人科医のクリニック兼住居として設計された。別の居住者がいた3階建ての建物の最上階を鉄骨で支えつつ、下2層を解体して3フロアが新設された。ガラスブロックのファサードで覆われた内部は、グリッド状に仕切られ、窓や棚、扉などには、機械仕掛けのさまざまな可動システムが導入されている。

土浦亀城 土浦亀城邸 1935年 Kameki Tsuchiura, Tsuchiura Kameki House, 1935

土浦夫妻によるふたつ目の自邸。東京の上大崎に建てられた木造乾式構造の建物は、様式、設備ともに欧米の最新の動向を取り入れつつ、日本の風土にも適合するよう設計された。内部は、敷地の高低差を生かした5つのフロアでゆるやかに繋げられている。信子は、家事労働の軽減を意図して台所を機能的に設計している。

リナ・ボ・バルディ カサ・デ・ヴィドロ 1951年 Lina Bo Bardi, Casa de Vidro, 1951

イタリア出身のボ・バルディが、ブラジル国籍を得た1951年にサンパウロに建てた自邸。高台のガラスファサードで覆われた建物の周囲には、建築家自身が吟味して植物を植えた。植物や土着の文化に関心が高いボ・バルディは、その開放的な室内を、地元の木材を使って自ら制作した家具や、アートディーラーの夫とともに集めた美術品や民芸品で満たした。

広瀬鎌二 SH-1 1953年 Kenji Hirose, SH-1, 1953

本住宅は、広瀬がSH-72まで手がけた鉄骨造りの「SHシリーズ」の記念すべき第一作。1953年に鎌倉材木座に建てられたこの自邸は、極限まで細くした鉄骨のほか、ガラス、レンガ、コンクリートなどの工業製品を材料とした、きわめて実験的な住宅だった。

アルヴァ・アアルト ムーラッツァロの実験住宅 1954年 Alvar Aalto, Murtala Experimental House, 1954

フィンランドのパイエンネ湖にある小さな島、ムーラッツァロ島に建てられた、夏を過ごすための自邸。入江から伸びた小道の先のレンガやタイルで覆われた中庭のある本住宅は、敷地内のサウナ小屋や船着場とともにデザインされた。自然との調和や共生を目指したアアルトの思想がよく伝ってくる。

ジャン・プルーヴェ ナンシーの家 1954年 Jean Prouve, Jean Prouve’s House in Nancy, 1954

エンジニアだったプルーヴェが、自身が経営していた工場の部材をもちいて組み建てた自邸。構想段階からの変更を余儀なくされながら、プルーヴェ自身が設計、施工までも手がけた。傾斜地に最小限の平地を整え、ありあわせの部材を組み合わせて造られた細長い建物には、ナンシーの街を見渡すさまざまなタイプの窓が設置されている。

エーロ・サーリネン、アレクサンダー・ジラード、ダン・カイリー ミラー邸 1957年 Eero Saarinen, Alexander Girard, Dan Kiley, Miller House, 1957

アメリカの実業家、ミラー夫妻の依頼により、インディアナ州コロンバスにサーリネンが設計した豪奢な邸宅。内装にはジラードも参加し、造園家のカイリーが庭園を担当した。見事な調度とランドスケープを取り込んだ広大な庭を含め、きわめて豪奢な邸宅である。

菊竹清訓、菊竹紀枝 スカイハウス 1958年 Kiyonori and Norie Kikutake, Sky House, 1958

都市や建築も有機的に成長するとする建築運動「メタボリズム(新陳代謝)」を代表する菊竹の自邸。コンクリートの柱で持ち上げられた10×10mの居住空間の周囲に、「ムーブネット」と呼ばれる台所や浴室が、交換可能なものとして設置された。後に、カプセル状の子ども部屋のムーブネットも居住空間から1階のピロティに吊り下げられた。

ピエール・コーニッグ ケース・スタディ・ハウス#22 1960年 Pierre Koenig, Case Study House #22, 1960

アメリカの建築雑誌『アーツ・アンド・アーキテクチュア』が企画した実験住宅プログラム「ケース・スタディ・ハウス」のひとつで、スタール邸とも呼ばれる。ロサンゼルスを一望する天井までのガラス壁で囲まれた建物は、映画や雑誌など数々のメディアに登場した。開放的なアイランド型キッチンが設置されている。

ルイス・カーン フィッシャー邸 1967年 Louis Kahn, Fisher House, 1967

アメリカのフィラデルフィア郊外の自然豊かな場所に建つ。キューブ状のふたつの建物を、片方45度ずらして接続している。暖炉の脇にあるリビングの窓辺には、美しい景観を切り取るガラス窓や風を取り込む開閉窓、人が佇めるベンチなど、さまざまな用途が組み合わされている。

フランク・ゲーリー フランク&ベルタ・ゲーリー邸 1978年 Frank Gehry, Frank & Berta Gehry House, 1978

アメリカのカリフォルニア州の、ありふれた建売の住宅を独自に拡張した自邸。使われている建材もまた、波型鉄板やチェーンリンクフェンス、既成の木材など、規格化された量産品である。ゲーリーは、既存の建物を大胆に再構築した本住宅によって、一躍その名を国際的に知られるようになった。

本展のみどころ

1920年代から70年代、モダン・ハウスの流れ

国立新美術館からの巡回となる本展では、当館の会場にあわせて、鍵となる14邸の住宅を年代順に沿って展示します。個々の住宅における特徴とともに、建築家たちが取り組んだ共通の課題や戦略を、住宅設計の転換期となった1920年代から70年代までの約半世紀の流れの中でご紹介します。

原寸大で体験する名作住宅の景色

安藤忠雄設計による当館のガラス張りの回廊を抜けた先、展示会場に入るとそこには安藤が敬愛する巨匠、ル・コルビュジエが設計した「ヴィラ・ル・ラク」の窓辺を再現した空間が広がります。実際の居住空間やスケールを体感できるこれら原寸大モックアップに加え、本展では当時の図面やドローイング、建物の写真や映像、新たに制作された模型などを通じて、世界中の名作住宅から見える豊かな景色を紹介します。

あの名作家具から隠れた逸品まで

展示室を巡ると、街のお洒落なお店やオフィスで見かけたことがある家具に、ふと出会うかもしれません。建築家がそれぞれの住まいに合わせて趣向を凝らし、細部にまでこだわってデザインした椅子や机、照明や食器といった調度からは、今なお使い続けられている名作のルーツや、素材や機能に対する探求、暮らしの様々な場面に向けられた建築家のまなざしを感じ取ることができます。

散りばめられた暮らしのアイデア

本展では住宅建築を再考するにあたって、個々の住まいにおける暮らしのあり方にも目を向けます。20世紀に革新的な試みとして始まり、今日の私たちの日常の中に生き続けているモダンな暮らしのアイデアが、本展には散りばめられています。モダン・ハウスを紐解く7つの視点「衛生」「素材」「窓」「キッチン」「調度」「メディア」「ランドスケープ」をヒントに、多種多様な住まいの実験を、ぜひたどってみてください。

展覧会構成

本展覧会では、特に力を入れてご紹介する傑作14邸を中心に、20世紀の建築家たちの挑戦を以下の7つの観点に着目してご紹介します。

衛生:清潔さという文化 HYGIENE: creating a culture of cleanliness

2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の流行からも分かるように、古来、感染症の克服は、人類が生き延びるための重要な課題のひとつです。急速に都市化が進み、人々が密集して暮らすようになった19世紀のヨーロッパでは、感染症から身を守るため、公衆衛生に対する関心が深まりました。そして、病原体を特定し、適切に処方されるようになった医学の進歩にともなって、住まいも科学的に見直されるようになりました。本展覧会でご紹介するモダン・ハウスの浴室や洗面には、清潔さや健康といった近代における衛生と身体への眼差しがあらわれています。

素材:機能の発見 MATERIALITY: discovering physical functions

20世紀の初頭、鉄やコンクリートによる新たな構造法が広まり、住まいの建設に用いられるようになりました。ガラスの大量生産も可能になり、住まいはそれまでの重々しい素材から解放されていきます。時代の変化に刺激をうけた建築家たちは、鉄やガラスのみならず、木材やタイル、テキスタイルといった伝統的な素材にも、新しい住まいの快適さを生み出す可能性を探究しました。本展覧会では、モダン・ハウスにおける新たな素材の使われ方を紹介します。

窓:内と外をつなぐ WINDOW: framing indoor / outdoor living

鉄やコンクリートによる新たな構造法の導入によって、大きく変容したのが窓でした。ヨーロッパのかつての石造りの建物では、開口部の大きさに限りがありました。しかし、強度を増した建物には大きなガラス窓を設置することができ、そこから日光や風を得るだけでなく、窓を閉めても眺望を楽しむことができました。このことは、それまでの屋内と屋外の境界に対する考え方を本質的に変え、窓を通じて、内と外が浸透するようになったのです。本展覧会で取り上げるモダン・ハウスの個性的な窓をとおして、内と外をつなぐ豊かな演出をみることができるでしょう。

キッチン:現代のかまど KITCHEN: modernizing the hearth

工業が発展した19世紀には、労働の効率が重視されるようになりました。こうした考えは住まいにも入り込み、キッチンに反映されていきます。1926年にドイツのフランクフルトの集合住宅のために設計されたフランクフルト・キッチンは、少ない動作で効率よく調理や配膳ができるように工夫された、いわゆるシステム・キッチンの先駆けでした。炊事場は、ヨーロッパでは地下、日本では土間など、住まいの裏に置かれました。しかし、核家族が主流になるにつれて、それは食堂や居間に近い、家族が集う明るく中心的な空間に組み入れられるようになったのです。そこには、女性の多様な生き方も反映されています。モダン・ハウスのキッチンには、家事をとりまく社会的な考え方の変容が映しとられています。

調度:心地よさの創造 FURNISHINGS: creating comfortable living

19世紀のヨーロッパでは、過去の様式を脈絡なく模倣し、質的にも粗悪な量産品が巷にあふれたことへの反省から、さまざまなデザイン運動が生まれました。20世紀にこれを引き継ぎ、後の世に大きな影響を与えたのが、1919年にドイツのヴァイマールに開校したバウハウスでした。バウハウスは、織物、金属器、照明や家具など、身の廻りの品々に、機械生産にも適合したシンプルで機能的なデザインをほどこしました。また、調度にも統一感や快適さをもとめた多くの建築家たちは、家具などを自らデザインしました。本展覧会では、人々の美意識までをも変えたバウハウスの作品群をはじめとし、20世紀の人々の暮らしを彩ったさまざまな調度を紹介します。

メディア:暮らしのイメージ MEDIA: visualizing the dwelling

19世紀における写真の発明や印刷技術の向上を経て、20世紀に入ると、マスメディアとしての新聞や雑誌の影響力がますます強くなりました。建築家やデザイナーもこれを強く意識し、ル・コルビュジエや藤井厚二などは、自らの考えを活字やイメージで世に広めようとしました。また、1927年にドイツ工作連盟が開催した「住居」展など、20世紀以降、戸建て住宅の普及にともなって住宅の展示も広く行われるようになりました。本展覧会では、人々を魅了する理想的な暮らしのイメージを伝えたメディアとして、書籍や雑誌、住宅展示などを取り上げます。

ランドスケープ:住まいと自然 LANDSCAPE: living in nature

住むための人工的な空間を、地形を含めた自然の環境にどう位置付けるのか。自然との調和をもとめるランドスケープをめぐる課題は、20世紀のモダン・ハウスにとっても重要な問いとなりました。私たちは、大きなガラス窓を通じて、変化する四季、成長を続ける植生を身近に感じることができます。このことは窓だけでなく、衛生にも密接にかかわります。急速な近代化によって失われた自然とのつながりを住まいに取り戻すことは、心身の健康にもつながるからです。本展覧会では、ランドスケープという観点から、住まいと自然を調和させようという試みについて考察します。

展覧会の制作者たちのプロフィール

監修:岸和郎

建築家、K.ASSOCIATES / Architects主宰。京都大学名誉教授、京都工芸繊維大学名誉教授、京都美術工芸大学大学院特任教授。カリフォルニア大学バークレー校、マサチューセッツ工科大学で客員教授を歴任。AIA 名誉フェロー、日本建築家協会新人賞、日本建築学会賞受賞など、国内外において受賞多数。主な作品に、日本橋の家(1992)、紫野和久傳(1995)、山口大学医学部創立50周年記念会館(1997)、ライカ銀座店(2006)、京都芸術大学望天館(2019)、新行政棟・文化庁移転施設(2022)などがある。世界各地で、多数の著書および作品集を刊行。

ゲスト・キュレーター:ケン・タダシ・オオシマ

ワシントン大学建築学部教授。建築史、建築理論、デザインを担当。ハーバード大学デザイン大学院、カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員教授。コロンビア大学で建築史と建築理論で博士号取得。建築史学会会員(2016–18に会長を務める)。企画した主な展覧会として「フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築」展(2023–24、豊田市美術館、パナソニック汐留美術館、青森県立美術館)。著書に『Kiyonori Kikutake Between Land and Sea』(2015)、『Global Ends̶Towards the Beginning』(2012)、『International Architecture in Interwar Japan: Constructing Kokusai Kenchiku』(2009)、『Arata Isozaki』(2009)など。『Architectural Review』、『Architectural Theory Review』、『Journal of the Society of Architectural Historians』、『建築文化』、『Japan Architect』など国内外の雑誌に寄稿。

アソシエイト・キュレーター:佐々木啓

東京工業大学建築学系助教(2019–24)、建築意匠・設計論を担当。東京工業大学建築学科卒業後、スイス連邦工科大学チューリッヒ校 派遣交換留学(2009–10)。『住居類型における組成事実からみた現代住宅作品』で博士号取得(東京工業大学)。共著に『いま語り継がれるカーンの霊気: ルイス・カーン研究連続講演会活動記録』(2024)、『コモナリティーズ: ふるまいの生産』(2014)などがあるほか、現代建築の創作に関する論文多数。

会場構成協力:長田直之

建築家、ICU一級建築士事務所主宰。奈良女子大学工学部教授。福井大学工学部建築学科卒業(1990)。安藤忠雄建築研究所を経て、1994年にICU一級建築士事務所を共同設立。文化庁新進芸術家海外留学制度により、フィレンツェ大学留学(2002–03)。第24回日本建築家協会「JIA新人賞」(2014)、中部建築賞 住宅部門 入賞(2015)、2023年度グッドデザイン賞(2023)など受賞多数。数多くの個人住宅、集合住宅を手掛けるほか、展覧会の会場構成として、「artificial heart:川崎和男展」(2006、金沢21世紀美術館)「米田知子 暗なきところで逢えれば」展(2014、姫路市立美術館)などがある。

アート・ディレクション:田中義久

グラフィックデザイナー・美術家、デザイン事務所 centre Inc. 主宰。国際グラフィック連盟、日本グラフィックデザイン協会会員。2004年武蔵野美術大学卒業。飯田竜太(彫刻家)とのアーティストデュオ「Nerhol」としても活動している。主な仕事に「東京都写真美術館」をはじめとした文化施設のVI計画、「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」、「国際芸術祭あいち2022」、ブックショップ「POST」、「Tokyo Art Book Fair」、「新|POST」、「Art Fair Tokyo」、「takeo paper show 2018」、「トーマス・ルフ展」、「ISSEY MIYAKE」のアートディレクションなどがある。

以下の写真はクリックで拡大します

■展覧会概要

展覧会名:特別展「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s–1970s」

LIVING Modernity: Experiments in the Exceptional and Everyday 1920s–1970s

会場:兵庫県立美術館 企画展示室

会期:2025年9月20日(土)~2026年1月4日(日)

開館時間:10:00~18:00 ※入場は閉館の30分前まで

休館日:月曜日[ただし、10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)、11月24日(月・振休)は開館、10月14日(火)、11月4日(火)、11月25日(火)、12月31日(水)、1月1日(木)は休館]

観覧料:一般1,800(1,600)円、大学生1,000(800)円、高校生以下無料、70 歳以上900(800)円、障害者手帳等をお持ちの方[一般]450(400)円、障害者手帳等をお持ちの方[大学生]250(200)円

※( )内は団体料金

※一般以外の料金でご利用される方は証明書を観覧当日ご提示ください

※障害者手帳等をお持ちの方1名につき、介助者1名無料

※団体鑑賞(20名以上)でご鑑賞いただく場合は1ヶ月前までにご連絡ください

※コレクション展は別途観覧料が必要です(本展とあわせて観覧される場合は割引があります)

主催:兵庫県立美術館、日本経済新聞社

後援:一般社団法人日本建築学会、公益社団法人日本建築家協会

協賛:公益財団法人伊藤文化財団

協力:ミサワホーム株式会社、株式会社 竹中工務店、株式会社新建築社

特別協力:公益財団法人日本教育公務員弘済会 兵庫支部

監修:岸和郎(建築家、京都大学名誉教授、京都工芸繊維大学名誉教授)

ゲスト・キュレーター:ケン・タダシ・オオシマ(ワシントン大学教授)

アソシエイト・キュレーター:佐々木啓(建築家)

会場構成協力:長田直之(建築家、ICU一級建築士事務所主宰、奈良女子大学教授)

アート・ディレクション:田中義久(グラフィックデザイナー・美術家、デザイン会社centre Inc.主宰)