SHARE 村山徹と杉山幸一郎による連載エッセイ ”今、なに考えて建築つくってる?” 第4回「構造と工法」

「今、なに考えて建築つくってる?」は、建築家の村山徹と杉山幸一郎によるリレー形式のエッセイ連載です。彼ら自身が、切実に向き合っている問題や、実践者だからこその気づきや思考を読者の皆さんと共有したいと思い企画されました。この企画のはじまりや趣旨については第0回「イントロダクション」にて紹介しています。今まさに建築人生の真っただ中にいる二人の紡ぐ言葉を通して、改めてこの時代に建築に取り組むという事を再考して頂ければ幸いです。

(アーキテクチャーフォト編集部)

第4回 構造と工法

モノの関係をつくる

こんにちは、杉山幸一郎です。第3回から少し時間が経ってしまいましたが、第4回は「構造と工法」というテーマについて考えていきます。突然ですが、このテーマを聞いて皆さんは何を思うでしょうか?

なんだか大学のカリキュラムにありそうで、電車の帰りに疲れた頭で読むには全然気が進まない、、。と僕なら思ってしまいます(笑)。なので、今日はテーマを少し噛み砕いて、もっと簡単な視点からリラックスして攻めていくことにしましょう。

とその前に、前回の村山徹さんの「かたちと寸法」のエッセイから。

ヨーロッパ留学経験のあるスタッフが「ヨーロッパの大学では恣意的なかたちであることは良いことだと判断されるけれど、日本は逆で悪いことであり言葉にすることをはばかられる風潮がある」と話していました。(中略) さらに社会性や事業性が重んじられ、かたちが後回しにされる昨今の建築状況もあってか、今の日本の学生はかたちに無頓着な人が多く、そして図面を重視しない人が多い。といったことについて、スイス連邦工科大学チューリッヒ校で教えている杉山さんがどう思っているのか、聞かせてもらえるとうれしいです。

なるほど、面白い指摘です。

僕がいるスイスドイツ語圏の状況からすれば、むしろ「かたち」については制限があるように思います。平面図に表れるかたちについて言えば、例えば学校の実施設計コンペでは、クラスルームは72㎡、グループルームは36㎡など、要項を見ると面積が一桁まで細かく指定されています。それにほぼ沿うように考えてみると、スパンは8mx9mとして、その半分をグループルームにしてください、、。と暗に指示されているように聞こえなくもありません。

さらに場合によっては、学校側からガイドラインとして「4つのクラスルームと2つのグループルーム、その間にある廊下をまとめてクラスターとして考える」というように指示があったりします。結果、基準階に関しては平面計画の自由度、それにともなうかたちのヴァリエーションは限られてしまいます。資格製図試験のような条件で、かなり合理的に解いていく必要があるんです。

つまりグリッドに載ってこない壁や柱、曲線を含んだ平面の「かたち」は、コストや使い勝手という面からも、あまり好まれていないことを過去のコンペの結果を見ても感じます。そうした背景を元にできあがるリジッドなスイス建築は「スイスボックス」として、皆さんも思い浮かべやすいかもしれません。

そんな状況にあっても、スイスにはかたちの持つ力を信じている建築家が多いのも確かです。

イコノグラフィックな図面の意味と、その空間への効果を追求する考え方は学生のみならず、実務でややもすれば現実的すぎる建物の設計に慣れた建築家にはとても魅力的に映ります。

昨今は「かたち」そのものよりも、環境問題に対する建築家の姿勢として「部材の転用や建設時のCO2削減」に至るテーマが大きな比重をもっており、僕たちは学生に、建築設計の基本的な考え方は「最小の材料を使って、最大限の空間を作ること」と教えています。学部一年生には、かたちを作る根拠、なぜそうなければいけないのか。を厳しく追求するように伝え、「なんとなくいい感じ」で無自覚にできてしまったものは、それが仮に良さそうに見えても、論理的な思考の組み立て方を奨めています。

それはETHZ(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)の学部一年生への教育目的が「空間をつくり、その空間同士をどう繋げて全体をつくっていくか」ということを念頭に置いているからです。その目的にあまり関係のない要素をできるだけ削ぎ落とすことで、主題をよりわかりやすく伝えるように工夫しているとも言えます。基本を学べば、高学年、修士課程へと進んでいった時に自分なりの「かたちの出し方」を身につけられるだろうと。そしてそれは結局、自分で試行錯誤しながら学んでいくものだと僕は思います。

新しく建築を学び始めたばかりの学部一年生はCADを教わる前に、一学期からRhinoceros(3D)を教わります。そして3Dプリンターを駆使するカリキュラムが組みこまれています。学生たちの頭の中では、まず空間を内包するヴォリュームがあって、平面図や断面図はそれを切ったもの。という認識です。それは僕自身が学生時代に平面図と断面図、立面図を描き、そこから立体を想像していたのとは真逆のプロセス。だからこそ、村山さんが前回のエッセイで話していたように、二次元だからこそ読み取れる空間「図面に現れる二次元的なかたち」を組み立てる術を知れば、空間のつくり方の可能性が2D>3D>2Dと、もっと広がると思うのです。

それでは本題に入っていきましょう。

その壁は何を伝えているのか?

今、皆さんが座っている部屋を見渡してみると、柱があるのか、壁があるのか、両方が混在しているのか?の大きく3つに分けられると思います。前者がいわゆる柱梁の軸組構造、後者が壁床の壁式構造です。

平面図に現れてくるかたちをつくるのは、柱と壁という建築のエレメントです。では柱と壁の違いは何だろう。と考えを巡らせてみると、「見えている柱は構造体として不可欠だけれども、壁は必ずしもそうではなく、間仕切り壁(非耐力壁)として計画されることもある」と一般的に言えます。(柱が梁を支えるためではなく、ただ目の前にオブジェのようにしてある状況は、茶室の床柱などの特別な場合ではありうる)

壁は構造体として力を伝えている場合、視線や音を遮る仕切り壁としてある場合、あるいは美術品などを壁に取り付ける下地としても使われます。表面積の小さい柱には、同じような機能を期待できませんが、そんな間仕切り壁も、実は柱などの縦材に固定されたパネルであることがほとんど。柱はその存在意義をさらけ出しているけれど、壁はその背後に何があるかによって、その本性が隠されている部分が多いのです。

ムトカの「ワンルームアパートメント」の平面に現れている「まる・さんかく・しかく」という単純幾何学は、図面を見るとコンクリート造の耐力壁であることが読み取れます。もしこうしたかたちを木造や組積造で計画した場合には、その意味が全く変わってくるんだろう、と。

木造であれば、無垢のCLT(直交集成板)でマッシブな壁を制作し立てていくというよりは、おそらく柱を手がかりに、木パネルを貼って曲線や折線を制作していくんだろうと想像してみます。壁は構造体ではなく、その後ろに隠された柱が構造になっている。柱の位置を動かさなければ、柱と柱の間はどんなかたちをしていようが、構造からは自由になります。

というように、同じように見えるコンクリートと木造の壁は、空間構成の許容度において大きな差があります。極端な話をすれば、ある部屋の右にコンクリートの壁、左に間仕切り壁があった場合、見た目には同じであっても、その壁が空間構成に及ぼす影響力は全然違う。なぜなら左の壁は比較的簡単に開口部を開けたりすることができるからです。この事実を知ると、僕は何だか右の壁にベットを置いて、左の壁にダイニングテーブルを置きたくなる。というのも左の壁ならポスターや時計、ちょっとした飾り棚を気軽に打ち付けることができるし、右の壁ならお隣さんの映画の音量もあまりに気にせずに済みそうだからです。それに何だか、右側の方が守られてよく眠れそうな気がして(笑)。

もっともらしい寸法

寸法というのはとても相対的です。テーブルにしては大きい台も、舞台にしては小さすぎる。といったように、僕たちは普段目にしている大きさを基準にモノを認識します。だから、大きいテーブルなのか、小さな舞台なのかがわからない台を目の前に、どぎまぎしてしまう。

そうした経験によって感じ取る奇妙で面白い体験は、その場での感覚的な経験でさらに驚きがあるから、写真や平面図では少し伝達しづらいかもしれません。だからこそ、前回のエッセイで紹介されていた住宅すべて、ぜひ行ってみたい。視覚ベースでいろんな情報にアクセスできる時代だからこそ、もう一歩踏み込んで、建築を体験して得られる情報はこれからもっと重要性が増していくのではないかと思います。それは、その日の天候や気分で大きく変わってしまうこともある気まぐれな感受性を通した情報です。

寸法を詰めていった結果、モノの寸法が普段では目にしないものになっていくことがあります。そうして生まれるどぎまぎや、極端に振り切れたスケールで見たこともない驚きのある空間を目指すことは興味深いテーマです。一方で、例えばピーター・ズントーの設計した建築をみると、そこに表れてくる寸法は良い意味で「もっともらしい」寸法です。それを見ても「頑張って寸法を突き詰めた」というようには見えない。それが実際は試行錯誤の末であったとしてもです。

できるだけモノに合った寸法、例えば木材が建材として無理なく使える大きさ、コンクリートがそうあることに違和感のない大きさで建築空間をつくっていく。繊細すぎる寸法、ゴツすぎる寸法をあえて追求することで、そのモノの意味を取り去ったり変えていくのではなく「できるだけ素直に組み立てる」ことでも新しい感覚をつくることができるという事実を、ズントー建築を体験すると感じます。それは「ディテールを詰める」という言葉よりも、「新しくモノ(素材)同士の関係を考え直す」と言ったほうが良いかもしれません。

構造と工法

建物の骨組みはどうなっているか。それはどうやって造られているのか。これらを平行して考えながら設計は進んでいきます。

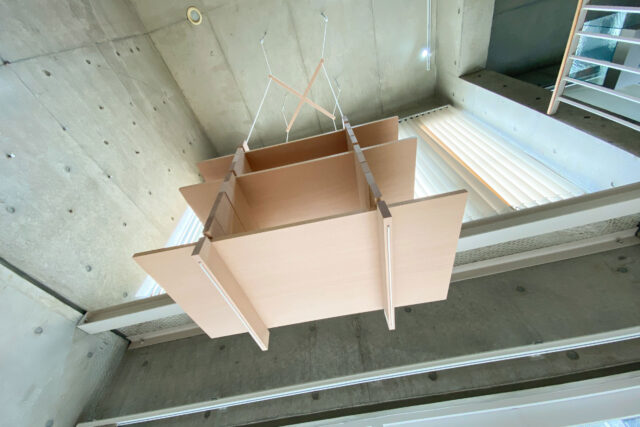

構造がそのまま表現として現れた建築、構造と表現とが区別できないほど密接に関わった建築は、僕が学生時代だった2000年代に新たな潮流として注目され始めました。それは構造デザインというのが、何も橋の架構やそこで見かけるトラス構造だけのことを言っているのではない。と知った時でもあるし、構造家が建築家(設計者)と連名で建築プロジェクトを発表し始めた時でもある。多くのプロジェクトで構造家の名前を知り、建築の構成部材をできるだけ消して空間を浮き彫りにする設計と、構造それ自体を表現にしてしまう設計のように、全く違う方向から空間にアプローチしている建築家と構造家のコラボレーションを見るのはとても刺激的でした。

そこにさらに、モノの組み立て方の視点が入ったら(当時の僕の目には、従来の建て方で簡単に組み立てられるようにはあまり見えなかったので)、一体どうなっていたんだろう?と。

モノの組み立て方

ではモノの組み立て方とは一体なんだろう?

今のところ、僕にとって究極的に「建築とそのつくり方」を表しているのは、この集落の建築です。Musgumと呼ばれるカメルーンの住居はその場所で手に入れた、そこにあった粘土を材料に、ブロックを作って積んで造られます、、。と、ここまではよくある話なのですが、その外観に見える文様がそのまま積んでいく現場作業員の足場にもなって、登りながら建てられているのです。

平面のかたちは円形で、全体がとんがったドームのようになっているのももちろん、こう作れば梁を載せることなく、屋根を作ることができるからです。このカテナリ曲線と呼ばれる形は雨も流れやすく、またアントニオ・ガウディがサグラダファミリアの設計で逆さ吊り実験をしたことでよく知られています。

この建築ほど、特別な道具や設えがなくても、人がそこへ行って作れてしまうことを表したものはないんじゃないか? もちろん、現代ではその場所で採れる材料のみで建築をつくることは珍しく(難しく)なったし、それが理想であるとも言い切れないのですが、、。

モノの関係をつくる

友人が過疎化した村にある古い民家を買い取って改修し、ゲストハウスにした建物があります。昨年の夏、床を仕上げるのに手伝いに行ったのですが、そこで友人はこんなことを話してくれました。「このプロジェクトはもう数年続いていて、本業の設計の合間に来ては少しずつ改修してきたので、当初から全体像がどんどん変わってきている。なので、レクチャーなどのプレゼンテーションではどうしてもうまく一つの線に沿って説明できない」

時間を経た改修は、スイスの農家のような百年以上経つ古い家屋では当たり前に行われてきたことです。屋根を張り替えるついでに屋根材を変えてソーラーパネルをつけよう。屋上階の窓サッシを新調するついでに小さなバルコニーをつけよう。キッチンを新しくする際に作り付けのキャビネットも作ろう。そんな出てきた不具合に対して応えてきた部分的な改修では、新築の建物で提案できるような、建物全体を統括するデザインコンセプトを見出すのは難しい。

だけれど、一人の建築家によって幾度の改修が計画される保証もないし、そもそも統一するコンセプトを維持すること自体、意味のないことかもしれない。

時代をまたがって幾度の改修でできた建物は、新旧の違いを顕在化させるような二項対立で成立していません。かといってできるだけオリジナルの状態を保持し、それに近づけて改修するというわけでもない。大きなジェスチャーで括りきれない、小さな振る舞いの集積で、結果的にどこが改修されたのかよくわからないことが多い。更新されていく予定の要素がたくさんある中で、その都度どうやって対応して、全体の空間をつくりあげていけるか。

この写真を雑誌で見たときに、どういうわけか「こういう感じが良い」と思いました。なんでそう思うんだろうと考えて、、。たぶん僕は、モノ(建築)が簡単に、素朴にできているということに強く共感を感じているのだと思うんです。

Fur das Haus eines Musikerpaars hat Peter Markli sein Konzept, alltaglichen Dingen die gleiche Sorgfalt angedeihen zu lassen wie werthalten Materialien, noch einmal radikalisiert: Kaum etwas ist verkleidet, vieles roh belassen. Dabei geht es nicht um Rohbauasthetik, sondern um die Schonheit des Unpratentiosen.

メルクリは音楽家夫婦のための住宅において「日常にありふれたモノを価値あるモノと同じように扱う」という彼の考えを再び先鋭化して実現させました。ほとんどの建築要素が被覆されておらず、躯体仕上げのままです。(例えばレンガ壁を漆喰で覆っていないということ)それは躯体建築の美学を追求したのではなく、気取らない美しさを意図したものなのです。(筆者訳)

この文章が捉えているのは、モノの関係を考える上でとても示唆に富んでいます。「日常にありふれたモノと価値あるモノとを一体どうやって同じように扱う」ことができるか。

前に友人がこう話していたことをふと思い出しました。

「ずっと骨董家具が好きで収集していたんだけれど、ある日それぞれのモノが背負っている時間や歴史みたいなものが重たく感じて、なんだか心地悪くなって全部処分しまった」と。

ここでメルクリが行なっているのは、そんな時間までも一緒に作っているように見えるのです。

写真を見るとわかるように、室内では空洞レンガ壁下部の漆喰を塗り残し、室外ではコンクリートの壁の下部を打ち放しのまま露わにしています。こうして粗い仕上げが建物内部にまで入ってくることで、本来あるはずの建物の内と外の大きな”区切り”を緩やかに”繋がった”ものとして認識するのを助けてくれます。

内部の写真を見ると、壁が白く塗られていない(素材そのままの)部分にはそれと同じくらいの高さの家具が配置されて、白く塗られた(簡単な処置がされた)高さの領域にはほとんど空間しかありません。塗られた領域は今まさにできたばかりの新しさがあり、塗られていない部分はもう20年くらい経ったような粗さがあります。もちろんどちらの領域も同時期に新しく建てられたものだけれど、今の時点でもう異なる時代・時間の流れを感じることができ、またこれから過ごすであろう時間も自然と想起させてくれます。

先に紹介したバスルームからは、目に映る全てのモノそれぞれから異なる時間を感じ、同時にそれぞれが丁寧に存在しているためなのか、不可分な要素たちに思えてきます。

はたしてこの建築は、古い建物を改修してできたものなのか?この黄色の化粧棚はメルクリがデザインし、ここにあるべきだと造り付けられたものなのか?それとも施主が衝動的にIKEAで買ってきた安価なものなのか?それは全く議題に挙がってきません。

それぞれの要素の辿って来た軌跡や歴史すべてが一緒になって溢れ出してくるような感覚。”クールに新しくデザインされた感じ”ではなく、肩肘張らずにすんなりと「そこにある、もしくはずっとそこにあった」ような感じです。僕はそうした「異なる時間軸を持った建築」をつくることに興味があります。

素材へのリスペクト

かたちをつくることは建築家の宿命です。僕は、日常生活で使用するモノのかたちは、その人間の振る舞いから出発していて、その所作がかたちとして可視化されたものだと思います。そこでは、例えば「カッコイイかたち」は求められていません。

一方で建築は日用品よりもはるかに大きく、多くの機能を必要とします。そのために常に物理的に安定させ、技術的に制御する必要がある。その材料はどの国で生産され、どのような品質が保証されているのか。その結果できた建築はいつから、人間と建築はいつから、ある種の「距離」を持つことになったのか?

一昔前は資材が貴重で、例えば木材は木が成長していくそのままのかたち、つまり先端にしたがって細くなっていく円錐状のままに製材されていました。それを切ってできた台形の板材は、上下逆さにしながら並べていくことで平行四辺形に近い面をつくります。材料の無駄を無くすこと、こう言い換えてよければ「素材に対する敬意」は、人(人件費)と素材(価格)のバランスの変化によって、少しずつなくなってきたように思います。材料が安価でいつでも代替できる状況では、当たり前の流れだとも思うのです。

リソースを大切に使う、ゴミをなくす、CO2排出を減らすということが求められている現代では、もう一度その価値を考え直した上で、モノを組み合わせて、建築と空間をつくっていくことが求められているし、僕はそこにとても興味を持っています。

なんだか今、考えていることを書いていたら、はじめに思い浮かべていた「構造と工法」からは遠くに来てしまったかもしれません。次回のテーマは「素材と仕上げ」。村山さんは素材へのリスペクトについて、どう考えていますか?

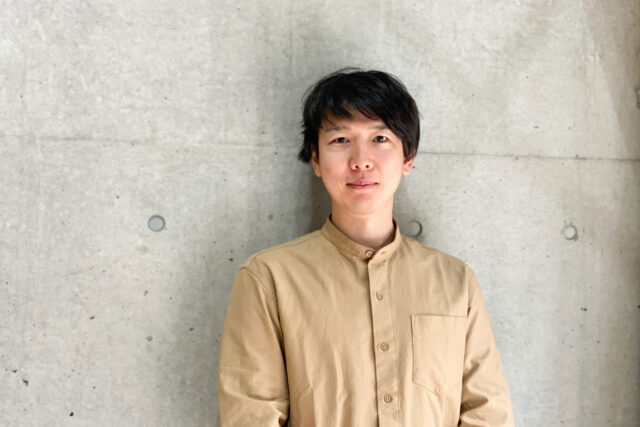

杉山幸一郎

浜松出身。一級建築士。

日本大学高宮研究室、東京藝術大学大学院北川原研究室にて建築を学び、在学中にスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ピーターメルクリ スタジオ)に留学。

2014年文化庁新進芸術家海外研修制度によりアトリエ ピーター ズントーにて研修、2015年から同アトリエ勤務。2021年土屋紘奈とatelier tsuを共同主宰。