荒木信雄・佐藤淳らが出演するフォーラム 「超ビルディングタイプ型HILTシステム・プロジェクト宣言」がLIXILショールーム東京で開催されます。開催は2013年12月16日。

【HILT システムとは】

■問題意識

社会、経済状況が急激に変化する時代になっています。オフィスでは事務所の開設、経済状況に応じた事業拡大・縮小に対応しやすさが求められ、住宅も中古市場が拡大し、賃貸住宅など所有にこだわらない層が増大しています。つまり移転や引っ越しなどによる使用環境の変化に対応した空間づくりのシステムが求められています。

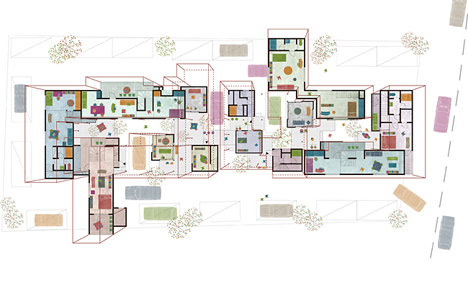

住宅、オフィスなど空間にかかわる分野ではスケルトン・インフィルの考え方が浸透しています。可動や取り換え可能にすることで改修コストの削減、ライフスタイルに対応した居住空間をカスタマイズできるからです。

経済成長の鈍化や財政難からスクラップアンドビルドではなく既存の建築物をリノベーションやコンバージョンして活用する傾向が強くなっています。

既存建築物の耐震性向上が求められており、非構造部材の耐震性も向上させる必要があります。

環境の意識が高まり、環境負荷を少なくするための配慮から省資源、資源の循環的利用、省エネルギーを目的に各業界3R(リデュース、リサイクル、リユース)の取り組みが行われています。

以上の状況から既存の建築物の長寿命化や多様な用途に対応できるインフィル・システムを構築しておくことは有意義であると考えました。