倉方俊輔がコーディネートするトークイベントに島田陽と「六甲の住居」の施主が出演するそうです

倉方俊輔がコーディネートするトークイベントに島田陽と島田が設計した「六甲の住居」の施主が出演するそうです。開催日は、2013年11月20日で、場所はパナソニックセンター大阪。

建築史家・倉方俊輔がつくる住まいと街の連続トークライブ「スマイマチトーク(全5回)」を、11月より毎月開催します。第1回目のテーマは、「設計者と住み手に聞く~吉岡賞受賞作品『六甲の住居』はなぜ生まれたのか?」です。

倉方俊輔がコーディネートするトークイベントに島田陽と「六甲の住居」の施主が出演するそうです

倉方俊輔がコーディネートするトークイベントに島田陽と島田が設計した「六甲の住居」の施主が出演するそうです。開催日は、2013年11月20日で、場所はパナソニックセンター大阪。

建築史家・倉方俊輔がつくる住まいと街の連続トークライブ「スマイマチトーク(全5回)」を、11月より毎月開催します。第1回目のテーマは、「設計者と住み手に聞く~吉岡賞受賞作品『六甲の住居』はなぜ生まれたのか?」です。

間宮晨一千デザインスタジオによる愛知県豊明市の住宅のオープンハウスが開催されます

間宮晨一千デザインスタジオが設計した愛知県豊明市の住宅のオープンハウスが開催されます。開催日は、2013年11月23日・24日。要事前申し込み。

「人間のための建築 建築資料に見る坂倉準三」展が国立近現代建築資料館で開催されます

「人間のための建築 建築資料に見る坂倉準三」展が国立近現代建築資料館で開催されます。会期は、2013年11月27日-2014年2月23日。

日本の建築の多くが、この半世紀、木造から鉄筋コンクリート、鉄骨造に変わり、私たちの生活空間はモダンムーブメントの潮流の上につくられてきた。そのデザインの源流を創ったのが、巨匠・ル・コルビュジエ[1887-1965]であり、パリで彼に師事し、その後、日本国内に多くの作品を手がけた建築家が坂倉準三[1901-1969]である。

坂倉準三は、東京帝国大学で美術史を学び渡仏し、ル・コルビュジエのアトリエで5年間働いた後、1937年にパリ万国博覧会日本館[Exposition internationale des Arts et Techniques dans la vie moderne, Expo 1937]で建築界に華々しくデビューする。帰国後は、大戦からの復興期の1951年に世界的に知られる鎌倉の神奈川県立近代美術館を生み出した。本展では、同館のデザインへいたる足跡とその後の広範囲にわたる多様な作品群について、原図や当時の写真、建築資料によって紹介し、デザインの中心に人間を据える坂倉準三の考え方とその大胆な発想と調和の感覚へ迫る。 さらに、坂倉作品が社会に与えた影響と建築の文化の豊かさについて、シンポジウム等を開催し検証する。

3Dプリンターで本物の家をつくろうとしているDUS ArchitectsのレクチャーがSHIBAURA HOUSEで開催されます

3Dプリンターで本物の家をつくろうとしているDUS ArchitectsのレクチャーがSHIBAURA HOUSEで開催されます。開催日は、2013年11月29日。要事前申し込み。高校生・大学生限定だそうです。

KamerMakerという高さ3.5mの大型3Dプリンターを使用して住宅を建設する計画を進めるDUS Architectsによる高校生・大学生のためのスペシャル・レクチャーです。DUS Architectsはオランダ・アムステルダムを拠点に活動する建築設計事務所です。現在、巨大な3Dプリンターで出力した1/1のパーツを組み合わせ、原寸大の建築を川沿いにつくるプロジェクトを行っています。

このたび来日するDUS Architects協同創設者のHans Vermeulen(ハンス・フェルミューレン)さんをゲストにお迎えして、彼らの3Dプリント建築による活動を紹介するとともに、参加者による3Dプリンターを使った建築/プロダクトの提案と、Hansさんの講評会を行います。

アトリエ・天工人による東京・世田谷の住宅「飛居」のオープンハウスが開催されます

アトリエ・天工人による東京・世田谷の住宅「飛居」のオープンハウスが開催されます。開催日は2013年11月17日・18日。

桜新町駅から徒歩圏内の住宅街に建つ戸建住宅です。

出来る限り広く、抜けのある空間を求めた結果、家族の一番の居場所となるリビングを建物から張り出し、この形になりました。都心に家を持ちたいけれど、土地代が高く建物に掛けられる予算が減っていくことはよくありますが、この建物はコストもデザインも重視しています。

今回は日曜と平日の開催となります。休日お仕事でなかなか来られない方も、ぜひこの機会にお越し下さい。

見学をご希望の方は、『飛居-見学会希望』とご記入の上、こちらからお問い合わせ下さい。

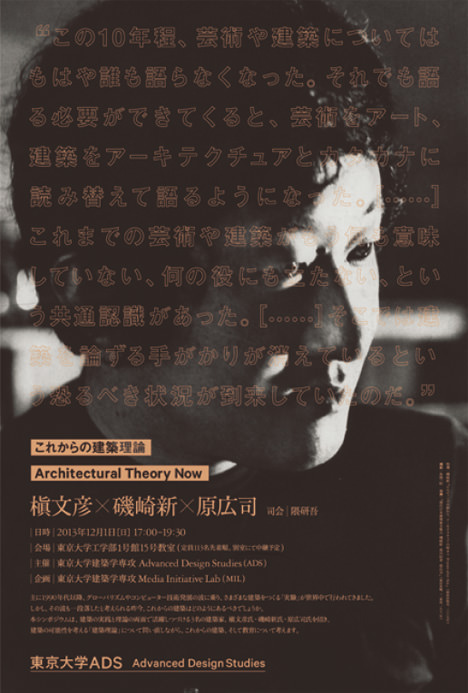

槙文彦、磯崎新、原広司、隈研吾が出演するシンポジウム「これからの建築理論」が東大で開催されます。開催日は、2013年12月1日(日) 17:00 – 19:30。定員113名先着順、別室にて中継予定。

主に1990年代以降、グローバリズムやコンピューター技術発展の波に乗り、さまざまな建築をつくる「実験」が世界中で行われてきました。しかし、その波も一段落したと考えられる昨今、これからの建築はどのようにあるべきでしょうか。本シンポジウムは、建築の実践と理論の両面で活躍しつづける三名の建築家――槇文彦氏・磯崎新氏・原広司氏――を招き、建築の可能性を考える「建築理論」について問い直しながら、これからの建築、そして教育について考えます。

詳しい情報は以下。

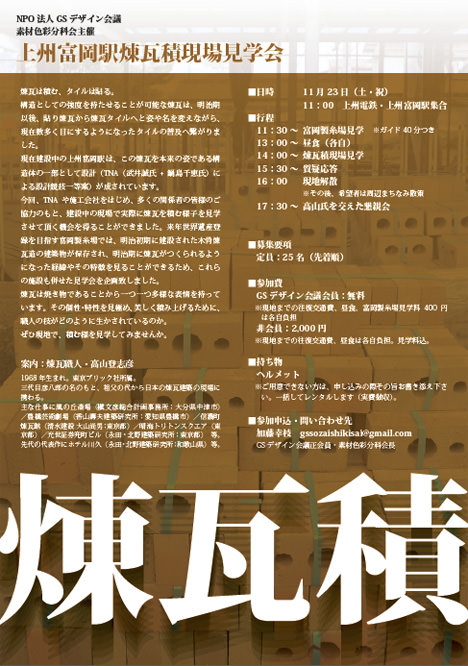

TNAによる「上州富岡駅」の煉瓦積の様子を現場で見学する会が開催されます。開催日は、2013年11月23日(土・祝)。要事前申し込み。先着25名。

煉瓦は積む、タイルは貼る。

構造としての強度を持たせることが可能な煉瓦は、明治期以後、貼り煉瓦から煉瓦タイルへと姿や名を変えながら、現在数多く目にするようになったタイルの普及へ繋がりました。

現在建設中の上州富岡駅は、この煉瓦を本来の姿である構造体の一部として設計(TNA(武井誠氏+ 鍋島千恵氏)による設計競技一等案)が成されています。今回、TNA や施工会社をはじめ、多くの関係者の皆様のご

協力のもと、建設中の現場で実際に煉瓦を積む様子を見学させて頂く機会を得ることができました。来年世界遺産登録を目指す富岡製糸場では、明治初期に建設された木骨煉瓦造の建築物が保存され、明治期に煉瓦がつくられるようになった経緯やその特徴を見ることができるため、これらの施設も併せた見学会を企画致しました。

煉瓦は焼き物であることから一つ一つ多様な表情を持っています。その個性・特性を見極め、美しく積み上げるために、職人の技がどのように生かされているのか。ぜひ現地で、積む様を見学してみませんか。

より詳細な情報は以下。

建築におけるプレゼンテーションのコラージュ表現に注目したMOMAでの展覧会「Cut ‘n’ Paste: From Architectural Assemblage to Collage City」の会場写真が12枚、architectural recordに掲載されています。記事はこちら。

磯崎新の展覧会「都市ソラリス」が、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] ギャラリーAで開催されます。会期は2013年12月14日-2014年3月2日。

「磯崎新 都市ソラリス*」展は,ICCオープニング企画展「海市——もうひとつのユートピア」(1997)を監修した建築家磯崎新を再び迎えて,これまでの都市デザイン,アーキテクチャ論を超える新たな都市像を考える場として企画されました.会場では,1960年代から現在に至るまで磯崎が手がけてきた都市計画プロジェクトの変遷をたどりながら,複数の参加者の介入によって変化していくワーク・イン・プログレスの展示が展開されます.この舞台となるのは,2012年の展示「Run after Deer!(中原逐鹿)」(パラッツォ・ベンボ,ヴェネツィア建築ビエンナーレ)でも取り上げられた,現在中国で進行中の磯崎の最新のプロジェクト「鄭州都市計画」です.会期中は,祝祭空間としての都市をメディア・アーティストの提案によって実現するなど,ワークショップやディスカッションなどを通じて,高度情報化時代における都市像を模索しつつ,動的な「都市形成装置」としての都市を試みます.

「都市ソラリス」展について 磯崎新

わが宇宙船地球号は,その表層をうずめる都市環境に狂いが生じて,航行不能に陥りつつあります.新しい操縦マニュアルを必要としています.

20年昔,グローバリゼーションの大津波がおそい,全球が領土化(テリトリアリゼーション)され,都市化したためです.津波通過の跡には澱(おり)がたまり,これが触媒となり,あらたに〈しま〉が出現するだろうと予測され,かつて大航海の果てに発見されたといわれる「ユートピア」(トーマス・モア,1516)を手がかりに,「海市——もうひとつのユートピア」展(ICCオープニング企画展,1997)が立ち上げられ,プロトタイプ,シグネチャーズ,ヴィジターズ,インターネットの〈しまじま〉を生成させてみましたが,蜃気楼のごとくに消え去り,蘇東坡の詩『登州海市』にちなんで「海市」と呼ばれました.

〈しま〉に収容される住民は「海市」の作業のなかでは「リヴァイアサン」(トーマス・ホッブズ)に統治される〈ビオス〉(ミシェル・フーコー)として扱われていました.しかしモナドとしての〈ビオス〉には,「意識」,そして「知」がそなわっています.そこで地表の都市は,渾沌(『荘子』応帝王篇)=カオス(複雑系)状態をみせるのです.

〈しまじま〉がギャラクシーに成長しつつある現在,『惑星ソラリス』(スタニスワフ・レム原作,アンドレイ・タルコフスキー監督,1972)を参照しながら,集合知,免疫性(イムニタス)などを都市論として討議する場をつくりだしたいと考えます.今回もそのあげくに展覧会の正式呼称がきまるでしょう.

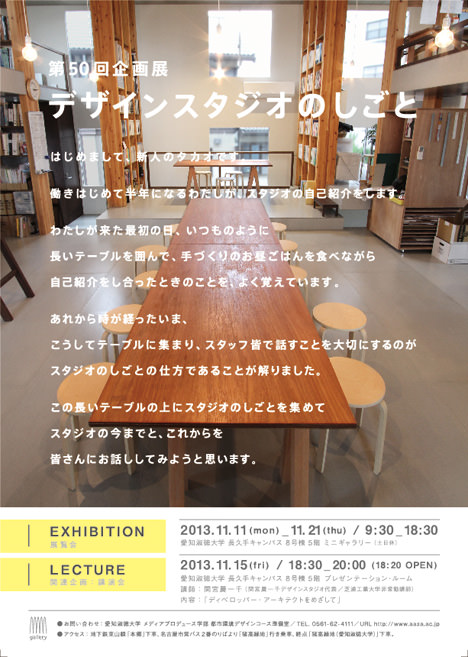

間宮晨一千デザインスタジオの展覧会「デザインスタジオのしごと」が愛知淑徳大学で開催されます。会期は、2013年11月11日~11月21日。レクチャーも企画されています。

詳細は以下でどうぞ。

東京国立近代美術館での展覧会「現代のプロダクトデザイン-Made in Japanを生む」の会場写真がjikuに掲載されています

東京国立近代美術館での展覧会「現代のプロダクトデザイン-Made in Japanを生む」の会場写真が6枚、jikuに掲載されています。

日本には、さまざまな伝統の工芸や地域に根づいた手工業が息づき発達してきました。ものづくり文化の基盤を支えるそれらの特有の技術に着目した現代のプロダクトデザイナーらは、生活を豊かにする提案を企画し、デザイン開発から生産、そして自ら製品発表や流通にも携わっています。そこでは、陶磁器や染織品、漆器、木竹工品、金工品など、デザイナーと地場の製造技術者らが親密に協同した新たな開発があり、さらに使い手との関係も深めつつ現代の生活を潤す道具が生み出されています。

そうしたプロダクトデザインの現代を代表する小泉誠や城谷耕生、大治将典、またテキスタイルデザイナーの須藤玲子は、精力的に現代の生活感覚に見合う清新なデザインを発表し、活躍しています。彼らのデザインは、国内に留まらず国際的に発表や紹介がなされており、世界が注目する日本の優れたデザインの一翼を担っているといえましょう。あわせて新進の若手デザイナーらを取り上げ、身近な製品デザインをテーマとして集ったセンヌキやテーブルウェアなどを紹介し、これからのプロダクトデザインの将来とその可能性を検証します。

本展覧会では、こうした日本のものづくりを担う気鋭のプロダクトデザイナーらに注目し、いわゆる今日のMade in Japanを生みだす優れたデザインと道具を紹介します。

(via momat.go.jp)

永山祐子の展覧会「建築から始まる未来」の新しい会場写真がjapan-architects.comに掲載されています

永山祐子の展覧会「建築から始まる未来」の新しい会場写真が21枚、japan-architects.comに掲載されています。

永山祐子のEYE OF GYREでの展覧会「建築から始まる未来」の会場写真がfashionsnap.comに掲載されています

永山祐子のEYE OF GYREでの展覧会「建築から始まる未来」の会場写真がfashionsnap.comに掲載されています。展覧会の詳細はこちらに。

2013年11月6日より EYE of GYRE にて 永山祐子展 を開催いたします。

本展では建築家永山祐子が、2013年の夏に瀬戸内海周辺のふたつの場所に手がけたプロジェクト香川県豊島の「豊島横尾館」と愛媛県宇和島の「AT ART UWAJIMA 2013」は、建築やアートのエネルギーによって、地域再生をめざし、新たなコミュニティを生み出すことを目的とする、未来に繋がるプロジェクトを紹介します。

本展の会場では、映像、写真、建築模型により、そのふたつのプロジェクトのヴィジョンを浮かび上がらせ、来場者は現地を訪れたようなスモールトリップを楽しめます。

横尾忠則の大作絵画「原始宇宙」をメインとした平面作品11点や円塔の中や庭園に展開されるインスタレーション作品が建築と一体となった美術館「豊島横尾館」、宇和島の老舗旅館「木屋旅館」と宇和島のアーケードの空店舗を舞台にした「AT ART UWAJIMA 2013」のプロジェクトでは、木屋旅館における漫画家ほしよりこの小説、現代美術家束芋の映像によるトリプルコラボレーションが紹介されます。

また、会場では来場者参加型の作品「理想の街をつくる」の展示も予定しています。

古谷誠章・栗生明・小川晋一・原田真宏・松田達らによるトークイベント「Emerging Architecture」が早稲田大学大隈講堂で開催されます

栗生明、小川晋一、林寛治、原田真宏、藤井由理、松田達、松原弘典、古谷誠章らによるトークイベント「Emerging Architecture」が早稲田大学大隈講堂で開催されます。開催日は、2013年11月18日。新進芸術家海外研修制度参加建築家による展覧会「16thDOMANI・明日展、初めての建築家展開催へ向けて」展のプレイベントとして行われるものです。

16回目となるDOMANI・明日展では、“建築”という未紹介のジャンルを取り込むこととなりました。

そこで、今回建築家展示スペースの基本設計をされた幹事の建築家の方々の発案により、本展を盛り上げるための「プレイベント」を下記のとおり開催することとなりました。

早稲田大学理工学部教授の古谷誠章氏がモデレーターを務め、パネリストたちが、「研修当時と建築家としての今の自分自身を結ぶ“切り札”となる、選りすぐりの画像5枚を持ち寄り、ポーカー形式でこれからの建築のあるべき姿を示唆する」討論を行うほか、本展建築家展示スペースのコンセプトや見どころも簡単に解説していただきます。

普段、なかなか入れる機会のない歴史的建造物「大隈講堂」(重要文化財)が会場というのも大きな魅力です。

ぜひ皆さまお誘いあわせのうえ、ご参加ください。

中山英之がニーシングとコラボレーションしたリングや、その展示風景などの写真がfashion-headline.comに掲載されています

中山英之がファッションブランドのニーシングとコラボレーションしたリングや、その展示風景などの写真がfashion-headline.comに掲載されています。この展示は2013年11月10まで、ニーシング東京で開催中。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中