永山祐子の展覧会が表参道のEYE of GYREで開催されます。会期は、2013年11月6日-11月24日。入場無料。会期中にアーティストの束芋と永山祐子のトークセッション「建築 × アートの可能性」も開催されます。

2013年11月6日より EYE of GYRE にて 永山祐子展 を開催いたします。

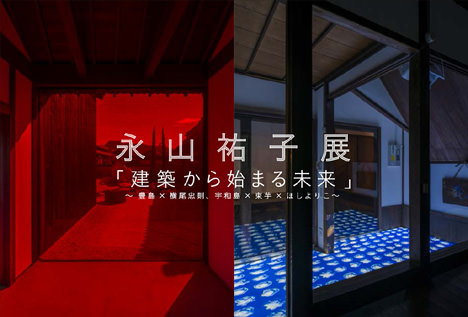

本展では建築家永山祐子が、2013年の夏に瀬戸内海周辺のふたつの場所に手がけたプロジェクト香川県豊島の「豊島横尾館」と愛媛県宇和島の「AT ART UWAJIMA 2013」は、建築やアートのエネルギーによって、地域再生をめざし、新たなコミュニティを生み出すことを目的とする、未来に繋がるプロジェクトを紹介します。

本展の会場では、映像、写真、建築模型により、そのふたつのプロジェクトのヴィジョンを浮かび上がらせ、来場者は現地を訪れたようなスモールトリップを楽しめます。

横尾忠則の大作絵画「原始宇宙」をメインとした平面作品11点や円塔の中や庭園に展開されるインスタレーション作品が建築と一体となった美術館「豊島横尾館」、宇和島の老舗旅館「木屋旅館」と宇和島のアーケードの空店舗を舞台にした「AT ART UWAJIMA 2013」のプロジェクトでは、木屋旅館における漫画家ほしよりこの小説、現代美術家束芋の映像によるトリプルコラボレーションが紹介されます。

また、会場では来場者参加型の作品「理想の街をつくる」の展示も予定しています。

展示情報は以下。

![サムネイル:清水久和の展覧会「フルーツとリーゼント」が南青山のclub ESTA SHOWROOMで開催中[-2013/11/4]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2013/10/shimizu-hisakazu-san.jpg)

![サムネイル:坂茂の講演会「作品づくりと社会貢献の両立を目指して(木造最新作紹介)」などが開催[2013/11/23]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2013/10/sakashigeru-lecture.jpg)