ブランディングデザイナーの西澤明洋が出演する、谷尻誠によるイベント「THINK」が広島で開催されます

ブランディングデザイナーの西澤明洋が出演する、谷尻誠によるイベント「THINK」が広島で開催されます。開催日は2013年2月22日。

ブランディングデザイナーの西澤明洋が出演する、谷尻誠によるイベント「THINK」が広島で開催されます

ブランディングデザイナーの西澤明洋が出演する、谷尻誠によるイベント「THINK」が広島で開催されます。開催日は2013年2月22日。

建築家の青木弘司と田中裕之、アーティストの末永史尚と佐々木健によるトークショー「絵とか建築の話(仮)」が青山|目黒で開催されます。開催日は2013年2月17日。アーティストの佐々木健の展覧会「ジーズ /フーリッシュ/シングス」の開催に合わせて企画されたものです。

【座談会「絵とか建築の話」(仮)】

出演者: 青木弘司、田中裕之、末永史尚、佐々木健

企画 :佐々木健

協力 :田中裕之建築設計事務所絵画、建築それぞれの立場で新たな展示形式を模索する方々にお集まりいただき、スライドを交えながら、これからの展示について議論します。

また絵画史と建築史の交差する接点に着目し、それぞれの歴史に新たなパースペクティブを持ち込むことを目指します。日時 : 2/17(日) 17時~

会場:青山|目黒入場無料(予約不要)

※ 20名様以降は立見となりますのでご了承ください。ギャラリー問い合わせ先

青山 秀樹 AOYAMA | MEGURO

153 – 0051 東京都目黒区上目黒2-30-6

+81-(0)3-3711-4099

a@aoyamahideki.com

www.aoyamahideki.com

平田晃久と古谷誠章による講演会「からまること/集まること」がLIXIL:GINZAで開催されます

平田晃久と古谷誠章による講演会「からまること/集まること」がLIXIL:GINZAで開催されます。開催日は2013年3月19日。要事前予約。

《古谷 誠章 より今回のフォーラムについて・・・》

平田晃久さんは現代日本で活躍する若手をリードする建築家の一人であり、同時に既に、世界的にも評価されつつある中堅建築家ともなりつつあります。

昨年のヴェネツィア・ビエンナーレ、第13回国際建築展における日本館の展示「ここに、建築は、可能か」においては、乾久美子さん、藤本壮介さんらとともに、東日本大震災において被災した宮城県陸前高田市の住民と協働して、実際に建設した「みんなの家」の制作過程を展示し、建築や都市を巡る価値観が大きく変容させられた中、住民みんなが集まり、交流するための場が持つ意味をとらえ直そうとする試みを世界に問いかける展示は、多くの来場者の共感を集め、審査員によりビエンナーレ最高の賞である金獅子賞を授与されました。

また、「釜石の震災復興住宅+子ども園」のプロポーザルにおいて最優秀賞を受賞、現在はその設計に取り組んでいます。

独立以来模索してきた都市や建築に対する考え方と、大震災を経た現在の考えをあわせて聞かせていただきたいと思います。

デザイン・ジャーナリストの加藤孝司らによるトークイベント「広島と東京の路上から。都市の現象に対する「考現学」的アプローチをめぐって。」が広島で開催されます

デザイン・ジャーナリストの加藤孝司らによるトークイベント「広島と東京の路上から。都市の現象に対する「考現学」的アプローチをめぐって。~何に着目すべきか?広島編~」が広島で開催されます。開催日は2013年2月17日。場所は広島のショップ「foo」。要事前予約。

作成:野口理沙子/提供:PROPS

PROPS プロトーク 第4回「マーケティング・レイティング」―プロに聞く”よい”建物が、真っ当に取引されるしくみ―が開催されます。開催日は、2013年2月24日(日)。

PROPS プロトークは、業界を横断して土地と建物についてトークするイベントです。第4回をむかえる今回は「”よい”建物」について、その評価と取引方法について考えます。

どうすれば”よい”建物に出会うことができるのか?

不動産は適切に評価されうるのか?

デザインが建物に与える影響を定量的に評価することはできないのか?

専門家もエンドユーザーも両者を結ぶ取引市場の不透明さに頭を悩ませています。

不動産鑑定、不動産仲介、リノベーション設計施工、建築設計、新形態の不動産事業の提案と、さまざまな立場の専門家をお呼びして、土地と建物のこれからについて話してゆきます。

21_21 DESIGN SIGHTでの「デザインあ展」の公式ウェブサイトが公開されています

21_21 DESIGN SIGHTでの「デザインあ展」の公式ウェブサイトが公開されています。展覧会の入場者が、ハッシュタグ付きで投稿した写真が見られたりします。

21_21 DESIGN SIGHTでの「デザインあ展」の会場写真がfashionsnap.comに掲載されています

21_21 DESIGN SIGHTで行われる「デザインあ展」の会場写真が30枚、fashionsnap.comに掲載されています。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2013年2月より、「デザインあ展」を開催いたします。NHK Eテレで放送中の教育番組「デザインあ」を、展覧会というかたちに発展させた企画です。

展覧会のテーマは、「デザインマインド」。日々の生活や行動をするうえで欠かせないのが、洞察力や創造力とともに、無意識的に物事の適正を判断する身体能力です。ここでは、この両面について育まれる能力を「デザインマインド」と呼ぶことにいたします。

多種多様な情報が迅速に手元に届く時代を迎え、ただ受け身の生活に留まることなく、大切なものを一人ひとりが感じとり、選択し、そして思考を深めることの重要性が問われています。その点からも、豊かなデザインマインドが全ての人に求められているといえるでしょう。

次代を担う子どもたちのデザインマインドを育てること。大人もまた、豊かな感受性を保ちながら、デザインマインドを養うこと。本展では、音や映像も活かしながら、全身で体感できる展示を通して、デザインマインドを育むための試みを、さまざまに用意いたしました。

展覧会のディレクションは、NHK Eテレ「デザインあ」で総合指導を行なう佐藤 卓をはじめ、同番組に関わる中村勇吾、小山田圭吾の3名。デザインマインドを育むこととともに、デザイン教育の可能性に注目した、子どもと大人の双方に向けた展覧会をどうぞご体験ください。

( via 2121designsight.jp )

メジロスタジオのレクチャー「これからの建築と社会状況」が大阪の「中之島デザインミュージアム de sign de」で開催されます

メジロスタジオのレクチャー「これからの建築と社会状況」が大阪の「中之島デザインミュージアム de sign de」で開催されます。開催日は2013年2月23日。

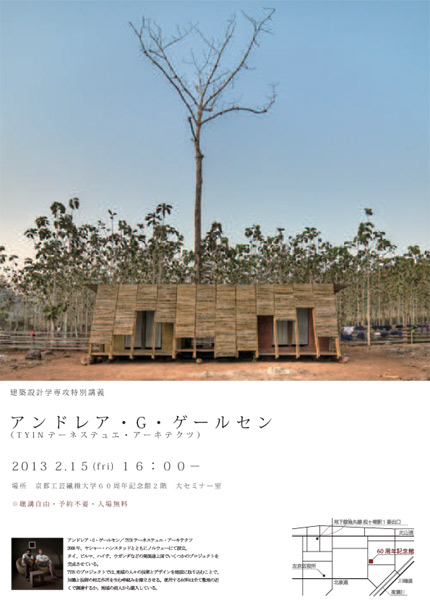

TYIN テーネステュエ・アーキテクツのアンドレア・G ・ゲールセンのレクチャーが京都工芸繊維大学で開催されます。開催日は2013年2月15日。聴講自由・予約不要・入場無料です。

アンドレア・G ・ゲールセン / TYIN テーネステュエ・アーキテクツ

2008年、屋シャー・ハンスタッドと共にノルウェーにて設立。タイ、ビルマ、ハウチ、ウガンダなどの発展途上国でいくつかのプロジェクトを完成させている。

TYINのプロジェクトでは、地域の人々の技術とデザインを建設に取り込む事で、知識と技術の相互作用を生む枠組みを確立させる。使用する材料は全て敷地の近くで調達するか、地域の商人から購入している。

2013年2月15日( f r i ) 16:00-

場所:京都工芸繊維大学60周年記念館2階 大セミナー室

※ 聴講自由・予約不要・入場無料

杉本博司、榊田倫之、鈴木芳雄らによる公開講座「杉本博司、建築の仕事。これまでとこれから。」が開催されます

杉本博司、榊田倫之、鈴木芳雄らによる公開講座「杉本博司、建築の仕事。これまでとこれから。」が開催されます。開催日は2013年4月20日・21日です。有料、事前申し込み。

1974年頃から写真家としてキャリアをスタートさせた杉本博司。つきつめたコンセプトと精緻な技法で作成された作品は世界中の美術館、コレクターがこぞって収集しています。代表作には「劇場」「海景」「観念の形」「放電場」など。高松宮殿下記念世界文化賞受賞、紫綬褒章受章。写真から領域を広げ、近年では立体作品、伝統演劇の演出、さらには建築が仕事の多くの部分を占めています。彼が建築を手がけたきっかけやオリジナリティについて、杉本本人ならびに共同作業をする建築家、近しいジャーナリストが講義を行います。

佐藤卓の展覧会「佐藤卓:ご自由に上がってお使いください。」が京都造形芸術大学で開催されます

佐藤卓の展覧会「佐藤卓:ご自由に上がってお使いください。」が京都造形芸術大学で開催されます。2013年4月2日~8月29日。

東京を拠点に活動するグラフィックデザイナー、佐藤卓氏が手掛けるデザインの領域は、パッケージデザイン、ロゴデザインにとどまらず、教育番組のディレクションや21_21 DESIGN SIGHTのディレクター等、実に多岐にわたっています。80年代よりさまざまなメディアを駆使して、人々に情報を伝達することを専門とした活動を行ってきました。

今回の企画展は、佐藤氏の仕事に焦点をあてた内容としては京都初の試みであり、当学エントランスラウンジのために考案した新作を発表します。

テーマは、「デザインと人間の心」。人間が創造するモノは、すべてデザインされたものであると言え、また、人間の心はそのデザインされた色や形に常に影響を受けているとも言えます。本学は、心というものが社会をつくるという前提に立つとき、その心が豊かに育つ環境が大切であると考えています。

「ご自由に上がってお使いください。」展は、日本に暮らす人々のための環境デザインに数多く関わられている佐藤氏が、どのようにものごとを観察し、デザインに取り組まれているか、畳を用いた展示空間と体験する時間を通して、デザインと現在、そしてこれからの私たちの心との関係を考えようという企画展です。

「柄沢祐輔展/Architectural Practice of the Non-liner Formula」が青山のプリズミック・ギャラリーで開催されます

「柄沢祐輔展/Architectural Practice of the Non-liner Formula」が青山のプリズミック・ギャラリーで開催されます。開催期間は2013年2月15日~3月27日。

アルゴリズムの方法論によってどのようにネットワーク型の建築を立ち上げるか。今年4月の下旬に埼玉の大宮駅近くに新しいネットワーク型の空間を実現する住宅プロジェクト<s-house>が竣工します。本展覧会はその予告編として、大型の模型と各種資料の展示を行います。

手塚貴晴+手塚由比 / 手塚建築研究所が東京・国分寺の「高床の家」のオープンハウスを開催するそうです

手塚貴晴+手塚由比 / 手塚建築研究所が東京・国分寺の「高床の家」のオープンハウスを開催するそうです。開催日は2013年2月2日。

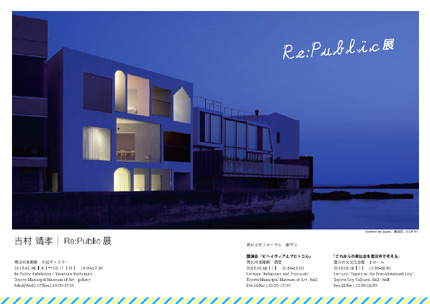

吉村靖孝の展覧会「吉村靖孝|Re:Public」が豊田市美術館で開催されます。開催期間は2013年2月6日~2月17日まで。講演会やシンポジウムなども行われます。

「Re:Public」は、公共性を意味する英語「Public」の前に、eメールの返信を示す「Re:」をつけた造語です。

公共性の回復、あるいは文字通り公共性に対する私なりの返信という意味を込めたつもりです。

立派な公共施設は私たち市民の優越感をくすぐりますが、縮退期の日本では利用率が上がらず維持費もかかるなど、公共性とは名ばかりの隘路にじわり追い詰められつつあります。

今回の展示では、そういった古い公共施設の殻を破り街へ出て、新しい公共空間を探し、育て、持続可能性を高めるためのレシピを集めました。

私がこれまでに設計した建物のほか、豊田市に対する提案も展示しています。

生まれ育った豊田市で、このような提案の機会をいただいたことに深く感謝するとともに、少しでも多くの方にご覧いただき、議論の種となることを期待してやみません。

studio velocityによる「愛知産業大学 言語・情報共育センター」の現場見学会が開催されます

studio velocityが設計して建設が進められている「愛知産業大学 言語・情報共育センター」の現場見学会が開催されます。開催日は2013年2月1日。リンク先に建物の写真が掲載されています。

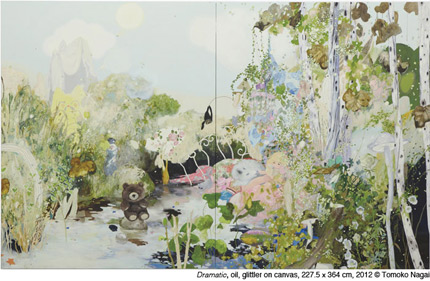

アーティストの長井朋子の展覧会「どこかと、どこかでドラマチックは折々と」が小山登美夫ギャラリーシンガポールで開催されています

アーティストの長井朋子の展覧会「どこかと、どこかでドラマチックは折々と」が小山登美夫ギャラリーシンガポールで開催されています。開催期間は2013年2月24日まで。

建築家の高橋一平とのコラボレーションプロジェクトのドローイングなども展示されているようです。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中