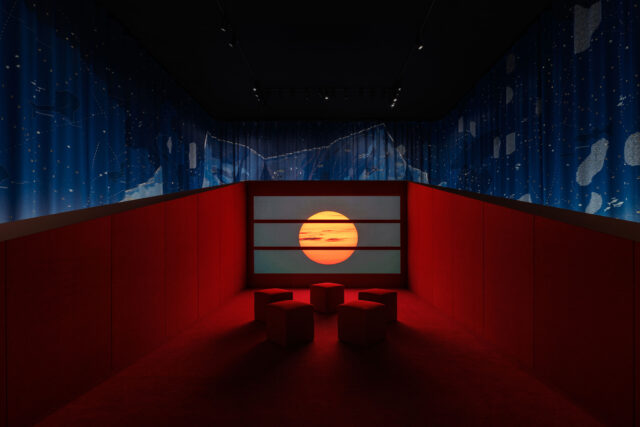

SHARE 松原慈 with assistantによる”BOOJUM”+松原慈インタビュー

©マーティン・ホルトカンプ

松原慈 with assistantによるインスタレーション”BOOJUM”です。この作品はディーゼルデニムギャラリー青山1Fにて2008年2月8日まで展示されています。また展覧会のキュレーションは、brizheadの高橋正明が行っている。

この展示に合わせてarchitecturephoto.netは、松原慈氏にインタビューを行った。このインタビューは、”BOOJUM”という作品について、歴史について、建築家について。など、非常に興味深い内容となっています。

©マーティン・ホルトカンプ

□作品の概要

ルイス・キャロルのナンセンス詩「スナーク狩り」に発想を得たインスタレーションBOOJUMは、「無意味」というものにバランスを与える装置だという。空間全体に離ればなれに配置された10台のオブジェは、Bounce、Backwardsなど、各々すべてアルファベット「B」から始まる名前を持ち、目に見えないBlemishを含めてひとつのインスタレーションとして、緊張を保っている。大胆な動きの連環で完成する不思議な世界観は、Fischli &WeissのThe way things goや、シュールレアリスム絵画、デュシャンの大ガラスなどをも思い起こさせる。

□建築家によるコンセプト文

“BOOJUM”は、無意味にバランスを与える装置である。

そのシステムは10台のマシンから成り、それぞれの機械の名前は、すべてアルファベットの文字「B」で始まる:Broke, Backwards, Bridge, Brooklyn, Blind, Blemish, Bounce, Biscuit, Beijing, Because。このうちBlemishだけは、どんな形としてもその存在を目にすることができない。すべてのマシンの色は真っ黒であって、BlindがBrooklynとBridgeの間に現れる日の出に目を開くまで、完全に動かない。また、Biscuitが一杯の紅茶をBackwardsに注ぐと、Bounceは、テーブルに着くようにと、金切り声でBeijingを呼ぶ。その一方 で、Becauseがスリットを捜し求めて通り過ぎるときは必ず、Brokeは沈黙のうちに座っている。(松原慈)

□architecturephotoによる松原慈へのインタビュー

architecturephoto:作品のアイデアがどのように生まれたか教えてください。

松原: 作品の構想を練るのに取りかかった頃、私は、事のバランスについて考えていました。普段、頭の中ではたくさんのことが同時に進行したり、実際に身の回りでもいくつものストーリーが同時に多重に展開しているのに、それをひとつの環境として認識しようとしたり、一面だけに焦点をあてようとするやり方に飽きていました。集中より発散あるいは拡散、ひとつの方向より全方向、傾きより回転、といったものに、より多くの関心が移ってきていました。手がけていたほかのプロジェクトを通してもその傾向が目立ってきて、新しい遊びのように、通り過ぎていく些細なイメージの集積や、過去と未来の混ざり合った環境を実現することに、意識的になり始めていました。ふと聴覚の集中力を奪ったときに耳に入ってくる雑多な音の集まりにリズムを見つけるような遊びです。

同じ頃のある日、ルイス・キャロルの「The Hunting Of The Snark:スナーク狩り」という叙事詩に出会いました。キャロルの作品は、長編『不思議の国のアリス』や『鏡の国のアリス』の中に出てくる 小さな詩やエピソードのひとつひとつも、小さい頃から好きなのです が、この『スナーク狩り』を通して、その小さい頃の興味の隙間をさらに埋めていくような、もっと執拗な興味や執着が出てきました。まず、詩の中の登場人物の名前はすべてアルファベットの文字Bで始まる名詞なのですが、このことからすぐに発想が始まりました。「バランス」はBで始まる英単語です。私の気になっていた単語「Balance」と、キャロルの詩に出てくる「Bで始まる英単語」には直接の関係はないですが、その二つは言ってみれば”無意味”という触媒をとおして、私の中でつながったのです。そのあとは簡単でした。辞書を眺めて、Bで始まる単語すべてに目を通して、もっともバランスの取れる10の単語をピックアップしました。その10も、互いに、誰の目にもあきらかな直接の関係があるわけではありませんが、”無意味”を中心にしたひとつのバランスを取れるように慎重に選びました。たとえば「Baker」「Bread」「Butter」「Breakfast」...と並んでしまったりしないように。この例でおわかりと思いますが、無意味にバランスを与えるというのは、けっして「無作為」という意味ではないのです。

そのことを証明するような感じで、その10の単語を使って短い詩のようなテキストを書きました。”Boojum is a mechanism that gives a Balance in nonsense…”という一文で始まる文章です。その中に、それぞれの単語が「Boojum」という装置を構成する10の機械につけられた名前として登場し、無意味に文脈を与えられて出てきます。この文章を書いたときに、ほとんど半分くらい、作品は終わっていました。あとは、その書かれた文章を空間化する作業が残っていました。もちろん同時に、初めから造形でイメージが浮かんでいた装置もいくつかありましたが、あとは慎重に10の機械を同時に考えながら、空間の中で一定のバランスを与えていくよう心がけました。それがあまり意味をもちすぎないように、あるいは逆に無意味を捉えようとしすぎないように。

architecturephoto:作品の重要なポイントとなっている”無意味にバランスを与えること”について説明してください。

松原: 上で少しお話しし始めたように、このフレーズは、「無作為に(適当に/無条件に)バランスを与える」という意味ではなく、「”無意味”というものにバランスを与える」という意味で使っています。実際、「”無意味”というもの」が何かは私にもわかっていないのですが、それは、触媒や通り道として存在を証明する事ができるけれど、掴み取って分析しようとする手からはつねに逃げて行くものだと考えています。あるバランスのもとで、決定的に浮遊しているものとして、ちょっとしたきっかけで理解から逃げて行く”無意味”を、意図的にその場にとどまらせておくことができないかと考えました。また、空間として、その浮遊している”無意味”を知覚できるようにしてみたいという思いがあったのです。

architecturephoto:ディーゼルのショップ内に展示する作品を制作するということは、作品自体またはそのアイデアにどのような影響を与えましたか。

松原: 店内でのインスタレーションというと、やっかいな問題がいくつか想像できるかもしれないのですが、たとえば店内の什器をよけて置けるサイズの物でなければならないとか、素材のひとつひとつなど。ディーゼルでは、自由度は十分に高いと感じました。もともとのお店自体が、ギャラリーとして季節ごとに異なる大型作品やインスタレーションを入れることを想定し、空っぽの作りになっているのです。当然、スペースの広さ的な制約はありましたが、それ以上には作品のアイデアから実際の制作にいたるまで、お店からの強制的な制約はあまりありませんでした。商業的なインテリアデザインだったらこうはいかないでしょうが、ディーゼルでの作品展示には、インスタレーションとして十分な自由が あったので、ショップ内であるということは、構想の段階でほとんど何の影響も与えませんでした。私は、チャレンジしたいと思えるアイデアを考えればよくて、あとはそれを受け入れてくれる場所が初めからあるのだ、という状態でした。

オープニングのときにインテリアデザイン専門の編集者の方などもいらしていて、彼らは、たとえば「Beijing」(注:エントランス付近の8つの扉でできたトンネル)がお店の入口を完全にふさいでいることなどに驚いていました。私のインスタレーションをインテリアデザインの観点から見ると、その様子は、きっと皮肉っぽく映ったのです。普通のお店ではお客さんの不便になるようなことはしないと考えているのでしょう。

その点、Diesel Denim Gallery Aoyamaという場所は、展示替えごとにお店を10日間も閉めてしまうし、インスタレーションはこのように自由だし、普通ではない場所ですし、普通にする必要がはじめからないのです。

architecturephoto:この作品は、ある部分では、ペーター・フィッシュリ+ダヴィッド・ヴァイスの”事の次第”を連想させます。私は作品が豊かな連想性を持っていることは良い作品の条件であると思っています。過去の作品を連想させることで歴史との関係が生まれるし、その比較によって作品の新しさも定義する事ができるからです。作品を制作するときに歴史をどのように扱いますか?

松原:「事の次第」は私も大好きなビデオです。何度も繰り返して見たことがあるし、実際今回のBoojumのアイデアが出てきてからも、引っぱり出してきて考え事をしながら映像を流したりしていました。日本のテレビ番組で小さい頃よくやっていたドミノ倒し全国大会みたいなものも思い出しました。ただ、今回のインスタレーションは、ものが連関して動いて一度で一周して終わるものではなく、繰り返すものでなければならなかったので、そこは、そうしたものと大きく違いました。Boojumの中で、一度起こった現象は、またもとに戻らなければならなかったのです。たとえば、「Backwards」で大きく膨らんだ風船 はふたたびしぼんでしまわなければならなかったし、「Biscuit」で流れた音楽は終わらなければならなかったし、「Bridge」に刺激されて動き出す自動鉛筆は、いずれ止まらなければなりませんでした。人が呼吸するように、ひとつひとつの機械そしてインスタレーション全体が、繰り返す運動でなければならなかったのです。

作品を制作するとき、歴史は大変参考になります。教科書的に覚えていた過去の事実や作品が、自分の興味次第で決定的に見え方を異にしたりする瞬間が好きです。わりとしつこい性格なので、気になるとつきつめて調べてしまいます。調べて行く過程で、その歴史の背景やエピソードに重層的にインスパイアされることがよくあります。初めは自分のアンテナにひっかかったから調べていたはずなのに、調べ尽くしていく過程で、アンテナが曲がってゆくような感じです。そういう寄り道がとても好きなので、歴史には未来と同じくらい興味があり、参考にしています。歴史を新しく知る始まりは、自分が思いついた事を過去にやった人がいるかどうかを調べることがきっかけになる場合が多いです。

architecturephoto:現代は、デザイン・建築・アートの領域が非常に近くなっているといわれています。建築家である松原さんが建物ではない作品をつくる時のスタンスを教えてください。

松原: 私の家族は、代々医者ばかりで、父母もそうなのですが、そのせいで、子どもの頃から職業をほとんど知りませんでした。高校生ぐらいになってやっと、世の中には医者以外にもさまざまな職業というものがあるということを理解するようになったのですが、建築家という職業を知ったのも大学に入るころです。そのせいもあるのか、もともとの性格もあるのだと思いますが、人のすることを、職業で分類することをあまり適切だと感じていませんでした。建築家という言葉は、ほかの職業をあらわす言葉と同じように大変便利なのですが、とくにそれが自分のすることを説明してくれるという期待をしているわけでもないのです。学校で建築を勉強し始めたころも、たとえば日本建築史の先生に、「建築家という人たちはいつからいるのですか?」と質問したり、建築学科の勉強だけでなく、建築以外の授業や場所によく顔を出したりしていました。たとえば大学4年生の頃、「展示」に興味があり、都内の2つの美術館で夏休みに学芸員実習をしたこともありました。

また、assistantというスタジオを数人で始めてからは、特に始めは世界の問題をカードにしたり、GPS携帯を使った作品を作ったり、物理的な空間以外のプロジェクトを実現したりしていて、そういうことに建築にもつのと同じような興味をもって取り組んでいました。

そうした生い立ちや経緯もあって、建物であることと建物でないことの境目はぼやけています。事実としてその二つは違うかもしれませんが、私にとっては、結局は同じことであったりします。

architecturephoto:どうもありがとうございました。

□BOOJUMの概要

展覧会名:BOOJUM

作家:松原慈 with assistant

会場:ディーゼルデニムギャラリー青山

期間:2008年8月30日~2009年2月8日

DIESEL DENIM GALLERY のキュレーターのひとりである、ブライヘッドの高橋正明はその一階ショップのインスタレーションには,今後も才能ある若手建築を起用し続ける計画である。との事。

□作家:松原慈+assistant

松原慈(まつばら めぐみ)

1977年生まれ。建築家。2002年、assistant設立。2004年ロンドン大学バートレット建築学校MA修了。近作に「存在しないカフェ」 (丸の内アートウィークス 2008)、「Probarious」(Diesel Denim Gallery Aoyama 2007)、「Woven Marionette」(DesignTide 2007)。2008年4月には、Galerie des Galeries(仏、パリ)にて、コンテンポラリー・アジアをテーマにした現代美術展覧会”mellow fever”に参加、6月は東京で、都市の未来についての展覧会”ABSENT CITY”を開催した。近作に、現在展示中の、丸の内カウパレードがある。

http://www.withassistant.net/

□キュレーター:高橋正明(ブライズヘッド)

オランダ、イギリスなど欧米のデザイン誌、建築誌を中心に日本の情報を寄稿するデザインジャーナリスト。著書「建築プレゼンの掟」(彰国社)、「次世代の空間デザイン」(グラフィック社)、「Design City Tokyo」(Weily Academy 英国)など。他に共著、訳書「坂茂」など。

http://www.brizhead.jp/