石上純也、フリーダ・エスコベドらサーペンタインパヴィリオン設計経験や、ハンス・ウルリッヒ・オブリストらが出演するオンラインイベント「Art in Architecture – How Art Can Liberate Architecture」が開催されます。日本時間2020年5月27日22時からzoomで行われます。ちなみに今年のサーペンタインパヴィリオンの建設は来年(2021年)に延期されています。

Current events show the necessity of a complete revolution in how we design and build. Inspired by the Serpentine Pavilion Programme, this session will focus on the relationship between art and architecture, emphasising the systemic change that can be brought about by fostering greater exchange between these two distinct fields.

To understand this, we need to consider our world as a confluence of various co-functioning systems. In the theory of social systems set out by Niklas Luhmann, complex systems are in constant interaction with other complex systems. If a system is not complex enough, however, it is unable to communicate with other systems. This is an important lesson for our contemporary world.

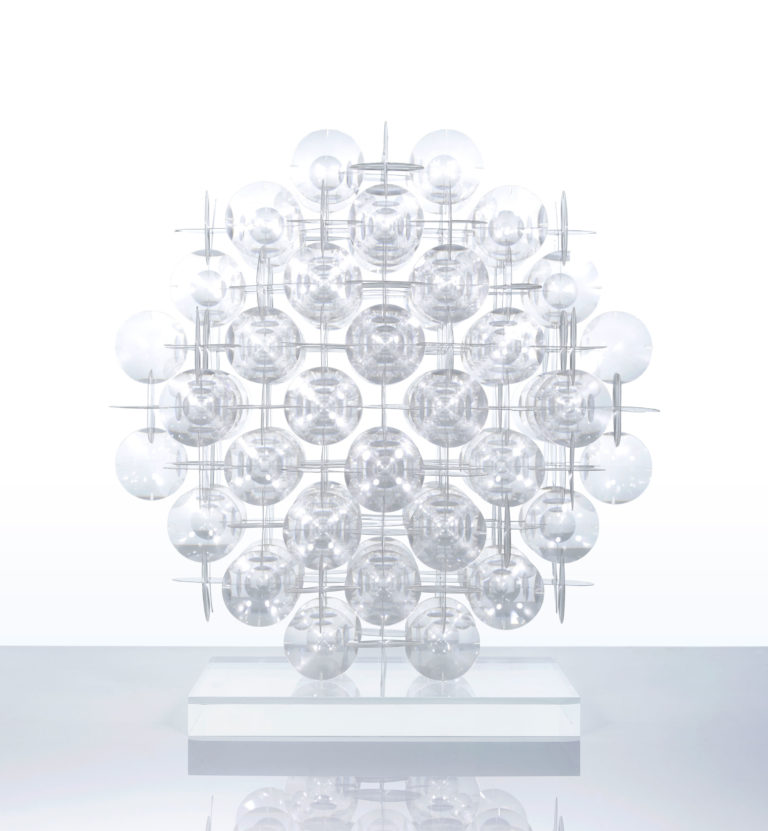

Despite technological sophistication, we can see that our built environment is not complex. In comparison to a tree, even the most elaborate human structure looks crude. This is because human architecture is disconnected and locked in a self-referential system (as introduced by Humberto Maturana into the theory of social systems). Simplistic and self-generative, it is incapable of communicating with highly complex systems like nature. For architecture, nature has only ever been a resource: a means of creating more of the same.

This is where art comes in. Understood it as a mode of thought, art has a complexity that architecture, as a mostly practical discipline, does not. Art opens perception. As a complex system, it involves a boundless field of interests. Art is constantly learning and updating in interaction with other systems. Because of this, its lessons for architecture are immense.In our fragmented world, where architecture needs to constantly react to changing social and economic conditions, and to apply nature as a working principle, architecture must now look to art. As a complex system, art can be the main point of connection between architecture and nature, allowing the creation of sustainable built environments in real communication with the natural world.

The Serpentine Pavilion Programme shows the success that can be gained from looking to art. With an artist’s approach, Junya Ishigami’s 2019 Pavilion embodied an architecture in complete symbiosis with the complexity of nature. In 2018, Frida Escobedo’s Pavilion demonstrated the power of architecture to illuminate social and political systems once allowed the freedom of art. This is the kind of architecture demanded by our contemporary world.

Guiding our conversation, these examples highlight the power of art in lending depth and complexity to our built environments. Led by art, architecture can transform knowledge, making nature our technology, and ensuring the future wellbeing of all.Key Questions

1. How can architecture become more liberated from its social functions?

2. How do we create architecture with both functional and artistic intent?

3. How and where do artists fit into urbanism/design processes?

4. How can art act as a connector between human design and organic life?

5. Will designing built environments with nature as a starting point help to break down some of these constraints within architecture?Panellists

Stefano Boeri (Architect and Urban Planner)

Torkwase Dyson (Artist)

Frida Escobedo (Architect)

Junya Ishigami (Architect)

Sumayya Vally (Architect, Counterspace)

Keynote Speaker

Hans Ulrich Obrist (Artistic Director, Serpentine Galleries)

Co-moderator

Mikolaj Sekutowicz (CEO and Curator, Therme Art)