UIデザイナーの深津貴之( @fladdict )による五輪エンブレムの解説テキスト『よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?』がyahooに掲載されています

UIデザイナーの深津貴之( @fladdict )による五輪エンブレムの解説テキスト『よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?』がyahooに掲載されています。

UIデザイナーの深津貴之( @fladdict )による五輪エンブレムの解説テキスト『よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?』がyahooに掲載されています

UIデザイナーの深津貴之( @fladdict )による五輪エンブレムの解説テキスト『よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?』がyahooに掲載されています。

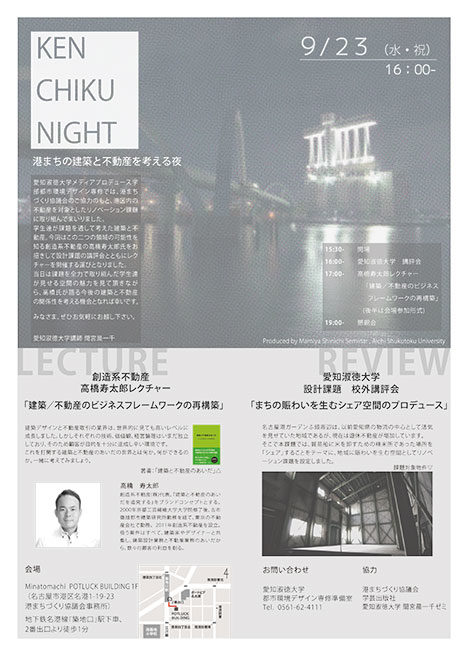

創造系不動産・高橋寿太郎のレクチャー「建築/不動産のビジネスフレームワークの再構築」が名古屋で開催されます。開催日は、2015年9月23日。会場は、Minatomachi POTLUCK BUILDING 1F。愛知淑徳大学の設計課題の公開講評会との二本立てで行われます。

創造系不動産

高橋寿太郎レクチャー「建築/不動産のビジネスフレームワークの再構築」

建築デザインと不動産取引の業界は、世界的に見ても高いレベルに成長しまし た。しかしそれぞれの技術、価値観、経営論理はいまだ独立しており、そのた め顧客が目的を十分に達成し辛い環境です。

これを打開する建築と不動産のあいだの世界とは何か。何ができるのか。一緒に 考えてみましょう。高橋 寿太郎

創造系不動産(株)代表。『建築と不動産のあいだを追究する』をブランドコンセプトとする。2000年京都工芸繊維大学大学院修了後、古市徹雄都市建築研究所 勤務を経て、東京の不動産会社で勤務。 2011年創造系不動産を設立。扱う案件 はすべて、建築家やデザイナーと共働し、建築設計業務と不動産業務のあいだから、数々の顧客の利益を創る。

青木淳と音楽家・林正樹の対談「究極の響きを知ってる?」がcinra.netに掲載されています

青木淳と音楽家・林正樹の対談「究極の響きを知ってる?」がcinra.netに掲載されています。

藤村龍至に新国立競技場について聞いているインタビュー「なぜ実務家たちは、ザハ・ハディドを支持するのか」がhuffingtonpost.jpに掲載されています

藤村龍至に新国立競技場について聞いているインタビュー「なぜ実務家たちは、ザハ・ハディドを支持するのか」がhuffingtonpost.jpに掲載されています。建築・建設業界の仕事の進め方や、仕組みを一般にも分かりやすく説明するような内容となっています。

アーティストの鈴木康広によるエッセイ『イノヴェイションのありかは、 「もうひとりの自分」が教えてくれる』がwired.jpに掲載されています

アーティストの鈴木康広によるエッセイ『イノヴェイションのありかは、 「もうひとりの自分」が教えてくれる』がwired.jpに掲載されています。

伊東豊雄による、北海道の、既存倉庫を改修したLIXILのワークショップスタジオ「スタジオ メム」の写真などがLIXILのサイトに掲載されています

伊東豊雄が設計した、北海道の、既存倉庫を改修したLIXILのワークショップスタジオ「スタジオ メム」の写真などがLIXILのサイトに掲載されています。構造は、佐々木睦朗。

「スタジオ メム」は、築40年以上経過した牧草保管用倉庫を、倉庫として使われていた当時の雰囲気そのままに、ワークショップ利用を考慮のうえ、伊東事務所の設計・監理のもと改修し生まれ変わった施設です。建物の主構造は、40年以上前の柱梁に補強を施し再利用しています。外装材、内装材にはガルバリウム鋼板を二重に使用し、その間に断熱材を挟むことで、見た目はそのままに熱環境を改善しています。また施設内に大きな暖炉、キッチンカウンターなどの大勢で囲って使用する場を新たに設けることで、ディスカッションやワークショップをするのに最適な空間を提案します。

中山英之による、ベルギー・カステルレーのスタジオ増築計画の画像と概要がAGCのサイトに掲載されています

中山英之が計画を進めている、ベルギー・カステルレーのスタジオ増築計画の画像と概要がAGCのサイトに掲載されています。ピンク色のハイライト文字をクリックすると平面や画像を見ることができます。

ヘルツォーク&ド・ムーロンによる、スイス・バーゼルの、自身のアートコレクションやアーカイブのための収蔵庫+集合住宅の機能を持つ建物の写真などが、公式サイトのブログに掲載されています

ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計して建設が進められている、スイス・バーゼルの、自身のアートコレクションやアーカイブのための収蔵庫+集合住宅の機能を持つ建物の写真などが、公式サイトのブログに掲載されています。ヘルツォークのサイトのプロジェクトページに概要テキストが掲載されています。

スタジオ・ミルによる、シンガポールの、市庁舎を改修した、国立美術館の写真がdezeenに掲載されています

フランスを拠点とする、スタジオ・ミル(Studio Milou)が設計を手掛けた、シンガポールの、市庁舎を改修した、国立美術館の写真が19枚、dezeenに掲載されています。施工は、竹中工務店・シンガポール パイリング アンド シビル エンジニアリング共同企業体。(詳細はこちらに。)

須磨一清 / SUMAのサイトに、徳島県神山町の、築百年の牛小屋の中に鉄骨の構造体を組み込んだオフィス「KOYA」の写真が掲載されています

須磨一清 / SUMAのウェブサイトに、徳島県神山町の、築百年の牛小屋の中に鉄骨の構造体を組み込んだオフィス「KOYA」の写真が11枚掲載されています。

東京に本社を持つIT企業が、スタッフの効率とリフレッシュを図るために、徳島県神山町に建設したサテライトオフィス。

のどかな山岳地帯に位置しながらも、気密性、空調、そしてデジタルインフラが、本社オフィス同様に整備されており、里山の原風物に囲まれつつも、都心と同じスペックで仕事ができる場所である。

築100年ほど経つ苔むし侘びた牛小屋はそのままに、オフィスは内部に間借りする形で建っている。鉄骨の構造体は牛小屋に触れてはいないが、大規模災害時には倒壊を防ぐ要石となるよう、牛小屋全体を支えられる強度をもつよう設計されている。

渡辺菊眞+D環境造形システム研究所による、奈良県生駒郡の住宅「宙地の間」の写真がdesignboomに掲載されています

渡辺菊眞+D環境造形システム研究所が設計した。、奈良県生駒郡の住宅「宙地の間」の写真が18枚、designboomに掲載されています。建物内に日時計としての機能を持つ装置が組み込まれていたり、パッシブシステムを取り入れているとの事。構造設計は、高橋俊也構造建築研究所。こちらのページには、設計のプロセスなどが掲載されています。

アーチ・スタジオによる、中国・北京の、清王朝時代からの建物を改修したティーハウスの写真がdezeenに掲載されています

中国の設計事務所アーチ・スタジオ(Arch Studio)が設計した、中国・北京の、清王朝時代(1644年~1912年)からの建物を改修したティーハウスの写真が29枚、dezeenに掲載されています。

佐藤卓へのインタビュー『「アート」になったら「デザイン」はおしまいだ』が日経ビジネスONLINEに掲載されています

佐藤卓へのインタビュー『「アート」になったら「デザイン」はおしまいだ』が日経ビジネスONLINEに掲載されています。こちらのインタビューは連載の2回目で、一回目の『目立たせようと思ったら「下手なデザイン」をすればいいんです』はこちら。

高松市が屋島山上拠点施設設計プロポーザルの特設サイトを公開しています

高松市が屋島山上拠点施設設計プロポーザルの特設サイトを公開しています。参加のハードルは低めです(一級建築士がメンバーに居ればよいようです。※詳細はリンク先の募集要項で確認してください。)

オンデザイン+中川エリカ建築設計事務所による、東京・五反田のコーポラティブハウス「コーポラティブガーデン」の写真がjapan-architects.comに掲載されています

オンデザイン+中川エリカ建築設計事務所が設計した、東京・五反田のコーポラティブハウス「コーポラティブガーデン」の写真が33枚、japan-architects.comに掲載されています。こちらのプロジェクトの模型も非常に作り込んであり、注目です。

SDレビュー2015の入選作品の画像などが公式サイトに掲載されています

SDレビュー2015の入選作品の画像などが公式サイトに掲載されています。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中