長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートステンシル塗装で「16」の文字が記されている。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートステンシル塗装で「16」の文字が記されている。 photo©architecturephoto

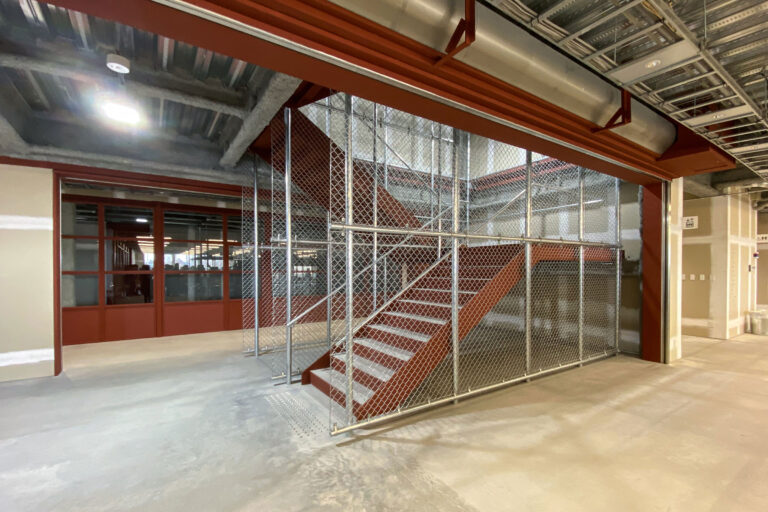

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート二階への階段。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート二階への階段。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートロッカーが並ぶ。これも移動できるのだそう。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートロッカーが並ぶ。これも移動できるのだそう。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートします。

以下、architecturephotoによるレポートです

武蔵野美術大学に、長坂常 / スキーマ建築計画による新築校舎が完成した。プロジェクト名称は「武蔵野美術大学 16号館」。大学の工芸工業デザイン学科インテリアデザインコース、映像学科大学院の一部が4月から使用する建物だという。建物規模は、地上3階建て、延床面積約3400㎡で、機能としては、学生の為のスタジオ、作業場に加え、木材・金属加工・デジタルの工房や教員の研究室なども含まれる。

また、この校舎は「再配置棟」と位置付けられており、キャンパス計画のために、一時仮校舎として使われるためローコストで作ることが前提とされた。設計依頼を受けたスキーマは、この予算の在り方を考えることからこのプロジェクトに向かい合う事になったと言う。そのような条件を元に検討され、骨格に関しては「プレハブメーカーと一緒につくる校舎」の方向性が決まったのだそう。

建物全体を貫く、長坂によるコンセプトは「自走する建築、学生がつくる校舎」。具体的に言えば、竣工時が完成ではない建築。この建物を使う学生たちが、彼らの発想によって自身でカスタムをし続け、時を経るごとに完成していく建築が構想された。長坂はそのコンセプトを、この大学の学生たちの自分の作業机をそれぞれ自由にDIYで作っている風景にインスピレーションを受けたのだそう。長坂は、またこうも言う。「(外向けの)“顔のある建築”は、ここには必要ないのではないか? 実際に学生が自由に使い倒せる“顔のない建築”がふさわしいと思う。」

本建築では、長坂が「京都芸大移転計画のプロポーザル」で考案し、「HAY TOKYO」「東京都現代美術館改修計画」などで実現してきた、アクティビティを増大させるインターフェースという概念も導入されている。空間全体を通して印象的なプラスターボード素地の仕上げは、それ自体を目的としたものではなく、コンセプトである「自走する建築、学生がつくる校舎」に基づき選択されたもの。この長坂の試みと完成した空間をレポートしたいと思う。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートステンシル塗装で「16」の文字が記されている。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート外壁に使われているサイディングも素地にクリア塗装したもの。素地であることは本建築のテーマでもある。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートエントランスのピロティ。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート素地部分のサインは、スタンプもしくはステンシル。 photo©architecturephoto

建物の外観は、非常にシンプルな印象。外壁には、窯業系サイディングがクリア塗装されたものが使用されている。本建築に使われる素材が、仕上げる前の素地であることは「自走する建築、学生がつくる校舎」というコンセプトを実現する為に重要なものだったことが伺える。エントランスピロティのサインはスタンプでつけられたもの。学生達が自由に壁面を塗装したりカスタムすることを想定しているため、塗装後に同じようにサインを自分たちでつけられるように、スタンプの仕組みが考案されたそうだ(建物のサインはデザイナーの長嶋りかこが手掛けた。長坂によるサインコンセプトを元に、長嶋は文字のあり方でそのコンセプトを補強したのだという)。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

内覧会が行われた当日には、実際に建物を使用する学生たちに向け、コンセプト説明とオリエンテーションが行われていた。建築設計を手掛けた長坂常とサインを手掛けた長嶋りかこによるレクチャーが、建物を入ってすぐのエントランスホールで行われた。このレクチャー自体、学生たちは床に座り、その場にあったものを組み合わせたラフな感じ行われていて、既にこの建物が自由に使われている一端を目の当たりにしているようだった。

長坂からは先に紹介した本建築のコンセプトが語られ、長嶋からは、外壁ステンシル塗装を理想的に行うための苦労や工夫の側面が説明されていた。学生の横でこのレクチャーを拝聴していたのだが、これは単なる建築家・デザイナーによるレクチャーを越えて、この建物を使い倒すための考え方や方法論を伝えるチュートリアルのようであったようにも思う。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート木材工房。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート内部壁は基本的にプラスターボードにパテ塗。 photo©architecturephoto

建物の内部壁は、基本的にプラスターボードにパテ塗の段階で止められている。また建具に関しては防錆塗装のままのエンジ色が印象的である。本来ならばこの上に仕上げを施すのであるが、その一歩手前で止めることによって、その先を学生に委ねているのである。プラスターボードパテ塗は、現在ファッション店舗の分野で多く見られるようになり、それ自体が現代建築の記号のような意味を持ち得ている状況があるが、本建築では、本来的な下地、素地という意味でこのデザインが選択されている。しかし、その仕上がった様子は、その目地の位置や建具寸法との関係も考慮され、非常に美しさを感じたのも正直な所だった。筆者には「この美意識を越えてカスタムしてみなさい」と学生に向けて長坂が伝えているようにも感じられた。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートキャスター付きのテーブル。作業場に設置されている。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートハンドリフターで移動可能な棚。これも制作工程で素地段階のものを入手しクリア塗装されている。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートリールコンセントは天井に設置されていて移動可能。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート単管を固定する穴があけられたレールが天井に配備されている。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート様々な工具類も常備されているようだった。 photo©architecturephoto

「自走する建築、学生がつくる校舎」を実現するためのインターフェースという概念。この「武蔵野美術大学 16号館」では、具体的に「様々な家具が実際に動かくすことができる」「照明やコンセントを自由に動かすことができる」「単管パイプを自由に配置し、間仕切りを作ることができる」というような仕組みで実現されている。

長坂と実際に対話する中で筆者が感じたのは、実際の素材や仕様を決める設計と同時に、どこまでの自由度を学生に提供するかという使われ方の仕組み・ルールを同時に構想していたということであった。設計者であれば誰しもが感じたことがあると思うが「自由に使ってください」と言ったからといってユーザーは自由に使うことはできないのである(もちろん例外はありますが)。その為には、型やルールを設定し、ユーザーに切っ掛けを与えることが重要になるのであるが、本建築ではその側面が建築行為と高いレベルで一体化するようにデザインされていることも特徴だと感じた。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートプラスターボードに記されたサイン。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート建具に記されたサイン。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートスタンプ板。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートスタンプ板。 photo©architecturephoto

長嶋りかこが手掛けた、建築のサイン。下地として設計されている壁面や建具に関しては、スタンプの形で記されており、そのスタンプ板も設備として提供される。今後学生たちが、壁面を塗り替えた際にも、このスタンプ板を使用すれば、同じサインが再現できる仕組みになっている。このように、この建築の運用方針に合わせてサインも考案されているのも印象的だった。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート二階への階段。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート二階への階段。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート2階のスタジオ。ここに学生自身がワークショップで制作したデスクが並ぶのだそう。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート単管でスタジオと仕切られた、研究室。ワークショップで学生が製作する棚や間仕切りパネルが設置される。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートロッカーが並ぶ。これも移動できるのだそう。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートステンシルで番号が記されている。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート柱の被覆部分には、合板がベルトで巻き付けてある。スキーマらしいデザイン。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

二階部分は、スタジオとして使用されるそう。そこで使われるデスク類は、内装の施工にも関わったTANKによるDIYワークショップで制作されるのだそう。難易度がある部分においてはプロが関わることも重要であるし、自分で使うものを自分で作るというプロセスが、この場への愛着につながるということもあるように思えた。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート三階への階段。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート階段室。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート三階廊下。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート3階エレベーターホール。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート3階映像演習室。 photo©architecturephoto

学生たちと共に建築内を見て回り長坂や担当した會田とも色々な対話を行ったが、個人的に印象的だったのは「この建築をどのようにして伝えていくのか?」という視点だった。長坂は自身の最近のプロジェクトを「顔のない建築」とも表現する。その空間で行われるアクティビティを最大化することに注力した建築であり、結果として明確な写真を撮るべきポイントを持たない建築の為、それに合わせて発表方法が模索されているようだった。本建築では、今後、実際に使われて変化していく様子を定点観測的に記録しアーカイブしていくヴィジョンもあるそうだ。

以下の写真はクリックで拡大します

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートトイレでは防水のプラスターボードを使用。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポートコントロールパネルが整然と並ぶ。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート外部扉。 photo©architecturephoto

長坂常 / スキーマ建築計画が完成させた、“自走する建築、学生がつくる校舎”をコンセプトとする「武蔵野美術大学 16号館」をレポート資材置き場。 photo©architecturephoto

最初にも取り上げた、長坂の「(外向けの)“顔のある建築”は、ここには必要ないのではないか? 実際に学生が自由に使い倒せる“顔のない建築”がふさわしいと思う。」という言葉。これは長坂が、如何に真摯にこのプロジェクトに必要なものを探求し取り組んだかを表していると言える。

と同時に、実際にこの空間に身を置いてみると、使われた素材は簡素なものであるかもしれないが、様々な部分にまで、長坂の美意識が通底しており、プラスターボードのパテ塗部分は、まるでマーク・ロスコの絵画のようにも見えてしまう事が興味深かった。そこが塗りたくられてしまうのにも関わらず、美しく仕上げること。それは、建築デザインの世界の先輩として、学生たちにここまでやるのがプロフェッショナルなのだと暗に伝えているようにも思えた。

「ここを上書きするのを学生は躊躇しませんか?」と問うと、長坂は「こういう場所では事故が起きるんですよ!」と笑う。よくよく聞いてみると、不意にぶつかって壁が壊れたり、作業中にペンキが飛んでしまうような、簡単な事故が起きることで、だんだん使い手と建物の距離感が縮まっていき、カスタムが促進されると考えているようだった。

建築家は一般的には完成されたものを施主に大切にされることを願うのが当然だと思う。しかし、この建築では「壁が壊れること」すらもポジティブに捉えられている。そしてそれが、この建物にとって重要なことだと捉えられている。美術学生が自身の作品制作に没頭する空間と考えた時にこれは、最適な考え方だと思えた。そして、それが実際に形になった事にも本当に驚かされる。最後になるが、この建築の実現には、クライアントである武蔵野美術大学の寛容な姿勢が寄与していることも付け加えておきたい。

この建築が、今後どのように使い倒されていくのか、アーキテクチャーフォトでも注目して続報していきたいと思う。

■建築概要

名称:武蔵野美術大学 16号館

所在地:東京都小平市小川町1-736

構造:鉄骨造 地上3階建

建築面積:1143㎡

延床面積:3429㎡