SHARE 中村竜治による、資生堂ギャラリーでのインスタレーション「関係」。資生堂の収蔵品から三輪美津子と内藤礼の作品を選び、既存のギャラリー壁に“擬態”する壁を設計し展示することで、鑑賞者に様々な想像や見立てを促す

- 日程

- 2021年6月5日(土)–8月29日(日)

中村竜治による、資生堂ギャラリーでのインスタレーション「関係」。資生堂の収蔵品から三輪美津子と内藤礼の作品を選び、既存のギャラリー壁に“擬態”する壁を設計し展示することで、鑑賞者に様々な想像や見立てを促す作品となっています。中村の作品も出展されている「資生堂 第八次椿会 このあたらしい世界 『触発』」の会期は、2021年6月5日〜8月29日(休館:月曜、8/16〜23)。展覧会の公式ページはこちら。

資生堂ギャラリーでのグループ展「第八次椿会 この新しい世界」でのインスタレーション。

「椿会」は1947年から始まり、複数のアーティストが選ばれ、同じメンバーで数年にわたりグループ展を行うというもので、資生堂はその展示作品を収蔵し続けている(銀座に資生堂ギャラリー、静岡県掛川に資生堂アートハウスを擁する)。

1年目のテーマは「触発」である。今回は特に、メンバーが過去の椿会の収蔵作品から「あたらしい世界」を触発される作品を選び取り、それに対する応えを自身の作品や方法で提示し、収蔵作品に新たな視点を加えつつ未来へとつなげるという今までの椿会にはない試みがなされている。

私は、膨大な量の収蔵作品の中で「関係」が意識されるような作家や作品に興味を持ち、三輪美津子の女性の顔を描いた連作「EBBA-No.9」、「EBBA-No.4」、「四つ目の池I〜IV」と内藤礼の木彫りの「ひと」を選んだ。

普段物自体に焦点を当て過ぎてしまいがちだが、少し焦点をずらし、物と物との間の関係に注目することで、新しい思考ができるようになるのではないか、と二人の作品は教えてくれていると思う。三輪美津子の作品、内藤礼の作品、壁の3つは、それぞれ自立していて無関係なもののようにあるが、訪れた人がそれらの間に様々な関係を見出すことで、自分なりの風景や感覚が立ち上がるような展示になれば、二人の作品の魅力が伝えられるのではないかと考えた。

以下の写真はクリックで拡大します

メイキング写真

以下の写真はクリックで拡大します

以下、建築家によるテキストです。

椿会、グループ展、触発

資生堂ギャラリーでのグループ展「第八次椿会 この新しい世界」でのインスタレーション。

「椿会」は1947年から始まり、複数のアーティストが選ばれ、同じメンバーで数年にわたりグループ展を行うというもので、資生堂はその展示作品を収蔵し続けている(銀座に資生堂ギャラリー、静岡県掛川に資生堂アートハウスを擁する)。

第八次のメンバーは、杉戸洋、中村竜治、Nerhol、ミヤギフトシ、宮永愛子、目[mé]の6組である。

現代作家の特徴とも言えるが、ジャンルを横断する表現や活動を行い、絵画や彫刻といったような今までの分類が困難な作家が多いのが今回の人選の特徴かもしれない。このメンバーで3年にわたり、コロナ後の「あたらしい世界」を意識しながら展示を行っていく。

1年目のテーマは「触発」である。今回は特に、メンバーが過去の椿会の収蔵作品から「あたらしい世界」を触発される作品を選び取り、それに対する応えを自身の作品や方法で提示し、収蔵作品に新たな視点を加えつつ未来へとつなげるという今までの椿会にはない試みがなされている。

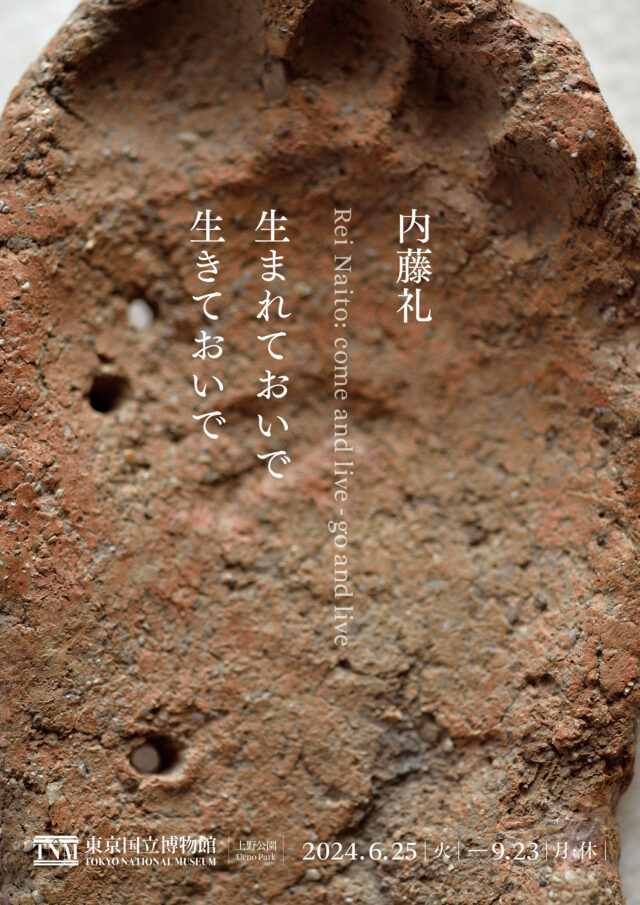

私は、膨大な量の収蔵作品の中で「関係」が意識されるような作家や作品に興味を持ち、三輪美津子の女性の顔を描いた連作「EBBA-No.9」、「EBBA-No.4」、「四つ目の池I〜IV」と内藤礼の木彫りの「ひと」を選んだ。

三輪美津子は、同じ顔や家具を同じ描き方でトリミングを少しずつ変えながら何度も描くという作品を制作している。油絵なのに写真のように編集的であり、複数あることを前提に描き、その関係の効果(少しずつ感じ方が異なる)を自身が観察しているような不思議な作品である。内藤礼は、これまでに小さな木彫りの人を何体も制作している。展示するにはあまりに小さく、素材も弱く頼りないが、その小ささや弱さが置かれる場所の大きさや硬さを意識させ、空間との関係の中で力を放つ作品である。収蔵作品に加え自身の作品も制作し展示しなければならないが、できれば、自身の作品はつくらずに、収蔵作品の面白さを伝えられないかと思った。また、普段空間をつくる仕事をしているので、空間の中でお互いに関係が生まれるような展示を考えた。

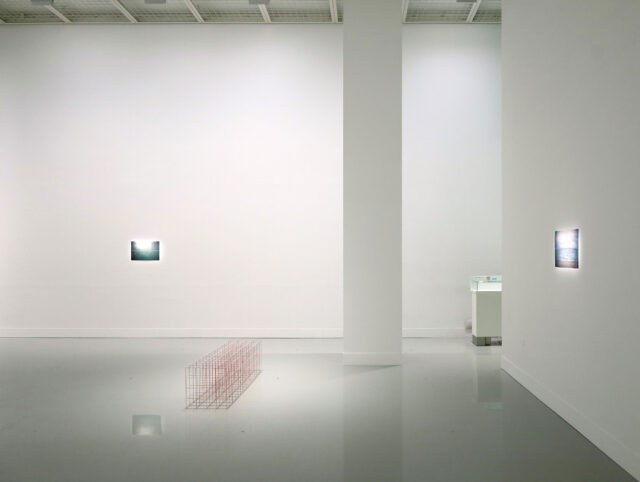

まず、三輪美津子の作品群を受付横の大きな壁面に展示し、その作品の前に受付からギャラリー1への長いアプローチを作るように、人の目の高さぐらいの「壁」を作品から2.4mほど離して立てた。そして、その壁の上に内藤礼の木彫りの「ひと」を置いている。壁は新しく付け加えたものというよりは、以前からそこにあったかのようにギャラリーの壁と同じ設えとし、ギャラリーの壁に擬態させた。受付を過ぎ、ギャラリー1の展示がかすかに覗けるくらいの低い壁で仕切られた廊下の様な場所を三輪美津子と内藤礼の作品を見ながら歩いていき、突き当たりを曲がるとギャラリー1へ進めるようになっている。

そして、ギャラリー1から振り返ってその低い壁の方を見ると、三輪美津子の女性の顔の作品群が壁によって再度トリミングされ、鑑賞者との間に新たな作品が生まれるようになっている。また、壁は、内藤礼の小さな木彫りの「ひと」にとっての大き過ぎる展示台でもあるが、例えば、人が歩く長い岬に見えたりと、鑑賞者に様々な想像や見立てを促す。さらに、壁越しにスケール感の異なる2つの作品を同時に見ることもでき、そこにもある関係を見出したくなるようになっている。

普段物自体に焦点を当て過ぎてしまいがちだが、少し焦点をずらし、物と物との間の関係に注目することで、新しい思考ができるようになるのではないか、と二人の作品は教えてくれていると思う。三輪美津子の作品、内藤礼の作品、壁の3つは、それぞれ自立していて無関係なもののようにあるが、訪れた人がそれらの間に様々な関係を見出すことで、自分なりの風景や感覚が立ち上がるような展示になれば、二人の作品の魅力が伝えられるのではないかと考えた。

今回、「触発」がテーマだったせいなのか、あるいは、今回のメンバーがもつ特性なのか、一定の距離を保ちつつもお互いの展示同士の間にかすかな触発や関係の連鎖が生まれ、影響を及ぼし合いながら展示全体が出来上がっている。例えば、ギャラリー2にある壁は、私の壁を見て、杉戸洋が付け加えたものであったり、その壁の面裏を利用し目[mé]がパフォーマンス的な展示を行ったり、石というモチーフが数多く登場したり、お互いの展示物の高さが意識されていたりする。

その波紋のように影響し合う複雑な関係も他のグループ展にはあまり見られない椿会ならでは見所になっていると思う。是非会場に足を運んでもらいたい。

■建築概要

名称:関係

用途:インスタレーション

会場:東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階 資生堂ギャラリー

展覧会名:資生堂 第八次椿会 このあたらしい世界 「触発」

会期:2021年6月5日〜8月29日(休館:月曜、8/16〜23)

主催:資生堂

メンバー:杉戸洋、中村竜治、Nerhol、ミヤギフトシ、宮永愛子、目[mé]

セレクト作品:三輪美津子「EBBA-No.9」、「EBBA-No.4」、「四つ目の池I〜IV」、内藤礼「ひと」

他のメンバーのセレクト作家:赤瀬川原平、青木野枝、畠山直哉

壁寸法:高さ1550mm、長さ8140mm、厚さ300mm

壁素材:木材、合板、パテ、塗料等

施工:東京スタデオ

完成:2021年5月28日

撮影:中村竜治

| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) |

|---|---|---|

| 内装・造作家具 | 壁素材 | 木材、合板、パテ、塗料等 |

※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから

※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません