SHARE 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」、vol.02 BHIS アサノコウタ インタビュー「変わっていく状況の中で変わらないもの」

※これはarchitecturephoto.net 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」の関連記事です。

アサノコウタさん

vol.02 BHIS アサノコウタ インタビュー「変わっていく状況の中で変わらないもの」

今回登場してもらうのは、BHIS(ビューティー・ハッピー・アイランド・スタジオ)のアサノコウタさん。彼は神奈川にある大学院を卒業した後、地元福島で活動している若い建築家である。これからの縮小時代を見据えて地方に可能性を見出し、地元に戻って活動を始めたのだが、震災によって奇しくもそれまで想い描いてものとはまったく違う状況に置かれてしまうことになった。しかしそんな中、ことさらに悲観するのではなく、目の前のことにしっかりと向き合って活動を続ける彼の姿からは、今の状況を受け入れながらもこれまで培ってきた考え方を保ち、変わらない部分を大切にしているたくましさを感じた。さらには震災以降さまざまな活動に参加することで、そのつど自分の立ち位置を探りながらより広い視野を獲得していっているようにも思える。未だ問題が山積みの中で、福島にとどまって活動を続ける彼が今何を考えているのかをきいた。

まずは福島に戻ってくるまでの経緯を教えてください。

福島に戻ってきたのは2009年の10月です。修士設計をアトリエ・天工人の山下保博さんに見てもらっていたのですが、大学院を卒業した後に、半年ほどアトリエ・天工人で修士設計に関連した古民家を移築するというプロジェクトのお手伝いをしてから福島に戻りました。

どうして福島に戻ろうと思ったのですか?

学生時代に古民家の移築というのを研究して、それから山代悟さんのやっている「City Switch」にも参加をして、けっこう地方に足を運ぶことが多かったんですね。特に島根県は、福島の実家に戻るよりも行く回数が多かったぐらいで。またそのときに、大野秀敏さんの「シュリンキング・ニッポン」という本がちょうど出版されて、人口減少というものがこれから間違いなく起こっていくだろうと。そこで10、20年後の建築や都市というものを考えたときに、現状の東京よりも福島から考えていった方が、新しいモデルを考えることができるんじゃないかなと思ったんです。それと自然が豊かなところ、スローライフみたいな生活と古民家があるというのが、自分が設計活動をするときの環境としては、もっとも理想に近いなと考えていたんです。

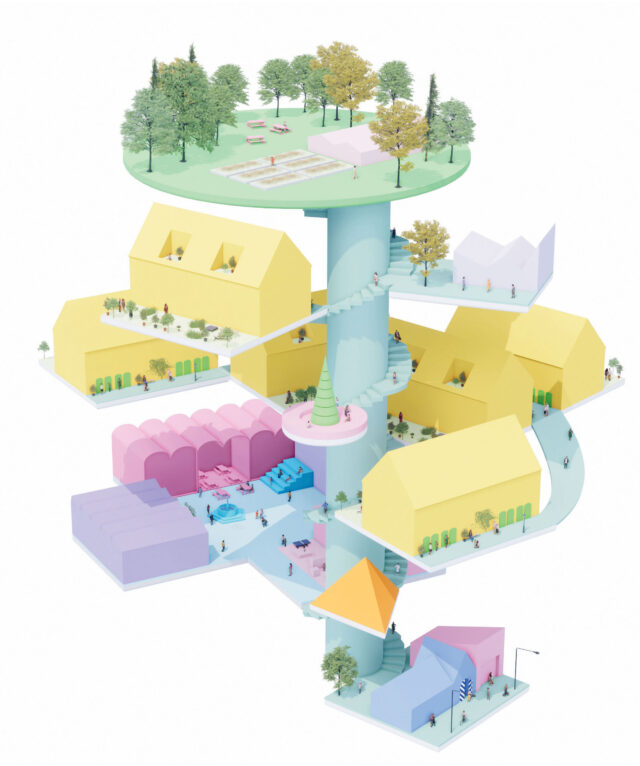

「環境の棚」

震災前の活動についてきかせてください。

ぼくが福島に帰って最初にやったことは、建築ではなくて、子どもの落書きをアートに変えるという活動でした。それはただのグラフィックデザインですが、絵を一枚飾るだけでも、空間や環境に影響を与えることはできるんだということをやってみました。ぼくは自分が問題を解決するときの答えが、絶対に建築物である必要性はないなと思ってるんです。ぼくは環境をつくりたいと思っていて、環境をつくるためには住宅をつくらなければいけないときもあるだろうけれども、実は住宅以外のものでも同じような環境が提供できればそれでいいだろうし、グラフィックだけでも環境は変えられるだろうというふうにも思っていました。

そしたらぼくがグラフィックの活動をしていることがテレビでとりあげられて、そのディレクターさんから古民家に住んでいるのでぜひ見に来てほしいと言われ、次の建築的な提案につながっていきました。それでやった提案というのが「環境の棚」という古民家の改修の提案です。大きな古民家に三世代が住んでいて、クライアントさんからご夫婦だけの生活の場をつくって欲しいという依頼がありました。それに対してぼくは、ただ単にリフォームをするのではなくて、住環境の質を変えるような空間構成を提供したいなと思いました。「環境の棚」というのは、格子状の家型のボリュームを古民家の中に入れ子状に挿入するという提案です。入れ子状の構成にすることで空気層をつくり、断熱性能をあげるとともに、大きいボリュームを格子状に細分化することで、その小さな格子の一マスずつであれば、ホームセンターで売っている規格でクライアントさん自身が納めることができるようにしました。ぼくは躯体だけを設計したことで、環境を提供することができたと思っていて、実際の住空間を設計しなくても、きっかけとなるようなものだけをクライアントさんに提供できたのかなと考えています。それで、実際格子の状態で仕上げや断熱材はクライアントさん自身が取りかえられることができて、季節や時間軸に合わせて手を加えられるということは、いかようにも新陳代謝をくり返していける、身の丈に合ったメタボリズムの提案になっていると考えています。

「コドモノエ」

「こどもの隠れ家」

「コドモノエガクマチ」

「コドモノエガクマチ」

地震が起こったときのことについてきかせてください。

地震が起こったときにはぼくはちょうど福島駅前にいて、家もガス臭いから外に出なければいけなかったので、近所の教会兼幼稚園に避難をしました。水道とガスが止まっていただけだったので、とりあえずツイッターで情報を集めて、発信するような役割を果たさなければいけないと思ってずっとやり続けていました。しかしその当時「環境の棚」のクライアントさんに電話がつながらなかったんですよ。そのまま一夜が明けて、ガソリンがまったく手に入らなかったんですけど、往復分のガソリンだけはなんとかあったので、3月12日に「環境の棚」に足を運んだのですが、クライアントさんたちはみんな無事でした。そのときにうれしかったのは、クライアントさんが古民家の家の中でたぶん一番大丈夫だろうとふんだのが「環境の棚」の中だったことで、棚からモノも落ちなかったらしいんですよ。だからそのあとも安心してそこを選んで生活していますと言っていて。それが聞けて、死ぬ前になんか残さなきゃと思っていたので、「環境の棚」が無事だったことは本当にうれしかったです。

その後も、何かを残さなきゃという思いに強く駆られて、そのとき100円ショップで買ったワイヤーネットを1000本以上郡山の展覧会で使っていたんですが、ちょうど会場の上が避難所になっていたので、避難所の人たちに欲しい人は持っていってくださいと声掛けしました。でも何枚かは持っていってもらえたみたいなんですが、それをどうやって組んでいくとパーティションやハコにすることができるのかというルールを伝えてくれる人間がそばにいないと、みんなそれをどう使っていいかわからないというのがあって。そのとき感じたのは、材料は周りにいくらでもあるけどそれの全体の構成やルールを設定してあげる人間っていうのがすぐ近くにいなければ、DIYの建築家というのは成立しないんだなということでした。

それからぼくがやったのは、子どもたちの絵を集めて避難している子どもたちに少しでも笑ってもらおうとグラフィックアートをツイッターで配信し続ける「コドモノエ」という活動と、避難所で子どもたちと未来のまちをつくりましょうといって、段ボールを土台に身のまわりにある材料を使って未来のまちを子どもたちとつくる「コドモノエガクマチ」という活動でした。「コドモノエ」は、ツイッター上でなんでもいいから写真を送ってもらって、それをぼくの方でなにか希望が持てるようなグラフィックに変化させてツイッター上に公開して、他の人たちにも見て喜んでもらうっていうのをひたすら一週間ぐらい続けていました。そうすると今度は東京の子どもから応援の絵が送られてきて、またそれをぼくがグラフィックに変えて公開して、福島のお母さんたちがそれを見て喜んで子どもに見せたりというふうになっていきました。やっぱり自分でメディアを持てているということが震災直後は役立って、どこかから情報をもらってそれをぼくが変えてアートにして見てもらうことで、少しでもみんなのストレスを低減させることができました。そのときには物理的には何にも作ってないんですけど、心休まる瞬間、ちょっと笑顔になれるような瞬間をつくっていたかったんだろうなと思っています。

一方「コドモノエガクマチ」は、1m×1mの段ボールを持っていって、避難所にある色紙やチラシなど身の周りにあるものを使って、子どもたちに「未来のまちを作るから、作りたい建物を教えて。」といってみんなで一緒に作っていきました。そうすると何にもないまっさらな段ボールの上に、自分たちの住みたい家や行きたい施設などをたくさん作ってくれて、大きなもので3つ、「未来のまち」と「未来のうみ」、そして「未来のもり」というものを作りました。最初につくった「未来のまち」は震災から12日後です。そのときは原発の爆発のすぐ後ぐらいで、ワークショップをやってる最中にも、煙が出てるから報道の人たちは避難しますといっているような時期だったんですが、そういう状況で子どもたちが未来のまちに何を期待するのかがその模型から見えていました。最初に作った模型というのは、未来を思い描いて作るんじゃなくて震災の前によく家族で行った場所、公園や水族館など過去の思い出を取り戻したいという想いで未来のまちができあがっていました。逆にそのあとは、海の場合は津波に負けないように堤防を作ろうとか、自分たちの食べるものは自分たちで作るんだといって田んぼと畑を作ったり、震災が起こったときにすぐに情報が得られるように電波塔を建てたんだという子もいて、少し前向きな、震災に負けないという思いを込めたような模型を作ってくれていました。あと震災前にワークショップに協力してくれていた福島大学の学生や、地元の中学生もボランティアで避難所に来ていて、避難している子どもも幼稚園児から小学校高学年まで混じっていて、それぞれに合わせてやれる作業が分かれていって、いろんな世代がみんなでつくっていくという感じでしたね。

この活動をやったときにすごく感じたのは、子どもの方が空間や環境をつくる力に長けているなということでした。津波で大きな被害を受けた人たちがたくさん避難してきていたので、仕事も家もなくなってしまったというつらい状況でした。そんな中で避難所にいる同世代の子どもたちと新しい交友関係を築いて、元気に遊んでいたんですよね。だからぼくは子どもたちを対象にワークショップをやりにいったけど、できあがった模型によってどんな効果があるかっていうと、それを見た大人たちが元気づけられるという状況があったんですよ。それを経験して、震災のあとの未来を担うのは子どもだし、未来が不安なときに子どもに対しての不安も大人たちはすごく感じるから、子どもが元気でいることだけでも大人のストレスは解消されるだろうと感じました。

このワークショップをやったことで、有馬恵子さん(「Creative for Humanity」代表)に声をかけていただいて、「Creative for Humanity」を安部良さん(建築家/安部良アトリエ主宰)、金田充弘さん(構造家/東京藝術大学建築科准教授)と一緒に結成しました。東京と福島の建築家やデザイナーと呼ばれる人たちで、「クリエイターだからできることってなんだろう?」という話になったんです。それも建築ではなくて環境というところにつながってきます。たとえば、テーブルやイスがほしいといったときに、それらをただあげるのではなくて作れる環境、クリエイティブな活動が起こる場を提供することが、この震災においてはクリエイターがやるべきことなんじゃないかという意識が4人で共有されていました。避難所は子どもたちが遊ぶ場所としては成立していないような場所だったので、そこに「こどもの隠れ家」を設置することにしました。実はそれは安部さんと金田さんと研究室の学生さんが設計をしてくれているので、ぼくは設計には携わっていないんです。ぼくはそれじゃあぼくがなにをしたかというと、「こどもの隠れ家」は常設ではないので、それを持って毎週避難所に通ったんですね。それは東京にいたらできないことで、結局「こどもの隠れ家」というものがあっても、毎週その場に持っていって設置して、実際に場を整えるっていう人間がやっぱり必要で。そうゆう立ち位置で震災以降いろんな人から声をかけてもらえたと思っています。つくり手ではなくて、環境を整えるために他の方がつくってくれたものを使って環境をつくっていくという活動をするということが多かったです。

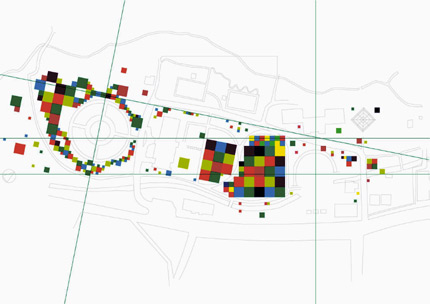

「福島大風呂敷」 配置図

「福島大風呂敷」

「福島大風呂敷」

次は昨年8月15日におこなわれた福島県の四季の里で行われたイベント「福島大風呂敷」について話をきかせてください。

震災前から福島市の有志の人たちが集まって音楽のイベントをやる「FOR座REST」というグループの活動に混ぜてもらっていたのですが、そのつながりから「プロジェクトFUKUSHIMA!」という新しい活動が立ち上がったことを教えてもらって、発足会にも参加させてもらいました。それは毎年福島でやっていたイベントなんですが、震災の直後は福島ではできないということになったんです。それで大友良英さんと木村真三先生という放射能学の博士で、8月15日に一万人を呼ぶフェスティバルを開催しようというときに、屋外のイベントで被曝をどうやって防いだらいいかという話になったんですよね。そのときに木村先生から芝生の上にブルーシートを一枚敷くだけでも放射能物質の拡散を防ぎ、外部被曝量を低減することができますというアドバイスを大友さんがうけて、じゃあそれをアートワークとしてできる人間がいないか、という話になったんですよ。そこで大友さんと中崎透さんという現代美術家さんがふたりで福島に来てぼくに初めて会ったときに、「なんて暇そうなやつが福島にいるんだ。こいつは使えるぞ。」と思ってもらえて。ぼくがまだ大風呂敷の構想は知らないときに、「福島でいつも大風呂敷を広げちゃってるアサノコウタです。」という自己紹介をしてしまって、そうしたらふたりとも「それをやりたいんだよ!」という話になって、ぼくも加わることになりました。

実際にやったイベントの内容というのは、「四季の里」という自然公園の中で、いろんな人が演奏したり、演奏を観にくるという環境に対して、6,000㎡分の風呂敷を敷き詰めるということをやりました。風呂敷は全国各地から募集をして、北は北海道、南は沖縄まで本当にたくさんの風呂敷が送られてきたんですね。それで6000㎡というすごく大きなものをつくらなければいけない。中崎さんは一般の人たちと何かを作り上げるっていうことにすごく秀でた方で、ぼくは自分自身の立ち位置を考えなきゃと思いました。じゃあ建築家と呼ばれる自分に何ができるんだというときに、ぼくは完成形を描くというよりも条件や、建築でいえば躯体・骨組みなど設定の部分でできることがあるんじゃないか考えました。「環境の棚」のときもそうだったんですが、大きいものであれば細分化して小さくしてあげれば人の手のスケールに落とし込めるっていうのは、ぼくがずっと建築を考えていくときにテーマにしていることでした。それで大風呂敷のときにも、一気に大きな大風呂敷をつくることはできないので、小風呂敷(2.5m×2.5m)、中風呂敷(5m×5m)、大風呂敷(10m×10m)と3つのモジュールを設定して、それに合わせて風呂敷をどんどん作っていきました。それと全体の配置計画みたいなものをぼくが担当させてもらいました。実際には風呂敷の数が足りなくて間引いたので、そのぶん芝生が露出するじゃないかという話もあるんですけど、風呂敷を作ったことで、もちろん外部被曝量を減らす効果もあるんですが、科学的なことがすべて正解ということではなくて、やっぱりぼくたちの中で拡散させないというメッセージやメタファーとしてそれが機能するだろうねという話になりました。

「屋内の大地」

「屋内の大地」

それでは、線量が高い中で子どもが安心して自然に触れられるような遊び場「屋内の大地」について聞かせてください。

まず言っておかなくてはならないのは、ぼく自身は内部の人間なんですよね。震災の前から福島にいて、震災があったことで、外の人と関わる機会は大きく増えてきました。そのとき自分に求められる立場というのは、福島県にいる人間として、元々持っている地縁やここにいるからこそできることでした。だからぼくはそれを念頭に活動していたんですけど、今までは他のひとの支援っていうのは頭になくて、内部でなんとかしなきゃという自己完結的ところもあったなと思っています。それが風呂敷のときには日本中から風呂敷が送られてきて、これは県外の人たちに協力してもらうことで、一緒になにかをつくっていくことができるなと学ぶことができたんですよ。そういうときに、「Creative for Humanity」でも、新潟県の越後妻有で林間学校のイベントの講師として呼ばれて、福島の子どもたちを招待するワークショップがあったんですよね。そのときに、福島のこどもたちが、自然と触れ合うことにすごく喜んでくれて。でも、わざわざバスで新潟まで行って自然に触れてよかったねという状況にすごく疑問を感じて。やっぱり日常的な状況ではないわけじゃないですか。それで、全国から放射能に汚染されていなくて、子どもが触っても問題ない落ち葉や土などを送ってもらうことで、子どもたちがもっと日常的に自然と触れ合う機会をつくることができるんじゃないかなと思ったんです。そしたらちょうどそのときに二本松のまちづくりNPOに参加している松本太さんという方から、空き店舗を使ってコミュニティスペースみたいなものを作らないかというお誘いをいただいたんですよ。福島県では震災のあとで、人が集まるスペースってどこだろうっていうと、やっぱり線量が低いところ、安全な場所なんですよね。だから、おしゃれなカフェみたいなコミュニティスペースをつくらなくても、触っても大丈夫な落ち葉や土が屋内にたくさんあれば、人が集まってきてくれるんじゃないかなと考えて、実行委員会を作って、「屋内の大地」プロジェクトを開始しました。12月から落ち葉を集めたら、福岡、屋久島、静岡、海外だとボストン、オランダなど、全国各地、海外からも応援の声が上がりました。実は最初は落ち葉プールみたいなものを作ってしまえばいいかなと考えていたんですが、みんなちゃんと選んで気持ちを込めて送ってくれるものが多かったんですよ。例えば静岡県であればお茶の実、屋久島の大きな葉っぱや、きれいなもみじを送ってくれるところもあったりして、これを全部ごちゃ混ぜにしちゃうのはもったいないって思いました。すごくきれいだったので、ちゃんと子どもたちもそれらがどこから送られてきたものか見せていきたいなと。それで70㎡ぐらいのフロアに対して、一気にそれを見せるためにモデュールを決めて、「大地の躯体」と呼んでいる半畳分の木枠を作って、その中にそれぞれの地域から送られてきたものを敷き詰めて、「屋内の大地」という環境を二本松市の空き店舗に提供するという活動になりました。それは1/21にオープンしました。

当たり前のことですが、最初東京から帰ってきたときにはこんなことになるとは思ってなかったわけじゃないですか?それが今このような状況になってしまったことで、どのような心境の変化がありましたか?

まず一番に言えるのは、ぼくは震災の前から事務所名も「うつくしまふくしま」というのをキーワードにBHISと名乗っていたし、「福島をつくります」「福島をデザインします」ということを震災前から言っていたんですが、だいぶハードルが上がってしまったなということです。元々東京などよりも人口減少の社会の中ではいい環境と呼べるんじゃないかと言っていた福島が、一番劣悪な環境になってしまったので、当初考えていたようなものはもうつくることができなくなってしまったと思うんですよね。ただぼくは、震災の前から福島にいたからこそ、今こうやって福島で活動できていると思います。それは震災前から培ってきた関係があるからというのもありますし、福島で震災を経験したというのもあります。震災前の活動があったからこそ今の活動ができているし、こういう活動ができていることはうれしいです。それはぼくにしかできないことだと思うので。

1年経っても放射線の問題というのは特に解決される気配はないし、今後数年で劇的に環境がよくなるということはありえないですよね。そういったときに、避難した方がいいという意見もいっぱいある中で、現在福島に留まっているのはどうしてですか?

ぼく自身、子どものいる家族であれば、避難できる人は避難した方がいいと思っています。ただぼくはなにかをつくりたくて、そのつくったものによって自分以外の人になにかを感じてもらいたいっていうのは震災前からあった欲求でした。ぼくは一番ひどいときに福島にいてしまったので、寿命や健康に対しての心配はもちろんありますけど、クリエイターという立場で考えると、自分が今の福島のこのコンテクストを扱って他の人たちに発信することができる人間なのであれば、それはやっていかなければいけないと思うし、やって届いたときにはやっぱりうれしいです。ある意味そういう達成感というのは大げさに言えば生きていてよかったっていう実感になるわけじゃないですか。まさか自分の一度きりの人生で、放射能に悩まされる人生なんてなかなか送れるものじゃないから、じゃあもうこの後放射能とか震災っていうものをひっくるめて人生を楽しんでやろうかなという思いにはなってます。

「福島大風呂敷」などは、もちろん批判もあるわけじゃないですか。それでも福島にとどまって活動していくというのはどうしても周りからの目にさらされざるをえない状況ですよね。すごくナイーブな状態で、何が正解かは誰も知らないわけで。

結局ぼくはここに残っている人たちの気持ちや状態は正確にはわからないわけじゃないですか。経済的に不安があるから外に出られないのか、あるいは論理的ではなく福島が好きで離れたくないと思っている方もいると思うんですよね。そうゆう人たちに対して、出るか出ないかという議論については、ぼくは専門家ではないので何も言及する必要はないだろうと思っています。だから避難所や仮設住宅に行って、不安がある世の中だからこそ社会情勢や政治や経済の話をするのではなくて、文化的な立ち回りで人々に何かを提供することというのは必要だと思えることができているんですね。実際、特に「福島大風呂敷」や「屋内の大地」の活動に関して言えば、福島に人を呼ぶための手助けであるとか、福島に残っている人を留めるための活動だという批判もあるんですよ。正直そういうときには悲しい気持ちにはなるんですけど、ぼく自身が福島の人たちに対して避難をしようとか、福島に来るか来ないかとかそうゆう議論をするのではなくて、なにか目に見えるかたちで活動をしたいなと思っています。例えば「屋内の大地」をやって、生後8カ月の赤ちゃんが来てくれて、銀杏の中に埋もれて笑っていたんですよね。それでお母さんが子どもに生まれて初めて落ち葉を触らせることができましたと言っていて、それは「屋内の大地」をやったからこそこの子は落ち葉に触ることができたわけで。ぼくは子どもが成長するときに自然のものに小さい頃から触れあうことができなければおかしいと思うので、その赤ちゃんとお母さんは喜んでくれているのであれば、ぼくはそれだけでこの活動をやった意味があると思っています。だから最近は逆にぼく自身はそこは揺らいではいけないんだなって思うようになってます。

外にいる人にとってはそういったところはどうしても見えにくい部分で、実際にそうゆうひとがいるということをイメージするのはなかなか難しいように思います。福島でそういった活動をすることに対して疑問視する人もいるわけで。

それについて言えば、例えば批判があったとしても、ぼくがこの活動をやったことで、ぼくとは違う考えを持った人が、反応してくれたわけじゃないですか。その情報を知ったということは、ぼくの活動が外に発信されているということだと思うんです。結局屋内でしか遊べない子どもがいて、「屋内の大地」を喜んでいるという子どもがメディアを通して反対する人もよいとするか悪いとするかは人それぞれですけど、多くの人に福島の現状を発信できているという事実だけを見つめるならば、それはこの活動を続けていいんだと思えるんですよね。どう感じてもらうかについてはあまり考えなくてもいいんじゃないかなと。ぼくはいるし、すぐ周りにそうゆう子どもたちがいるという環境なんだから、その中で何をつくりますかと言われればあれをつくるわけで、それを否定されたくないという思いはあります。

それでは今後の活動について聞かせてください。

まず一番にやらなければいけないなと思っているのは、震災から1年経って、それを節目に活動を終わる方もいれば縮小する方もいるわけですが、なによりも継続させなければいけないなと思っています。ぼくは「屋内の大地」を日常をつくりたいと思ってはじめました。日常というのは、いつもそこにあるものでなければならないので、1年経って終わりましたではなくて、これから何年間も「屋内の大地」という場所はあり続けなければいけないと思うんですよね。新しいものを起こすことよりも、ひとつのことを継続させることって難しいんだろうなというふうに感じているので。あとは、住宅を設計できる機会があるので、自分がずっとテーマに掲げていること、「建築よりも小さいもの」という考え方や、震災以降の今の福島のコンテクストを捉えた上での住宅をつくってみたいと思っています。それから震災から1年経って、震災の前の風景と今の風景は変わった部分もあるし変わらない部分もあると思うので、落ち着いた今だからこそ福島をアーカイブしていくような活動をゆっくり考えていきたいなと思っています。

これまで建築を通して得てきた経験が、現在どのように役に立っていると思いますか?

ぼくは学生のときに、アトリエ・天工人の山下保博さんに師事していました。山下さんから学ばしてもらったことというのは、自分でやるべきこと、やりたいことを企画するということです。基本的に建築というのは依頼を受けてそれをかたちにするというのがベースにありますが、自分でプロジェクトを起こしていくということを大学院のときにやらせてもらえたので、福島に単身で戻ったときに、自分で企画書をつくって、人を巻き込んで、プロジェクトを発足させるところまでやることができているなと感じています。学生は建築論しか学んでないわけじゃないですか。実務の経験は全く積んでないと思うんですけど、筋道を立てて、自分の考えていることと社会的状況や背景を含めてつくるべきものを論じれなきゃいけないわけじゃないですか。そういう論理的な思考みたいなものを、建築を通して学ぶことができたからこそ今建築やそれ以外のものをつくるときにも、自分の軸がブレないで活動ができているだろうなと思います。

現在の建築教育に対して何か思うところはありますか?

ぼくはSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)を出ているので、一般的な建築教育とは違う教育を受けたと思います。よかったと思っているのは、建築という規定があまりなくて、もう少しランドスケープデザインや環境デザイン、人によってはプログラミングやグラフィックデザインを学んだりと、いろんなものを自分で選択することができる教育だったので、それは今の活動にも役だっているし、建築以外のことも視野に含めることができているのはそういった教育があったからだなと思っています。

今自分のポートフォリオを見返してみると、今やっていることと同じコンセプトというのがいくつもあって、学生だからとか、実務を知っているかどうかとは関係ないところにコンセプトというものはあるんだなと感じています。学生のうちはどうがんばっても学生でしか学べないことがあって。たとえば学部2,3年生でも今いきなり独立したときに武器は何になるのか、他の人と違う部分はなんなのかというのを自己分析しながら学んでいくことが大切なのかなと思っています。そういったものが許容される教育であってほしいと思います。

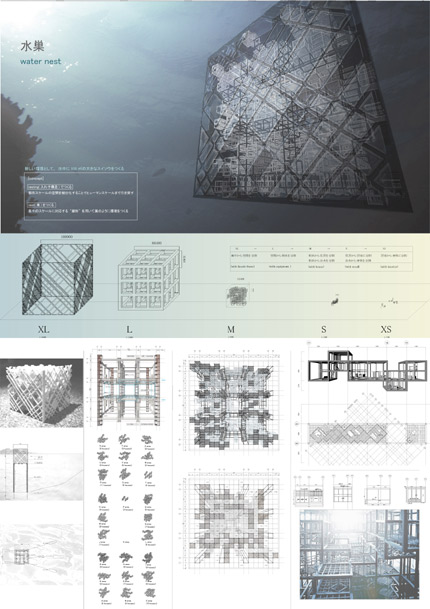

アサノさんの卒業制作「水巣」

卒業制作が今の自分にとってどんなものとなっていますか?

ぼくは卒業設計で、100mキューブで新しい環境をつくりますというのを提案しました。新しい環境というのは、人が今まで踏み込んだことのないところに生活環境をつくるというテーマで、実際水中に都市をつくるっていうことをやったんですね。100mキューブなんですけど、それを細分化させることで建具の設計までしていて、今ぼくがやっていることとまったく変わらないことでただスケールが大きいだけです。提案のスケールの大小に関わらず、コンセプトは一貫してつくることができるんだなと感じました。SFCでは最優秀賞を受賞することができて、仙台の卒業設計日本一決定戦でも最終選考までは残ったんですが、そのときに審査員長だった山本理顕さんに「楽しそうな提案じゃなかった」と言われて一瞬で切られました。そのときも今やっていることと一緒で、コンセプトを一貫してモノをつくるということと人のスケールに落とすということをテーマにその提案をつくっていたにも関わらず、実際に人がどのように行動するのか、どんな生活を営むのかという部分が全然思い描けてなかったんですね。それは逆に今福島で地域に根差した活動というのをやっていくと、すぐに確認できるところにエンドユーザーがいるので、自分が学生時代に足りていなかった部分を確認しながら作業できる今がすごく楽しいなと思います。

アサノコウタ(あさのこうた)

BHIS(ビューティーハッピーアイランドスタジオ)主宰/建築家/デザイナー。1983年福島県生まれ。2009年、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程卒業。同年より福島市で「うつくしま、ふくしま」をモットーに地域環境デザインを試みる建築以下の設計事務所「BHIS」を主宰する。建築設計の領域に留まらず、グラフィックデザインから、プロダクトデザインやコミュニティデザインまで、福島県という地域の中で横断的なデザインの取り組みを行う。福島学院大学非常勤講師。

BHIS : http://www.bhis.jp

アサノコウタ : http://www.facebook.com/cohta.asano

「屋内の大地」 : http://www.facebook.com/Earth.in.Architecture