SHARE 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」、vol.03 tanaproject もりひろこ インタビュー「ものづくりを通して場をつくる」

※これはarchitecturephoto.net 震災復興支援活動関連企画「towards our ordinary life」の関連記事です。

もりひろこ さん

vol.03 tanaproject もりひろこ インタビュー「ものづくりを通して場をつくる」

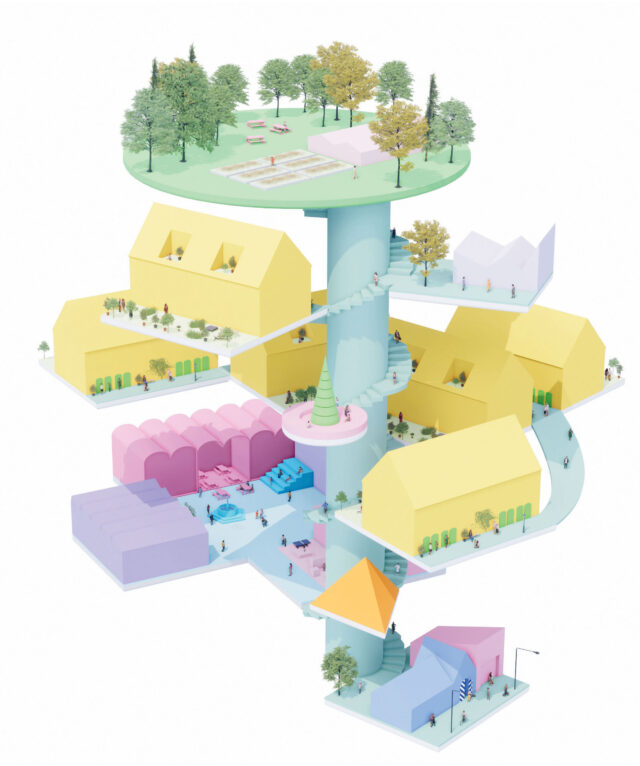

第3回目の今回はtanaprojectのもりひろこさんに登場してもらう。もりさんは震災が起こったときには東京の組織設計事務所に勤めていたのだが、震災をきっかけにして何もないところから自分でプロジェクトを立ち上げて、今も継続的に支援活動をおこなっている。彼女の主宰するtanaprojectはワークショップ形式で段ボールを使った棚をつくるというものなのだけれど、実際に見させてもらって印象的だったのは子どもだけではなく高齢者の方々も含めて参加した人たちみんなが本当に楽しみながらつくっているということだった。この活動は支援者が一方的に何かを与えるのではなくて、被災された人たちに寄り添い一緒になってつくりあげるものなのだ。震災直後から支援物資は全国から届いていたが、もらうばかりでなかなか自分の手で自分の身の回りを整える機会がなかなかなかったと聞く。また、今日われわれもふだんの生活において何かを自分の手でつくるということはどんどんなくなっていっているように思われる。そんな中でこのような場をつくることそれ自体がひとつのデザインだと思うし、震災をきっかけにして自分たちの生活について考える上でもとても示唆に富んでいるように思う。

・プロジェクトの概要について説明してください。

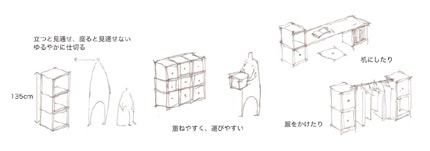

tanaprojectは、東日本大震災により仮設住宅で生活している方々に、<棚>を届けるというプロジェクトです。仮設住宅は規格上収納が少ないタイプが多く、部屋も狭いので整理整頓ができる棚があると便利なんです。棚は強化段ボール製で、完成したものを届けるのではなくて、部材から組み立てて、使う人が好きなように飾り付けをする、というワークショップを開催しています。組み立てから行うワークショップとしている理由は、組み立て前の材料は平板の状態なので、一度にたくさんの量を届けることができるという点と、仮設住宅に入居した人たちのほとんどは周りの人を知らない状態にあるので、このワークショップに参加してもらうことで、まずはお互いの顔を知ってもらい新たなコミュニティづくりの「きっかけ」をつくるという点にあります。また「きっかけ」という意味では、このプロジェクトの最大のポイントは「一人では組み立てられない」ことにあります。一人が押さえて、もう一人がボンドを付ける。組み立てるときには会話をしなければ組み立てられないから、否が応でも話し始めます。材料に強化段ボールを選択した理由は「強くて丈夫だけれど軽くて扱いやすい」という点と「人に近い素材であたたかみがある」という点から選択しました。今使っている強化段ボールは、精密機械等を運ぶときの梱包材としても使われているものです。それを事前に加工して折り目をつけておいてもらって、ワークショップではその折り目に合わせて折り曲げるだけで組みあがり、木工用ボンドで接着して、”本体”と”引き出し”をつくります。刃物を使わないから子どもでも安全につくれます。サイズは30cm角と35cm角の2種類。そこからカラーマスキングテープや紙や布、絵の具などを使って自由に装飾して自分だけの棚を作ってもらいます。これまでに岩手県、宮城県、福島県と長野県で14回行い、東京でも5回チャリティワークショップを行った他、東京、札幌、山梨で子ども向けのワークショップとしても開催しています。

ちょっと大きく言ってしまうと、「コミュニティづくり」みたいなものが含まれているのがこのプロジェクトの強度だと思っています。さらにそれを家に持って帰って、実際に家で使えて、毎日自分が触れるものになるというのが大きいですね。そんないくつかの要素がぐるぐるあわさっているのがtanaprojectです。

・どういった経緯でこの活動を始めることになったんですか?

実は当初tanaprojectは仮設住宅向けのワークショップではなく、避難所の「間仕切り+収納」として棚を届ける目的で始まりました。結局実際にプロジェクトを開始できたのが2011年9月ぐらいで、そのころには避難者の方も避難所から仮設住宅に移るフェーズになっていたので、現在まで仮設住宅でのワークショップとして活動しています。

震災が起こったとき、わたしは前職の組織設計事務所で働いていたんですが、その日は地上30階の窓際の席にいて、ものすごく揺れてその勢いでガラス破って窓から飛び出て死んじゃうんじゃないかと思ったんですよ。ほんとに。その体験がたぶん自分の中で大きいです。震災直後は仕事が忙しくて募金しかできなかったんですが、3月末ぐらいになって時間ができたので、じゃあ自分に何ができるんだろうと考えはじめました。当時友人が現地にボランティアとして行きはじめていたり、支援プロジェクトを立ち上げ始めていたりしているなかで、会社の同期と自社物件である石巻の石ノ森章太郎漫画館が被災しているだろうから、清掃のお手伝いができるんじゃないかという話になり、4月半ばに実際に萬画館の瓦礫の撤去をしてきました。

震災後はじめて行った津波の被災地は石巻だったのですが、1ヶ月経っても瓦礫が道路の脇に寄せられているだけの状況でした。その風景を見て、「これはどういうことだろう?」って感情も思考も見たフィジカルなものに対しても、自分のなかで全く整理がつかなかったので、ただ見るだけじゃなくて、これはもうちょっとちゃんと「生活」を一緒にして、きちんと考えてみたいと思いました。そこで、ちょうど予定していた休暇を利用して、NGOを通して1週間ほどふつうのボランティアとして行きました。そこのボランティアは瓦礫の片づけだけではなくて、避難所でのお手伝いがあって、当時寒かったのでお湯をポットに入れて配るボランティアをしました。そのうちちょっとおしゃべりしたりするようになって、子どもとも仲良くなって一緒に遊んでいたんですが、その子たちに「また来てねー」と言われました。

それでゴールデンウィークにまた行ったら「ほんとにきた!」ってすごく喜んでくれました。行ってみても相変わらず思考の整理はできていなくて、もう2ヶ月ぐらい経っていたのに、なんで先進国の日本の避難所の環境がこうも変わらないんだろうとすごく疑問に思っていました。実はその2回目に行ったときに見た風景が、tanaprojectのきっかけになっています。体育館は生活環境としてよい状況ではないということはわかっていましたが、教室はもっとこぢんまりしているからもうちょっといい環境なんじゃないかなと思っていたんですね。仲良くなった姉妹がいて、ある日その子たちの部屋に連れて行かれたときがあったんですが、理科室の実験台の間に新聞紙を敷いて毛布の上で一番下の2歳の妹が昼寝をしていたんです。しかも窓ガラスは割れて新聞紙を貼ったままで直ってなくて、風で校庭の砂埃が吹き込んできていたりしていて。その風景がすごくショックでした。周りも物資はいっぱい来るから荷物はあふれていて、でも整理できなくてぐちゃっと空いているスペースに積まれている。そのときにはじめて何か整理するものが必要なんじゃないかなと思いました。生活している自分の部屋でもそうだと思うんですが、この人たちの環境を改善したら気持ちが整理されて少し前向きになれるんじゃないかなと。実はその避難所も某間仕切りプロジェクトも導入される話が出たりしていたり、段ボール製の板状のパーティションは搬入されたけど体育館の隅に山積み、という状況でした。今回の震災で避難所での間仕切りのプロジェクトが必ずしも機能しなかったのは、避難所は学校なので授業を始めるために早く出ていってほしいという考えがあったのと、東北には「出る杭は打たれる」という文化があるからだ、という役所の方のお話も聞きました。それを聞いたときに、思いついたのがtanaprojectの原型です。棚が収納するものとしてあって、同時にゆるく間仕切りになっていたら、後ろ指もそんなにさされずに体育館や教室の環境が改善されるんじゃないかというイメージが湧きました。そのときすでに現在届けている棚のイメージに近いものが頭の中にありました。それで自分のアイデアをいろんな人に話していて、つくるんだったらきっと段ボールなんだろうなと思うようになりました。でも段ボールメーカーの人は知らないしコネクションもないし、どうしたらいいかわからずそこから一カ月半ぐらいは動けませんでした。

避難所でのボランティア

初期スケッチ

コネクションもなくていろいろな人に話をしていたところ、6月に知人が主催する被災地支援の報告会で話す機会をもらいました。建築系やランドスケープ系の人が来ると聞いてたので、「こんなアイデアがあります誰か助けて下さい!」っていう棚のアイデアを話せばよいのでは?と思いついたんです。実際に「誰か助けて下さい!」と言ったところ、「わたし、つなげます!」と手を上げて下さったのが、現在tanaprojectに関わって下さっている、相澤久美さん(建築家/プロデューサー・サイレントヴォイス/震災リゲイン主宰)でした。その後相澤さんが以前協働したことのある強化段ボールメーカー・トライウォール株式会社の子会社、ウィルライフ株式会社・増田進弘社長と三人で打ち合わせをする機会を設けて下さり、初回の打合せから意気投合しました。そのときちょうどわたしが別件で次の週に石巻に行くことになっていたので、石巻にあるトライウォール社の提携している加工会社に連絡してもらい、工場を見学させてもらいました。石巻市の内陸にある今野梱包株式会社の今野社長という方で、ご自身でも段ボールを使って学校のロッカーや家具を作って届けたりしていたので、支援活動に理解もすごくあって協力しますと言って下さいました。初回からこれまでのワークショップでは全て今野さんに加工してもらっています。そして1ヶ月後ぐらいにまた石巻に行くと、サンプルができあがっていて、すごくいいものができたね、これだったらみんなに使ってもらえるよね、と盛り上がりました。その時にサンプル10個分の材料を持ち帰って、8月半ばに東京で練習のワークショップをやりました。

ちょっと話は前後するんですが、8月のお盆前後には避難所はもうほぼ閉鎖されるタイミングだったんですね。だからわたしもニーズはもうなくなってて、やる必要ないかなーと思っていたんです。でも、7月に今野さんに会いに行った際にいつも行ってた避難所に寄ったときに、既に仮設住宅に入っていた方が避難所に来ていて、仮設での生活を聞くと、仮設住宅の規格の問題で、収納が足りてなくて床にモノを置いて生活しているけれど、復興住宅に移ったときにちゃんとした家具を買いたいからあまりお金は使いたくないので、仮設住宅用の収納は買っていないと言っていたんですね。そこで仮設住宅での収納が足りてないということを知って、「もし棚があったら欲しいか」ときいたら「すごく欲しい」と言われました。

そこで今野社長の紹介で石巻市で支援活動をしているNPO法人オン・ザ・ロードさんが主催されている、はじまったばかりの仮設住宅の集会所のイベントでワークショップをやることになりました。基本的には仮設住宅に入る人というのは、自分が以前住んでいたコミュニティみんなで入れるわけではなくて、一回コミュニティが崩されてまた新たに知らない人同士で入ることになる場合が多いです。ワークショップ形式にするというのはそのあたりから出てきていて、ワークショップをやったら知らない人同士も一緒にその場で棚をつくることができるから、そこに住む人たちの顔だけでもわかるようになるわけじゃないですか。だから新しいコミュニティ作りの一環にもなるね!という話になりました。それで震災から約半年経った、9月17日にはじめて宮城県石巻市でワークショップをおこなうことができました。

第一回のワークショップ

・これまでやってきた中で、特に印象に残っていることはなんですか?

一番印象に残っているのは、やっぱり石巻での最初のワークショップですね。もしそれがうまくいってなかったらニーズがないということなので、別にもうやらなければいいと思っていたし。だけど、そのときにお姉ちゃんと弟で参加してくれた子たちがいたんですが、ふたりともすごく一生懸命やっていて、終わってから作った棚と一緒に仮設住宅の前でピースして写真に写ってくれたんですが、その姿が一番印象的でした。あの笑顔がすごくうれしくて、その子たちのためだけでも来てよかったなと思いました。必要な収納を届けたつもりだったけど、同時に「たのしさ」も届けられたんだなあと。あとは2回目の石巻でのワークショップで偶然、6月まで手伝っていた避難所でいっしょに遊んでた女の子がその仮設住宅団地に住んでいて、いっしょに棚をつくれたんです。そもそもの始まりがいっしょに避難所で遊んだ子どもたちの生活環境をどうにかしたい、と思ってはじめたので、きっかけをくれた子に届けられてうれしかったです。

第1回ワークショップに参加した男の子

・最初に行く前の心境としてはどうだったんですか?

自分でも全然想像できてなかったです。上手く行かなかったら上手く行かないでそれでいいかあと思ってましたし。どういう反応をされるのかもわからなかったですし、仮設住宅で生活している人が、そういうワークショップに参加するということがどういうことかというのが、自分が経験していないからわかっていませんでした。でもそこは今野さんの存在がすごく大きくて。実は今野さん自身も被災されていて、仮設住宅で暮らしていらしたんですが、今野さんが「すごく必要だと思う。」と言ってくださったのがいちばん大きかったです。実際に住んでいる方にニーズがあるということは、やっぱり現地ではそれなりにニーズがあるんだろうなと思っていました。

・活動を続けていく上でのモチベーションを教えてください。

一番大きいのは最初のワークショップに参加してくれたピースしてた男の子の存在で、こういうふうに喜んでくれる人がひとりでもいるんだったら届けつづけたいなと思っています。これまでの経験とか、今回の震災でのボランティアを通して、わたしができることは、そういう小さい声に耳を傾けて、おなじくらいの目線に立つことなんじゃないかな、と思っていたんです。わたしはまだ建築を始めて間もないし、コネクションもないから、建築家や大学の研究室がやっているような大きなことはできない。あくまで個人の力でしかできない。でも自分が思いついて、声を上げてコネクションができて進みはじめたプロジェクトだけはちゃんとつづけたい。それが1人だけでも必要とされているんだったらやりつづけたいなと思っています。それに、自分がゼロから思いついて始めたことがここまでできたというのは、周りの人たちに支えられていることが大きいから、その人たちの期待に応えたいというのと、自分はフットワークが軽いのと持続するテンションが持ち味だと思っていて、上から「みんなやって」といってつくるんじゃなくて、できる限りその人の目線に立ってできるのって自分かなという思いがありました。全く同じ目線でっていうのは無理だけれど。あとは、プロジェクトとして自分が思いついたことがかたちになっていく、それを通していろんな人に会えることも、もちろんおもしろくてやりがいがあるから、モチベーションになっています。

・始めた時点では、どれくらいまで先を見ていましたか?

最初に思いついたときには避難所の支援のつもりだったんです。そのあとに仮設住宅でのニーズもあるよと言われて、仮設住宅の収納向けに始めたんですが、それでもきっと年内(2011年内)か長くても1年ぐらいだと思っていました。一回目のワークショップですごく反応がよくて、そのあともツイッターなどで反応があって、一緒にやってくださいっていうのもあったんです。だから年内は現地でニーズがあるだろうと。現在(2012年8月)でも東北でのワークショップは月1〜2回つづけています。今後は棚が急ぎ必要がなくなったとしても、関わり始めたんだから定期的には「ものをつくるたのしさ」を届けにいきたいと思います。

・活動を通して自分の中で変わったことはありますか?

自分にすごく素直になったと思います。自分がやりたいことしかできない、というのがわかりました。これまでは「こうじゃなきゃいけない」、「これはやらなきゃいけないんじゃないか」と思っていろいろ遠回りしてきたんですが、どっちかというと「これがやりたい」、「自分はこれが得意だからやってみよう」というふうに変わったのが一番大きいのと、あとは自分の建築に対する考え方が変わった気がします。

・それは具体的にはどういうことですか?

「建築」というものをもっと自由に考えられるようになった気がします。どこかで建築ってフィジカルなモノだと思っていた気がします。でもそれもそうだけど、建築は場をつくったり、人の関係性をつくるというところも含むんじゃないかなと。もっとやわらかく広く考えられるようになったと思います。わたしは最初、このプロジェクトをやり始めたときに、全然建築と関係ないことをやってるなあと思っていたのがちょっと引っかかった時期があって、素直にできていないときがありました。tanaによって確かに環境をよくできるものではあるけれど、建築じゃないなと思っていたんです。

でもその前後で、この連載のvol.2に登場してるアサノコウタくんの福島の避難所でのワークショップに参加したときに会った建築家の安部良さん(安部良アトリエ主宰)に、実際にtanaprojectのワークショップに参加して頂ける機会があったんですが、そのときに「tanaは建築だよね」と言われたところからちょっと変わったかなと思います。そのころからまわりの人たちにもtanaprojectの話をすると「建築だね」と言ってくれる人もけっこうふえて。tanaprojectとしてワークショップを持っていってみんなで組み立てる「場をつくって」、家にもって帰ってもらって収納として使ってもらって「環境をよりよくする」こと。建築の根本なんじゃないかなと。だから今は素直にできるし、それもモチベーションにもなってます。これまでも建築ってそういうものだということはなんとなく頭ではわかっていたんですが、実際に自分がやっていることがそうだっていうのは、必死にやっていたのでよくわかってなかったです。でも、周りからいろいろ言ってもらったりする中で、わたしも「建築ってなんだろう?」というところ考えられるんじゃないかなと思うようになりました。ちなみに今は組織設計事務所を退社して、安部良さんのアトリエにいます。こんな活動をしているといろんな人と出会いますし、おもしろい出会いもありますね。

・今後の展望をきかせてください。

まずニーズがなくなるまではつづけたいと思います。いまのわたしにできるのは、しくみをつくったり、建物をつくるような大きなことではなくて、同じ目線に立ってひとりひとりの環境をほんの少し変えることや、ものをつくることを楽しいと思ってもらうことを届けることだと思っているので。小さいけれど、でもそれはたぶんひとりひとりに対してはすごく大事なことなんじゃないかなと思っているので、だからこそ最後のひとりまでそれをやりたいです。そういう意味では終わりはないと思います。あと、これってわたし以外にもできることで、例えば4月からワークショップの撮影を手伝ってくれる東北大の学生が東北大でわたし抜きで特別ワークショップを主催してくれたり、一回参加してくれた仮設住宅の住民の方が「作り方も覚えたし、他の人にも棚をあげたいから、自分たちでやるので材料送って下さい」って言ってくれたりしていて、自分が行けるところや時間にはそれなりに制限があるから、自分の手を離れても進んでいけたらいいなとも思っています。

それと同時に、最初に避難所に届けたかったという想いがあったので、それをできる準備をしておきたいです。日本ではこれからまた地震が起こると思います。それに毎年で見れば、豪雪地帯で家がつぶれてしまって冬に仮設住宅に入る人だっているし、台風で家に住めなくなってしまう人もいるし、日本って自然災害の多い国なので、毎年必要はあると思っています。避難所の環境改善のためにすぐに届けることと、落ち着いたころにまだ棚が入っていないところにワークショップをやって間仕切りをつくるということ、あとはまた今やっていることと一緒で、仮設住宅に足りない収納を届けるっていうしくみつくることをやりたいと思っています。

・この先棚以外にもモノをつくるという可能性はありますか?仮設住宅においては家具も必要とされているでしょうし。

その可能性はあります。実際に「仮設住宅で使える椅子がほしい」という声も頂いています。もちろん被災地だけではなくて東京でもそうですが、特に子どもがいる家庭は子どもがすぐ大きくなってしまうので、固定的なものを買うよりは、もうちょっと融通のきくものがあるといいと思うんです。その点段ボールって加工しやすくて、リサイクルもしやすいというメリットがあるので。

・手軽だからっていうところはありますよね。

手軽って言葉をよく言えば、身近なものであるということだと思うんですよね。プラスチックって自分ではなかなか加工できないけど、段ボールはできますよね。そういう意味ですごく人に近い素材ではあると思います。軽いから子どももお年寄りも扱いやすいし。次の展開としては他の家具、おばあちゃんのイスとか、子どものイスとか机とか、あと今被災地でもコミュニティ施設みたいなものができているじゃないですか。そういうところの子ども向けの家具や遊具などができたらいいなと思います。

・あとは被災地以外のところでも教育目的でワークショップをやるということも考えられますよね。

そうですね。実際に今年の4月から月1回、東京にある港区エコプラザという環境学習施設でワークショップをやらせてもらっています。4-6月はいつもの棚をつくるワークショップをしたんですが、7月にやった4回目はいつもの強化段ボールの素材で木くずをいれて子ども達があそぶためのプールの枠をつくりました。これは側面に黒板塗料を塗ったのですが、組み立てと木くずをいれて遊ぶところを子どもたちといっしょにやりました。tanaprojectのコンセプト、というかわたしの活動の根幹にあることは【自分でつかうものをみんなでいっしょにたのしくつくる】です。そのコンセプトであれば、実際つくるものも、素材もなんでもいいと思います。自分のものを自分でつくるっていうことって今はすごく少なくなってしまった気がするんですけど、わたしが子どものころってまだ若干そういうことが残っていたと思うんですよね。特にわたしは末っ子であんまり新しいおもちゃ買ってもらえなくて、有り合わせのものでなんとか遊んでいました。でも今は大人がつくったシステムで遊ぶことが多くなってますよね。携帯ゲーム機とか。実際参加してくれた人にも「こういうのやりたかった」「子ども向けにやってほしい」って言われるのですが、こういう「自分の手でつくる」っていうプログラムが地方でも必要とされているんじゃないかと思っているんです。わたしはものづくりが昔から好きなのでそうだったけれど、自分でつくるのって自分の生きる力みたいなものにすごくダイレクトにつながっていっているように思います。「つくること」ってすごいパワーだと思うんです。みんなすごく集中するし。それって生きるちからにつながるんじゃないかなと。壊れたものも直すちから、なにもなくなったところからつくるちから。そういうのがすごく大事なことだと思っているので、いろんなひとに伝えたいと思っています。それはtanaprojectをとおして伝えられることなんじゃないかなって思っています。

港区エコプラザでのワークショップ

木くずのプール製作のようす

・地震があってそういうことを感じた人も多いのではないかと思います。

そうだと思います。だから今が広がるきっかけになっていると思うんですよね。今回のようなことが起こってものを自分で生み出すということをすごくだいじにされるようになったと感じているので、そういうことをもう一度みんなで考え直すベースになったらいいなと思います。今すぐにはできないけれど、いろんなところで自分が使うものをつくるものづくりのたのしさや大切さを伝えることができたらいいな、と思っています。地方のおばちゃんとかが子どもや孫といっしょにホームセンターに走って、庭でインパクトもって家具とかつくっちゃう、みたいなそんなきっかけの「種」を植えていきたいです。

・ワークショップ形式でやっているというのも大きいですよね。プロセスを重要視しているということで、何をつくるかだけではなくてその過程をどうやってオーガナイズしていくかという。

ただ与えるだけではなくて経験も一緒につけていかないと。そこがセットになってないと意味がなくて、そうでなければ売り物でいいわけじゃないですか。やっぱりそのときの経験とか、楽しいなとか難しいなとか、これ自分だとちょっと難しいけど一緒にやってもらうとできたー!とかそういういろんな感情みたいなものが総じて生まれることを大切にしたいです。

・それと仮設住宅においてコミュニティがばらばらになってしまってなかなか触れ合うきっかけがない中で、ワークショップを一緒にやったりするとそれでつながりが生まることもありますよね。

思うに、ダイレクトにつながらなくても、同じ空間でモノをつくってなんとなく顔がわかって、例えばその二日後に仮設住宅の通路ですれ違ったときにあの人あそこにいた人だっていうのがわかるだけでも全然違うと思うんです。安心できるというか。そういう小さいところからでも変わったら何かが変わるかもしれないじゃないですか。

・作り方でもそうですよね。ひとりひとりが勝手にやるというわけではなくて。

はい。誰かと一緒にやらないと組みあがらないようになっています。それはすごく意図していて、そこからコミュニケーションがうまれたりすればいいなと。それがたとえ仮設住宅の住民同士ではなくても、住民とボランティアの人であってもよくて。そうすると東京と被災地が少しでもつながったりするわけじゃないですか。

・これまで建築を通して得てきた経験が、今の活動にどのように影響していると思いますか?

最近よく考えるんですが、実はやってることって今も昔もあんまりかわらないなあと。正確に言うと、今も昔も興味の対象があんまりかわってない。学生の頃、わたしは社会的なことに対する問題意識というか関心はたぶんまわりの建築学生よりも高かったと思います。わたしの世代は、神戸の児童連続殺傷事件や秋葉原の連続殺傷事件と同い歳のいわゆる「キレる世代」と言われた世代なんですが、それが自分の中で中学生くらいからすごく引っかかっていて、卒業制作もそこからつながっていました。卒制前まではわりといかにも建築学生!っていうような設計をしていたんですが、卒制の時に自分の4年間の集大成で、ただカッコよくてあたらしいものを設計するっていうのはできないなと思っていました。今思えば卒業制作はけっこうtanaprojectに通じるところがあって、コミュニティをつくりだすような集合住宅を設計したんですが、顔が見えて人と人とのつながりがゆるくできあがるという全体の環境みたいなものにすごく関心がありました。というのは自分が子どもの頃も今も、人と人とがダイレクトに関わるということが薄れてしまっているから、事件とかが出てきたんじゃないかなと思うところが私の中であったんです。たぶん、その行為に駆り立てる彼らの中にあった要素は同じ世代のわたしの中や外にも大なり小なりあるんじゃないかと思っていました。わたしが中学生くらいの頃にほしかったのは「居場所」で、きっともうちょっと地域社会にコミットするような環境があったらなと思って、それがすごく生活に密接なところであるべきだろうと。学部生の終わりの方はそういうことを考えていて、建築のデザインをすることの限界をすごく感じていました。わたしはその人の環境をつくることが必要だと思ったんです。もともと性格的にそうなんですけど、あんまりメインストリームに素直にのっかれないんです。だから大学院は建築のアカデミズムの中ではまだ歴史は浅いけど、特殊な教育スタイルをとっているSFCを選びました。SFCは領域に関わらずすごく社会的なことをふまえて問題を考える空気があって。設計もリサーチをたくさんやって、その場所にどういう問題があって、それをどう解決するかを設計で解答する。ものすごい難しかったし悩んだけど、自分の思考方法にはすごくあっていて腑に落ちるなと。でも、院を出た後に、じゃあ実際にそれをどういうふうに仕事としてやっていったらいいかはわからなくて、それで就活していたときには自分の中でも迷いがあって、コミュニティづくりとか社会学をやるために建築の設計を離れるか、それとも建築のデザインを続けるかすごく悩んでいました。今みたいにコミュニティデザインという言葉もよく聞くわけではなかったですし。それでもやっぱり建築をつくりたいと思ったから、組織設計事務所に行きました。だけど入ってすぐ組織の中で限界を感じてしまったんです。組織設計事務所での設計はまずはしくみありきの上で設計を進めていくことが多かったので。空間を考えるのも好きだけど、その前の段階のしくみそのもののの根本的なところにすごく頭が向いてしまって、割り切れない思いで仕事をしていました。もちろん組織設計事務所を否定しているわけではないです。わたしに合わなかっただけで。ただ、組織にいたときには、建築のつくり方のベーシックな部分で、ものの組み立て方を学びました。人に何か説明するとか説得するとか、tanaprojectがこうやって進んでいるのはそうゆうところのベーシックな部分で社会人としての経験があったから、かたちになってきているんだと思います。

・自分が受けてきた、そして現在の建築教育についてどう思いますか?

わたしは、建築業界ってすごく閉じているなと感じています。それに非常に限界を感じてSFCを選択したという面もあります。もっと外に、リアルな社会に目を向けて、もうちょっと自由に建築の社会的な意義みたいなものを広げて考える必要があるんじゃないかなと思っています。それがきっと建築や建築の職能に還ってくるはずです。今まではどんどん建ててどうにかなってきたと思います。でももうそういう時代ではないし、いつまでもこれまでと同じことをすること自体に無理がある。でもあんまり教育ってアテにならないですよね。ほんとうに役に立つことは教育の外にある気がします。

・それでは教育として考えたときにどういった方向性が望ましいと考えていますか?

わたしがSFCがすごくいいなと思ったのは、領域を広げてると思うんですよ。それに対してのデメリットももちろんあるんですが、わたしは逆に広げることで建築の領域の特色づけができるようになった気がします。だから一回広げてみるべきなんじゃないかと思いますね。そうすることで建築の社会的な意義を一緒に考えられるようになるんじゃないかと。それは社会人でもそうだと思うし、学生にもそういう経験を与えるべきだと思います。SFCは、社会的な問題を解決するときに何ができるかっていうので、そのときに建築がどういうふうに使えるかっていうのをすごく一生懸命考えている場になっていると思います。それを考えることによって、建築というものがもっと成長するというか、広がっていくんじゃないかと思います。具体的に自分ができるかや、じゃあどういう展開になるかというのは全然まだまだこれから考えるべきだし、自分でもそういうふうに思ったんだったら実際にやっていかなきゃいけないなと思っていますが。

・今の建築学生や卒業したばかりの若い人たちに対して何かアドバイスがあればお願いします。

もっと自由に考えたらいいんじゃないかなと思います。もちろん空間をつくることでもいいと思うんですが、たとえば自分がちょっと疑問に思ったこと、それがたとえすごく小さなことでもなにかを解決することになるのであれば、直接的には建築につながっていなかったとしても、根本的にはつながっていると思うからやってみたらいいじゃないかなと。わたしも一回そういうふうな考え方をして、でもそこからちょっと戻ってきているところがあって、建築の可能性についてとか、建築の社会的な意義をもうちょっと変えられるんじゃないかなみたいなのはすこし感じています。だからどっぷりつかってから、ひいて見てみるといいんじゃないかと思います。一回どっぷり浸かって、限界を感じたり感じなかったりすればいいと思います。わたしは限界を感じたし、それから今建築に対して思うこともあるので、もうちょっと自由に広げたり閉じたりみたいなのをくり返していきたいなと思います。一回もがき苦しんで、見苦しくなって、悩んだりしないとものごとってはっきり見えない気がします。あとから振り返るとすごいダサくて思い出したくないけど。でも自分が経験したことしかわからないじゃないですか。建築ってすごく息の長いものですよね。限定的に考える必要はない。こんな社会だから自分がごはんを食べていくのはすごく不安。でも自分の頭でなにが正しいか、やるべきか、考えつづけて行動しつづけたいです。

<プロフィール>

もりひろこ

1982年茨城県生まれ、東京都育ち。2008年、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程卒業。2008年~2011年株式会社日本設計勤務。2012年より安部良アトリエ所属。2011年9月よりtanaprojectを主宰。東北をはじめ東京を中心に「自分でつかうものをみんなでいっしょにつくる」ワークショップを開催。

tanaproject:http://tana-project.blogspot.jp/

facebook:https://www.facebook.com/tanaproject

photo:伊藤達信,廣瀬真也,恋水康俊