SHARE 河部圭佑建築設計事務所による、愛知・大府市の改修「八寸勾配の見世」。運動の盛んなエリアに建つ飲食店とジム。地域性の象徴と装飾の可能性を求め、店の発信とは別の存在となる“走る人”を屋根面に描画。内外の意匠もイラストとの関係を際立たせる設計を意図

河部圭佑建築設計事務所が設計した、愛知・大府市の改修「八寸勾配の見世」です。

運動の盛んなエリアに建つ飲食店とジムの計画です。建築家は、地域性の象徴と装飾の可能性を求め、店の発信とは別の存在となる“走る人”を屋根面に描画しました。そして、内外の意匠もイラストとの関係を際立たせる設計を意図しました。店舗の公式ページはこちら。

愛知県大府市に設計したお店です。

この地域の地域性を建築によって象徴すること、現代建築における装飾とその可能性を模索したプロジェクトです。

本テクストの後半では、ポストモダニズムを代表する建築家ロバート・ヴェンチューリの著作「ラスベガス」を引用しながら、近代以降の建築の象徴性について考察します。

プログラムについてです。

敷地ほど近くにある至学館大学で講師を務める管理栄養士の方が施主で、彼の「食育」研究の実践の場所として計画されました。1階は、栄養食や健康食を提供するレストランで、健康づくり、スポーツ、ダイエットをする人や高齢者など幅広い人に合わせてそれぞれ考案されたメニューがあります。2階は、それに付随したトレーニングジムで、食事による栄養摂取と身体づくりとを共に学ぶことのできる、主にジュニアアスリート向けのスクールが開かれています。

1階と2階は外部階段によって繋がっているので、それぞれを単独で使うことも、連続したプログラムとして使うこともできます。

街に向かって降りてくる屋根に、大きなイラストレーションを設けました。イラストレーターのミヤザキさんが作成、グラフィックデザイナーの阿部航太さんがイラストディレクションを行いました。

「走る人」の抽象的な表象によって、上述したこの街の地域性を象徴しようとしました。

前面道路の角度に合わせて北側の外壁ラインと屋根が斜めに切り欠かれていますが、ちょうど地面を蹴る方の脚が、屋根の切り欠きにかかるようにイラストを配置しています。屋根の切り欠きを、陸上競技の踏切板=スターティングブロックと見立てています。建築物としての意匠と、サインとしての表象が、相互作用を持つような関係性を目指しました。濃いグレーの背景に、白くて太い線で描かれたラインは、アスファルト上の路面標示の意匠を引用していて、街を構成する土木的なものの一部となるようにと考えました(配置図)。その方が、専有物ではなく共有物のような佇まいになると思ったからです。傾きの大きな屋根(八寸勾配)なので、離れた所から見ると壁画のように見えます。

イラストは一点物としてイラストレーターによって描画されました。お店のロゴやその他発信ツールとは別個の存在です。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、建築家によるテキストです。

愛知県大府市に設計したお店です。

この地域の地域性を建築によって象徴すること、現代建築における装飾とその可能性を模索したプロジェクトです。

本テクストの後半では、ポストモダニズムを代表する建築家ロバート・ヴェンチューリの著作「ラスベガス」を引用しながら、近代以降の建築の象徴性について考察します。

先ずプログラムについてです。

敷地ほど近くにある至学館大学で講師を務める管理栄養士の方が施主で、彼の「食育」研究の実践の場所として計画されました。

1階は、栄養食や健康食を提供するレストランで、健康づくり、スポーツ、ダイエットをする人や高齢者など幅広い人に合わせてそれぞれ考案されたメニューがあります。2階は、それに付随したトレーニングジムで、食事による栄養摂取と身体づくりとを共に学ぶことのできる、主にジュニアアスリート向けのスクールが開かれています。

1階と2階は外部階段によって繋がっているので、それぞれを単独で使うことも、連続したプログラムとして使うこともできます。

愛知県大府市は「健康都市」というテーマを掲げ、福祉・健康・スポーツ・子育て等を大切にする地域づくりに取り組んでいます。例えば、大府市は街の中を楽しく散策できるウォーキングコースを作成しています。このお店はちょうどそのコース沿いに位置するため、子供からお年寄りまで様々な人たちが散歩やランニングで通りかかります。

お店から近隣にある至学館大学へは徒歩5分ほどです。

至学館大学は、健康スポーツ科学や栄養科学、子どもの健康や教育に関する学科を設置し、また金メダリストを輩出するような部活動も盛んです。大学から最寄りのJR共和駅への通学路にあり、近隣に下宿している大学生も多くいるため、スポーツウェアを着た至学館大学生がこの辺りをよく歩いています。

このように今回設計したお店のプログラムは、この街の文化やネットワークと連続しており、地域性を共有しています。

1996年に竣工した鉄骨造2階建の建物を改修し、お店をつくりました。

敷地は、木造2階建の住宅が立ち並ぶ住宅地の角地で、大通りに面しており、街の中でもひときわ目立つ場所にあります。

既存のスケルトンは、元々1階が店舗であった鉄骨ラーメン構造で、切妻の流れ屋根など周辺の木造住宅に似た佇まいがありましたが、ややスケール感が大きく、似て非なる印象を受けます。外周部の6本の柱によって支えられ、内部空間がワンルームになっていることも特徴的です。また、近隣の住宅と軒高を揃えるように屋根がかけられたと推察でき、その結果として40°近い大きな勾配(八寸勾配)の屋根が街に向かって降りてきます。

街に向かって降りてくる屋根に、大きなイラストレーションを設けました。イラストレーターのミヤザキさんが作成、グラフィックデザイナーの阿部航太さんがイラストディレクションを行いました。

「走る人」の抽象的な表象によって、上述したこの街の地域性を象徴しようとしました。

前面道路の角度に合わせて北側の外壁ラインと屋根が斜めに切り欠かれていますが、ちょうど地面を蹴る方の脚が、屋根の切り欠きにかかるようにイラストを配置しています。屋根の切り欠きを、陸上競技の踏切板=スターティングブロックと見立てています。建築物としての意匠と、サインとしての表象が、相互作用を持つような関係性を目指しました。

濃いグレーの背景に、白くて太い線で描かれたラインは、アスファルト上の路面標示の意匠を引用していて、街を構成する土木的なものの一部となるようにと考えました(配置図)。その方が、専有物ではなく共有物のような佇まいになると思ったからです。傾きの大きな屋根(八寸勾配)なので、離れた所から見ると壁画のように見えます。

イラストは一点物としてイラストレーターによって描画されました。お店のロゴやその他発信ツールとは別個の存在です。屋根に施されているものの、お店に専有されないパブリックな存在になるようにクレジットをしました。

1階部分の外壁は、屋根を相対的に浮かび上がらせるために、白く仕上げました。

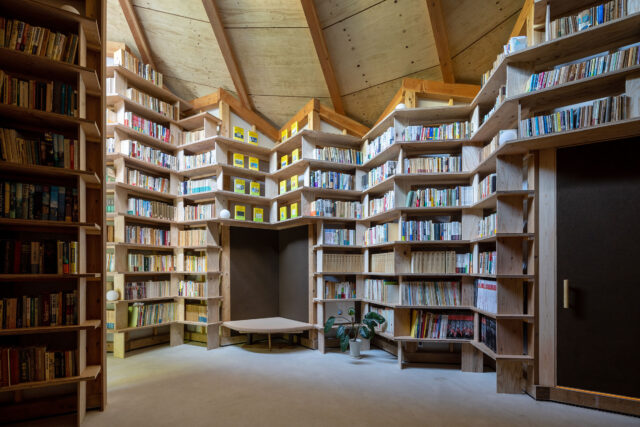

お店に近づいて行くとだんだん屋根は見えなくなり、今度はガラス越しに店内が見えてきます。店内のアイレベルより低い部分は、外壁の白い一階部分がそのまま反転したような、抽象的な空間になっています。一方、アイレベルより高い部分は、かつての店舗のインテリアである木の化粧を残していたり、構造体や設備機器をむき出しにしていたり具象的です。H型鋼の梁は、白と対比的に黒く塗装し、その存在を強調しています。そのため、色々なプログラムが実現できるよう設えた大きなワンルームの空間ですが、場所によって少しずつ雰囲気が異なります。

それぞれの場所に合わせて、家具の木材の色味を変えています。木の化粧が残るエリアはそれと同色の少し赤みがかった木材の家具、白い壁面と一体化するカウンターは木目を残しながら白く染めた木材、ダイニング中央のどっしりとした大きなテーブルは少しダークに染めた木材になっています。

中央の大きなテーブルでは、バックヤードとの間の間仕切り壁にプロジェクションをしながら、レクチャーやワークショップ、スポーツチームのミーティングも行えるようになっています。

カウンターはアイレベルより低い部分に来るので、内壁と同様、抽象的な収まりにしています。天板のナラ集成材をボルトで直接アンカーに固定することで、片持ちの天板のみが突き出すようにし、控え壁などの構成要素・構成部材を極力消去しました。腰壁の高さは床から1100mmと低く、キッチンに立つ店主とカウンターに座る客とがコミュニケーションを取りやすくしています。これは食事をしながら健康や栄養についての相談をしやすくしたいという施主の要望によるものです。

鉄骨ラーメン構造のワンルーム空間の中に、キッチンとダイニングを緩やかに仕切る垂れ壁、カウンター、高さ1800mmの間仕切り壁が立体的に交差しています。中等教育の幾何学の基礎で学ぶ「ねじれの位置」の関係になっていて、部屋として明確に分節するのではなく、あくまでもワンルームの空間にムラをつくって行くように計画しています。

照明は、場所に合わせて壁付けだったりペンダントだったりしますが、全て直径100mmの裸電球を同じ高さで、平面的にもグリッド状に配置しました。ここでも、アイレベルより下を抽象的で均質な空間、アイレベルより上を具象的でムラのある空間にすることを意図しています。

ファサードデザインから、プランニング、家具のディテールに至るまで様々なレベルで意図しているのは、街の体験と建築の体験とを連続させるということです。

設計中、頭に浮かんでいたのは、ロバート・ヴェンチューリというアメリカの建築家が著した『ラスベガス』という本のことです(鹿島出版会/SD選書143ラスベガス/ロバート・ヴェンチューリ他=著/石井和紘、伊藤公文=共訳/1978年)。原題である「Learning from Las Vegas : The Forgotten Symbolism of Architectural Form」を直訳すると「ラスベガスから学ぶこと:建築の形態における忘れられた象徴主義」になります。

そこには「あひる(duck)」と「装飾された小屋(decorated shed)」という言葉があるのですが、「あひる」とは「それ自体が象徴である特別な建物」のことで、「装飾された小屋」とは「象徴で装飾された普通の建物」のことです。ヴェンチューリは「その両方とも正当である」と述べてから、両者のイメージを比較していきます。

文脈によると、今回設計したお店は「象徴で装飾された普通の建物」で、「装飾された小屋」であると言えます。

ヴェンチューリはこの本の中で、

「近代建築は、空間、構造、平面上の純粋な建築的要素を執拗に分節化(articulate)することに没頭した挙句、その表現は空虚でつまらなく、無責任でさえある無味乾燥な表現主義になってしまった。皮肉にも、近代建築は、明白な象徴を用いることや、軽薄なアップリケのような装飾を拒否しながら、実は建物全体を歪め、ひとつの大きな装飾と化してしまっているのである。装飾を『分節化』(articulate)にとって代えることで、近代建築は自らあひる(duck)となってしまったのだ。」

と近代建築の合理性の内に隠された表現主義を批判します。衝撃的な指摘です。

さらに近代建築が象徴する内容についての批判を続けます。

「古典的オーダーが『ローマの黄金時代の再現』を象徴するものだとしたら、近代のI型鋼は、言うならば『空間を作る近代技術の素直な表現』というようなことを象徴しているのだ。」

「しかし、ここで注意すべきは、ミースによって象徴化されたのは、産業革命の『近代』技術であって、最新の電子技術ではなく、また今日の建築の象徴主義の源泉となっているのも、依然として産業革命的技術だということである。」

ヴェンチューリの指摘を考えると、近代建築や近代都市は建築の象徴性を自らの内側に向け、他者へ語るのを止め、沈黙してきたように思われてきます。これはある程度、現代を生きる私たちの実感としてもあるのではないでしょうか。街歩きをして楽しい、住んでいて喜ばしい、その感覚が自らの生活を肯定的に捉えることにつながるかもしれません。しかし、そのような街は減っている、という実感です。若い人を中心に都市生活に疲弊し田舎暮らしへの憧憬が強くなる、あるいは旅行という非日常の体験でそれを充足しようとする傾向があることは、ヴェンチューリの指摘を考えると納得できます。

ヨーロッパの中世の都市を訪れると、建物に施された彫刻などの装飾に圧倒され美しいと感じます。しかし、中世に生きていた人にとってその装飾は別の意味を持っていたようです。建物に施された装飾の連続が、古くから共有されてきた神話や街の物語、歴史を人々に伝えていたようなのです。建物の連続がメディアになっていて、街全体が住民や訪問者に語りかけていました。街を歩きながら、大人は子供に装飾が象徴する内容を説明し、共同体が重要としていることを伝えていくことができました。街全体が子供の教材にもなっていました。

これからの街における建築の象徴性について、建築や建築の連続が住民や訪問者に語りかける言葉について再考することは有意義だと考えます。

あらゆる建築が公共性を持ち、象徴性あるいは何かを象徴するポテンシャルを持つと仮定し、さらに建築の象徴を、何かから何かへのメッセージだとすると、その象徴の“内容・主体・対象”が一際重要な建築の主題になってきます。

そして、このプロジェクトにおいて、ひいては現代にとって重要だと考えたのは、象徴の所有(主体と対象)がある特定の個人のものではないということです。「ラスベガス」に登場するカジノやストリップ劇場の装飾が象徴するものは、ある特定の施設が発信するコマーシャルなメッセージでした。一方で、記念碑=モニュメントという建築物もあります。それらが象徴するものは国家や都市といった巨大な主体が発信するメッセージで、時に権威的でありました。パリの凱旋門は、革命軍と帝政の軍隊の栄光を象徴していました。今では、フランスという国家を象徴しています。

今回目指したのは、前者と後者の間にあるローカルな象徴、地域性の象徴です。メッセージは不特定の人たちに共有されています。

お店自体は戸建住宅と同じくらいのサイズでそれほど大きくはないのですが、象徴するものはより開かれていて、集団への帰属意識、場所への愛着、地域のコミュニティ、に貢献するものになっていくことを期待しています。

作品タイトルの「八寸勾配の見世」には、「店」ではなく大和言葉の「見世」という表記を使っていて、世を見せる:地域性を象徴する、というニュアンスを含めています。

■建築概要

作品名:八寸勾配の見世

所在地:愛知県大府市北山町

主用途:店舗

階数:地上2階

構造:鉄骨造

設計:河部圭佑建築設計事務所

イラストレーション:ミヤザキ

イラストディレクション:阿部航太

施工:佐藤建設工業

敷地面積:178.08㎡

建築面積:111.94㎡

延床面積:121.39㎡

竣工:2021年3月

写真:きまたこはる