SHARE 服部大祐による連載エッセイ“Territory of Imagination” 第5回「万博 休憩所4(前編)」

万博 休憩所4(前編)

2025年頭、これまでの事務所Schenk Hattoriをたたみ、京都にて新たにMIDW(メドウ)という名前の事務所を設立しました。

2014年にメンドリジオ建築アカデミーの同級生、スティーブンと共にアントワープでSchenk Hattoriを開設してから、あっという間に10年が経ち、僕がベルギーにいた間に始まった案件が全て一段落したことや、コロナ禍の影響で協働が難しい状況が続いたこともあり、このタイミングでそれぞれの新しい事務所を開設することになりました。

そして、MIDWとして最初に竣工した作品が、会期残り僅かとなった万博の「休憩所4」になります。

(Niimori Jamisonと協働で設計。プロポーザル応募時はSchenk Hattoriの名義で提出)

今回と次回の二回に分けて、この休憩所の設計段階からこれまで、そして今後について、段階を追って書いてみたいと思います。

以下の写真はクリックで拡大します

参加を決心するまで

2022年開催のプロポーザルで選定されて以来、万博開幕まで、3年掛かりで進めてきた「休憩所4」。実はプロポーザルが告示された当初、今の時代に万博を開催すること、そしてそれに関わることに果たしてどれだけ意義があるのか、といったことが引っかかり、参加するかどうか、とても迷っていました。

そんな時、Niimori Jamisonの新森くんから連絡を貰い、「どうせ誰かが作ることになるんだから、一緒に提案しましょう」と誘われました。

未来社会とざっくり言われてもピンとこないけれど、確かに、少なくとも建築文化に限って考えたら、万博は未だ見ぬ建築の可能性を示すための実験場としての役割があるはずです。そうであるならば、この時代に生き、建築に携わる者として、今この場で考えるべきことを提示する義務があるだろうと考えました。

そして何より、チャンスが与えられているにも関わらず、参加しない言い訳を見つけて、提案もしないで偉そうに批判だけをするのは嫌だという思いで参加を決めました。

プロポーザルにて

このプロポーザルは少し変わった形式になっていて、全部で20ある施設の受託者を一挙に選定する、というものでした。提案する対象として、休憩所、サテライトスタジオ、トイレという3つのプログラムがあり、その中から任意に選択し提案することが求められており、僕らは、せっかくなら一番大きな施設を作りたい、ということで休憩所を選択しました。

「そもそも休憩所ってなんだろう?」ということですが、休憩所という名前がついているからといって、ただ椅子があって座れることだけが求められているわけではないはずです。特に、万博という特殊な場においては、もっと多様な休憩の形があって良いと考えました。

会期中、たくさんのパビリオンを回って、疲れ果てた人がこの場所に休息に来るはずです。歩き疲れて、座ったり寝転んだり、うたた寝をしたい人もいるでしょう。あるいは、少し頭を休めようと、散歩したり、走り回りたい人だっているかも知れません。

そういった様々な人が、様々なあり方で同居することの出来る場所として、閉じた建物ではなく、ランドスケープのような、あるいはランドスケープと建築の間を繋ぐような場を作るべきだと考えました。休息という人間の本能的な欲求が喚起されるような空間を作りたい、そこから設計が始まりました。

万博の開催地である夢洲は人工島。会期前にはほとんど何も無い、まさに荒野でした。

以下の写真はクリックで拡大します

こんなところで果たして何をコンテクストとして設計の手掛かりにすれば良いのか。途方に暮れながらプロポーザルの配布資料を何度も読み返しているうちに、一つのことが目に留まりました。僕らの設計の方針を決定付けることになる、建物の基礎についての要件でした。

曰く、夢洲は埋立地であるがゆえに地盤が弱く、普通に建物を建てると地盤沈下するとのことで、「杭基礎」か「浮き基礎」、その二つの方式で建物基礎を作ることが必要条件となっていました。杭基礎の場合、50m以上の長さの杭を地中に打ち、会期後に再度それを引っこ抜いて回収しなければならず、そのコストを考えると、規模の小さな建物では、浮き基礎がほぼ唯一の選択肢となっていました。浮き基礎の場合も、杭基礎よりはマシですが、それでも浮力を得るために、建物と同重量分の土を敷地から排出しなければいけません。

万博のために作る建築なので、会期終了後に取り壊される前提で設計するため、せめて出来る限り無駄なことをしたくない、という思いで臨んでいました。

建物分の重量の土を廃棄するとなると、相応のコストと環境負荷が必ず生ずることになります。人工島を作るためによそから持ってきた土を、今度は半年の会期のためにまた島外に運び出して処分をする。こんな非効率的なことは無いけれど、それが必須条件として与えられている以上、そこに何らかの建築的な価値を見出したいと考えました。

一般的な浮き基礎の作り方は、建物の範囲を一律に同じ深さで掘ってスペースを確保、その上に改めて床を作る、という形になりますが、これでは、土を廃棄すること、つまり掘ることがなんの意味も持ちません。

そこで浮き基礎の要件を逆手に取り、「掘る」という行為が、出来上がる建築の在り方に直接的に結びつき、それ無しでは生まれ得ない空間を作ることを考えました。

まず、土を掘ることで地形を作ります。次に、その地形を型枠として屋根を成形。そして、屋根を持ち上げて位置をずらすと型枠と屋根の隙間に空間が生まれます。型枠であった地形は、そのまま建築の床となります。

実際に完成した万博会場に200近くある建物のうち、浮き基礎の要件から着想を得てそれを空間に反映させたものは、恐らく僕らの休憩所が唯一だと思います。このアイデアが決め手となり、無事に休憩所を受託することが出来ました。

以下の写真はクリックで拡大します

設計段階 形の検討

万博会場の中心部に静けさの森という場所があります。プロポーザルを経て、僕らのチームは森に隣接する敷地に建つ「休憩所4」を設計することになりました。

「地形と、その地形を型枠にした屋根。それらの狭間に居場所を作る」という基本的なアイデアはそのままに、まずは新たな敷地条件に合う屋根の作り方を検討しました。

プロポーザルの際は大屋根リングの外周に接した敷地だったため、リングとの関係性を意識し、リング(円)の中心を起点として、地形から剥がした屋根を1度ずらすと山(地形)と谷(屋根)がぶつかるよう、グリッドを設定していました。

新しい敷地はリングの中心に近く、同じ方法では上手くいかないため、別のやり方を考える必要がありました。とは言え、この人工島に大屋根リング以上に基準となる存在があるわけもなく、それであればと、敷地内に中心を作ることにしました。その中心を軸にして屋根を90度回転させることで山(地形)と谷(屋根)がぶつかるよう、新たなグリッドを設定しました。

回転で山と谷をぶつけるということで、その回転度数で分割したエリア(今回は90度なので4エリア)毎に対称な形状さえ作れれば、グリッド自体はある程度自由に設定が出来ます。色々な形状を検討した上で、中央に向かうにつれて空間が広がって行くように、グリッドの寸法を調整しました。

以下の写真はクリックで拡大します

グリッドの設定が平面上の話だとすると、山と谷の起伏は断面方向の話になります。こちらについても、対称形の制約内で自由の効く数値についてスタディを重ね、一繋がりの連続する空間であると同時に、地形の起伏によって視線の先が見え隠れするよう、一山ずつ数値を設定していきました。

最後に、グリッドから切り出す屋根のアウトラインについても、周囲の与件を取り込みながら形状を決定しました。北面・東面に関しては隣接する別建物に沿った直線で、一方、静けさの森に面する南面・西面に関しては地形と屋根の接点からオフセットした曲線で屋根を切り出しています。どこで切り出してもうねうねと揺らぐ断面形状に加え、このアウトラインの変化によって、さらに軽やかで柔らかい表情となるように意図しました。

グリッドの幾何学や、回転の手法だけが前面に現れすぎると、システムが誇張され、単調で堅苦しい空間になってしまいます。手法を示すこと自体を目的とした建築に陥ることなく、あくまでもその手法(手段)によって、どれだけ生き生きとした建築を作ることが出来るのか、そのためにこれらのスタディを延々と繰り返し、最終的な形を決定していきました。

設計段階 素材の検討

設計の初期段階、形の検討と並行して、屋根と地面の素材の検討が進められていました。プロポーザル時から、再生利用可能な素材として、紙で屋根を作ろうと考え、検討を進めていました。しかし、検討を進める中で、紙を三次元シェルの屋根構造とした場合の、様々な課題に直面することになりました。

どうしても屋根の厚みが相当なものになってしまうこと、大臣認定の取得が必須になるが万博の設計期間および予算の中で行うことが厳しいこと、そして何より、雨の問題をクリアするハードルが高すぎて、このままだと入札の際に誰も施工者が手を挙げてくれないだろう、ということから、別の素材を検討することになりました。

そんなある日、同じく休憩所を設計していた工藤さん(工藤浩平建築設計事務所)に飲み会で捕まり「服部くんさ、あれ、あのままじゃ建たないよ。どうしたら良いか分かる?パーゴラだよ、パーゴラ!」と力説されました。工藤さんにとっては、なんとなくのアドバイスかも知れませんが、それがその後の僕らの方針を決定付けることになります。

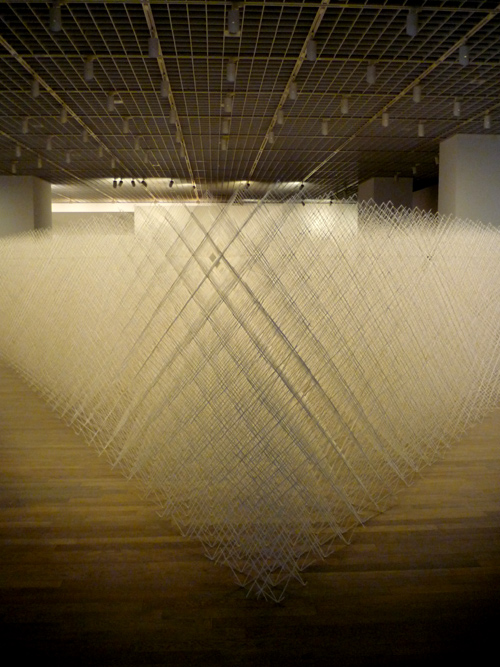

紙の屋根を諦め、鉄筋を重ね合わせたパーゴラへとシフトすることで、法規や耐候性の問題をクリア、そして何よりも、紙で検討していた時の1/10、たった40ミリ厚の三次元シェルが可能となり、求めていた軽やかさを実現する道が見えてきました。

実は、これ以外にも法規や施工のことなど、度々、百田さん(o+h)や三井さん(三井嶺建築設計事務所)といった同世代の先輩たちに助言を貰いながら、幾つもの危機をなんとか乗り切ってきたという感覚があります。

同世代の設計者が20組選ばれ、同時進行で設計が進められるという特殊な環境下のプロジェクトでしたが、そういった設計者同士のコミュニケーションは、彼らと比べて日本での経験が浅い僕にとって、非常に得るものが多い、有り難い機会でした。

施工段階 意匠と構造の二人三脚

僕らが設計する建築は構造的なテーマを持って進めることが多く、必然、構造家との協働が重要になります。今回は、いつにも増して構造と意匠が一体化した設計であり、普段から協働している柳室純構造設計に加え、三次元シェルや構造最適化を得意とする木村俊明さん(名古屋市立大学准教授)にも協力頂き、文字通り構造チームと二人三脚でプロジェクトを進めてきました。

地面を型枠にする方法、紙から鉄筋への材料変更、山と谷の接地詳細、鉄筋同士の接合方法など、ここで挙げたら本当にキリがないくらい、多くの課題を一つ一つクリアしながら進めてきました。その中でも、やはり一番の課題は、地面で作ったパーゴラをどうやって吊り上げ、回転させ、正しい位置に設置するか、ということでした。

以下の写真はクリックで拡大します

パーゴラに用いる鉄筋は、三次元シェルとしての固さを保持すると同時に、地形に沿って人力で変形させる必要があり、施工者協力のもと、モックアップを作りながら検証を重ねました。

その結果、鉄筋コンクリートでよく使われる異型鉄筋D13を主要構造としてX方向Y方向に2段重ね、その上に6φの丸鋼をこちらも2段、斜め掛けしてブレース的に作用させる構成となりました。

凹凸状に掘削した地面の上に、500mmピッチで短い鉄筋を立ててゆき、それをガイドに4段の鉄筋を重ね合わせていきます。うねうねの地表面に等間隔で短い鉄筋が突き刺さっている様子は、ちょっとだけエヴァンゲリオンの世界観を彷彿とさせ、心の中で勝手に盛り上がっていました。

そうして作られた鉄筋メッシュの三次元シェルを吊り上げるわけですが、一辺がおよそ30mあるものを一発で吊り上げるのはクレーンの性能上厳しく、全体を4分割することになりました。分割したパーツ毎に鉄筋メッシュを地面で組んでは吊り上げて回転移動させる、という手順を繰り返します。

以下の写真はクリックで拡大します

分割したと言っても、それでも一辺15mのシェルを吊り上げて運ぶのは、なかなかのチャレンジで、事前に施工チームの工場で吊り込み実験をやった際は、見事にシェルの形状が崩れて失敗していました。そこから半年、検討を重ね、いよいよ現場での吊り込み当日を迎えました。

設計チームも全員集まり見守る中、鉄筋メッシュを地面から剥がし、吊り込み治具に固定し、実際に吊り上がった際は、周囲から歓声が上がり、職人さんからも「なんやこれ、芸術や!」との声が上がっていました。思わず柳室さんと握手を交わしたのも、今のところ後にも先にもこの時きりです。

以下の写真はクリックで拡大します

第一パーツの吊り込みを終え、あとは同じ作業の繰り返し、と言いたいところですが、第二パーツを吊り込む際は、一度切断した第一・第二パーツを再びピッタリ隣り合う位置まで持ってくる必要があります。非常に難易度の高い作業で、職人さんたちの掛け声が響き渡る中、まさに悪戦苦闘しながら、最後にはなんとか所定の位置に設置が完了し、改めて職人さんたちの頼もしさには感服しました。

二つのパーツを接合したラインは、現地でよく見ると確認することが出来ます。切断された鉄筋の側面に、追加の鉄筋が添えられ、溶接して連結されているのが分かります。組まれた鉄筋が作る紋様についてはもう一点、よく見ると接地面付近の鉄筋密度の変化が分かるかと思います。構造的に最も力がかかる接地面付近では、異形鉄筋D13の密度が倍になっており、これが全体のリズムに変化をもたらすと同時に、頂部の軽やかさをより強調する効果を生んでいます。

以下の写真はクリックで拡大します

ちなみに、トイレや祈祷室の収まる機能棟が建つ部分は、先に地面で組んだパーツを敷地外で一時保管し、機能棟を組み上げた後、その上部に乗せる、ということで設計当初より計画をしていました。

ですが会場内の共用仮設動線の確保や周辺工事との調整の結果、施工直前になって敷地外の利用が難しいことが分かり、急遽施工方法の再検討を行い、該当部分のパーツは空中に立てた足場の上で組むことになりました。その時に、職人さんたちが口を揃えて「地面で組む方が圧倒的に楽だ」と言っていたのが、印象的でした。

実は、現場が始まる前、施工サイドからは「地形と同じ形状の鉄筋メッシュを工場で組んで、それを現場に運ぶか、足場を組んでその上で作る方が楽だ」と度々言われていました。言いたいことは分かる部分もありましたが、それだとなんのための地形なのか分からない。

今回、万博に参加する上で自分に課したテーマの一つとして、工法的なチャレンジがありました。土を型枠とすることで、現地で作れ、足場も不要となります。また、豊島美術館のように、土型枠で躯体を作る例はこれまでにもあるけど、その型枠とした土をそのまま仕上がりの床として再利用すれば、空間を確保するための土の廃棄が不要になります。つまり、あとは屋根材・地表強度の課題さえクリアできれば、重機も使わずに、その場にあるものだけで建築することが可能になります。

将来的に、カーボンファイバーのような軽量で強度のある材料が一般化すれば、今回の鉄筋の代わりになるでしょう。また、地域によっては竹や樹木繊維を編む選択肢も有り得るはずです。そのくらい軽やかな屋根材になれば、地面の土を叩いて固めるだけで地表強度も十分となるかも知れません。そうなると、もしかしたら地球上のどこかで、今回の工法がシェルターなんかに活用される未来まで想像が膨らみます。

そういった普遍性、あるいは汎用性を形として示すために、たとえ全体の1/2だとしても、この作り方を実現させたことには大きな意味があると感じています。万博という機会を通じて、一歩でも建築の文化を前に推し進めたいと思っていたので、その意味では一つ達成出来たのではないか、と思っています。

以下の写真はクリックで拡大します

ここまでは、万博開幕前までの出来事について紹介してきました。次回は開幕後、そしてその先の展望について書いていきたいと思います。

服部大祐

1985年 横浜生まれ。2008年 慶應義塾大学環境情報学部卒業。2012年 メンドリジオ建築アカデミー修了。2014年 Schenk Hattori – 共同主宰。2025年 MIDW – 共同主宰。日本建築学会作品選集新人賞、東京建築士会住宅建築賞、京都建築士会藤井厚二賞など受賞。

■連載エッセイ“Territory of Imagination”