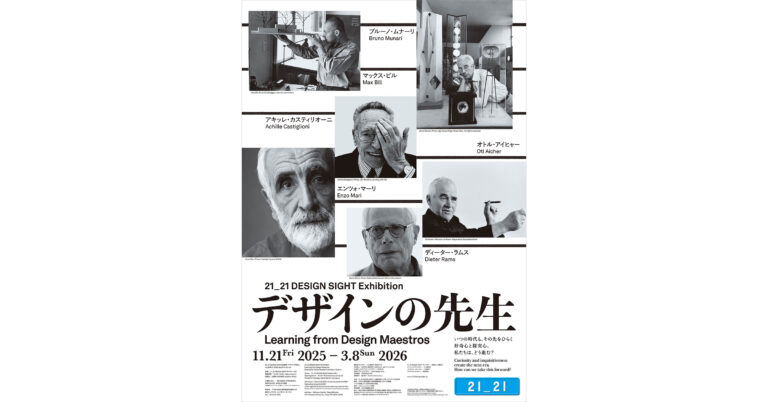

SHARE 21_21 DESIGN SIGHTでの展覧会「デザインの先生」の入場チケットをプレゼント。ブルーノ・ムナーリ、マックス・ビル、アキッレ・カスティリオーニ、オトル・アイヒャー、エンツォ・マーリ、ディーター・ラムスを“デザインの先生”と捉えて、活動の軌跡を改めて振り返る

- 日程

- 2025年11月21日(金)–2026年3月8日(日)

21_21 DESIGN SIGHTでの展覧会「デザインの先生」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

ブルーノ・ムナーリ、マックス・ビル、アキッレ・カスティリオーニ、オトル・アイヒャー、エンツォ・マーリ、ディーター・ラムスを“デザインの先生”と捉えて、活動の軌跡を改めて振り返ります。

展示会期は、2025年11月21日~2026年3月8日。展覧会の公式ページはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年12月5日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください 。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

21_21 DESIGN SIGHTでは2025年11月21日(金)より企画展「デザインの先生」を開催します。

展覧会ディレクターには、デザインジャーナリストの川上典李子と、キュレーター、ライターの田代かおるを迎えます。さまざまな出会いのなかに、生活や社会の今後について考えを巡らせるヒントがあります。多くの情報が迅速に行きかい、価値観が大きくゆれ動いている今日だからこそ、デザインを通して多様な視座を示してくれた巨匠たちの活動を振り返ってみたいと考えました。

今回フォーカスするのは次の6名、本展では彼らを「デザインの先生」として紹介します。

ブルーノ・ムナーリ(イタリア生まれ、1907–1998 年)、マックス・ビル(スイス生まれ、1908–1994 年)、アキッレ・カスティリオーニ(イタリア生まれ、1918–2002年)、オトル・アイヒャー(ドイツ生まれ、1922–1991年)、エンツォ・マーリ(イタリア生まれ、1932–2020年)、ディーター・ラムス(ドイツ生まれ、1932年–)。デザイン教育の現場で未来を担う人材を育んだ人物も含まれますが、それだけでなく、信念と希望を胸に活動することで各時代の先を探り、社会の新たな局面をもたらした人物であるという点で共通しています。本展ではまた、マックス・ビルやオトル・アイヒャーに学び、後に生涯にわたって親交を深め、日本におけるデザイン学の礎を築いた向井周太郎(1932–2024年)の視点にも触れていきます。考え、つくり、伝えつづけるデザインの行為は、生きることと切り離せません。代表作をはじめ、残されたことば、記録映像などを通して各氏の人間性に迫りそれぞれのデザイン活動に目を向けるとき、彼らは皆、私たち一人ひとりが考え、主体的に行動し、進んでいくことをまさに期待していたのだということも知るでしょう。

社会のこの先に向けて、デザインの視点に基づき「問い」そのものを投げかけることがこれまで以上に期待されているいま、デザインが担う役割もより広く、より深くなっています。忘れてはならない先人たちの活動の軌跡を改めてふり返ったうえで、この先をどう探り、社会に対してどのようなメッセージを投げかけていけるのか、そのことの重要性についても多くの皆さんと考えていければ幸いです。とてつもない好奇心と探究心と勇気の持ち主であり、魅力に満ちた先生たちに出会ってください。

以下に、詳細な情報を掲載します。

展示作品の一部

以下の写真はクリックで拡大します

展示の見どころ

本展では、ブルーノ・ムナーリ、マックス・ビル、アキッレ・カスティリオーニ、オトル・アイヒャー、エンツォ・マーリ、ディーター・ラムス、それぞれの仕事やプロセスの展示をはじめ、当時の写真や映像、本人たちの声を通して、その思考に迫ります。

◯映像インスタレーション

本人たちの語る映像を通して6名の言葉や活動を紹介する、菱川勢一(DRAWING AND MANUAL)による映像インスタレーションを展示します。武蔵野美術大学 基礎デザイン学科の協力により、菱川と展覧会ディレクターが本展の視点でセレクトした、アイヒャーに関するこれまで一般公開されたことのない映像が含まれることも注目です。◯デザインの先生とそのプロジェクト、関連する組織や人々

6名それぞれの代表作をはじめとするプロダクトや作品、活動を紹介します。加えて、ムナーリ、カスティリオーニ、マーリが関わったイタリア・モダンデザインを代表するインテリアブランド、「DANESE(ダネーゼ)」創業の哲学を紹介。そして、ビル、アイヒャーの実績を語る上で欠かすことのできないドイツ・ウルム造形大学や、同学への留学経験をもつ、デザイナーでデザイン教育者の向井周太郎の功績を展示します。その他、デザインの先生の教えが今とこれからにどう生きていくのか、日本との繋がりも取り上げながら、深澤直人や金井政明、向井知子など、現在幅広く活躍する人々が語る撮り下ろしインタビュー映像を展示します。

6人の先生たち

ブルーノ・ムナーリ Bruno Munari(1907–1998年)

1907年イタリア・ミラノ生まれ。20世紀イタリアを代表する最も影響力のある芸術家、デザイナーの一人。絵画、彫刻、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、写真、教育と多岐にわたる活動を行う。20世紀初頭にイタリアの芸術運動「未来派」に参加。1930年代には、キネティック・アートの先駆けとなる代表作「役に立たない機械」を制作。分野を横断しながら、アイロニーとユーモアにあふれた独自の創作活動を行うとともに、70年代より子どもの創造力を引き出すラボラトリーを世界各地で開催し教育活動に力を注ぐ。絵本『le Macchine di Munari(ムナーリの機械)』にはじまる多くの絵本や、デザインプロジェクトに関する著書は、現在も多くの言語で愛読されている。1957年設立の「ダネーゼ」社との密接な協働関係においては、優れた知育玩具、プロダクトの数々を生み出した。

マックス・ビル Max Bill(1908–1994年)

1908年スイス・ヴィンタートゥール生まれ。1924から27年にかけてチューリッヒの美術工芸学校で銀細工を学び、その後バウハウスに入学。多岐にわたる才能を発揮した建築家であり、芸術家、グラフィカー、ゲシュタルター、文筆家。具体芸術運動を主導し、数学的思考方法に基づく芸術を追求した。1953年にインゲ・アイヒャー=ショル、オトル・アイヒャーとともにウルム造形大学を創設、その設計を手掛け、初代学長に就任した。環境形成の理念のもと多大な影響を残している。「ウルム・スツール(ウルマー・ホッカー)」を始め「文化財としての生産品」の思考の現われであるユンハンスの時計などは名作デザインとして現在も製造され続けている。1993年には彫刻分野で高松宮殿下記念世界文化賞を受賞した。

アキッレ・カスティリオーニ Achille Castiglioni(1918–2002年)

1918年イタリア・ミラノ生まれ。建築家、デザイナー。1944年、ミラノ工科大学建築学科卒業。1940年頃から兄リヴィオ、ピエル=ジャコモと共に工業デザインを開始し、45年から兄と共同でスタジオを運営。「タッチア」や「アルコ」をはじめとする多くの優れた照明器具のデザインを手がけた。1968年のピエル=ジャコモ他界後は単独で活動した。教育者としても活躍し、トリノ大学およびミラノ工科大学で教鞭を執る。1956年にはイタリア工業デザイン協会(ADI)の設立に関わった。

オトル・アイヒャー Otl Aicher(1922–1991年)

1922年ドイツ・ウルム生まれ。20世紀ドイツを代表するグラフィックデザイナーであり、ビジュアルコミュニケーションとタイポグラフィの分野で後進に大きな影響を与えた。1953年には戦後ヨーロッパに希望をもたらす新たな教育の場として、インゲ・アイヒャー=ショル、マックス・ビルとともにウルム造形大学を創設する。1972年にはミュンヘン五輪のデザイン・コミッショナーとしてビジュアル・アイデンティティを手がけ、ピクトグラムも活かしたデザインで国際的に高く評価された。ルフトハンザ航空などの企業ロゴやCIも数多く手がけるなど企業デザインの先駆的存在である。自発的な探索とリサーチプロジェクトとして生まれたイズニー・イム・アルゴイ(南ドイツ)のためのピクトグラムや、フォント「ローティス」もアイヒャーのデザインとして知られている。

エンツォ・マーリ Enzo Mari(1932–2020年)

1932年イタリア・ノヴァーラ生まれ。芸術家、デザイナー。ミラノのブレラ美術アカデミーに入学し、ビジュアルアート作品を手がける。1950年代後半よりブルーノ・ムナーリの紹介で「ダネーゼ」社と協働し、デザイナーとしての活動を開始。数多くのプロダクト、家具のプロジェクトを手がけ、機能と形態の卓越したクオリティを生み出す。一方で、形態の背景に何があるのかを考えるよう繰り返し説き、量産品、工業デザインについての自身の哲学と倫理観について講演会等で熱弁を振るってきた。自身のデザイン哲学を記した著書に『プロジェクトとパッション』などがある。晩年には、良品計画、丸富漆器、飛騨産業など、日本企業との協働も行なった。

ディーター・ラムス Dieter Rams(1932年–)

1932年ドイツ・ヴィースバーデン生まれ。ドイツを代表するインダストリアルデザイナー。建築を学んだ後、1955年にブラウン社に入社し、長年にわたりデザイン部門の責任者を務めた。シンプルで機能的な製品を数多く手がけ、代表作には「ET 66」(電卓)や「SK 4」(ラジオ・レコードプレーヤー複合機)などがある。著書『Less, but better(より少なく、しかしより良く)』でデザイン哲学「良いデザインの10ヶ条」を提唱。その思想は現代のプロダクトデザインにも大きな影響を与え続けている。2025年9月に、世界デザイン機構(WDO)より世界デザイン賞を受賞。

展覧会ディレクター 川上典李子と田代かおる による「ディレクターズ・メッセージ」

ふと見回せば私たちは、なんと多くの人工の「かたち」に囲まれて暮らしていることでしょう。

そのなかで「優れたかたち」の存在はごく限られた数です。背景には、目に見えない長いプロセスがあり、一つひとつに、積み重ねられた時間と思索が凝縮しています。だからこそ時代や文化を越えて語り継がれ、特別な輝きを放ち続けるのです。本展は、国境を越え、人々を驚かせ、社会を動かす力を持ち、現代においてなお特別な輝きを放つ6名を「デザインの先生」と呼び、彼らのプロジェクトとともに、背景にある哲学を表に引き出す試みです。ドイツ、スイス、イタリアを母国とする「デザインの先生」たちは、同じ潮流に属していたわけではなく、それぞれが異なる原動力と哲学をもとに、戦後のヨーロッパで独自の道を切りひらいたマエストロたちです。

ではなぜ、仕事の手法や生き方も異なる「先生」6名を、同じステージに招聘したのかと言えば、そこに共通する軸を見たからでした。

商業主義を優先した「かたち」ではなく、ヒューマニティを中心に置き、さらには環境までとらえる営みとしてプロジェクトを行なっていたという軸です。

また「先生」たちが、自身の職能についてドイツ語ではゲシュタルター(Gestalter)のほか、エントヴェルファー(Entwerfer)を、イタリア語ではプロジェッティスタ(progettista)を使用していたことにも注目します。それは「構想者。設計者。プロジェクトする者。」にあたる言葉で、デザインをより統合的な営みとしてとらえていたことを示しています。本展では、これからの私たちの指針ともなるプロジェクトを改めて展示し、彼らの残した力強い言葉に耳を傾けます。

日常の対象に、実は発見すべき知性が潜んでいる。その気づきが混沌とした現代に問いかけるでしょう。

「私たちは、ここからどう進む?」展覧会ディレクター 川上典李子、田代かおる

展覧会ディレクターのプロフィール

川上典李子 Noriko Kawakami

ジャーナリスト、21_21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクター。

「AXIS」編集部を経て1994年よりデザインジャーナリストとして活動。多摩美術大学理事。2008年「WA一現代日本のデザインと調和の精神」、2014年「Japanese Design Today 100」共同キュレーション(共に国際交流基金)、パリ装飾美術館「Japon-Japonismes. Objets inspires, 1867-2018」ゲストキュレーター、2023年 京都市京セラ美術館「跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」企画・監修等、展覧会企画にも関わる。武蔵野美術大学客員教授。

田代かおる Kaoru Tashiro

ライター、インディペンデント・キュレーター。

イタリア政府給費生としてフィレンツェ美術アカデミーで学んだ後、ミラノを拠点にデザイン・建築について取材執筆を行う。主要テーマの一つは、エンツォ・マーリとの対話から読み解くデザイン哲学。翻訳書にマーリの著書「プロジェクトとパッション」(みすず書房)。2018年に帰国し、ATELIER MUJI GINZA Gallery1でデザイン展キュレーションを手がける(-2022)。近年の展覧会に「プロジェッタツィオーネ」(共同企画/東京ミッドタウン・デザインハブ)、「ジオ・ポンティの眼:軽やかに越境せよ。」(21_21 DESIGN SIGHTギャラリー 3)など。多摩美術大学非常勤講師。

以下の写真はクリックで拡大します

■展覧会概要

タイトル:21_21 DESIGN SIGHT企画展「デザインの先生」

会期:2025年11月21日(金)~2026年3月8日(日)

休館日:火曜日、年末年始(12月27日~1月3日)

開館時間:10:00~19:00(入場は18:30まで)

入場料:一般1,600円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

Tel. 03-3475-2121

アクセス:都営地下鉄大江戸線「六本木」駅、東京メトロ日比谷線「六本木」駅、東京メトロ千代田線「乃木坂」駅より徒歩5分

主催:21_21 DESIGN SIGHT、公益財団法人 三宅一生デザイン文化財団

特別協賛:三井不動産株式会社

展覧会ディレクター:川上典李子、田代かおる

企画協力:向井知子、板東孝明(武蔵野美術大学 基礎デザイン学科 教授)

企画協力、告知グラフィックデザイン:SPREAD

会場構成:TONERICO:INC.

映像制作:菱川勢一(DRAWING AND MANUAL)

21_21 DESIGN SIGHTディレクター:佐藤 卓、深澤直人

アソシエイトディレクター:川上典李子

プログラム・マネージャー:中洞貴子

プログラム・オフィサー:安田萌音