403architecture [dajiba]の橋本健史による、長谷川豪とケルステン・ゲールス、ダヴィッド・ファン・セーヴェレンの書籍『ビサイズ、ヒストリー:現代建築にとっての歴史』のレビュー「歴史の時代に向けて」が、建築討論に掲載されています。

book archive

建築関連法規の専門家として注目される建築家・佐久間悠による初の単著『事例と図でわかる 建物改修・活用のための建築法規』がamazonで予約受付中です

建築関連法規の専門家として注目され建築再構企画を主宰する建築家・佐久間悠による初の単著『事例と図でわかる 建物改修・活用のための建築法規』がamazonで予約受付中です。発売は2018年9月14日を予定。

中古物件を活用してシェアハウスや福祉施設、ホテル等の事業を始めたい!

ところが「建物の法律」を知らなければ無駄なコストがかかったり、違法建築になってしまう場合も。

「建物の法律家」である著者が相談を受けた実例をもとに、建物のリノベーションや活用でポイントになる建築関連法規を事業者向けにわかりやすく解説。

建物オーナー、テナント、設計者必読のリノベーション法律入門![主要目次]

はじめに──「建物の法律」の壁にぶつかる事業者たち第I部 事業者も知らないと損をする! 改修・活用のための「建物の法律」

第II部 既存の建物を活用するための5つの基本ステップ

第III部 事例編第1章 居住用施設への改修──シェアハウス、ゲストハウス、店舗付き住宅等

事例1-1:同じ「居住用」のつもりが・・・。用途変更の確認申請の基本(戸建て住宅→シェアハウス)

事例1-2:賃貸事業用に購入したゲストハウスが違法建築だった! (店舗付き住宅→ゲストハウス)

番外編1:木造3階建て住宅の改修(戸建て住宅→店舗付き住宅)第2章 福祉系施設への改修──保育園、老人福祉施設、障害者支援施設

事例2-1:さまざまな規制を乗り越えて、保育施設を開業する(宝石店→保育園)

コラム1:保育施設の「建物の法律」3つのポイント

事例2-2:検査済証を取っていない物件の用途変更──協議と調査を積み重ねてクリアする(店舗兼マンション→デイサービス)

番外編2:確認申請不要な規模の用途変更(オフィスビルの一室→福祉施設)第3章 商業系、宿泊施設、工場等への大規模な改修──オフィス、店舗、ホテルなど

事例3-1:融資は受けられる?コストを抑えた違法増築物件の是正計画(違法状態の事務所→適法状態の事務所)

コラム2:不動産取引や賃貸借契約の前に注意すべき、利害者間の調整

事例3-2:旧耐震の建物でもここまでできる! 構造も大規模にリノベーションしたビール工場(研修所→ビール工場)

事例3-3:法規をクリアしながら事業性を最大化する(事務所ビル→ホテル)

TOTO通信の2018年夏号(特集「移築のすすめ」)のオンライン版が公開されています

TOTO通信の2018年夏号(特集「移築のすすめ」)のオンライン版が公開されています。

想い入れのある建物を残したいと思っても、その土地での開発計画など、

時には同じ場所では残せない事情がある。

そんなとき、やむをえず建物をこわす以外にも、検討したいのが、「移築」という道。

木造は、一度解体しても、また別の場所で組み立てることができるため、昔から日本では、移築が行われてきた。

それは今でも実践されており、さまざまな記憶や技術の継承に役立っている。

既存の建物を生かすことが求められる時代だからこそ、忘れられかけている「移築」という選択肢を見直したい。

新しい手法にも注目し、現代における「移築」の可能性を考える。

石川初の新しい書籍『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い ―歩くこと、見つけること、育てること』がamazonで発売されています

石川初の新しい書籍『思考としてのランドスケープ 地上学への誘い ―歩くこと、見つけること、育てること』がamazonで発売されています。

地上は愉快でたくましい生存のスキルで満ちている!

自然と人、それぞれの仕組みと事情のままならなさを受け入れ両者を橋渡しする〈ランドスケープ的思考〉という新しい道具。その使い方と楽しみ方をここに伝えよう。

山間の農家で遭遇する巧みな工作(ファブリケーション)スキルをもつおじいさん「1 FAB-G」、GPSで記録した「軌跡ログ」を手に地図師となった私「4 地形と移動」、不寛容なベンチから見える都市と公園の関係「5 ベンチの攻撃」……。前方後円墳や平城京跡の観察から自宅の庭いじりまで、時間、スケール、事象を絶え間なく往還する〈地上学〉へ!

青木弘司や能作淳平らの作品を取り上げた、TOTO通信2018年春号「特集:入れ子の家」のオンライン版が公開されています

青木弘司や能作淳平らの作品を取り上げた、TOTO通信2018年春号「特集:入れ子の家」のオンライン版が公開されています。

箱の中に箱、そしてさらに箱。

入れ子というと、やや観念的な印象を受けるかもしれない。

しかし、実用的なところもあるのではないか。

内側の箱は、外側の箱に守られているから、

時には暖かくもなるし、プライバシーの確保にもつながる。

壁がふたつあれば、たとえば厚い断熱層と薄いシームレスな境界とに、

役割を分けることもできるだろう。

今までひとつだったものを分けてみることで、

新しい表現や、多様な住まい方が見出せるのではないか。

強い幾何学的な形式にとらわれることなく、

素直に入れ子のメリットを考えてみたい。

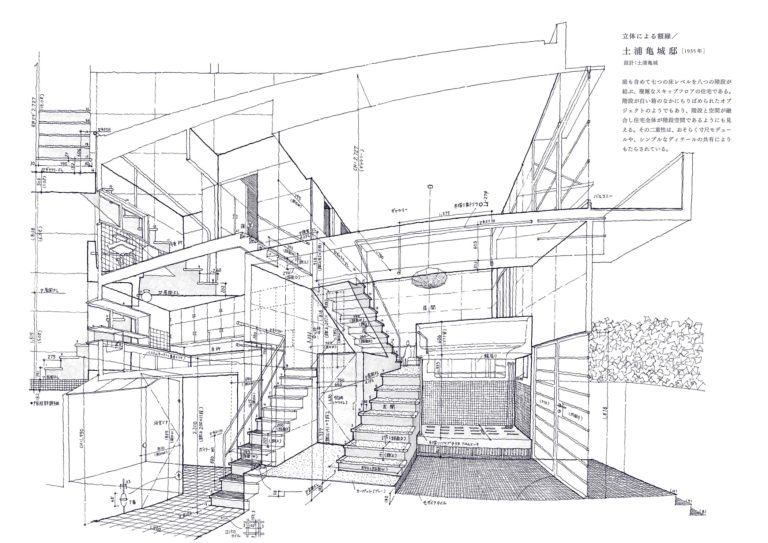

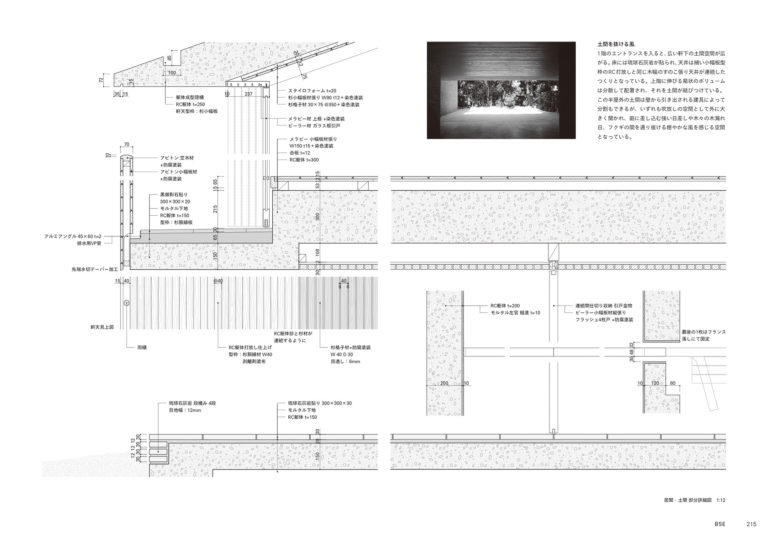

田中智之による書籍『階段空間の解体新書』をプレビューします。

青ペン1本で描く空間解剖図、なぜ、これほどまでに私たちを魅了するのか?

階段は床や窓とならび、建築を形づくる重要な要素のひとつである。

本書は、建築家が進化させてきた階段空間の構成やディテールに着目し、そこに秘められた設計思想を田中智之による空間解剖図(通称:タナパー)によって読み解くもの。

土浦亀城邸、日生劇場、多摩美術大学図書館、サヴォワ邸、ミュラー邸など有名建築のほか、無限に拡張する新宿駅、渋谷駅、東京駅など“巨大動線体”も収録。ここで展開されるドローイングは、精緻さと想像力を膨らませる多様さを併せ持ち、見るものの心を奪う。

待望の“タナパー”本!

中身のプレビュー画像は以下でどうぞ。

SHARE 長谷川豪、歴史家・加藤耕一、太田佳代子(モデレーター)が参加するトークイベント(書籍『現代建築にとっての歴史』刊行記念)が開催

- 日程

- 2018年6月25日(月)

長谷川豪、歴史家・加藤耕一、太田佳代子(モデレーター)が参加するトークイベント(書籍『現代建築にとっての歴史』刊行記念)が開催されます

長谷川豪、歴史家・加藤耕一、太田佳代子(モデレーター)が参加するトークイベント(書籍『現代建築にとっての歴史』刊行記念)が開催されます。開催日は2018年6月25日。参加には開催書店のオンラインショップで書籍購入の必要あり。

建築家 長谷川豪氏とベルギーを拠点に活動する建築ユニット OFFICEのケルステン・ゲールス、ダヴィッド・ファン・セーヴェレンが試みた、建築の歴史と自作との対話空間としての書籍『Besides, History:現代建築にとっての歴史』(鹿島出版会)の刊行を記念したトークイベントを開催いたします。

長谷川豪氏と西洋建築史を専門とする歴史家 加藤耕一氏が「現代建築にとっての歴史」について議論します。議論するテーマは「歴史をつかう」「ポスト・ポスト・モダニズム?」「素材」「民兵」「大衆性vs作家性」を予定しています。モデレーターに建築編集者・キュレーターの太田佳代子氏をお迎えします。

長谷川豪、ケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレンによる書籍『Besides, History:現代建築にとっての歴史』がamazonで予約受付中です

長谷川豪、ケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレンによる書籍『Besides, History:現代建築にとっての歴史』がamazonで予約受付中です。発売は2018年6月15日を予定。

世界が注目する2組の若手建築家、長谷川豪とOFFICEケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレンが描写する自作と歴史の関係。

今日の建築設計の現場において「歴史」というものは一体どのような役割を果たすのか。

長谷川豪、ケルステン・ゲールス、ダヴィッド・ファン・セーヴェレンは、過去の建築作品と互いの作品を読み解き、描写し、翻訳し、流用することによって、それらが織りなす星座を見つけ、意味を紡ぎだす。そして、それぞれの星座がささやきはじめる。

こうして歴史は設計に生かされる資源へと変容する。世界が注目する2組の若手建築家、長谷川豪とOFFICEケルステン・ゲールス&ダヴィッド・ファン・セーヴェレンが、アンドレア・パラーディオ、ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエ、グンナール・アスプルンド、アルド・ロッシ、坂本一成らの作品と自身らの作品の関係性を多数のドローイングを用いて示す。

本書は2017年5月にカナダ建築センターで開催された展覧会のカタログとして制作された。展覧会の様子はバス・プリンセンの写真で本書に記録されている。

新関謙一郎の建築設計図集『NIIZEKI STUDIO 建築設計図集』の中身をプレビューします。2018年5月25日発売予定。編集者のサイトには書籍制作の背景も掲載されています。

一見すると閉じた形態の外観からは想像がつかない、きめ細かく作り込まれた構成とやわらかく大らかな内部空間をもち、その圧倒的な美しさと、その類稀な才能から、多くの設計者を惹きつけてやまない新関謙一郎氏(NIIZEKI STUDIO主宰)。これまで雑誌での作品発表はあるものの、メディアでは決して多くを語ることなく知る人ぞ知る存在であった。

そんな新関が、今回満を持して、これまでの作品の中から自ら一つひとつ丁寧に選び出した12の建築をもとに、写真と図面を豊富に掲載した設計図集を刊行する――。

新関自身の手によって、本になったときどのように見えるかまでサンプルをつくって入念に検討され、図面は意図を明確にするためにその多くを新たに描き起こし、写真との関係を紡ぎ出す。このような丹念な作業の連続により、“建築が在る”ことの意味を重層させた新関のモノグラフとなっている。

絵本『ちいさいおうち』の展覧会が、表参道のスパイラルで開催されます

絵本『ちいさいおうち』の展覧会が、表参道のスパイラルで開催されます。会期は2018年5月15日~5月27日。

ヴァージニア・リー・バートンの絵本『ちいさいおうち』を覚えていますか…。

1942年にアメリカで出版された『ちいさいおうち』は1954年に日本に紹介され、今も世界中で多くの子どもたちに読み継がれています。その作者であるヴァージニア・リー・バートンは、1909年マサチューセッツ州の小さな町に生まれました。この絵本は、実際にバートンが彫刻家の夫と暮らした、ボストン北東の小さな半島ケープアンの家がモデルとなりました。物語の主人公は田園風景の中に佇む“ちいさいおうち”。その家の周りが開発の嵐によって大都会へと変貌し、“ちいさいおうち”はビルの間に取り残され、暗い不幸な時代を過ごします。

しかし、やがて再び田舎の美しい風景の中に移され、幸せと輝きを取り戻します。20世紀の都市化・工業化による時代の変遷を描いたこの物語は自然や生命の大切さを伝えています。バートンのメッセージは、発行されて70年を過ぎ、子どもたちの育つ環境が大きく変化する中、人々の心になお一層強く訴えかけてきます。

彼女は絵本作家としてだけでなく、テキスタイルやグラフィックの世界でも活躍しました。産業革命に湧くアメリカ社会の中で失われつつあったクラフトワークや日常の生活の中から生まれる素朴なデザインを大切にしたい、とバートンが中心となって立ち上げた芸術集団、フォリーコーブ・デザイナーズは、全米において一世を風靡し、その作品は大手デパートや、展覧会で次々に称賛を浴びました。

精力的にその才能を開花させたバートンの生涯を追い、彼女が大切にした素朴な郊外の自然や街を訪ね、手仕事による作品の数々とともに、豊かな創造と発想の源泉に触れたいと思います。

青木弘司・能作淳平・大井鉄也・三宅正浩+吉本英正の作品が特集されているTOTO通信の2018年春号「特集:入れ子の家」のオンライン版が公開されています

青木弘司・能作淳平・大井鉄也・三宅正浩+吉本英正の作品が特集されているTOTO通信の2018年春号「特集:入れ子の家」のオンライン版が公開されています。

箱の中に箱、そしてさらに箱。

入れ子というと、やや観念的な印象を受けるかもしれない。

しかし、実用的なところもあるのではないか。

内側の箱は、外側の箱に守られているから、

時には暖かくもなるし、プライバシーの確保にもつながる。

壁がふたつあれば、たとえば厚い断熱層と薄いシームレスな境界とに、

役割を分けることもできるだろう。

今までひとつだったものを分けてみることで、

新しい表現や、多様な住まい方が見出せるのではないか。

強い幾何学的な形式にとらわれることなく、

素直に入れ子のメリットを考えてみたい。

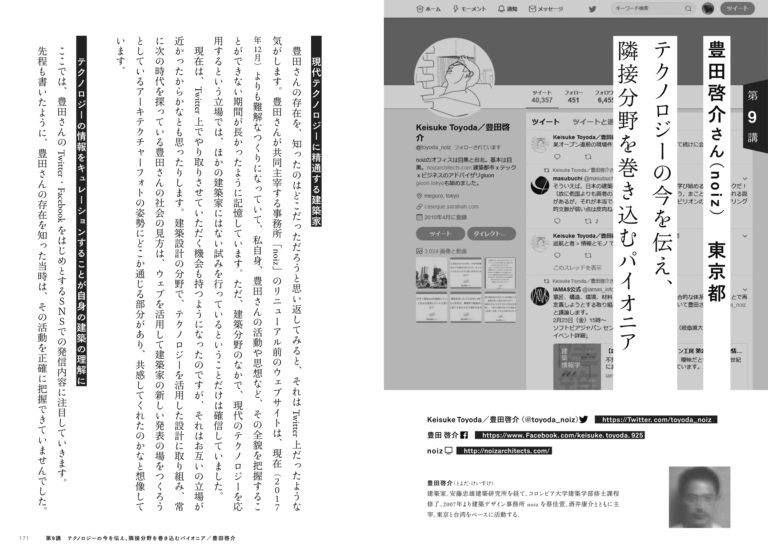

建築家のウェブ発信の方法を指南する書籍『建築家のためのウェブ発信講義』の中身連続プレビューの4回目です。今回は「豊田啓介さん:テクノロジーの今を伝え、隣接分野を巻き込むパイオニア」をプレビューします。amazon及び全国の書店で発売中です。

amazonの販売ページはこちらです。

書籍の概要は以下。

分析対象建築家:

藤村龍至さん(RFA) / 堀部直子さん(Horibe Associates) /連勇太朗さん(モクチン企画) / 伊礼智さん(伊礼智設計室) / 佐久間悠さん(建築再構企画) / 豊田啓介さん(noiz architects) / 渡辺隆さん(渡辺隆建築設計事務所) / 相波幸治さん(相波幸治建築設計事務所 / シモガモ不動産) / 川辺直哉さん(川辺直哉建築設計事務所)

ゼロから仕事をつくるためのプロモーション、社会を巻き込む建築理論の構築、施主候補との信頼関係を築くコミュニケーション。

建築家9名がウェブ上で打ち出す個性的な実践を手掛りに、読者各々の目的に合った情報発信の方法を丁寧に指南。

建築メディアに精通する著者によるSNS時代ならではの新しい「建築家」行動戦略!

建築家・青木淳さん推薦!

今や、建築のデザインに着手するより前に、あなたにとっての「建築家」をデザインできる。もはや「建築家」の型はひとつではない。人はみな、驚くほど違っているので、あなたがあなたらしく生きていける「建築家」がある。では、どうやってその「建築家」をデザインすればいいか。一人で建築サイトarchitecturephotoを立ち上げて以来10年の後藤連平さんが、そのヒントを教えてくれる。

中身のプレビューは以下からどうぞ。

青木淳の最新論考集『フラジャイル・コンセプト』がamazonで予約受付開始されています

青木淳の最新論考集『フラジャイル・コンセプト』がamazonで予約受付開始されています。発売は2018年5月19日を予定。

建築学生に絶大な人気を誇る青木淳の3.11震災以降の最新論集

「原っぱ(=人々が行動することによって楽しさを発見する空間)」と「遊園地(=人々の楽しみ方があらかじめ与えられている空間)」というコンセプトを提唱し、原っぱのような建築をつくることを試みてきた青木淳氏が、2011年の東日本大震災以降に書いたエッセーを中心にした論集。震災以降の青木氏の建築への取り組み方の変化、息遣い、さらに今後の展望が描かれた一冊。

・ フラジャイル・コンセプトとは? 一般的には、「コンセプト」とは、作品・プロジェクト全体を導き出す核のようなものをさすが、実際の創造行為の始まりにおいては、もっとあやふやなのものである。先が見えないなか、試し試し進むうちに暫定的に発見され、さらに進むうちに、また別のものが発見され、結局できあがったときに、事後的に発見されるものが「コンセプト」である。という意味で、「コンセプト」というものは本来的にフラジャイルなのではないか、という問題提起を含んでいる。

・内容紹介 第1部 表現でないこと

第2部 東日本大震災

第3部 具象と抽象を行き来しながら

第4部 日常の風景

第5部 建築を見ながら、考えたこと――『新建築』二〇一五年月評

第6部 建築をバラバラなモノとコトに向かって開くこと

(詳細は目次リンク参照)

書籍『建築家のためのウェブ発信講義』を特集するにあたり、辻琢磨さん(403architecture [dajiba])・猪熊純さん(成瀬・猪熊建築設計事務所)・高橋寿太郎さん(創造系不動産)にレビューを依頼しました。

本書では建築家の世界を「学問としての建築」「ビジネスとしての建築」という視点で語っています。レビュー企画を行うにあたり、これらの視点を体現していると以前より感じていた方々に依頼することで、本書籍の多様な見方が浮かび上がるのではと思いました。

辻さんには「学問としての建築」を体現している立場として、建築家をサポートする活動で注目を集める高橋さんには「ビジネスとしての建築」として、そして、住宅にとどまらず公共・商業など幅広く活動する猪熊さんは、その両方を架橋する視点でのレビューを期待し依頼しました。

執筆頂いたレビューは、建築人としてのそれぞれの立場と実践からの正に「生きた言葉」と言ってよいものになっています。本書籍を理解するための補助線として閲覧いただければ幸いです。

(アーキテクチャーフォト編集部)

ウェブと、その作り手をデザインする本

本書は、若手で建築を生業にしている人なら、もはや誰もが知るサイトとなったアーキテクチャーフォトの運営者、後藤連平さんによる、ウェブ発信の教科書である。

「パラダイムシフトは、情報革命から起こる」という話がある。産業革命はなぜ起こったか、ということについて様々な切り口から説明がなされているが、グーテンベルクの活版印刷こそが、それまでとは全く異なる量の情報の流通を生み、知識層を増やし、産業革命にまで繋がった、という考え方だ。ウェブは、このマスメディア主体の形式を根底から変える新しい情報伝達だ。後藤さんは、建築業界という場所で、まさにこれを体現してみせたパイオニアだ。

運営が始まって10年、様々な建築専門誌が無くなってゆく中、アーキテクチャーフォトはそれと反比例するように成長をとげた。twitter・facebook・ウェブサイトの連鎖から生み出される情報は、「見ない日がない」といっても過言ではない、インフラのようなメディアとなった。私たちが普通に受け入れるようになっていたこの状況は、もちろん勝手に起こったことではない。後藤さんが「継続に勝るものはない」と語っているように、そもそもウェブによる発信は、日常になってしまうほどの連続性によって効果を発揮するものなのだ。私たちは、アーキテクチャーフォトが無ければ、それを認識することすらできなかったのではなかろうか。本書は、そんな彼が私たち建築家に教えてくれる、新しい時代の情報発信のあり方だ。

とはいっても、本書は「どうやって発信すべきか」といったことだけが書かれたハウツー本とはちょっと違う。「個性と強みを活かした発信をしよう」「継続に勝るものはない」「信頼される発信を心がける」といった切り口から発信目線の平易な言葉で解説が進むものの、実はその裏には「そもそもあなたは、建築家として何が売りなんですか」という問いが並走している。後半の実践編でも同様だ。それぞれの建築家の情報発信の手法が、いかに彼らの活動にふさわしいものになっているか、具体的に丹念に分析されている。そこに隠されているのもまた、「己を知らねば情報発信はできない」という事実である。

「蟻鱒鳶ル」で知られる岡啓輔と萱原正嗣による書籍『バベる!』がamazonで発売されています

「蟻鱒鳶ル」で知られる岡啓輔と萱原正嗣による書籍『バベる!』がamazonで発売されています。

2005年、着工。現在も建設中。200年もつコンクリートで、「蟻鱒鳶ル」をつくる男の意志と記録、そして未来。

amazonの書籍購入ページはこちら

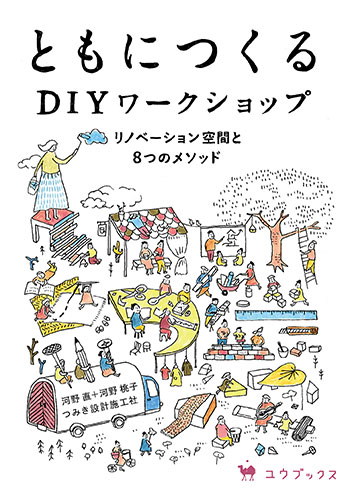

河野直+河野桃子+つみき設計施工社の編著による書籍『ともにつくるDIYワークショップ リノベーション空間と8つのメソッド』をプレビューします。出版社はユウブックスです。

現在まで250回以上のDIYワークショップを実施し、自分の居場所を仲間や家族と「ともにつくる」楽しさを発信する、つみき設計施工社の河野直、桃子の両氏。

初の著作となる本書では、「ともにつくる」ためのノウハウや作品を紹介している。

効率的な人員配置、安全への配慮、時間通りに進まない場合の対応など、大人数で進める現場ならではの工夫のほか、左官壁塗り、床張り、タイル貼り、ペンキ塗りなどの施工プロセスやキレイに仕上げるコツなど、DIYをサポートするプロとしての仕事方法を多数盛り込んでいる。またSNSの利用やエリアのキーマンを計画に巻き込みながら、古いビルをリノベーションし満室のシェアアトリエへと変えた記録など貴重な情報も。DIYブームの昨今、自分の手で住まいづくりを楽しみたいというクライアント、仲間を集め、低予算でリノベーションならではの味のある洒落た空間を実現しようというシェアアトリエやショップオーナーなどのクライアントをもつ設計事務所・工務店にはぜひ手にとっていただきたい。

中身のプレビューは以下からどうぞ。