ギャラリー間で始まった「中村好文展 小屋においでよ!」の会場写真が野良犬のケンチク彷徨記に掲載されています

ギャラリー間で始まった「中村好文展 小屋においでよ!」の会場写真が13枚、野良犬のケンチク彷徨記に掲載されています。

ギャラリー間で始まった「中村好文展 小屋においでよ!」の会場写真が野良犬のケンチク彷徨記に掲載されています

ギャラリー間で始まった「中村好文展 小屋においでよ!」の会場写真が13枚、野良犬のケンチク彷徨記に掲載されています。

東京と大阪で開かれるアンドレアス・グルスキー展の公式サイトがオープンしています

東京と大阪で開かれるアンドレアス・グルスキー展の公式サイトがオープンしています。今のところ展覧会の概要や会期などの情報を見る事ができます。

ドイツの現代写真を代表する写真家、アンドレアス・グルスキー(1955年-)による日本初の個展を開催します。 ドイツ写真の伝統から出発したグルスキーは、デジタル化が進んだ現代社会に相応しい、すべてが等価に広がる独特の視覚世界を構築し、国際的な注目を集めてきました。

本展覧会には、1980年代の初期作品に始まり、《99セント》(1999年)、《ライン川II》(1999年)、《F1ピットストップIV》(2007年)、《ピョンヤンI》(2007年)、日本に取材した《東京証券取引所》(1990年)や《カミオカンデ》(2007年)といった代表作から、最新作《カタール》(2012)にいたるまで、グルスキー自身が厳選した約65点の作品が一堂に会します。衛星からの画像を基にした「オーシャン」シリーズ(2010年)や、川面を写す「バンコク」シリーズ(2011年)など、その作品は近年ますますコンセプチュアルな様相を強めています。同時に、まるで抽象絵画のような写真は、写真を使った画家とも言えるグルスキーが開拓した新たな境地を伝えています。

展示会場は、初期から今日までを回顧する年代順ではなく、独自の方法にしたがって構成されます。 初期作品と新作、そして、大小さまざまな写真を並置する斬新な展示は、個々の写真を際立たせるとともに、展示室全体を一つの完璧な作品のようにも見せることでしょう。この比類のない展示により、グルスキーの写真世界の魅力を余すところなくご紹介します。

中村好文展「小屋においでよ!」のためにギャラリー間の中庭につくられた原寸の小屋の制作プロセス写真が公開されています

中村好文展「小屋においでよ!」のためにギャラリー間の中庭につくられた原寸の小屋の制作プロセス写真が公開されています。概要テキストはこちらで読む事ができます。

堀口捨己・神代雄一郎展「建築家とは何か」が明治大学博物館ギャラリーで開催されます

堀口捨己・神代雄一郎展「建築家とは何か」が駿河台キャンパス明治大学博物館ギャラリーで開催されます。開催期間は2013年4月20日~5月19日。磯崎新、ケン・タダシ・オオシマ、日埜直彦、藤村龍至などが参加する関連イベントも企画されています。

分離派建築会結成以後,我国の近代建築運動を牽引しつつ,他の追随を許さない茶室と庭の研究を大成した建築家・堀口捨己(1895〜1984)。

近代建築史研究,デザインサーヴェイ,日本建築意匠論研究をはじめ多彩な活動を基盤に現代建築批評を展開した神代雄一郎(1922〜2000)。

明治大学建築学科創立時の教員でもある二人は,国際的な視野と独自の発見的感性で日本の環境と意匠を捉える「眼」の人であった。そして,それは同時に「建築家とは何か」を問う鋭い批評精神の基盤でもあったことを見逃してはならない。

本展覧会では,堀口捨己の建築設計図面と,神代雄一郎のデザインサーヴェイ図面を中心とする展示を行うことで,今こそ再評価されるべき彼らの問いを読み直す契機としたい。

中山英之をゲストに迎えて、島田陽がコーディネーターを務めるトークイベント「ちいさくておおきな家」が大阪で開催されます

中山英之をゲストに迎えて、島田陽がコーディネーターを務めるトークイベント「ちいさくておおきな家」が大阪で開催されます。開催日は、2013年4月27日。

坂本一成の「代田の町家」で、八束はじめと坂本一成によるトークイベント「建築批評の内と外」が開催されます

坂本一成が設計した「代田の町家」を会場として、八束はじめと坂本一成によるトークイベント「建築批評の内と外」が開催されます。開催日は、2013年5月6日。参加の条件はリンク先でどうぞ。

『多木浩二と建築』でご協力いただいた建築家の坂本一成さんと八束はじめさんは、1月に青土社から刊行された『視線とテクスト──多木浩二遺稿集』の発起人兼編者でもあり(他に伊東豊雄氏、白澤宏規氏)、多木浩二さんと深い交流がありました。このイベントでは、往年のエピソードなども交えつつ、分野や時代を超えた多木さんの批評活動をめぐって対話をしていただきます。

また、その会場には特別に、坂本さんの設計による《代田の町家》(1976)を貸していただくことになりました。《代田の町家》は多木さんが初めて評論した坂本さんの作品であり[*]、今回の特集とも縁が深い建築です。加えて現在、《代田の町家》は当初からの住み手が離れて敷地が売りに出されており、その意味でも建物を体験する非常に貴重な機会になります。当時実際に多木さんが訪れ、批評したその建築空間でのイベントに、ぜひ奮ってご参加ください。

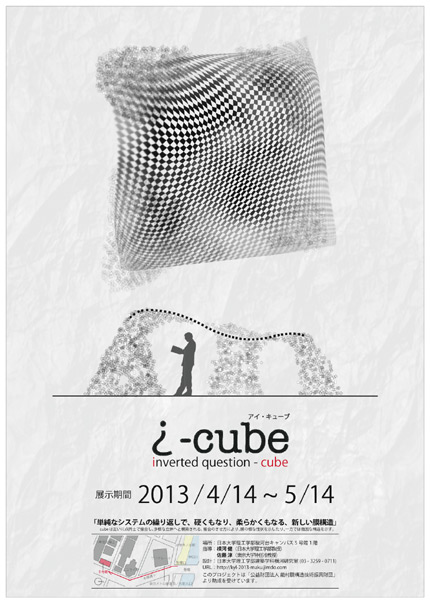

横河健・佐藤淳が指導して日本大学・横河研究室が設計する膜構造プロジェクト「i-cube」の展示が、2013年4月14日(日)~5月14日(火) (10時~20時頃)行われます。場所は「日本大学理工学部駿河台キャンパス5号館1階ピロティ」。公式ウェブサイトはこちら。

青木淳の青森県立美術館をそのまま再現した展覧会「青森県立美術館展 コレクションと空間、そのまま持ってきます」が福岡で開催されています

青木淳の青森県立美術館をそのまま再現した展覧会「青森県立美術館展 コレクションと空間、そのまま持ってきます」が福岡の三菱地所アルティウムで開催されています。会期は2013年5月26日まで。

神仏像や美人画に独特の様式を打ち立てた棟方志功、ウルトラ怪獣の産みの親である成田亨、詩から演劇、映画まで幅広く活躍したアングラ文化の旗手寺山修司、過激なオブジェ作品で世界を挑発し続けた工藤哲巳、ベトナム戦争に取材し、幾多の優れた報道写真を残した沢田教一、そして若い世代の圧倒的支持を集める奈良美智など、本州最北端の地「青森」からは、いわゆる「芸術」の枠組みに収まりきれない多彩な才能が生まれ、時代の表現を大きく変えてきました。さらには現代文化にも強い影響を与えている「考現学」を創始した今和次郎と、考現学的手法により風俗、世相を採集した弟の今純三、「11ぴきのねこ」シリーズで知られる漫画家の馬場のぼるも青森県出身です。本展では、こうした青森とゆかりのあるユニークなアーティストの作品に加え、建築的にも活動的にも従来型の美術館から大きく抜け出た「青森県立美術館」の魅力を紹介。コレションのみならず、案内サインやフロアスタッフのユニフォーム等を含めた展示空間が、丸ごと福岡で再現されます。

坂本一成の展覧会「坂本一成住宅めぐり」が八王子市夢美術館で開催されます。開催期間は、2013年5月17日(金)~6月30日(日)。実際に坂本設計の住宅を見られる見学会や、坂本本人によるギャラリートークも企画されています。

八王子市夢美術館では地元ゆかりの建築家坂本一成(さかもと・かずなり)の展覧会を開催します。

坂本一成(1943年~)は八王子出身、日本を代表する建築家の一人です。氏は東京工業大学および大学院で篠原一男に建築を学び、その後武蔵野美術大学で助教授、東京工業大学で助教授、教授として後進の指導にあたりながら、住宅を中心に作品を発表してきたプロフェッサーアーキテクトとして有名です。東京工業大学坂本一成研究室からは現在、建築界においてその活躍がめざましいみかんぐみの曽我部昌史、アトリエ・ワンの塚本由晴や西沢大良などを輩出し、その師としても坂本の名は知られます。

詳しい情報は、以下。

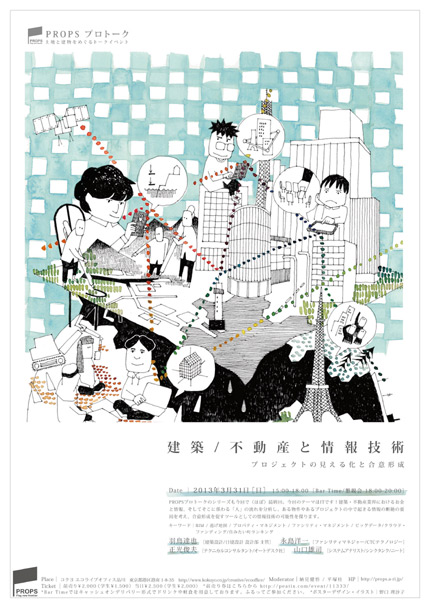

「逃げ地図」のデモンストレーションなども行われる、PROPS プロトーク第5回「建築・不動産と情報技術」-プロジェクトの見える化と合意形成-が開催されます。開催日は、2013年3月31日。

大きな可能性を持ちながら設計から施工までのフェイズで活用されるに留まるBIM、マンションやオフィスビルの管理のみに使われるプロパティ・マネジメント用のソフトウェア、不動産仲介だけに活用される物件情報など、1つの不動産に対しても目的や建物のフェイズごとに、異なるツール、異なるデータベースが使われています。

建築・不動産業界におけるお金と情報、そしてそこに係わる「人」の流れを分析し、ある物件やあるプロジェクトの中で起きる情報の断絶の要因を考えます。そしてさまざまな立場の人間が土地や建物の価値をわかりやすく認識し、合意形成できるプラットフォームとは何なのか。企画から運用まで、さまざまなスケール、さまざまなフェイズで情報技術を駆使しながら土地や建物に関わるプロ4者とともに、建築・不動産プロジェクトの見える化/効率化を図り、合意形成を促すツールとしての情報技術の可能性を探ってゆきます。

詳しい登壇者などは以下。

ヴィトラ・デザイン・ミュージアムでのルイス・カーンの展覧会「the power of architecture」の会場写真がdomuswebに掲載されています

ヴィトラ・デザイン・ミュージアムでのルイス・カーンの展覧会「the power of architecture」の会場写真が10枚、domuswebに掲載されています。

鈴木康広と中邑賢龍によるトークショー「凹デザイン(ボコデザイン)の活動ー気づきをデザインすること」がAXISギャラリーで開催されます

アーティストの鈴木康広と東京大学先端科学技術研究センターのをお中邑賢龍によるトークショー「凹デザイン(ボコデザイン)の活動ー気づきをデザインすること」がAXISギャラリーで開催されます。2013年4月12日。

「路上と観察をめぐる表現史ー考現学以後」展のレポートと会場写真がエキサイトイズムに掲載されています

広島市現代美術館で行われている展覧会「路上と観察をめぐる表現史ー考現学以後」のレポートと会場写真がエキサイトイズムに掲載されています。

studio velocityの名古屋の住宅「都市にひらいていく家」のオープンハウスが開催されます

studio velocityの名古屋の住宅「都市にひらいていく家」のオープンハウスが開催されます。リンク先のPDFに住宅の写真や模型の画像などが掲載されています。

中村竜治の会場構成による「カリフォルニア・デザイン 1930-1965」展の新しい会場写真がjapan-architects.comに掲載されています

中村竜治の会場構成による「カリフォルニア・デザイン 1930-1965」展の新しい会場写真が10枚、japan-architects.comに掲載されています。

中村竜治が会場構成を手掛けた「カリフォルニア・デザイン 1930-1965」展の会場写真が、弐代目・青い日記帳に掲載されています

中村竜治が会場構成を手掛けた「カリフォルニア・デザイン 1930-1965」展の会場写真が、弐代目・青い日記帳に掲載されています。会場は、国立新美術館。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中