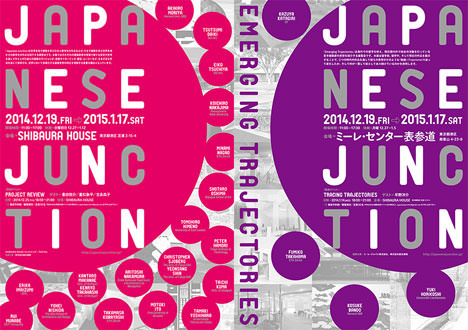

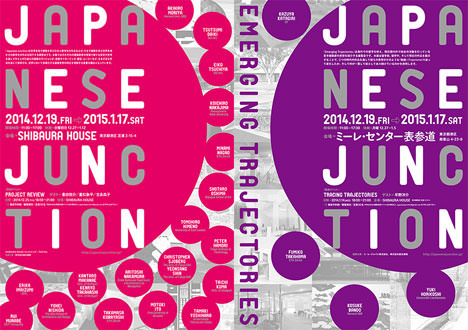

OMAの重松象平、noizの豊田啓介、によるProject Reviewも行われる、日本人建築留学生らの展覧会「Japanese Junction」などが開催されます。

「Japanese Junction」展は、SHIBAURA HOUSEを会場に。「Japanese Junction Emerging Trajectories」展はミーレ・センター表参道を会場としています。

「Japanese Junction」は、海外で建築を学ぶ日本人学生の作品を紹介する展覧会として、2010 年の初開催から、これまで計4 回開催し、10 カ国の25 の大学からのべ67 人の作品を展示してきました。今年はSHIBAURA HOUSE を会場として、アメリカ、ヨーロッパ、インドなど10 の国で建築を学ぶ20 人の学生の作品を展示します。また、昨年初めて開催し

た「Emerging Trajectories」も、昨年に引き続きミーレセンター表参道を会場に4 名の若手建築家の展示をおこないます。

Japanese Junction について

「Japanese Junction」は世界各地で建築を学ぶ日本人留学生の作品および、日本で建築を学ぶ世界各地からの留学生の作品を紹介する展覧会です。本展ではそれぞれの建築教育の現場で様々な発見や思考を通して作り上げた彼らの建築のヴィジョンが、図面やドローイング、模型、ムービーなど、さまざまな手法を通じて表現され、世界において多様化する建築思想の現在を理解する貴重な機会となっています。公開講評会では国内外で活躍する建築家達をゲストとしてお招きし、出展者や来場者の皆様とともに、それぞれの作品を通して、様々な議論が展開されることを期待しています。

Emerging Trajectories について

「Emerging Trajectories」は海外での留学を終え、現在国内外で独自の活動を行っている若手建築家の思想を紹介する展覧会です。本展は留学前、留学中、そして現在の作品を展示することで、三つの時代の作品を通して彼らの思想がどのような「軌跡」(Trajectories) を辿って変化したか、そして何が一貫して核としてあり続けているのかを表明します。トークイベントでは、海外を中心に第一線で活躍している建築家をゲストとしてお招きし、様々なディスカッションをおこないます。

![サムネイル:塚本由晴をゲストに迎え、関西の建築家14組がお互いの作品を批評しあうイベント「OPEN atD 2015」が開催[2014/1/13]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2014/12/open4d.jpg)