MVRDVによる、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」。 世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起 photo©Eckhart Matthäus

MVRDVによる、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」。 世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起 photo©Eckhart Matthäus

MVRDVによる、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」。 世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起 photo©Eckhart Matthäus

MVRDVによる、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」。 世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起 photo©Eckhart Matthäus

MVRDVによる、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」。 世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起 photo©Eckhart Matthäus

MVRDVによる、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」。 世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起 photo©Eckhart Matthäus

MVRDVが設計した、ドイツ・アウクスブルクのパヴィリオン「Fuggerei NEXT500 Pavilion」です。

世界最古のソーシャルハウジング“フッゲライ”の500周年を記念して建設、5週間に渡り行われる学術的な議論や展示の為に使われ、8.5mのキャンティレバーは未来のフッゲライを見渡す事を想起させます。

こちらはリリーステキストの翻訳

MVRDVとフッガー財団が、ソーシャルハウジング「フッゲライ」の500周年を記念し、祝賀パビリオンと「未来のフッゲライ」のための3つの提案を実施

ドイツ・アウクスブルクにある世界最古のソーシャルハウジング「フッゲライ」は、今週末から500周年を迎え、ソーシャルハウジングと現在のグローバルな課題に関する学際的な議論やイベントを5週間にわたって開催します。この記念行事の中心となるのが、MVRDVが設計したNEXT500パヴィリオンで、多数の要人やフッガー家の創設者が出席する中、本日オープンしました(※2022年5月6日)。明日2022年5月7日には、欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長が、パビリオン内の展示で、MVRDVによる「未来のフュッゲライ」についての研究、新しいフュッゲライコードと世界中の新しい複合施設の3つの提案などを見学される予定です。

欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長は述べます。

「500年にわたるフッゲライは、アウクスブルクの人々が何世紀にもわたって共に成し遂げてきた成功を象徴しています」

「この背景には、立派な市民意識と、企業家としての先見性があります。常に自分自身のことよりも社会の幸福を優先させ、その結果、歴史的な挑戦だけでなく日常生活の苦難にも共通の強さを持って立ち向かうことが有効であることが証明されたのです。ヨーロッパは、この偉業に心からの祝福を贈ります」

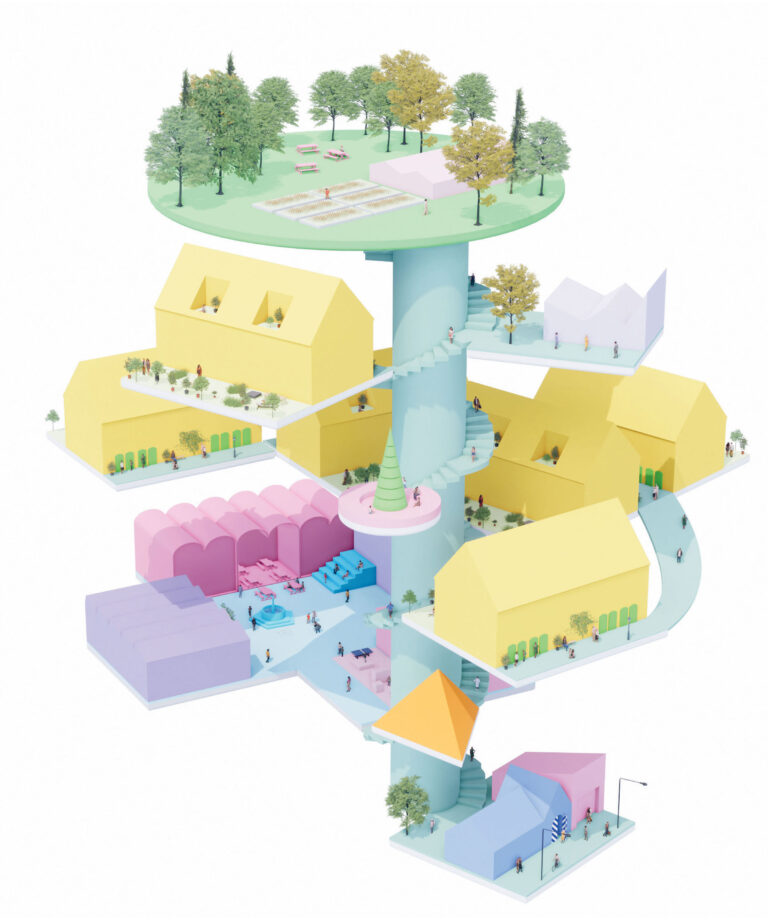

パヴィリオンは、細長い切妻屋根の建物で、その形はフッゲライの長い段々畑をイメージしています。しかし、一直線のブロックではなく、パヴィリオンの一端はカーブして持ち上げられており、アウグスブルクと世界の未来にフッゲライになるものを見渡す役割を連想させています。この持ち上げられた端は8.5mのキャンティレバーとなり、講演会、討論会、ワークショップ、その他の文化的イベントのための演台が設置されています。この構造体はすべてクロスラミネート・ティンバーでできており、8mのキャンティレバーとダブルカーブのエレメントによって、現代のCLT技術の限界を押し広げています。またCLTは、パヴィリオンを簡単に取り外すことができるモジュールシステムとなる事を可能にし、社会的、持続可能な文脈の中でパヴィリオンが第二の人生を歩むことを可能にしています。木材はフッゲライの森から調達し、木製のインテリアは地元の大工が制作しました。

パヴィリオン内では、「未来のフッゲライ」をテーマにした展示を体験することができます。フッゲライは1521年にドイツの商人ヤコブ・フッガーによって設立されましたが、住宅不足、気候危機、社会的不平等、孤立化が進むこの時代において、フッゲライのサステナビリティ志向で人を中心としたコンセプトは、現代においても模範となるものです。この展覧会のために、MVRDVとフッガー財団はアウクスブルクの既存団地を調査し、フッゲライが新たに書いた「フッゲライ・コード」に沿って、団地が成功するための方程式を抽出しました。その結果、8つのシンプルな「構成要素」が生まれ、世界中のさまざまな状況に適応できる新しいフッゲライのためのシステムの基礎となりました。また、パヴィリオンの内部レイアウトにもこの「構成要素」が採用されており、8つの「構成要素」から着想を得た展示・イベント用のスペースが8つ設けられています。