深澤直人と葛西薫が、21_21 DESIGN SIGHTでの「雑貨展」について語っている対談記事が公開されています

深澤直人と葛西薫が、21_21 DESIGN SIGHTでの「雑貨展」について語っている対談記事が公開されています。

深澤直人と葛西薫が、21_21 DESIGN SIGHTでの「雑貨展」について語っている対談記事が公開されています

深澤直人と葛西薫が、21_21 DESIGN SIGHTでの「雑貨展」について語っている対談記事が公開されています。

外務省が創設する日本の海外発信拠点JAPAN HOUSEが、「日本とは何か」をテーマにした企画展を公募するそうです

外務省が創設する日本の海外発信拠点JAPAN HOUSEが、「日本とは何か」をテーマにした企画展を公募するそうです。原研哉が総合プロデューサーとして、同プロジェクトの企画運営を支えるとの事。

JAPAN HOUSEでは、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロの各都市を巡回する「企画展」を募集します

2017年、外務省は、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロにおいて、日本の海外発信拠点JAPAN HOUSEを創設します。そこで、意欲と才能のあるアーティスト、クリエイター、エンジニア、研究者、企業、団体等の皆さまに、「日本とは何か」という大きな問いに対する答えを、ジャパン・ハウスにおける「企画展」として、表現してもらいたいと考えています。ジャンルは問わず、国内外から広く募集します。

ジャパン・ハウスでは、1年に3企画の予定で、各拠点を巡回する共通企画展展を行います。これは「日本とは何か」という大きな問いに対する答えを様々な視点から提示し、海外の方々に日本の持つ魅力に目覚めてもらうことを目指しています。また、海外における発表・表現の場そして各地におけるサポート体制を提供していくことにもつながります。今までにないコンテンツの送り込みや新たな日本のあり方をプレゼンテーションしていただける機会を創り出したいと考えます。

展覧会「MIYAKE ISSEY展 : 三宅一生の仕事」の会場写真と動画が、internet museumに掲載されています

展覧会「MIYAKE ISSEY展 : 三宅一生の仕事」の会場写真と動画が、internet museumに掲載されています。以下は、展覧会公式の概要です。

三宅氏は常に次の時代を見据えながら、新しい服づくりの方法論と可能性を示しています。それは、1960年に日本で初めて開催された世界デザイン会議において、当時、多摩美術大学在学中であった三宅氏が、衣服デザインが含まれないことに疑問を持ち質問状を送ったことに始まります。既にそこには、衣服は時代と共に移ろう「ファッション」として存在するのではなく、より普遍的なレベルで私たちの生活と密接に結びついて生まれる「デザイン」であるという三宅氏の思想が見て取れます。以来、既成の枠にとらわれない自由な発想のもと、独自の素材づくりから始まり、「一枚の布」と身体との関係や、そこに生まれる「ゆとり」や「間(ま)」を追求しています。また、チームと共に粘り強いリサーチと実験を行い、革新性と着心地のよさを兼ね備えた衣服を生み出しています。

本展では、初期から最新プロジェクトまでの全仕事を通して、ものづくりに対する三宅氏の考え方やデザインアプローチを明らかにし、未来に向けた更なる創作の可能性を探ります。三宅氏の仕事の多様性や豊かさを示しつつ、細部をも丹念に紹介する本展は、今なお進化し続ける三宅氏の服づくりについて明らかにするものです。子どもから大人まで、誰もがつくることの楽しさに触れていただくとともに、本展が自由な発想を押し広げ、創造力を刺激する機会となれば幸いです。

アイヴァン・カヨーティによる、TEDでのトーク「性別なしのトイレが必要な理由」です。日本語字幕付。

私たち誰もが必要とするものがあります—きれいな空気、水、食料、寝る場所、愛・・・そして安全におしっこできる場所。2つの性別の枠に収まらないトランスジェダーの人々にとって、公共のトイレは大きな不安の元であり、咎められたり、嫌な目にあったりしやすい場所です。詩の朗読のごとくリズム感のあるトークで、アイヴァン・カヨーティが性別アイデンティティという、複雑かつ極めて個人的な問題に挑み、全ての公共の場所における性別のないトイレの必要性を訴えます。

関祐介のウェブサイトに、新潟の「庖丁工房タダフサ ファクトリーショップ」の写真などが掲載されています

関祐介のウェブサイトに、新潟の「庖丁工房タダフサ ファクトリーショップ」の写真6枚などが掲載されています。ショップの公式サイトはこちら。柴田文江がデザインした庖丁などを扱っています。

Appleが、「iPhone SE」を発表しています。

国立新美術館での、「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」の会場写真がwallpaper*のウェブサイトに掲載されています

国立新美術館での、「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」の会場写真が9枚、wallpaper*のウェブサイトに掲載されています。

以下は展覧会公式の概要。

このたびの展覧会「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」は、三宅氏が活動を開始した1970年から現在に至る約45年間の仕事を紹介する、これまでにない規模の展覧会となります。

三宅氏は常に次の時代を見据えながら、新しい服づくりの方法論と可能性を示しています。それは、1960年に日本で初めて開催された世界デザイン会議において、当時、多摩美術大学在学中であった三宅氏が、衣服デザインが含まれないことに疑問を持ち質問状を送ったことに始まります。既にそこには、衣服は時代と共に移ろう「ファッション」として存在するのではなく、より普遍的なレベルで私たちの生活と密接に結びついて生まれる「デザイン」であるという三宅氏の思想が見て取れます。以来、既成の枠にとらわれない自由な発想のもと、独自の素材づくりから始まり、「一枚の布」と身体との関係や、そこに生まれる「ゆとり」や「間(ま)」を追求しています。また、チームと共に粘り強いリサーチと実験を行い、革新性と着心地のよさを兼ね備えた衣服を生み出しています。

本展では、初期から最新プロジェクトまでの全仕事を通して、ものづくりに対する三宅氏の考え方やデザインアプローチを明らかにし、未来に向けた更なる創作の可能性を探ります。三宅氏の仕事の多様性や豊かさを示しつつ、細部をも丹念に紹介する本展は、今なお進化し続ける三宅氏の服づくりについて明らかにするものです。子どもから大人まで、誰もがつくることの楽しさに触れていただくとともに、本展が自由な発想を押し広げ、創造力を刺激する機会となれば幸いです。

藤本壮介らがデザインアドバイザーを務めた、CITIZENの腕時計の写真などが公開されています

藤本壮介らがデザインアドバイザーを務めた、CITIZENの腕時計の写真などが公開されています。

2016年、CITIZEN Lに新たなコレクション「CITIZEN L Ambiluna」が誕生します。数々の世界的なプロジェクトを手掛け、建築の新しい切り口を提起し続ける建築家 藤本壮介氏とファッションジャーナリスト 生駒芳子氏をアドバイザーに迎え、”新感覚ラグジュアリーウオッチ”を提案します。シチズンが考える新しい”ラグジュアリー”、それは表面を贅沢にかざるのではなく、製品が生まれる背景に豊かなストーリーや思いやりがあることです。「CITIZEN L Ambiluna」は、人や社会、自然環境に配慮したサスティナブルな生産背景を持ち、伝統的な技術を未来へつなぐクラフトマンシップを踏襲したコレクション。

バリアフリーをビジネス的視点から捉えたテレビ東京・WBSの特集「106センチから見たニッポン」の動画が公式サイトに掲載されています

バリアフリーをビジネス的視点から捉えたテレビ東京・WBSの特集「106センチから見たニッポン」の動画が公式サイトに掲載されています。

6日(日)に神戸市の商店街で「Bremen」(ブレーメン)というアプリを使ったバリアフリーの情報収集イベントが開かれました。実際に車いすで移動しながら、飲食店などの出入り口の階段の段数から、補助犬が入れるかなど、様々な情報をアプリ上に投稿していくというものです。4月に正式にリリースされ、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年までに100万件の情報を目指します。開発したのは大阪のベンチャー「ミライロ」。垣内社長は「骨形成不全症」という難病に侵され、車いすの生活。その「106センチの視点」から、バリアフリーのコンサルタントとして様々な提言を行っています。障害者・高齢者だけではなく、ベビーカーを利用する親など、移動に不自由さ不安を感じているのは人口の3割にも上るといいます。「バリアフリーはもうかる」と語る若干26歳の車いすの社長の奮闘に密着しました。

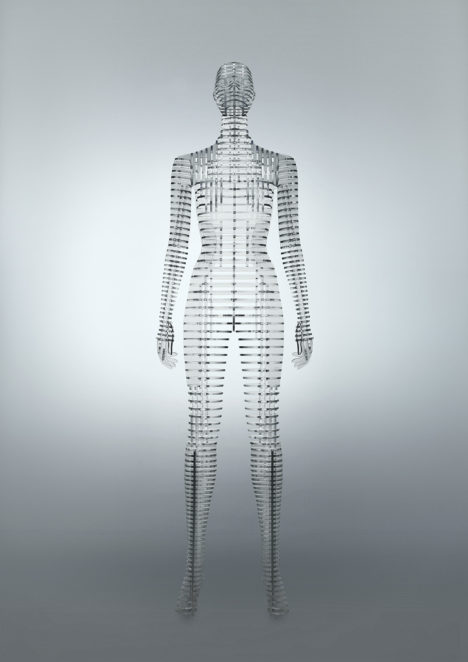

吉岡徳仁が、国立新美術館での「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」のためにデザインした人体です。

吉岡徳仁 透明な人体のインスタレーション

三宅一生が生み出してきた「一枚の布」という考え方のものづくりは、1970年代から始まり、未来を創造する。

そのシンプルな一枚の布は、人体がまとうことで原型を想像できないほどの美しい造形へと変化する。国立新美術館で開催されます「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」の2つの空間において、三宅氏の衣服で最も重要な人体を、吉岡徳仁がデザインいたしました。

1970年代の三宅氏のものづくりのはじまりを表現する空間では、その人体を紙で表現し、また1980年代に三宅氏が生み出した、人体との関係性をテーマとしたボディワークスの空間では、その未来感を象徴するような透明な樹脂によって人体を制作し、インスタレーションをしています。

それはまるで、三宅氏の衣服の「一枚の布」のように、一枚の板からレーザーでカットされ生み出された、365枚のパーツが、グリット構造によって構成され、未来的な人体を生み出しています。

妹島和世がデザインした、西武鉄道の新型特急車両の画像がyahooニュースに掲載されています

妹島和世がデザインした、西武鉄道の新型特急車両の画像がyahooニュースに掲載されています。妹島デザインとしか言いようのない外観です。記事はこちらで読めます。

深澤直人がディレクターを務めた、21_21での「雑貨展」の新しい会場写真がdesignboomに掲載されています

プロダクトデザイナーの深澤直人がディレクターを務めた、21_21 DESIGN SIGHTでの「雑貨展」の新しい会場写真が20枚、designboomに掲載されています。

以下は公式の展覧会概要。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2016年2月26日より企画展「雑貨展」を開催いたします。

今日、私たちの暮らしのいたるところに、「雑貨」と呼ばれるモノが存在します。しかし、非常に身近であるはずの「雑貨」は、すぐ手の届くところにありながら、その定義は曖昧にして捉えどころがありません。そもそも、私たちが普段無意識に使っている「雑」という字には、「分類できないもの」「多様に入り混じったもの」という意味があります。その中でも「雑貨」というカテゴリーが生まれた背景には、時代の節目節目に外来の多様な生活文化や新しい習慣を柔軟に受け入れてきた歴史があります。その変化に応じて、暮らしの中に様々なモノを取り込んできた日本人の生活史を象徴する存在が「雑貨」ともいえるのではないでしょうか。

銭湯を思い起こさせる、SOUSOUデザインのユニットバスをノーリツが発売するそうです

銭湯を思い起こさせる、SOUSOUデザインのユニットバスをノーリツが発売するそうです。SOUSOUは京都発のファッション雑貨ブランドです。オリジナルファブリックを使用した地下足袋靴が有名で、東京・青山にも店舗があります。

ファッションブランド・sacaiがデザインした、アップルウォッチ用バンドの写真がfashionsnap.comに掲載されています

ファッションブランド・sacaiがデザインした、アップルウォッチ用バンドの写真が2枚、fashionsnap.comに掲載されています。

深澤直人による、南青山の、イッセイミヤケの新店舗「me ISSEY MIYAKE」と、吉岡徳仁による新店舗「HaaT」の写真がFASHION PRESSに掲載されています

深澤直人による、南青山の、イッセイミヤケの新店舗「me ISSEY MIYAKE」と、吉岡徳仁による新店舗「HaaT」の写真がFASHION PRESSに掲載されています。両店舗とも本日(2016年3月3日)オープンです。

坂茂がデザインした、三角スケールとペンを融合させた文房具の写真がdezeenに掲載されています

坂茂がデザインした、三角スケールとペンを融合させた文房具の写真がdezeenに掲載されています。ステーショナリーブランド「ACME」のためにデザインされたものだそうです。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中