建築メディア運営を通して、業界全体への貢献を目指す「アーキテクチャーフォト株式会社」の、アルバイト(学生可)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

※これまで勤務してくれていた学生アルバイトさんが退職するので募集しています

———–

こんにちは。

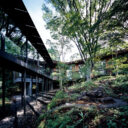

アーキテクチャーフォト株式会社代表の後藤です。アーキテクチャーフォト株式会社は、日本最大級の建築ウェブメディア「architecturephoto®」や、建築系求人サイト「アーキテクチャーフォトジョブボード」の運営、雑貨等の販売を行う「アーキテクチャーフォトブックス」等を手掛ける小さな会社です。

近年の皆様からの仕事の依頼等の増加を受け、アルバイトを募集することになりました。

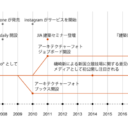

「architecturephoto®」は、代表の後藤がインターネット黎明期の2003年に立ち上げた個人サイトがその出発点となっており、ネット上に建築メディアがほぼない状態から活動を初め、20年後の現在は、日本の建築メディアを代表する存在のひとつにまでなりました。

「建築と社会の関係を視覚化する」を掲げ活動してきましたが、現在では、建築設計者の仕事を生み出し、建築業界の存在を社会に伝えるポジティブなサイクルの構築にも成功しており、活動の幅は広がっています。

仕事は独自性のあるものですが、編集部内やコラボレーターの皆様とは、プロジェクト運用システム等を使用し丁寧かつ合理的にやり取りを進めており、仕事の仕方は丁寧にご説明しています。

建築設計ではない形で建築業界に貢献できる仕事です。

仕事だけでなくプライベートを充実させることで感性を養い、それを日常の業務にフィードバックすることを大事にしており、個人の時間も確保できる働き方を実践しています。

ご興味を持っていただけた方のご連絡をお待ちしています!