様々な受賞歴があり、地域のエリアマネジメントにも関わる「トベアーキテクト」の、設計スタッフ(既卒・経験者)募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードの当該ページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

一緒にプロジェクトを進めるメンバーを募集しています。

2016年に事務所を開設し、今年で8年を迎えました。まだ小さい事務所ですが、一緒に事務所を成長させていける方を探しています。

以下のような特徴のある事務所です。興味を持った方はぜひご連絡ください。

長野県長野市の善光寺門前界隈に事務所を構えており、地方都市から全国にも通ずる建築を目指しています。

下記テーマが弊社の特徴ですので、興味を持った方は是非ご応募ください。【to be architect】

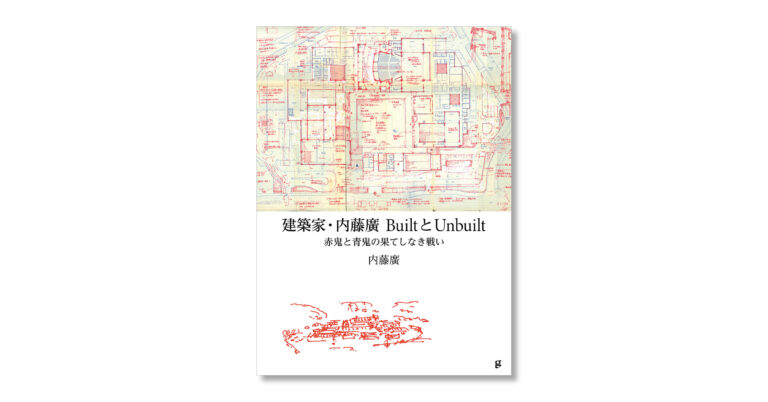

私が独立したとき、「建てない建築家とつなぎ直す未来」というタイトルの美術手帖が発売されました。

現に、弊社では新築より改修を手がけることが多く、また地域のエリアマネジメントにも関わってきました。

しかし、そこで我々が行なっていることは「設計」活動に他なりません。

建築家を志し、日々精進しています。【GROWING UP TOGETHER】

施主・請負人といった輪切りにされた状態ではなく、一つのチームとして共にプロジェクトを進めます。

共に気付きを与え成長する過程を大切にします。【MAKING CONCEPT】

価値が多様化する社会において、プロジェクトの規模に関わらずコンセプトを作ることを重視します。

コンセプトは羅針盤のように我々を導く指針として役立ちます。【AN INTEGRATED PROCESS】

企画、設計、施工、運営まで一貫した断絶のないプロセスで取り組むことで、質の高いプロジェクトを実現します。

ほかの建築家や他分野の専門家とチームを組むことが多く、様々な知見を得られます。