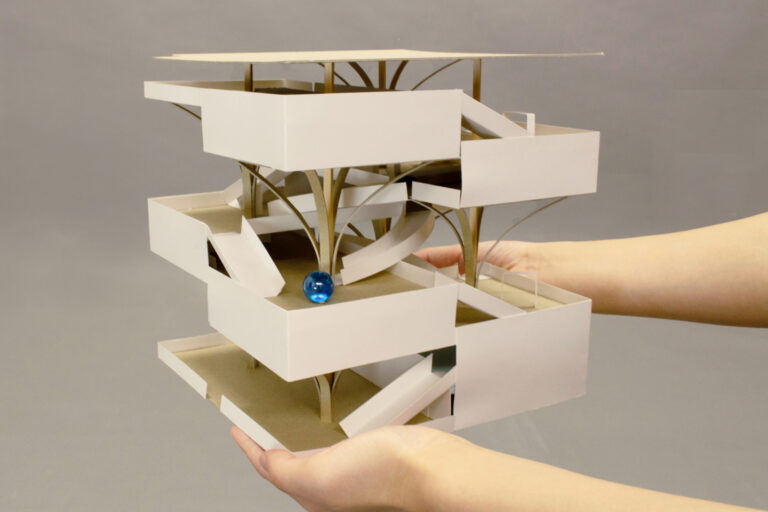

SHARE 日本工業大学吉村研究室+田中正洋による、建築設計課題の導入として企画された、シークエンス模型ワークショップ「ビー玉ビルディング」

日本工業大学吉村英孝研究室+田中正洋が企画した、日本工業大学工学部建築学科3年生の前期設計演習導入部のシークエンス模型ワークショップ「ビー玉ビルディング」の写真と動画です。

模型の中でビー玉を転がすと何が変わるだろう?

このワークショップを通して得た答えのひとつは、模型を見る目が変わる、ということだ。模型は多くの場合、鳥の目(鳥瞰)で見ている。ところが、ビー玉を目で追いはじめると一転、それは虫の目に変わり、模型への没入の度合いが増す。

今回のワークショップは、延床面積1500m2、4階建て複合型オフィスビルの設計課題の導入部において、立体空間を発想するための柔軟体操として採用した。そのため、その後に控える設計課題への移行がスムーズに行われるよう、幾つかのルールを加えた。

(1)縦動線は各フロア2つ設ける=二方向避難を提案的に成立させる。

(2)平面形は正方形とする=平面形に方向性が無いため、空間に方向や勾配を自由に与えやすい。

(3)各フロアに通過ゲートを設ける=フロア全体を使い尽くす。また、ビー玉は直径約16mmのものを用いたが、縮尺1/100の模型では人の身長や必要廊下幅を表している。これらを通して、多くの参加者は機能的に部屋を並べることを避け、空間を立体的な繋がりとして表現するようになり、そこで生まれた場所の使い方により必要機能を満たす発想もあることに気づき始めたようだ。

以下の写真はクリックで拡大します

以下、建築家によるテキストです。

鳥の目/虫の目

模型の中でビー玉を転がすと何が変わるだろう?

このワークショップを通して得た答えのひとつは、模型を見る目が変わる、ということだ。

模型は多くの場合、鳥の目(鳥瞰)で見ている。ところが、ビー玉を目で追いはじめると一転、それは虫の目に変わり、模型への没入の度合いが増す。

虫の目を得ると、模型を介しての空間認識が多彩となり奥行きも増す。そこから湧いてくる空間的発想は2次元の図面では表しきれないため、模型を前に直接立体を考えるよう参加者達は変わっていく。

立体的なシークエンス

建築模型は一般に、空間自体の形状や間取りは表しやすいが 、移動や場面展開など、時間を含めた空間体験は表しにくい。しかし、その中でビー玉を転がすと、それを見る行為は模型に次のような建築的意味を加える。

(1)ビー玉を目で追う=人の動きの追体験。

(2)模型を回して見る=場面転換や振り向きの再現。

(3)ビー玉がよく見える/見えない=室内の開放性/閉鎖性。

これら動線空間の疑似体験を通して参加者達は、玉転がしゲームとしての満足度は立体的に空間を組み合わせた方が高くなると感じ始め、シークエンスを立体的に操るようになっていく。

立体発想の柔軟体操

今回のワークショップは、延床面積1500m2、4階建て複合型オフィスビルの設計課題の導入部において、立体空間を発想するための柔軟体操として採用した。そのため、その後に控える設計課題への移行がスムーズに行われるよう、幾つかのルールを加えた。

(1)縦動線は各フロア2つ設ける=二方向避難を提案的に成立させる。

(2)平面形は正方形とする=平面形に方向性が無いため、空間に方向や勾配を自由に与えやすい。

(3)各フロアに通過ゲートを設ける=フロア全体を使い尽くす。また、ビー玉は直径約16mmのものを用いたが、縮尺1/100の模型では人の身長や必要廊下幅を表している。

これらを通して、多くの参加者は機能的に部屋を並べることを避け、空間を立体的な繋がりとして表現するようになり、そこで生まれた場所の使い方により必要機能を満たす発想もあることに気づき始めたようだ。

ワークショップで気づきを促す

設計課題において非常勤講師は建築家として、建築についての個人的観点を学生達に伝えることが求められる。それには、座学や設計演習よりもワークショップ形式が相性がよい。ワークショップはそれを通して気づいて欲しいことの設定とそこに導くガイドのデザインだからだ。

この試みを今回は設計課題の導入演習として採用したが、空間認識のトレーニングとして新たな発見や別の展開もあると感じている。

要望があれば、他校をはじめ、子供や建築以外の方も対象に、ゲームづくりを入口として建築や空間に触れるワークショップとして出張も行いながら、それらを探っていきたい。関心を持たれた方はどなたでも相談してほしい。

■企画概要

名称:「ビー玉ビルディング」

内容:日本工業大学 工学部建築学科 3年前期 設計演習内のワークショップ

時期:2019年4月~7月

動画制作:企画作案・監督 吉村英孝(※1)、田中正洋(※2)

演出・撮影・編集 木村拓登(※3)、髙橋将人(※3)

模型作案・制作 菅原太一(※4)、石塚由梨(※4)

写真・動画:日本工業大学吉村研究室

ワークショップ相談窓口:日本工業大学吉村研究室(ylab@nit-kenchiku.jp)

(※1)日本工業大学 准教授

(※2)非常勤講師

(※3)日本工業大学 吉村英孝研究室 修士2年(当時)

(※4)日本工業大学 工学部建築学科 3年(当時)

| 種別 | 使用箇所 | 商品名(メーカー名) |

|---|---|---|

| 内装・その他 | 菅原太一案:壁・斜路・柱・床・屋根・柱・添景 | ケント紙 |

| 内装・その他 | 石塚由梨案:壁・床・屋根・フレーム・腰壁・添景 | スチレンボード |

※企業様による建材情報についてのご意見や「PR」のご相談はこちらから

※この情報は弊サイトや設計者が建材の性能等を保証するものではありません