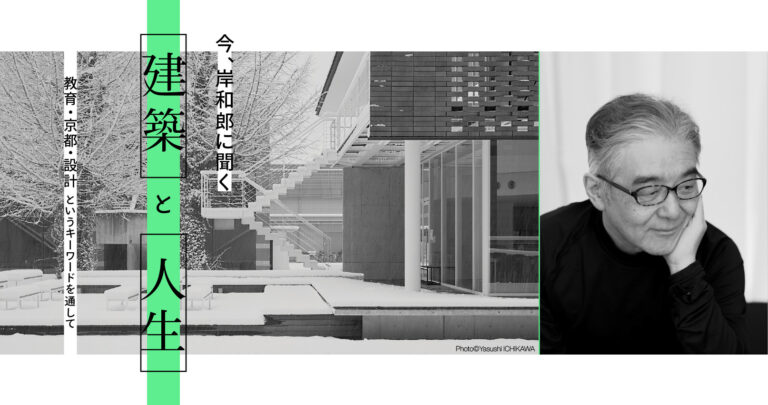

SHARE 【ap特別企画】岸和郎インタビュー「今、岸和郎に聞く 建築と人生 ─── 教育・京都・設計というキーワードを通して」(聞き手:後藤連平)

京都を拠点とし約40年の設計活動を行ってきた建築家・岸和郎。

2021年6月から8月まで京都工芸繊維大学美術工芸資料館にて、これまでの活動とこれからの活動を紹介する展覧会「岸和郎:時間の真実_TIME WILL TELL」が行われた(緊急事態宣言により会期終了前に閉幕。現在は2021年10月1まで大阪工業大学にて同展のサテライト展が開催中)。

建築家として世界的に評価されてきた岸は、設計活動と同時に教育現場にも携わり数多くの教え子を育ててきた。今回、そのひとりでもある、アーキテクチャーフォト編集長の後藤連平が聞き手を務め、岸和郎に建築のみならずその人生までも振り返ってもらうという趣旨で行われたのが本インタビューである。

その内容は、建築家を目指す人のみならず、どんな建築人生を送る人にとっても大きな学びがあり勇気をあたえてくれるものであるだろう。

岸 和郎(きし・わろう)

建築家・K.ASSOCIATES/Architects主宰

1973年、京都大学工学部電気工学科卒業。

1975年、同大学工学部建築学科卒業、

1978年、同大学大学院修士課程建築学専攻修了。

1981年~1993年京都芸術短期大学、

1993年~2010年京都工芸繊維大学、

2010年~2016年京都大学、

2016年から京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)にて教鞭をとる。

その間、カリフォルニア大学バークレー校、マサチューセッツ工科大学で客員教授を歴任。京都芸術大学大学院特別教授、京都大学名誉教授、京都工芸繊維大学名誉教授。日本建築家協会新人賞、日本建築学会賞、デダロ・ミノス国際賞審査員特別賞など、国内外において受賞多数。

WEB SITE:https://k-associates.com/

岸和郎と京都

後藤:今日は貴重な機会をありがとうございます。ぼくは京都工芸繊維大学を2002年卒業、大学院を2004年に修了しています。岸先生も工芸繊維大で教えていらして、三角スケールの使い方から設計課題の指導までとてもお世話になりました。思い返すと、岸先生は当時から「自分は京都の建築家である」と宣言されていましたよね。

いまでこそ、建築家が地方で活動することが一般的になったように思うのですが、岸先生はその先駆者のようにも思えます。

岸:最初は東京で独立しようと思っていたんですよ。それで、大学の先生に報告に行ったんです。そうしたら、建築家は設計するだけじゃなくて、営業をしないといけない、君にできるかといわれて。むずかしいのなら、教職に就いたほうがいいと勧められました。それで、ご縁があって最初は京都芸術短期大学に着任しました。

京都は学生時代を過ごした街なので親しみがありましたが、ここで、あらためて京都という都市と向きあうことになるわけです。活動を開始した80年代前半の当時は情報のなさ、遅さに驚愕しました。東京にいれば、友人から1時間くらいで仕入れられる情報が、京都では1週間かかる。これはもう、ゆっくりやるしかないな、と思いましたね。

後藤:当時は、京都という地方都市をどのように意識されていたのですか?

岸:ローカルな建築家になるつもりはまるでなかったので、まずは淡々と仕事をしたいと思っていました。こういう言い方はすごく失礼だと思うのだけど、あるとき、ローマやフィレンツェにはいい建築家がいないんじゃないかって気づいたんです。建築家は、どこかで自己陶酔しないとやっていけない職業なので、自分の仕事を褒めたいのだけれど、例えば京都にいて大徳寺を見ると凄く打ちのめされる。同じことが、ローマやフィレンツェでも起きているのではないでしょうか。つまり、京都にいることを意識しすぎると、自己陶酔できなくなる。京都性のようなものを引きずることは、よくないと思ったんです。そうしたことを意識しながら設計していましたね。だからなのか、ぼくの仕事を評価してくれて、最初に作品集を出してくれたのは、バルセロナの出版社でした。

後藤:Editorial Gustavo Giliから出版された、モノクロで正方形の作品集『Waro Kishi』ですね。当時何度も読み込んでいました。

岸:とつぜんバルセロナからFAXが来るんです。あなたの作品集を出したい、デイヴィッド・チッパーフィールド(1953−)があなたを推薦したと。するとまたある朝とつぜん、el croquis(スペインの出版社。世界的な建築家の作品集を数多く出版)からもあなたの作品集を出したいとFAXが来ました。そのころはよくスペインに行っていましたね。それで現地の編集者と話をしていると、あなたは日本的な建築をつくるねというんです。

ぼくはさっきいったように、京都を意識しないようにしていたので、日本的な建築をつくろうとも思っていない。でも彼らはそう思っているらしいので、なぜそう見えるんだろうと分析しました。

そして気づいたのは、目線でした。《紫野和久傳》(1995)では、中村義明さん(1946−。中村外二工務店代表)から20坪の敷地に庇のない建築ができへんかと依頼されました。これはいよいよ京都を真剣に考えるときが来たなと。そのとき中村さんに、君の建築は現代的だけど日本的だよねと、バルセロナの編集者と同じようにいわれたんです。

そして、あなた目線低いやろと。背も低いんですよね。低い位置で空間を考えている。ぼくの建築は、屋根をかけるわけでもなく、和風の素材を使ってもいないけど、目線が低いからできると思って依頼したのだとおっしゃっていただきました。

以下の写真はクリックで拡大します

後藤:学部生時代、恩師のエルウィン・ビライ先生(現在、シンガポール工科デザイン大学教授・持続可能性イニシアチブリード)が、ぼくと岸先生は身長が近いから建築を経験する感覚が近いんじゃないかとおっしゃっていました。建築を体験するとき、それを設計した建築家と身長が近いと、そこに共感するものがあるように思うんです。

岸:目線の位置はかなり重要ですよね。当時、ぼくは中村さんにいわれて気づきました。スペインの編集者はそこまで理解していなかったと思いますが、なにかを感じていたのでしょう。

《紫野和久傳》はすごくたいへんだったんですよ。中村工務店から日本の構法や素材についてゼロから教わったようなものでした。茶色いザラッとした質感にしたいというと、中村さんがこうやればできるよと教えてくれるわけです。なので、中途半端に京都や日本を勉強するのはやめよう、自分の空間感覚や素材感覚を伝えて、それを実現する方法はプロに教わればいいのだと思うようになりました。

後藤:建築家と数寄屋大工さんとのコラボレーションのような感覚でしょうか?

岸:イメージや素材感は、ぼくが口に出して、中村さんが方法を教えてくれる感じでしたね。

後藤:《紫野和久傳》ができる前の作品ですが、ぼくは《下鴨の家》(1994)が大好きで、自転車でよく前を通っていました。当時のぼくは、岸先生の建築は、《下鴨の家》ですでにある種の完成形に到達していたように思っていました。しかしその先に《紫野和久傳》がある。当時、ご自身の作風の方向展開について、どう思われていましたか?

以下の写真はクリックで拡大します

岸:《下鴨の家》は、アーティキュレーション(articulation、はっきり分ける)の建築です。構造体と壁面の縁がぜんぶ切れていて、それぞれが独立しています。ぼくはもともと、デ・ステイルの作家テオ・ファン・ドゥースブルグ(1883−1931)の絵が好きで、いまでも構成的にものをつくるという態度は変わっていません。《紫野和久傳》では、それぞれの素材感と、構成要素同士の分節のしかた、距離感が変わったんだと思います。《下鴨の家》をピークとするS造の時代のほうが構成はクリアですよね。完全に要素が分けられている。《紫野和久傳》以降、非常にあいまいな世界に入っていくわけです。

後藤:ポジティブにいうと、自由ということでしょうか?

岸:新しいルールが自分のなかにほしかったんです。そのころは、「汚い構造体」をつくりたいとよくいっていました。《下鴨の家》までは構造体の幾何学が空間を律していましたが、新しい世界に入っていくために、構造をクリアにすることをやめようとしたんです。

周回遅れのランナーになりたい

後藤:岸先生の著書『建築を旅する』(共立出版、2003)の元になった授業を受けていたことが、僕にとって大きな経験になっています。歴史の授業だと知識として覚え込まされることを、岸先生は、自身の肉体を通して、空間として認識していいんだとおっしゃっていました。いまでも覚えているのは、京都のお寺の南側の庭にしかれた白い玉砂利は、室内に光を反射させるためにあるのだと説明されていたことです。

岸:機能主義者だからだね(笑)。

後藤:ビライ先生が90年代後半の当時、ヘルツォーク&ド・ムーロンなどを例に、建築における知覚の重要性について語っていました。そのことと、岸先生の機能主義的かつ建築を身体を通して認識する考え方に触れて、建築っておもしろいなと思うようになったんです。それに加えて、岸先生の歴史の流れのうえに自身の作品をつくっていくという態度も印象的でした。最近は、社会的な問題解決に集中して、建築の歴史のなかで自分の作品を位置づけることをしない建築家も多いように思います。岸先生の態度や姿勢は、建築史研究室出身であることが大きいのでしょうか?

岸:大きいね。みんなと同じ方向に行きたくないというへそ曲がりな性格もあって(笑)、設計をやりたかったんだけど、みんな設計の研究室に行くから嫌だといって、歴史の研究室に入りました。当時は、ロバート・ヴェンチューリの『建築の複合と対立』(松下一之訳、美術出版社、1969。伊藤公文訳の鹿島出版会SDレビュー『建築の多様性と対立性』は1982年刊。原著は1966年)が出て、ミケランジェロ(1475–1564)を見ないといけないという思いもあったからなんですけどね。人と同じ道を行きたくないという思いはつねにあります。みんながポストモダンだといっているなかで、ぼくは周回遅れのランナーになりたいといっていました。遅れつづけると、あるときトップと勘違いされることがある。だから近代主義にずっとこだわっていました。

後藤:建築家として生き残るための戦略だったのでしょうか?

岸:戦略ではないですね。単に好みです。好きなのは土浦亀城(1897−1996)でありピーター・アイゼンマン(1932−)だったわけで、デザインとしてのポストモダンには興味がなかったんです。どうせ時代遅れになるならと、ルネッサンスまでもどるといっていました。ルネッサンス以降は同じ時代という感覚でいました。一方で、アイゼンマンが好きなのが効いていて、建築を抽象的な側面で見るのが好きです。そうした視線はたしかに建築史の研究室にいたから得られましたね。

後藤:最近では、インターネットが普及した結果、いわゆる「傾向と対策」がしやすくなったことで、まわりの反応を見てアウトプットを決める人が増えたとみることもできます。

岸:正反対ですね。ぼくは逆に、時代がミニマルなものに追いついたときは、やばいなと思いましたね。こっちに来るのかよと。

後藤:90年代後半は、SDでも特集が組まれましたし、ミニマリズムが流行った時代でしたね。

岸:マイナーリーグですごいやつになりたいと思っていたのに、メジャーになりかけた。それはまずいという感覚がありましたね。

後藤:その影響を受けて作品が変わるようなことはあったのですか?

岸:ジョン・ポーソン(1949−)が真っ白で極端な作品をつくっていましたから、そうした作品とどう差別化するかは考えました。当時のインタビューでは、私は還元主義者だといっていました。ミニマルなのではなく、要素に還元しているのだと。構成要素を消すことはしない。

後藤:ジョン・ポーソンの建築を見ると、壁と天井が一体化したりしますが、岸先生の建築には細かいディテールがある。岸先生の授業のなかで、ミース・ファン・デル・ローエ(1886−1969)の《新ナショナルギャラリー》(1968)のファサードのガラスと天井の取り合いの話が出てきましたが、まさに岸先生の作品はその姿勢が現れているように思います。

岸:そのころから、巨匠と呼ばれる建築家たちの話していることではなく、どういうトリックで理想的な状況に見せているのかに興味がうつったんです。

後藤:『建築を旅する』ではミースの初期作から岸先生の実体験が語られますが、崇拝するというより、ものとしてドライに見ていますよね。

岸:ものの彼方に人間を見ていないんです。作家の意図を読み取ろうなんて、考えたこともない。そのことを学んだのはやはりアイゼンマンからですね。アイゼンマンがジュゼッペ・テラーニ(1904−1943)の建築を分析した論文があって、一生懸命英語で読みました。《カサ・ジュリアーニ・フリジェーリオ》(1940)を形態分析するもので、建築家がどう思ったかではなく、建築からどう読み解くか、というものでした。建築を「読む」ときに、作家の意図はあまり関係ないんです。

後藤:無意識のうちに、ぼくだけでなくいろんな学生がその態度に影響されていたと思います。いまも作品を見て文章を書くことがありますが、建築家がなにをやったかではなく、自分がなにを感じたか、から組みたてたい。こうした建築のひとつの見方を提示されていたのですね。

岸:今も昔もいっていることは同じで、旅をして実物を見ろといいつづけています。有名な建築だけでなくて、どうってことない街とか、あるいはパスポートを盗まれた、とかでもいいので、自分の肉体で経験することが重要です。そうした体験から建築を見る目が変わっていくと思うんです。建築家教育は、建築を体験することでしか得られない。本を読むだけではだめだと思います。

建築家としての立ち位置

後藤:岸先生は、学生を指導されるとき、手加減しないし、ライバルくらいにあつかわれますよね。

岸:もっというと、半分冗談ですが、潰してやるとすら思っていますね(笑)。

後藤:教育者になられた当初からですか?

岸:最初はぼくも若くて年齢も近いから、そこまでは思ってなかったですね。あるとき気づいてすごく腹が立っていたんですが、ぼくはつねに歳を取るのに、相手にする学生はいつも22歳なんですよね。なので、人間として一対一で接するようになりました。一方で、ぼくは建築家なので、教師としてぼくが持っているものを吐き出すだけでは嫌なんです。ぼくとはぜんぜんちがう見方をしている人をつねに求めています。建築だけでなく、街の風景や音楽やライフスタイルでもいい。そういう世界観ってあるよね、という新しい価値観に出会いたくて、教師をやっているんだと思います。だから、そこに新しさがないなら、潰してやるぜと(笑)。

後藤:最近はわかりやすさが求められる風潮がありますが、岸先生はあいだを飛ばして、遠くにある結論を投げかけますよね。ぼくのなかには、当時意味が分からないのに凄く印象に残っている岸先生の言葉がいくつもあります。その言葉が、20年くらい経って、ああこういう意味だったのかなあと段々分かるようになるんですよ。

岸:らしいね(笑)、よくいわれます。でも、その時はそれくらいわかるだろうという思ってしゃべっている。自分のほうが先に進んでいる、ものがわかっているという意識が、学生とのあいだになくて、対等に思っているからだと思います。

後藤:だからこそ、岸研究室出身の建築家が数多く輩出されているんでしょうね。

岸:ぼくがいるあいだに設計教育に貢献できたんだという意味でも、今回、京都工芸繊維大学の美術工芸資料館と附属図書館がぼくの建築の資料を預かってくれることになって、すごく栄誉なことだと思っています。

後藤:資料寄贈を記念して開催された展覧会「岸和郎:時間の真実_TIME WILL TELL」(京都工芸繊維大学美術工芸資料館、2021年6月21日 – 9月11日 ※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発出に伴い、8月19日で会期終了)では、回顧展とするのではなく、未来につながることを展示していることが印象的でした。岸先生の芯みたいな部分は変わらないのだと思いますが、建築家として変わっていくことはあるのでしょうか?

以下の写真はクリックで拡大します

岸:変わりたいと思っていますね。これまでの延長上にあるような建築家にはなりたくない。あの人がこんなのやるの!といわれたいです(笑)。

後藤:ぼくはフィリップ・ジョンソン(1906−2005)が好きなんですが、彼は《グラスハウス》(1949)を建ててある種の完成にたどり着きますが、そのあとデコン建築(脱構築主義の建築)をつくったり、なんでもやりますよね。

岸:あんな神様と比較できないけど、それが建築家としての自由なんだと思いますね。

後藤:いまの岸先生から見て、若い建築家はどう見えているのですか?

岸:方向性がちがいすぎて、単純にすごいと思っていますね。とくにヨーロッパや南米の建築家の仕事はすごく新鮮に見えます。「アンサンブル・スタジオ展」(TOTO・ギャラリー間、2021年6月24日–9月26日)が今行われていますが、彼らの仕事をはじめて見たときも、すごいなと思いました。

後藤:すごいと思う感覚と、ご自身が建築をつくることは切り離されているのですか?

岸:元歴史研だからですかね。南ヨーロッパの古典主義者の現代版である、というのがいまのぼくの立ち位置だと思っています。簡単にいうと、基壇があって柱があって屋根が載っている、この3部構成の呪縛から逃れられていません。アンサンブル・スタジオは、なにもないですよね。ぼくが竪穴住居の系列だとしたら、彼らは横穴住居。こういうのが出てくると、敵わないなと思いましたね。

後藤:岸先生は作り手であると同時に分析者なんだなと感じました。そうした自己分析能力は、建築家として生きていくために必要なのでしょうか?

岸:必要だとは思わないですね。アイゼンマンもフィリップ・ジョンソンも、分析的に建築つくりますが、そういう人には限界がある。ぼく自身もそうです。そうではない、なにも考えないところからすごいものをつくる人がいる。立ち位置がぜんぜんちがうから、そうした建築家が出てくると勝負にならないと思ったりしました。たとえば石上純也(1974−)がデビューした当時は、純粋にすげえと思いましたよ。自分と同じような発想の人には負ける気がしないけど、ぜんぜんちがうところから出てくる人には敗北感と敬意がある。そうやって打ちのめされたいと思っていますね。

建築家は専門家じゃない?

後藤:岸先生が設計された名古屋のパチンコホール《stadium 600》(2001)を見た時、階段がとても印象的で、カルロ・スカルパ(1906−1978)を参照されているように感じたのですが、当時はなぜなのか理解できていませんでした。最近になって、建築の作品性を保つと同時に、パチンコホールに求められる華やかさを表現しているのだなと気づき、そこにビジネスマンとしてのサービス精神も込められているんだと思って、20年経ってより好きになりました。

以下の写真はクリックで拡大します

岸:意外にあるんですよ、サービス精神(笑)。あまりいわれないけど。パチンコ屋さんって、奇抜な外形がデザインされがちだけど、《stadium 600》では建物に入ってパチンコ屋さんにたどり着くまでの楽しさをデザインしようと思ったんですよ。デザインできるのはプロセスで、気持ちの高ぶりを演出する空間にしようと。二川幸夫(1932−2013)さんが見に来られたとき、これを建てた施主が偉いといったのを覚えています。デザインしたあんたじゃないと(笑)。

後藤:建築家は作家であると同時に経営者で、そう考えると、作品性と事業性を同時に成立させる必要がある。でもそれは矛盾するところもあります。

岸:事業者というよりエンターテイナーなんですよね。オーナーにも訪れる人にも、喜んでもらいたい、びっくりしてもらいたいと思う。映画を演出するようなものです。パチンコホールだと、アプローチから楽しんでもらいたい。住宅だと、帰ってきてパーキングに車を止めて、ただいまといって、リビングに行ってビールを飲む。そのプロセスを楽しんでもらいたいと思っています。

後藤:空間を使う人、求める人へのサービス精神を建築としてどう表現できるか、ということでしょうか。住宅の場合は、施主の要望になくてもそういうことを考えて設計されるのですか?

岸:そうですね。施主はそこまで自分の生活を分析できていないので、要望の向こう側を提供したいと思っています。もちろん作品として自分が表現したいという思いもあるけど、クライアントには喜んでもらいたい。この話は、学生にはわからないだろうなあ。自分のことで精一杯で、ひとに喜んでもらうということは、わからないんじゃないかな。

後藤:学生時代には、自分の作品をつくりたいという感覚が強いですもんね。

岸:いいんだよそれでも。実務をやって、10年くらいして気づくんじゃない? それでいいと思う。音大に通っている学生に、音楽をつくっているプロデューサーの気持ちを理解しろというようなものですよ。経験のなかで学ぶ必要がある。ぼくも仕事をはじめたころは、エンターテイナーだと思えなかったもの。

後藤:そういえば、学生時代に大龍堂書店(京都の建築専門書店、岸の初期作品集の出版もおこなっている)のご主人が、岸先生は椅子の位置も決めたいひとだ、そうじゃないと設計しないんだとおっしゃっていました。

岸:90年代のはじめはそうだったね。自分のことで精一杯でした。たとえば照明も、明るさを変更できるように調光器を入れるとしても、それはあくまでぼくがベストだと思う明るさに調整するためのもので、そのあとは明るさを変えないでほしいとお願いしていました。ある種の完璧主義者ですよね。いまはもっと自由度が増しましたけれども。

後藤:最近はとくに、設計者として独立して生きていくむずかしさが増しているようにも感じています。さきほどの、まわりの反応を見てアウトプットを決める人が増えたということとも近いかもしれませんが、現代では自身の考えを押し付けるだけでは設計ができないといういい方もできるかもしれません。建築家として求められる職能とは、どのようなものなのでしょうか。

岸:建築家って、専門職じゃなくて、ジェネラリストなんですよね。社会の情勢や銀行の金利とかもぼんやり知っているし、机について図面を描く時間はわずかで、現場でのコミュニケーションなどに多くの時間を費やすことになる。いろんなことを考えないといけないんです。ぼくの場合は幸い、いろんなことに興味があった。最近だと、BTS(防弾少年団、韓国のヒップホップグループ)が売れてきて、よかったなと思っている。それは単に若い人の動向を知ろうということではなく、自分がそうした社会の動向をおもしろいと思うから知っている。それは社会の情勢だけでなく、音楽も映画も芸術もそうです。そうしたことへの興味が失せないかぎり、建築家をやっていられるんじゃないですかね。専門家にならなくてもいいけど、いろんなことをなんとなく見て、最後の最後、建築にまとめるときにぐっとフォーカスする。建築家とはそうした仕事なんだと思います。

後藤:ぼく自身も、建築への情熱があるから、メディアを運営できているのだと思っています。その分、この先情熱が失われてしまったらどうしようという恐怖感をおぼえることもあります。

岸:それはぼくももちろんあります。そうなったら事務所はたたむでしょうね。

後藤:情熱を持続させる秘訣はありますか?

岸:保ちつづけようと思わないことですかね。いろんなことに等距離でいることが大事なんじゃないかな。

時間が教えてくれること

後藤:岸先生はご自身の好き嫌いを明確に理解されたうえで、肯定している感じがあります。

岸:自分のことだから仕方がない(笑)。

後藤:つづけることはなにより大事だけど、自分に嘘をつかないことも大事なんだなと。自分に素直に自己分析ができていて、それが岸和郎という建築家の1本の筋につながっているんだなと思いました。

岸:40年やってきましたからね。今回の展覧会「時間の真実」では、2番目の部屋を倉庫みたいにして、昔の模型を大量に置いているんですが、ずっと同じようなことをやっていますよね。80年代90年代と時代分けをしても、実際に建つと素材があるから変わるんだけど、模型だけ見ているとあまり変わらない。こんな住宅つくったっけ? めっちゃいいじゃん! という模型があったんだけど、商業施設の模型だった(笑)。そのときそのときの決断を信じていないんでしょうね。いまはこうする、の連続です。それを見返すと、結果として変わってないじゃん、となっていたと。本当は40年の変遷を見せたかったんですけどね(笑)。

後藤:そのときどきの判断のなかに、強いコアのような部分があったということなんですね。

岸:ようやくいまになって気づくことだよ。そのときは迷いの連続です。

後藤:ほんとにたくさんの資料が展示されていますが、活動当初から歴史になっていくこと、アーカイヴをつくることは意識されていたのですか?

岸:いつからかそうした意識はありましたね。ギャラリー間で最初の展覧会「PROJECTed Realities」を開催したのが2000年。同じ頃、ヴェネチア・ビエンナーレ(2002年、第8回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館「漢字文化圏における建築言語の生成」)にも出展したりしていて、そのあたりから残しておいたほうがいいなと思っていました。ギャラリー間での展示のときに、竣工しているものも実現していない計画案も、ぜんぶ模型をつくり直しました。それが明確なきっかけですね。でもあらためてアーカイヴを見ると、歴史になっていないというか、変わってないなと思いましたね。ぼくらの世代の建築家は、図面の描き方が手描きからデジタルに移行しているんですが、それは単に道具が変わっただけなんだなと。自分自身の変わらなさが可視化されたように思います。

後藤:活動当初からその方向性が定まっていたのですか?

岸:時の流れと関係のないことをしてきたんだんだと思います。ぼくが建築を志したきっかけは、ル・コルビュジエ(1887−1965)やミースではなく、フィレンツェにあります。それはそもそも、時の流れから切り離されたものとして建築に出会い、感動したからです。だから今回、展覧会のタイトルを「時間の真実」にしました。そういう立ち位置なんだと思う。フィリッポ・ブルネレスキ(1377–1446)の仕事を見ても、どれが初期で後期かわからない。大きな時の流れの前では、30年40年なんて大きな違いじゃないんですよ。とはいえ、先祖返りはローマ時代まででいいのかなと思っていたんですが、南イタリアにあるギリシャ時代の「パエストゥム」の遺跡(紀元前550年頃)に行くといいと勧められたので行ってみると、大感動しました。時間は関係なくて、2000年前のものでもこれだけひとを感動させられるのが建築なんだと思いました。他方で、たとえば《サンタ・マリア・デッリ・アンジェリ教会》(1564)は、ローマ時代の浴場をミケランジェロが教会にコンバージョンしている。時間が止まったような感動を与えられるのも、その上に新しい時間を積み重ねていけるのも、その両方が建築のすごさです。ぼくの40年なんて、束の間ですよ。建築家って、そういう仕事なんじゃないかと思います。

緊急事態宣言により閉幕した展覧会の一部がサテライト展として大阪工業大学にて展示されています。

岸和郎:模型展 Waro KISHI:MODELS

会期:2021年9月13日(月)-10月1日(金)

場所:

大阪工業大学OIT梅田タワー(梅田キャンパス)

〒530-8568 大阪市北区茶屋町1-45

1Fエントランスギャラリー東側