SHARE 原広司の、国立近現代建築資料館での展覧会「建築に何が可能か」のフォトレポート。美術館や数多のランドマークも手掛けた建築家の展示。思想の根源にある“有孔体”と“浮遊”のテーマの具現化と発展の過程を紹介。思想・構想・実想の3つの“想”の展示で建築作品の解読の場を提供

- 日程

- 2022年12月13日(火)–2023年3月5日(日)

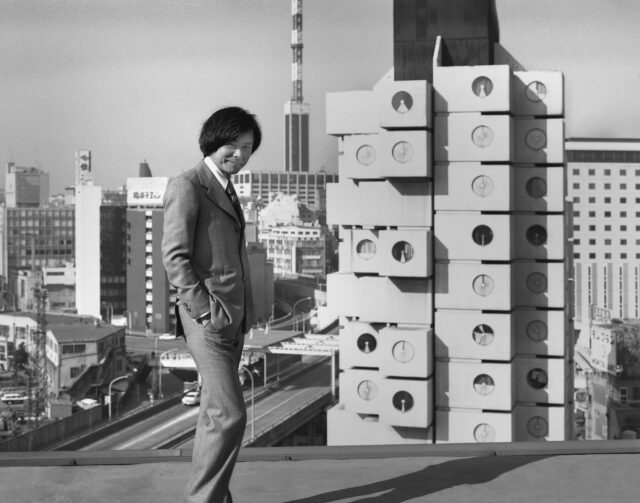

原広司の、国立近現代建築資料館での展覧会「建築に何が可能か 有孔体と浮遊の思想の55年」をフォトレポートします。

美術館や数多のランドマークも手掛けた建築家の展示です。建築家の思想の根源にある“有孔体”と“浮遊”のテーマの具現化と発展の過程を紹介します。また、思想・構想・実想の3つの“想”の展示で建築作品の解読の場を提供する事も意図されました。会期は2022年12月13日~2023年3月5日。展覧会の公式ページはこちら。

建築家・原広司は、東京大学で28年に渡り教鞭をとりながら、個人住宅から美術館や教育施設、さらに駅舎、高層建築、ドーム建築などの大規模建築に至るまで幅広く建築作品を創り出してきた。その中には、JR京都駅、大阪の新梅田シティ・スカイビル、札幌ドームなど世界的に著名なランドマーク作品も含まれる。

また原による数学、哲学、芸術をはじめとした多様な視点からの建築に関する思索は、日本の現代建築の発展を大きく牽引した。その代表である1967年の著書『建築に何が可能か』における「有孔体」と「浮遊」の思想に始まる原の思想は、その後、反射性住居、多層構造、機能から様相へ、集落の教え、離散的空間など多彩な建築概念に発展し、現代建築に計り知れない影響を与えた。加えて、他文化分野との交流にも大いに貢献し、一例をあげると、原が、友人である小説家・大江健三郎の故郷の愛媛県で設計した内子町立大瀬中学校は、大江健三郎の小説『燃えあがる緑の木』(1995年)の中に形を変えて登場する。

本展覧会では、近年、原広司+アトリエ・ファイ建築研究所から国立近現代建築資料館に寄贈された建築資料群の中から、「有孔体」と「浮遊」というテーマの展開を示す図面とスケッチを、年代を追いながら展示。原広司作品の根源であるこの二つの発想が、住宅から大規模建築、都市に至るまで、いかに具現化し、発展したかという点に着目する。「思想:オブジェ、イメージ図、著作物」、「構想:スケッチ」、「実想:設計図面」という三つの「想」による展示を通し、原広司の思想と実体的建築の関係を解読するための場、独創的な建築デザインの背後にある思考や知的側面へと誘う。

エントランスとホールの様子

以下の写真はクリックで拡大します

1、有孔体と浮遊の思想の誕生 1960年代

以下の写真はクリックで拡大します

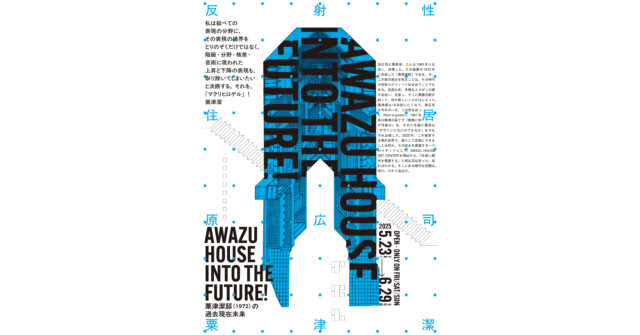

2、反射性住居と世界の集落調査 1970年代

以下の写真はクリックで拡大します

3、公共建築と様相論 1980年代

以下の写真はクリックで拡大します

4、巨大建築での有孔体と浮遊の実現 1990年代

以下の写真はクリックで拡大します

Ⅹ、コンペティションとイマジナリー

以下の写真はクリックで拡大します

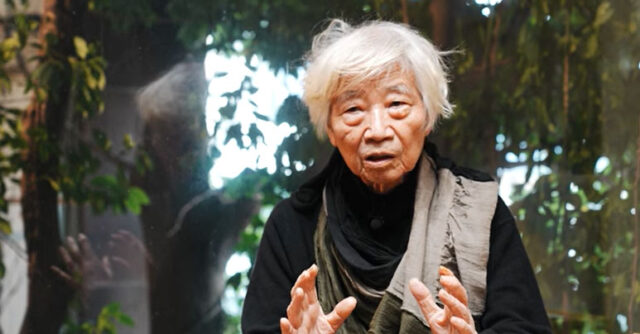

展覧会を解説する原広司

以下の写真はクリックで拡大します

■展覧会概要

原広司 建築に何が可能か-有孔体と浮遊の思想の55年-

会場:文化庁国立近現代建築資料館(東京都文京区湯島4‐6‐15湯島地方合同庁舎内)

会期:2022年12月13日(火)~2023年3月5日(日)

時間:10:00‐16:30

休館日:*12月26日(月)~1月4日(水)年末年始休館、毎週月曜休館(但、1月9日は開館し、1月10日休館)

主催:文化庁

協力:アトリエ・ファイ建築研究所、公益財団法人東京都公園協会