青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる建物の横に設けられた長い高床の廊下の様なスペース photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる建物の横に設けられた長い高床の廊下の様なスペース photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、ほぼ目線の高さに布の帯が張られている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、ほぼ目線の高さに布の帯が張られている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ ―テンポラリーなリノベーションとしての展覧会 番外編―」です。

同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催されています。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会です。また、青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させました。会期は2023年11月18日~2023年12月3日。入場料は無料です。展覧会の公式ページはこちら。

本展は、東京藝術大学美術学部建築科において5年間教鞭を執ってきた青木淳の退任記念展です。青木の研究室では、毎年修士1年が、「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」を企画、実践してきましたが、今回はその「番外編」として青木が主導し、同テーマで開催されるものです。テンポラリーなリノベーションが施されるのは、東京藝術大学陳列館です。

建築とは、私たちに先立っていまここに存在している環境に対して、想像力をもって働きかけ、私たちの存在の基盤である環境そのものを揺り動かすことと、青木は考えてきました。一見、盤石の存在に見える目の前の環境もまた、それぞれの人の意志によって改変できるし、またそうすることによって、私たちは「自由」になれるものです。建築とは、単に建築物をつくるということよりも広く、環境へのそうした働きかけを指す概念であると考えてきたわけです。

青木は、大学という場で、実務的な意味での「建築」の基盤となる、概念的な意味での「建築」を後進に伝えようとしてきました。

東京藝術大学陳列館は、1929年に、岡田信一郎の設計により、大学の展示空間として建てられた建築です。以来そこでは、数多くの展覧会が開催されてきましたが、今回はその陳列館自体を「展示」するものと言えます。展示としてのそのリノベーションは、しかしインスタレーションにより、いつもの陳列館とは異なる陳列館に変貌させるということを目的としたものではありません。そうではなく、いつもは展示を支える背景としてあまり意識されていない潜在的な空間の質を、最小限の手つきで、いつもの陳列館に見出すことを目標としています。

建築はまた、特定の個人に帰属する「作品」に収束するのとは逆に、多くの人に開かれ広がることを目指すものです。それゆえ、本展では、教育研究助手、修士1年の学生たちはもちろんのこと、菊地敦己、小金沢健人、中村竜治の3人に加わってもらい、主体のさらなる重層化を図っています。

以下に、アーキテクチャーフォトによるレポートと会場写真を掲載します。

アーキテクチャーフォトによるレポート

※レポート内に載せたもの以外の会場写真は本記事の末尾にまとめています

建築家 青木淳の退官記念展「雲と息つぎ ―テンポラリーなリノベーションとしての展覧会 番外編―」が、東京藝術大学大学美術館 陳列館で行われている。

青木は、2019年度に同大学の美術学部建築科教授に着任し、2023年度をもって定年にて退官する。5年間の教職活動の集大成として行われたのが本展である。

過去を振り返ると、青木淳研究室では大学院1年生が主体となり「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」をテーマとして、2020年度、21年度、22年度の3回の展示を行ってきた。弊サイトでは2021年度に行われた渋谷のスペースを舞台に行われた「鳥は泳ぎ続ける」をレポートしており、その試みの一端を目にした読者も多いのではないだろうか。

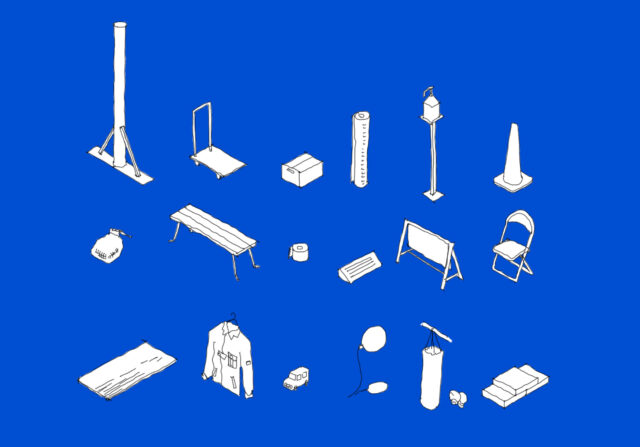

青木によればここでいうリノベーションとは狭義の意味ではなく、より広義の意味で用いているという。その一端には、最小限の手数で最大限の効果を上げることを目指すという側面があると言う。過去の展示を振り返ってみると、第1回の「シン・マサキキネンカン」では、既にそこにあるものを移動させたり配置を変えることによって、その場を大きく変化させることが意図されていた。

また、タイトルにもあるように、本展は「番外編」と位置付けられている。その理由は、これまでの学生主体の展示とは異なり、教授である青木淳のディレクションのもとに行われるものであるからだそうだ。

会場への基本的なリノベーションのアイデアは、青木と助手の笹田侑志、また大学院1年生たち(秋山真緩、大岩樹生、佐野桃子、三輪和誠)とのディスカションによって決定され、そこに建築家の中村竜治のアイデア、グラフィックデザイナーの菊地敦己のアイデアが加えられた。設営は甲斐貴大指導のもと、学生たちのDIYでおこなわれた(巾木の製作は伊藤優)。また最終日には、アーティストの小金沢健人がパフォーマンスをおこなう。看板、ポスター、チラシのグラフィックデザインは、小原七海。このような体制で完成したのが本展「雲と息つぎ」である。

会場となっているのは、東京藝術大学大学の敷地内にある「陳列館」。この建物は、大学の展示空間を目的とし、岡田信一郎の設計によって1929年に竣工したもの。この建物に以前から興味を持っていた青木は、退官記念展の会場としてこの場所を選び、今回使用が許可されたという。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる会場となった東京藝術大学 陳列館。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる建物の横に設けられた長い高床の廊下の様なスペース photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる陳列館の裏手にある、東京藝術大学上野校地 旧本館玄関。こちらも展覧会の動線となっている。 photo©architecturephoto

展示は、2階建ての建物の中だけではなく、その外側から既に始まっている。アプローチから見ると、DIYによって既存のエントランスの前に囲いが設けられていることが分かる。囲いの中には本展の為の受付が設けられている。青木によれば、この建物自体も展示の対象とする為には、受付などの空間は外になければいけないとのこと。外部に設けられた受付の脇に建物の入口があるが、本展の訪問者はここから入るのではなく、建物の横に設けられた長い高床の廊下の様なスペースを歩いて建物裏手に回ることになる。(既存の入口は、本展では出口として使われている)

高床のスペースからは、陳列館の一階展示室の空間上部に取り付けられた窓の高さと目線が揃うようになっており、その窓から内部をのぞくことができる。展示空間を通常にはない見下ろす様な状態で眺めることになる。これから始まる展示体験へのプロローグとなると共に展示空間を何か“もの”として見せているような感覚を覚えた。

建物裏手に回ると、1階の展示空間への入口がある。またその脇には、劣化のため脱落の危険がある建物の軒裏の建築部材が撤去されていたのを、青木が目を付けて展示品としてテーブルの上に並べている。既存の建築要素が整理されて展示物とされることで、展覧会とこの建築がより結びついたものとして感じられるようになっている。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、ほぼ目線の高さに布の帯が張られている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる中村竜治による複製された巾木。元の巾木がつくる矩形を70%縮小した大きさで置かれている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる菊地敦己による、アクリル製のA4サイズのキャプション。テキストは青木によるもの。 photo©architecturephoto

1階の展示空間に足を踏み入れると、ほぼ目線の高さに布の帯が張られている。展示空間を見て回る為には、その都度に腰をかがめなければいけないようになっている。普段の建築物の中ではありえないような行動を促されることで、視覚だけではなく身体感覚も刺激されるような経験する展覧会だとわかる。1階には2つの映像と、オブジェのようにも見える様々なものが配置されている(そのうちひとつの映像は1階の階段脇の小空間に展示)。

その内、既存巾木を複製したものが、元の巾木がつくる矩形を70%縮小した大きさで置かれているが、これは中村竜治のアイデア。また、壁面に取り付けられたアクリル製のA4サイズの大きめのキャプションは、菊地敦己が仕様を決定したものだ(青木によるテキストが記載されている)。映像には、過去の展覧会の様子などまとめており、中村と菊地が手掛けたもの以外は、過去の展覧会で使用されたものを厳選して再配置されている。つまり本展は、過去3回の展示のアーカイブとしての機能も担っていることが分かる。

中村による巾木と、菊地によるキャプションは、非常にシンプルな操作で出来上がったものであるが、この空間と場所に置かれると、訪問者に様々な想像を示唆する。機能から解き放たれて自立している巾木を見ていると、建築における機能や形の意味とは何だったのかを考えてしまうし、菊地によるキャプションを見ていると、本来作品との主従関係にあり「従」の存在であるはずのものが、「主」となっていて、これまた展示するとは、どういうことなのかを考えさせられてしまう。

また、そこにアーカイブとしてのものがフラットに並置されることで、其々の意味が揺さぶられる。体験と意味とアーカイブという少なくとも3つの要素がひとつの空間に重ね合わされて存在しているのである。それは、展示を分かりやすくしようとするのではなく、敢えて分かりにくくする姿勢と言える。そして様々な角度からの示唆に留めることで、訪問者が自身で考えたり発見したりすることを促しているようにも思える。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、中間部分にある既存のコーニスに合わせて、布の帯が張られている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「箱」の内部から展示室の上部を見る photo©architecturephoto

2階へ足を運ぶと、天井高が高く、高窓の存在によって非常に明るい空間がある。そして、中間部分にある既存のコーニスに合わせて、再び布の帯が張られている。三面には1階から続くキャプションが掛けられており、床には、中村による巾木と過去の展示からのアーカイブが置かれている。最も特徴的なのは、空間の気積に合わせて作られた展望台(と言えばよいのだろうか)が、まるで以前からそこにあったかのように鎮座していることだ(青木によれば展示空間をより円滑にする存在としても構想されていて、移動可能なディテールにもなっているとのこと)。

展示品やキャプションを眺めながら歩き回り、展示台に設けられた入口に足を踏み入れ、最上部まで上がってみる。展示物は腰壁に切り取られ目には入らない。布の帯の上に広がる明るく優美な景色がそこには広がっていた。既にここにあったが、未だ誰も見たことがなかった空間が、布の帯と展示台によって体験できるものになっているのである。既存空間が持っていたポテンシャルを視点の変化によって引き出せるということが実感としてよく分かる。

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室を出た後に窓から見えた緑。 photo©architecturephoto

2階の展示室を出て、最初に目に入ったのは、階段の窓の向こう側に見える木々の緑だった。それがこの展覧会を見る前よりも、何故か異様に解像度高く見えた気がした。展示会場を見て回る中で、目の働きが活性化されたのだろうか? 確かに、様々な要素の関係性や在り方を問いかけ、自問自答を促す展示であることは間違いない。

そして、展覧会全体を見て回り実感したのは、この展覧会が「建築」を教育するような側面をも持っているのではないかということだ。ただ、教科書のようにこれが正解であると提示するようものではない。様々な体験を通して自ら「建築とは何か?」ということを考えることを促し、自身でその答えを見つける為のヒントを暗示するようなものだ。

それは、私自身が見たことがない青木による藝大での教育も想像させた。退官を記念した展覧会というフォーマットを利用して、ここで自身が考えてきた建築教育の在り方をも提示しようとしたのではないだろうか。本展は、青木自身が言うように分かりやすい展覧会では決してないだろう。しかし、私自身、展示されているものを注意深く観察し、自身の五感を研ぎ澄ませて知覚を鋭敏にすることで、自身の中に様々な気づきや発見が生まれてくる感覚が確かにあった。

このレポートに執筆したことは、私自身の経験を通して得られたものを文章化しようとしたものであり、これがこの展覧会の正しい見方だと言うつもりはない。枠組みを作り提示した青木の意思はもちろんあり、それによって促された部分もあると思う。しかし、訪問した其々が、自身の興味関心に応じて様々な発見ができる余地が多分に存在する展覧会であるのも間違いない。自身の実感の中から浮かび上がる自問自答にどっぷりと浸るという稀有な経験ができる展覧会だ。

(執筆:編集長 後藤連平)

会場写真

導入

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる道路側から会場の東京藝術大学陳列館を見る。建物の横に長い高床の廊下の様なスペースが設けられている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる道路側から既存のエントランスの前に設けられた囲いを見る。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる小原七海による、展覧会のグラフィック。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる会場となった東京藝術大学 陳列館。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる既存のエントランスの前に設けられた囲い photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる囲いの内部、左側が本展の為の受付、右側の扉は既存のエントランス。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる建物の横に設けられた長い高床の廊下の様なスペース photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる窓の外から1階展示室を見る photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる窓の外から1階展示室を見る photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる陳列館の裏手にある、東京藝術大学上野校地 旧本館玄関。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる陳列館の裏手にある、東京藝術大学上野校地 旧本館玄関。こちらも展覧会の動線となっている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる陳列館 1階展示室入口 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる並べられた既存建物の軒裏の漆喰の破片。 photo©architecturephoto

1階の展示空間

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室入口 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、ほぼ目線の高さに布の帯が張られている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、「HAPPY TURN(2022年度展示)」で使用されたベンチとユニホーム photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる中村竜治による複製された巾木。元の巾木がつくる矩形を70%縮小した大きさで置かれている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる中村竜治による複製された巾木 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、「HAPPY TURN(2022年度展示)」の記録映像。ダンボールは展示で使用されたものと同型のもの。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、「HAPPY TURN(2022年度展示)」で使用されたディスペンサー液置き場とボトルクレート photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、ボトルクレートの上に立って展示室を見る。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる菊地敦己による、アクリル製のA4サイズのキャプション。テキストは青木によるもの。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階展示室、陳列館の備品として用意されている可動壁パネルが積まれている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる階段室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる階段下倉庫、「鳥は泳ぎつづける(2021年度展示)」の記録映像が上映されている。 photo©architecturephoto

2階の展示空間

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる階段踊り場 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室入口 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、中間部分にある既存のコーニスに合わせて、布の帯が張られている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「シン・マサキキネンカン(2020年度展示)」では畳の上に貼られた木床の下地に使われたプラ木レン photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「シン・マサキキネンカン(2020年度展示)」で展示された東京藝術大学美術館備品の文机 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「シン・マサキキネンカン(2020年度展示)」の火頭窓の中に置かれていたストームグラス。気候状況に応じてガラス内部の結晶に変化が生じる気象予報計。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、中村竜治による巾木と菊地敦己によるキャプション。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、左手前:「シン・マサキキネンカン(2020年度展示)」で展示された壊れた温湿度記録計、中奥:「シン・マサキキネンカン」の記録映像 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、展示室上部を見上げる photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、仮設足場でつくられた「箱」 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「箱」の入口 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「箱」の内部 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「箱」の内部、コンクリート平板は「鳥は泳ぎつづける(2021年度展示)」でも使用された。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「箱」の内部から展示室の上部を見る photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室、「箱」の内部 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階展示室 photo©architecturephoto

出口まで

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる2階から階段踊り場を見る photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる階段踊り場、「HAPPY TURN(2022年度展示)」で展示されたミニカーとプライザー photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる階段踊り場、「HAPPY TURN(2022年度展示)」で展示されたミニカー photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる1階、既存エントランスが出口として使われている。 photo©architecturephoto

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる囲いの内部、出口 photo©architecturephoto

青木淳

以下の写真はクリックで拡大します

青木淳の東京藝術大学退任記念展「雲と息つぎ」。同大学敷地内の“陳列館”を舞台に開催。“建築とは何か?”という自問自答を促される展覧会。青木と助手の笹田侑志が学生達と議論した構想を様々な協力も得てDIYで完成させる退任記念展を行った青木淳。 photo©architecturephoto

青木淳によるステートメント

2019年度、東京藝術大学美術学部建築科教授に着任しました。2023年度をもって定年に達するため、最初から、5年間という時間の限りを強く意識しての就任でした。

その5年間で、日頃、「建築」について考えてきたことを、学生たちに伝えていきたいと思いました。

建築とは、私たちに先立っていまここに存在している環境に対して、想像力をもって働きかけ、私たちの存在の基盤である環境そのものを揺り動かすこと、と考えてきました。どういう方向に揺り動かすはそれぞれの自由です。肝心なのは、一見、盤石の存在に見える目の前の環境もまた、それぞれの意志によって改変できるし、またそうすることによって、私たちは「自由」になれる、ということです。

そのことを、実践を通して伝えられたらと思ったのでした。

私の研究室に所属する大学院1年生たちに、そのことを目的としたプロジェクトを行なってもらうことにしました。それが、「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」でした。

建築科の大学院入試は9月に行われます。したがって、最初の大学院生を受け入れたのは、2020年度からでした。2023年度に大学院生をとると、彼ら彼女らが修士2年に進級したとき、すでに退官になってしまっていますので、2020年度、21年度、22年度の3年間だけ、大学院生をとるつもりでした。

「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」は、3回で完結するひとつの企画でした。

展覧会とは作品を見てもらう/見にいくためにつくりあげられる一時的な環境です。作品の内容がよく、それがうまく伝わると、よい展覧会と言われます。そして、ほんとうによい展覧会だと、作品と環境との境が溶け合い渾然一体となって、そこを訪れ、時間を過ごすその体験そのものが、私たちの内のなにかに働きかけるものです。

この事態を、環境の側から見れば、すでにここに存在し、私たちの存在の基盤である環境がなにかによって改変され、その環境が私の固まりかかった存在を揺り動かしている、ということになるでしょう。作品が不要というのではなく、作品という項を仮に括弧にくくった見方をすれば、という話です。

「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」とは、このような視点で、いまここに存在している環境に働きかけ、一時的に、それを一定の方向に変えてみせることであり、それはまさに、日頃、建築について考えてきたことと重なっていました。

「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」を企画し、実践しなさい。

この課題に対して、2020年度の大学院1年生たちは、東京藝術大学上野キャンパス・正木記念館を対象として、そこに置かれた備品を配置し直すことで、その空間が持つ特質を強調しようしました。タイトルは<シン・マサキキネンカン>、企画・実践は、荻野紗、齋藤悠太、藤井雪乃、山田寛太でした。(担当教員は教授・青木淳、助手・澤田航。)

2021年度の大学院1年生たちは、渋谷駅前の桜丘フロントビル 1 階の「SACS 渋谷」を舞台として、現実の渋谷の街さながらに、展示を構成する個々の要素が独立した搬入/設営/搬出という動きのなかにある状態をつくりだしました。タイトルは<鳥は泳ぎ続ける>、企画・実践は、大貫友瑞、河上朝乃、高井爽、松井一将でした。(担当教員は教授・青木淳、助手・笹田侑志。)

2022年度の大学院1年生たちは、有楽町駅前の新有楽町ビルB1F「旧理容室」を起点として、手渡されるインストラクションを手掛かりに、有楽町の表と裏を訪ね歩くことで、普段とは異なる街の顔を浮かび上がらせました。タイトルは<HAPPY TURN>、企画・実践は、月ヶ瀬かれん、仲野耕介、見崎翔栄でした。(担当教員は教授・青木淳、助手・笹田侑志。)

これで、3回の「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」が完結するはずでしたが、とある経緯があって、2023年度も大学院生をとることになりました。

そこで、退任記念展として、その大学院1年生たち(秋山真緩、大岩樹生、佐野桃子、三輪和誠)と、番外編としての「テンポラリーなリノベーションとしての展覧会」を開くことにしました。

今回だけは、学生たちの自主企画・実践というのではなく、青木、笹田が前面に立つので、番外編としました。

とはいえ、これもまた、建築というものがつねにひとりの個人に帰属できないように、青木個人の、あるいは青木と笹田の「作品」としての展覧会ではありません。建築は、ひとりの個に収斂していくものではなく、外に向かって広がり、ばらけ、にもかかわらず、一貫した「質」を保つものです。

そのことをはっきりさせるために、何人かの「外部」の人に開こうとしています。

グラフィック・デザイナーの菊地敦己さんには、「キャプション」という側面から関わってもらいます。

アーティストの小金沢健人さんには、「パフォーマンス」という側面から関わってもらいます。

建築家の中村竜治さんには、もうひとりの建築家として関わってもらいます。

■展覧会概要

展覧会名:「雲と息つぎ ―テンポラリーなリノベーションとしての展覧会 番外編―」

会場:東京藝術大学大学美術館 陳列館

会期:2023年11月18日(土)~2023年12月3日(日)

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

ただし、最終日12月3日は16:00まで(16:00からは小金沢健人によるパフォーマンス)

会期中無休/入場無料

主催:東京藝術大学美術学部、東京藝術大学美術館

企画:東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻青木淳研究室(青木淳、笹田侑志、秋山真緩、大岩樹生、佐野桃子、三輪和誠)

協力:菊地敦己、小金沢健人、中村竜治

会場設営:studio arche(甲斐貴大)

グラフィックデザイン:小原七海

問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)