GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木材粉砕場」から「最終処分場柱 S=1:2」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木材粉砕場」から「最終処分場柱 S=1:2」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」 photo©Naoki Takehisa

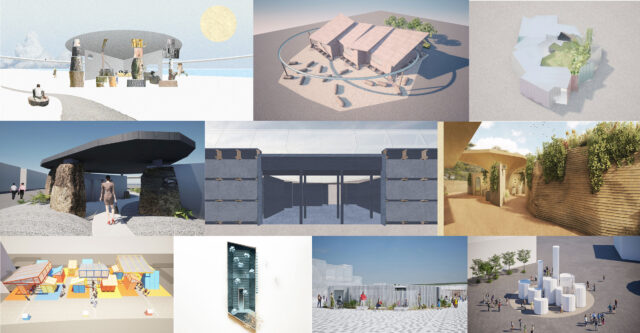

井上岳+齋藤直紀+棗田久美子+赤塚健+中井由梨+篠崎祐真 / GROUPによる、建築展「島をつくる | Planning Another Island」です。

都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会です。建築家は、窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設しました。そして、会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みます。

会場は東京都中央区銀座のマイナビアートスクエア。会期は2024年7月6日まで。入場無料です。展覧会の公式ページはこちら。

展示室の窓から東京の埋立地 / 島が見える※1。今この瞬間にも、埋立地では産廃物※2の処理が行われている※3。

私たちは日々※4、その島をつくりながら生活をしている※5。毎日決められた時間、ルート※6で集められる産廃物は、 いくつかの建築を介して分別、粉砕、焼却、運搬され、最終的に埋立処分場に運ばれ、私たちが今見ている島の一部となる※7。

この展示では、島をつくる※8建築を展示室に移設する。

本展に合わせて、とある小さな住宅の改修を行い※9、その過程で生まれる廃材を、展示室でコンポストして土をつくる。そうしてできた土はもとの場所に戻り、この東京という島の形を変えていく。

私たちは島をつくる建築を展示室に再現し、窓の外に見える島とは異なる、新しい島をつくることを試みる※10。

以下の写真はクリックで拡大します

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる窓からの風景 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる窓からの風景 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる窓からの風景 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から「最終処分場柱 S=1:2」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる共用通路から「廃材置場」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」から会場全体を見る。 photo© Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「掃除用具置場」の周辺を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」から「木片置場」「コンポスト」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「廃材置場」から「端材溜場」「ガラス粉砕場」「石膏粉砕場」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「端材溜場」「ガラス粉砕場」「石膏粉砕場」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる掃除用具と工具 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「ガラス粉砕場」「石膏粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「石膏粉砕場」と「ガラス粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「石膏粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「ガラス粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「ガラス粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「石膏粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「ガラス粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「端材溜場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「端材溜場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「ガラス粉砕場」から「アーカイブ」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「アーカイブ」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「アーカイブ」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」越しに「掃除用具置場」「分別場」「工具置場」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木材粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「工具置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「工具置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「工具置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木材粉砕場」から会場全体を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木材粉砕場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「工具置場」越しに壁面を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる手前:「工具置場」、中:「掃除用具置場」、奥:「廃材置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「掃除用具置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「掃除用具置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「掃除用具置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「掃除用具置場」越しに「水質」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「水質」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「分別場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」越しに「コンポスト」「木片置場」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「コンポスト」「木片置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木片置場」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」から「アーカイブ」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「木材粉砕場」から「最終処分場柱 S=1:2」を見る。 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる「最終処分場柱 S=1:2」 photo©Naoki Takehisa

GROUPによる、建築展「島をつくる」。都心のビルの22階にあるアートスペースでの展覧会。窓から廃棄物処理の“埋立地 / 島”が見える空間に、“島をつくる”建築を移設。会場内で廃材をコンポストして土をつくり“新しい島”の創造を試みる平面図 image©GROUP

以下、建築家によるテキストです。

展示室の窓から東京の埋立地 / 島が見える※1。今この瞬間にも、埋立地では産廃物※2の処理が行われている※3。

私たちは日々※4、その島をつくりながら生活をしている※5。毎日決められた時間、ルート※6で集められる産廃物は、 いくつかの建築を介して分別、粉砕、焼却、運搬され、最終的に埋立処分場に運ばれ、私たちが今見ている島の一部となる※7。

この展示では、島をつくる※8建築を展示室に移設する。

本展に合わせて、とある小さな住宅の改修を行い※9、その過程で生まれる廃材を、展示室でコンポストして土をつくる。そうしてできた土はもとの場所に戻り、この東京という島の形を変えていく。

私たちは島をつくる建築を展示室に再現し、窓の外に見える島とは異なる、新しい島をつくることを試みる※10。

※1 埋立地の島にある最終処分場を訪れると、東京から集まってくる廃材たちが水平線上にずっとつづいていた。そこでは繰り返し分別と粉砕が行われていた。人はそこに許可なしに入ることはできず、鳥たちだけが自由に出入りし、楽しげに会話をしていた。

※2 現在埋め立てているのは中央防波堤外側埋立処分場と新海面処分場の2カ所である。両処分場の2022年度の埋め立て総量は約31万トンで、都環境局は「今後50年以上の埋め立てが可能」としている。 ここでは「サンドイッチ工法」により、3メートルのごみの埋立てごとに 50センチの覆土を重ねることで、ごみの飛散、臭気、害虫、火災の発生を防止している。 一方で「東京港は埋め立て地として使われ続けたため、次に処分場を新設できる水面がない」という。内陸にも造れないため、新海面処分場は「最後の処分場」と言われている。

「東京とごみ(2)限界近づく埋め立て地」, 日本経済新聞, 2023.08.16, p.5

※3 昭和45年の廃棄物処理法の制定により、産業廃棄物についての定義が明確化され、新たに法的に位置付けられた。

※4 不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条により「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされ、また同法第25条により「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」とされている。

※5 1923年に発生した関東大震災は、震源が神奈川県だったこともあり、横浜では建物約2万8千棟が全半壊し 、火災で2万5千棟が焼失した。がれきの量は約100万トンと推定されている。大量の瓦礫の廃棄場所には横浜市山下町海岸通地先の海面が指定され、1930年に日本で最初の臨海都市公園として山下公園が開設された。現在の都心部8区でも全半壊が約2万3千棟 、火災による焼失も約16万6千棟に及び、推定で約600万トンのがれきが発生した。これらは現在の竹芝埠頭などで埋め立てに使われた。墨田区や江東区は震災前から高潮や洪水の危険性が指摘され、土地のかさ上げが計画されていた。発生したがれきはそれらの資材として使われ、現代の都市の基盤を形づくった。

震災がれき「3R」迫る 関東大震災100年、新たな対応, 日経産業新聞, 2023.9.4, p.5

※6「可燃ごみ」は、清掃工場で安全に焼却され、焼却後の灰のうち一部はセメントの原料等に利用するが、大部分は最終処分場へ運搬される。 「不燃ごみ」は、不燃ごみ処理センターで破砕し、その中から鉄・アルミを資源として選別・回収した後、最終処分場へ運搬される。「粗大ごみ」は、粗大ごみ破砕処理施設で破砕し、その中から鉄を選別・回収される。その後、破砕した粗大ごみのうち不燃ごみはそのまま、可燃ごみは清掃工場で焼却してから最終処分場へ運搬される。

※7 廃棄物の処理は厳格な物流とそれに付随する建築群による徹底した管理が行われている。最終処分場では水の流れも設計されている。島の土壌が汚染されていることにより、島を通過した水は海を汚染してしまうためだ。

※8 日本は地震が多く、島が生まれやすく、島をつくる想像力は培われやすい。例えば古事記において、イザナギとイザナミは島をつくり、そこを日本列島とした。

※9 建築は終着地点への事物の流れの一時的な固定であり、そして、建築をつくることと解体することはどちらも事物の流れを生み、島をつくる同様の事象である。このプロジェクトは成増にある建築を土にする改修を行い、アーティストランスペースをつくる。

※10「事物の流れ」と「事物が集まる場所」について。事物の集まる場所には建築がつくられている。 これらの建築群を設計し直すことで、この流れを変化させ別の島をつくることができるかもしれない。

■建築概要

アーティスト:GROUP

担当:中井由梨、篠崎祐真

協力:李静文(D-O-U narimasu)

音:土井樹

インストール:Houxo Que、荒渡巌、大山日歩、折原智江、小城開人、清水恵人、田中勘太郎、森山泰地

制作補助:雨宮牧穂、岩上和矢、遠藤さくら、柏﨑健汰、片桐悠自、加茂慧佑、川上央、川村碧生、齋藤祐佳、酒井裕太、佐藤有希子、須永珠里、髙松輝、田浪慎也、玉山拓郎、冨樫理央奈、箕輪羽月、横野亮、Ines Ostojic、Simon Andri Fischer、Lujza Hostacna、William Frey

写真:竹久直樹