SHARE 【シリーズ・色彩にまつわる設計手法】第5回 青木淳 インタビュー・後編「色彩の変わり続ける意味合いと面白さ」

本記事は学生国際コンペ「AYDA2021」を主催する「日本ペイント」と建築ウェブメディア「architecturephoto®」のコラボレーションによる特別連載企画です。今年の「AYDA」日本地区のテーマは「音色、空間、運動」。このテーマにちなみ、現在活躍中の建築家に作例を交えながら色彩と空間の関係について語ってもらうインタビューを行いました。昨年、全4回にわたり公開された色彩に関するエッセイに続き、本年は建築家の青木淳と芦沢啓治の色彩に関する思考に迫ります。作品を発表する度に新鮮な驚きを与えてくれる二人。その色彩に関する眼差しを読者と共有したいと思います。

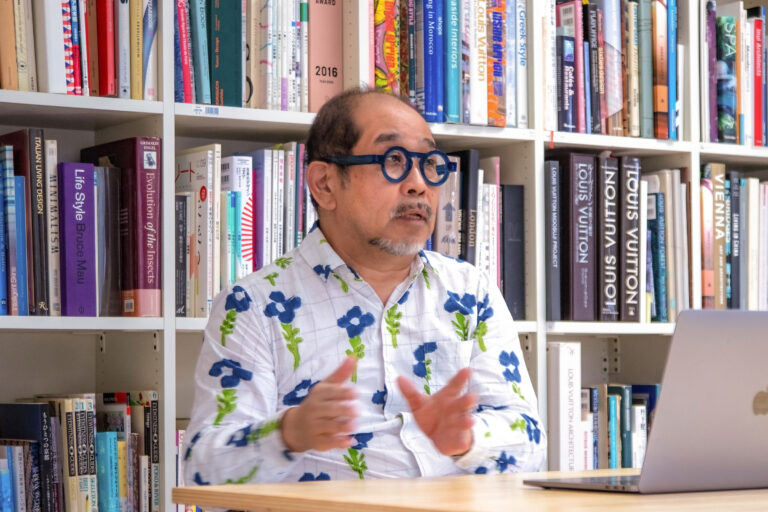

後編では、広い視点で色彩について語っていただきます。1991年に独立以来、住宅から公共建築まで幅広いジャンルの建築を幾つも設計してきた青木淳。日頃、色彩と空間の関係をどのように考えているか。また青木にとって建築の楽しさとは何か。縦横無尽に語っていただきました。(青木淳へのインタビューの前編はこちら)

※このインタビューは感染症予防の対策に配慮しながら実施・収録されました。

色彩の意味合いは時代とともに移り変わる

――青木さんが色について明確に言及した文章として、『新建築』誌2001年3月号に寄稿された「白く塗れ」という論稿があります。当時ファッションデザイナーのマルタン・マルジェラが東京都内の既存住宅を白く塗って店舗に転用したことに触れて、白く塗ることで場所に残された履歴や意味を消す作用があると指摘されていました。それから20年が経ち、今やリノベーションで既存部分を白く塗ることは常套手段となり、図らずも白く塗るという行為自体に意味が発生してしまっている状況です。

青木:そうですね。似たような話で、美術館の内部空間は往々にしてホワイト・キューブですよね。一応ニュートラルを目指したというのが定説になっていますが、実際は個々の美術館が土地性や固有性を失い互いに所蔵品を貸し借りし始めたことに端を発しているようです。というのも、作品の印象が見る場所によって変わらないよう、おしなべて背景を白く、ニュートラルにする必要があったからです。すると今度は、アーティスト側が白い壁を前提に作品を創り始めました。

その結果、ホワイト・キューブは、かつては絵画にとって作品を作品たらしめる大きな要素だった額縁の代わりの存在になってきました。ホワイト・キューブの出現と額縁の消失がほぼ同時に起こり、ホワイト・キューブが額縁効果を持つようになったというわけです。

ですがここ30年ぐらい、白い空間はけっしてニュートラルではなく非日常的かつ特殊な額縁空間であるという認識が一般化してきて、駅舎や火力発電所をコンバージョンした空間が美術館として使われることが増えてきました。

――確かにヘルツォーク&ド・ムーロンが改修設計したロンドンの「テート・モダン」(2000年)は元発電所でした。

青木:いずれも元々の意味を持って作られていたものの意味をあえて消して使い直すという一連の循環があります。

余談になりますが、実は論稿を発表した後でマルジェラのブランドから「マルジェラにその意図はありません」と言われてしまいました。

――そうでしたか。むしろ興味深いですね。

青木:別に「マルジェラはこう考えている」ではなくて「私は第三者としてこう思った」と書いているわけだから構わないですけど。

「白」の実験と、色の組み合わせへの興味

――ひるがえって青木さんのプロジェクトには色彩に求められる効果や意味合いの移り変わりが反映されているのでしょうか。

青木:反映されているでしょうね。2000年頃、僕は意識的に白しか使いませんでした。それは白が好きだからとかニュートラルだからというのではなく、白が幾つもの性格をあわせ持っていると考えたからです。たとえば病院の白は清潔なイメージかもしれないけど冷たいというイメージもあるとか、逆にウェディングドレスの白は冷たいとは思わず清純さをイメージするとか。同じ白でも、そのありようや発する感覚にバリエーションがあるわけです。

赤だったらもうちょっと意味することの範囲が狭くてエモーショナルな感じが入るし、青もクールなイメージだし。そう思うと、白には結構無限の可能性があるなと。

ロバート・ライマンのように白ばかり使いながら多彩な美術作品をつくっているアーティストもいますから、僕も白以外使わずに、その使い方によって生まれる効果を変えていくことがどこまでできるかという実験に興味があったんです。

――そんな理由があったんですね。

青木:色ということでは、今までダサいと思っていた色がきれいに見えることだってありますよね。たとえばヴァージル・アブローがルイ・ヴィトンのコレクションで、透明感のあるグリーン系統の色を銀色と組み合わせて使い始めたら、以前は安っぽいと思っていたのに、めちゃくちゃきれいだなと思って。ビリー・アイリッシュも一時期、髪色を明るいグリーンにしていましたね。

――そういうところから「使ってみよう」ということになるんですか?

青木:なりますね。単独の色でもいいけど、他の色との組み合わせの場合が多いですね。昔「トレインスポッティング」という映画のポスターがグレーとオレンジだったでしょう。その組み合わせが決定的にきれいだったんですよね。サッカーのオランダチームのオレンジとは違う色に見えるし、東海道線に使われているオレンジとも同じには見えないし。

場所によって違って見えることもありますね。

以前、青森県立美術館のプロジェクトで頻繁に東北へ足を運んでいた頃に気づいたのですが、太陽の色が東京と違って黒っぽいんです。

国が違うともっと変わります。ある印刷用インクメーカーが日本・中国・フランスそれぞれの伝統色で見本帳を出していて、それを見ているとフランスの見本帳にある青は日本では絶対合わないだろうと思います。

色ってすごく微妙で、面白いですよ。

色を決める判断基準は「フィットするかどうか」

――色彩によって人の気分を変えるとか、振る舞いを誘発しようとお考えになることはありますか。

青木:誘発しないわけにはいかないと思いますが、あまり人の振る舞いとは関係なく考えたいですね。

むしろ「フィットするかどうか」が判断基準としては大きいかもしれません。

たとえば、この場所でこの色を使うとかっこ悪いとか、嫌な感じがするとか、気取った感じがしすぎちゃうとか。また、色のバランスがどうなればいいのか、といった感覚的なことを結構気にしています。

――クライアントの感覚ともすり合わせるのでしょうか。

青木:住宅ならもちろんそこに住むのはクライアントなので、この人が生活する上でどの色がマッチするかを考えますね。もちろんこちらもどの色がいいのか検討しますが、最終的には「これでよろしいですか?」とクライアントに確認してもらい、決めてもらいます。

――それは住宅以外にも共通していますか。

青木:すべての仕事において、クライアントに聞きます。ただ公共建築の場合は、実際に使うのは市民ですので直接聞けませんからね。しかも千差万別な人が関わってくるので、特定の人のためとは言えず、「ここに建つものとしてはどうあるべきか」と、論理で考えていくしかないですよね。

自由な冒険こそが建築の楽しさ

――1996年に発表された「O」(1996年)という住宅では、外壁の一部で、白を基調にしながら、青や黒などを織り交ぜてランダムなパターンをつくられていましたね。確か何人かで時折場所をチェンジしながら塗られたのだとか。一方、室内は石貼りの床や照明を仕込んだ飾り棚がカラフルで楽しげだったのを覚えています。

以下の写真はクリックで拡大します

青木:そうですね。ブラシを使って、ムラムラな下地を作った上で、その下地が透いて見える程度に白を塗る。プロではできない荒っぽい塗り方でした。室内では階段まわりの板状の手すりを表側は白で裏側は黄色にしたり、屋上の手すりも裏側を青にしたり。確かに、かなり色を持ち込んでいます。

当時、多くの建築がニュートラルな素材を使っていましたが、本当は何でも使えるはずだから、最初から方向を決めないでプロジェクトを進めてみようと思ったんです。

たとえば3カ所ある円弧の壁で囲まれた空間の床はスペイン産の陶板タイルで、普通なら悪趣味に映るかもしれない装飾の入ったものでした。でもそれを先に決めてから他の場所を検討するという、通常とは違って一段難しい手順を踏んでいます。

この家は2年に1回ぐらい訪ねるのですが、今の方がむしろ良く見えるし「昔の自分はこれほど自由に建築をつくれたんだ」とも感じます。

きっと、それが本当の建築の楽しさなんですよ。「冒険だけどやってみようか」という楽しさですね。

――確かに当時はバブル崩壊と阪神淡路大震災が重なって、おとなしいムードが漂っていました。

青木:だから、ちょっと時代と外れていましたね。今は自分もストイックで、どこまでも考え抜いた挙句に決めている感じです。でも、しばらく経つとあの頃の手法に戻るかもしれません。やっぱり楽しいですよ、その方が。

「担当者=自分」の利点と欠点

――建築の楽しさというお話とオーバーラップするかどうか、いつか「担当者=自分」で設計したいとうかがったのを覚えています。

青木:そうですね。いいものができるかどうかは別として、自分一人でやってみたいという思いはいつもあります。だって、設計が楽しいからこの仕事を選んだんですから。

たとえば文章を書くのは自分一人ですよね。誰かが代筆することはないし、インタビューだって原稿をほとんど直してしまいます。

磯崎新さんのアトリエで働いていた頃は、一つのプロジェクトの担当になって、その図面を描いて現場に行くのが仕事でした。だから、すごく楽しかった。

でも水戸芸術館の担当になって僕の下に人が三人ついて、そうなると図面を描くよりも、全体を見て部下に指示を出すのが仕事になってくる。でも、図面を描くほうが楽しいから、そっちばっかりやってしまう。とうとう磯崎さんに「君は図面を描くな」と言われたんです。

その後、独立した当初は一人に戻って楽しかったのですが、またスタッフが何人か入るようになって、もはや自分一人で完結した仕事はできなくなりました。

もっとも自分だけでやる欠点はあります。目の前の世界に没頭してしまい、うまくいっているかどうか分からなくなることです。特に僕の場合、自分に甘いから批評精神を持ち得ないんですよね。スタッフには平気で「これ駄目じゃん」と言えるんだけど、自分がやったことはなかなか駄目出しできません。

だから本当は手放すといいものができるんです。新鮮な目で見られるというのかな。

だけど、やっぱり一人でやりたい気持ちになるんですよ。

建築設計だけが建築の道ではない

――今年度の「AYDA」は音楽家を審査員長に迎えています。これまでも数学者を審査委員長に招くなど、他の建築系コンペとは違う独自の方向性を模索しています。

青木:それはいいことですよね。せっかくやるなら、いいか悪いかすぐ分かるようなコンペではなく「お、この人何をやろうとしてるのかな」としっかり見なければ分からないぐらいのものじゃないと駄目ですよ。そういう意味では、アイデアコンペを変えようという試みは本当にいいと思います。

――今回のAYDAの提出物の規定には幅があって、想定の敷地面積はあるのですが、それに対する回答は、極端にいえば音から空間が想像されているものであればいいことになっています。

青木:実は僕も昔、作曲しようと思って勉強したことがあるんです。結局つくれませんでしたが。

でも音楽をつくる才能にはまったく恵まれなかったみたいで、「何でできないんだろう」と、すごく悩みました。

でもよく考えたら、僕は建築の設計を目指しているわけです。音楽ができないからといって悩む必要はないんです。以来、音楽家には尊敬の念しかありません。

――近年、建築家の生き方も多様になり、同時に評価してくれる場所も増えていますね。

青木:従来の建築家像は成立しなくなったということでもあります。

そもそも、あらゆる問題をふまえて一つの形をつくるのが建築です。実は建築といわれているものはツブシがきくというか、多種多様なことを総合的に構造化する仕事なんです。だから、たとえばコンピュータのシステムだってアーキテクチャというし、本をつくるのもアーキテクチャになり得るわけです。

日本は建築学科を出ると建築を設計するという固定観念があるけど、国際的に見たら建築学科を出て映画監督になるとか、ファッションデザイナーになるとか、アーティストになるとか、違う場面で活躍しているじゃないですか。

むしろそれが本来的で、日本の場合は狭義の建築家をやってきたという感じでしょう。

――こうした変化に合わせて建築メディアのあり方も変化を余儀なくされていますよね。

青木:逆に今までが変だったのかもしれません。たとえば日本の場合は特に実物をつくっていないと建築家と呼ばれません。でもドローイングが実際に建ったもの以上の創造的体験を人に与えることもあり得るわけです。

それは文章でもできるかもしれないし、映像でできるかもしれない。音楽でできるかもしれない。他のクリエイティブなジャンルとクロスする要素が実はいっぱいあるはずです。

本当はそこまで広げて建築と考えたらいいと思うけど、一方では、どの分野でも本来の部分がきっちりできないと、他のことも中途半端になってしまいますからね。つまり、建築を選んだからには建築をしっかり習得しつつ、かといって、それが仕事とイコールでなくてもいい。そう考えることが大事だと思います。

(企画:後藤連平・矢野優美子/インタビュー:後藤連平・中村謙太郎/文章構成・中村謙太郎)

音楽家の蓮沼執太・藤原徹平・中山英之が審査する、日本ペイント主催の国際学生コンペ「AYDA2021」が開催されます。最優秀賞受賞者には、アジア学生サミットへの招待(旅費滞在費含む)、日本地区審査員とのインターンシップツアーへの招待、賞金30万円が贈呈されます。登録締切は2021年11月22日(月)。提出期限は2021年11月25日(木)。

青木淳(あおき じゅん)

1956年、横浜生まれ。82年、東京大学工学部建築学科修士課程終了後、磯崎新アトリエに勤務。91年に青木淳建築計画事務所設立。個人住宅をはじめ、「青森県立美術館」「杉並区大宮前体育館」「京都市京セラ美術館」に代表される公共建築、ルイ・・ヴィトンの商業施設など、作品は多岐に渡る。99年に日本建築学会賞、2005年に芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

主な著書に『JUN AOKI COMPLETE WORKS』(1・2・3巻、INAX出版,LIXEL出版、2004年、2006年、2016年)、『原っぱと遊園地』(1・2巻、王国社、2004年、2008年)、『青木淳ノートブック』(平凡社、2013年)、『フラジャイル・コンセプト』(NTT出版、2018年)がある。

■建築概要

O

設計:青木淳建築計画事務所 担当:青木淳、小野弘人

用途:住宅

構造・規模:RC造+SRC造+S造・地上3階

所在:東京都世田谷区

竣工:1996年

■シリーズ・色彩にまつわる設計手法のアーカイブ

- 第4回 加藤幸枝・後編 「色彩を設計するための手がかり② 藤原徹平『クルックフィールズ シャルキュトリー棟・ダイニング棟・シフォンケーキ棟』、原田祐馬『UR都市機構・鳥飼野々2丁目団地』」

- 第4回 加藤幸枝・中編 「色彩を設計するための手がかり① 中山英之設計『Yビル』」

- 第4回 加藤幸枝・前編 「色彩を設計するということ」

- 第3回 原田祐馬・後編 「石ころ、スマホ、記憶の肌理、」

- 第3回 原田祐馬・前編 「団地、ゲームボーイ、8枚のグレイ、」

- 第2回 藤原徹平・後編 「色と建築」

- 第2回 藤原徹平・前編 「まずモノクロームから考えてみる」

- 第1回 中山英之・後編「『塗られなかった壁』が生まれるとき」

- 第1回 中山英之・前編「世界から『色』だけを取り出す方法について」