SHARE 「篠原一男と篠原研究室の1960年代 -『日本伝統』への眼差し-」展(東京科学大学博物館)の会場写真。“プロフェッサー・アーキテクト”としての活動初期に焦点を当てる内容。近年の解体修理で判明した架構に関する資料や、伝統的集落を調査して描かれた“連続平面図”も公開。山﨑鯛介と小倉宏志郎がキュレーション

- 日程

- 2025年4月19日(土)–5月2日(金)

「篠原一男と篠原研究室の1960年代 -『日本伝統』への眼差し-」展(東京科学大学博物館)の会場写真です。

“プロフェッサー・アーキテクト”としての活動初期に焦点を当てる内容です。近年の解体修理で判明した架構に関する資料や、伝統的集落を調査して描かれた“連続平面図”も公開されています。山﨑鯛介と小倉宏志郎がキュレーションを手掛けました。

会期は2025年4月19日~5月2日です。展覧会の公式ページはこちら。

今回の展覧会は、のちに世界を驚かせた建築家・篠原一男が、助教授となり研究室の学生とともに「プロフェッサー・アーキテクト」としての活動をスタートさせた1960年代について、「住宅遺産の継承」、「建築アーカイブズ」といった現代的な視点も取り入れつつご紹介するものです。

解体修理によって明らかになった架構や施工技術、資料整理の過程で発見された伝統的集落の図面・写真からは、伝統建築を凝視し、そこに現代日本に通じる接点を何とか読み取ろうとする知的な野心を感じることができます。展示を通じてそうした彼らの眼差しを感じていただけましたら幸いです。

みなさまのお越しをお待ちしております。

※本記事の全写真は、東京科学大学博物館から特別な許可を得て撮影されました

会場の様子

以下の写真はクリックで拡大します

狛江の家(1960)、白の家(1966)

以下の写真はクリックで拡大します

狛江の家(1960)

処女作「久我山の家」(1954)で貴族的な〈開放的空間〉を、前作「谷川さんの家」(1958)で民家的な〈生活的空間〉と、伝統的なすまいの中に二つの対比的な構成を見出した篠原は、本作でその両面を持つ「内側からも、外側からも立体的な楽しい空間」を求めた。西面のピロティと寝室前の簀子縁、二階のウッドデッキと外階段には、高床式の外観が持つ貴族的な風格と、内側から外にあふれ出す民家的な生活感が穏やかに共存している。正方形平面に方形屋根を用いた最初の作品であり、二階のリビングルームはその強い形式性を見せつつも、間仕切りの簾や各面に設けられた明かり障子といった伝統的な素材により、明るく柔らかさのある内部空間となっている。

白の家(1966)

正方形平面に方形屋根を用いた一連の作品のうち、最大規模の作品であり、最も内部空間の抽象性が高い作品。心柱を持つ傘の骨組のような架構に対し、壁の位置をずらすことで空間に自律性を持たせ、心柱には大黒柱に通じる象徴性を与えている。この頃から強まる抽象空間への指向は、「正方形平面に方形屋根」という、その共通点において日本建築の特徴である「単純さ」を象徴していた形態を、より強く抽象的な幾何学空間として認識させる方向に働きかけ、やがて篠原を「第二の様式」へと向かわせることになる。

から傘の家(1961)

以下の写真はクリックで拡大します

から傘の家(1961)

「狛江の家」(1960)で登場した「正方形平面・方形屋根」という形式は、本作でさらに単純化と明確化が進められた。屋根架構には、頂点から外周の桁まで放射状に同断面の垂木を掛け廻した「扇垂木」の形式が採用されており、架構をそのまま室内に露出した天井からは、垂木の素材感と同時に抽象的な装飾性が感じられる。南側の広間の床は、南面開口の敷居や北側の寝室の畳床の床に比べて低く、そのくぼみが生み出す影は「深さ」を感じさせ、それはこの部屋の垂木を露わしにした奥行きの深い天井とも対応して、古い民家がもつ「土間」の空間を想起させる。この扇垂木の架構は、外周部の桁に強い推力を働かせるため、篠原は開き止めの役割を持たせた挟み梁を十字型に通し、補強材とした。この架は構造的な役割とともに、内部を幾つかのスペースに分割する役割を持ち、それが建具(襖)と一体化することで、民家の差鴨居のような存在となっている。篠原はこの作品の意図について、「私はこのもっとも原則的な平面構成を意識しながら、少量だが明確な光とふかぶかと濃いかげの組立てる空間、それは古い民家の土間にあったもの、をつくってみたいと考えた」と述べている。

地の家(1966)

以下の写真はクリックで拡大します

地の家(1966)

それまでの「正方形平面・方形屋根」という完結性の強い空間構成を離れ、不整形平面を初めて試みた作品。不整形とはいえ架構形状は平面・屋根ともに北西-南東の斜め軸に対し対称形であるが、「土間の主室と地中の寝室」というより強い主題のため、また、主面ごとに塗り分けられた強烈な色彩が持つ装飾性のため、架構の規則性はほとんど意識されない。この住宅には原型となる二つの計画案がある。地中の寝室については計画案「大地の家」(1964)であり、土間の主室については朝倉摂との「2人展」で小田急デパートの中につくられた「原型住宅(土間の家)」(1964)である。後者について篠原は、「原始性と現代性との振幅が生活のゆとりを保証する」として、原始的な床材料である「たたき」をモダンな家具や最新の住居設備などの現代的なデザインと共存させることで、現代においては貧しさではなくゆとりの象徴として受け入れられる可能性を提示した。この原型住宅で登場した「きのこ型」の椅子とテーブルは、篠原自身のデザインによるものであり、展覧会終了後に一時保管され、「地の家」で再利用されることとなった。

集落調査(1965‐1967)

以下の写真はクリックで拡大します

集落調査

1962年に図学講座の助手から助教授へと昇任した篠原は、桑沢デザイン研究所から大橋晃朗を技官として招き、研究生を中心に研究室の設計体制を整えるとともに、研究指導を希望する建築学科の学生に対しては、卒業論文の指導も行うようになる。そして、4期生として篠原研究室に入った坂本一成が集落調査の研究を希望したことを契機に、篠原研究室では1965年度から伝統的集落の実測調査に着手し、奈良の環濠集落(1965年度)、金沢と高山の町家(1966年度)、中山道と善光寺街道の街道集落(1967年度)と、タイプの異なる伝統集落の調査を3年間に渡り行った。そこでは伝統的集落の空間的特性を可視化するために連続平面図や連続立面図という表現方法がとられ、また数値化などの客観的な把握方法も試みられた。

ほぼ同時期に他の大学で始まる「デザイン・サーヴェイ」とは時期が重なるが、伝統的集落の美を景観的な関心ではなく、建築の隣接関係の集合体として原理的に捉えようとする姿勢には、それまでの民家研究や住宅設計で試みた方法論の反映を見ることもできる。

架構の模型など

以下の写真はクリックで拡大します

山﨑鯛介による展覧会コンセプト

東京工業大学のプロフェッサー・アーキテクトとして

篠原一男は、谷口吉郎、清家清から続く「東工大のプロフェッサー・アーキテクト」の系譜を継ぐ建築学科の教授/建築家である。

その抽象的で象徴性の強い一連の住宅作品の意匠は、「住宅は芸術である」という思想の表明とともに建築界の注目を集め、1972年に「『未完の家』以降の一連の住宅」で日本建築学会賞を受賞する。

篠原の鋭敏な感性は、やがて「美」の対象を現代都市・東京の風景にまで拡げ、それを「カオスの美」と称して自らの創作原理に取り込み、代表作である「東京工業大学百年記念館」に結実させた。

逝去後の 2010年、ヴェネツィアビエンナーレは他界した芸術家に対しては異例のヴェネツィアビエンナーレ記念金獅子賞を故人の篠原に授与した。これは、篠原が世界的水準で後の世代に多大な影響を与え続けている事実を示している。

「日本伝統」への強い関心 -その構成原理の追求-

始まりは「日本伝統」への強い関心であった。東京物理学校(現・東京理科大学)数学科を卒業し東京医科歯科大学で数学の教鞭を執っていた篠原は、学会の合間に訪れた奈良の古社寺でその美に強く惹かれ、決意して 1950年に東工大の建築学科に学士入学する。清家清のもとで学び、1953年に図学講座の助手として本学教員としての歩みを始めた篠原は、1954年に処女作「久我山の家」を発表した。-民家はきのこである-1960年の「住宅論」で土地の生活に根ざした作為のない民家の美しさをそう讃えた篠原は、その伝統的な空間の原理を「平面の分割」と「土間」に見出し、それを創作の手法として「から傘の家」(1961)や「白の家」(1966)などの名作を発表し、注目を集める。

1962年に助教授となった篠原は、篠原研究室の活動として3年間にわたり学生とともに伝統的集落の実測調査を実施した。それは民家の内部空間に感じた「美」の構成原理を外部との関係性の中で捉え直し、伝統的集落の美しさを創作原理として捉えようとする更なる試みであった。

次世代への遺産継承

篠原自身が「第一の様式」と呼んだ1960年代の住宅作品は、竣工から60年を過ぎた今日、篠原の作品を慕う次世代の手に渡り、大切に保存修復工事が行われている。

篠原の設計活動、芸術表現の元となった設計図面やスケッチ、写真や模型もまた、本学の博物館にて大切に保存継承するべく、アーカイブ化が進められている。

そして、歴史的建造物としての評価※を受けた百年記念館には、谷口吉郎設計の創立70周年記念講堂、清家清設計の事務局一号館とともに、過去と未来を繋ぎ、大岡山キャンパスにアイデンティティを与え続ける存在としての役割が期待されている。

※Docomomo Japan 2023年度選定(No.289)

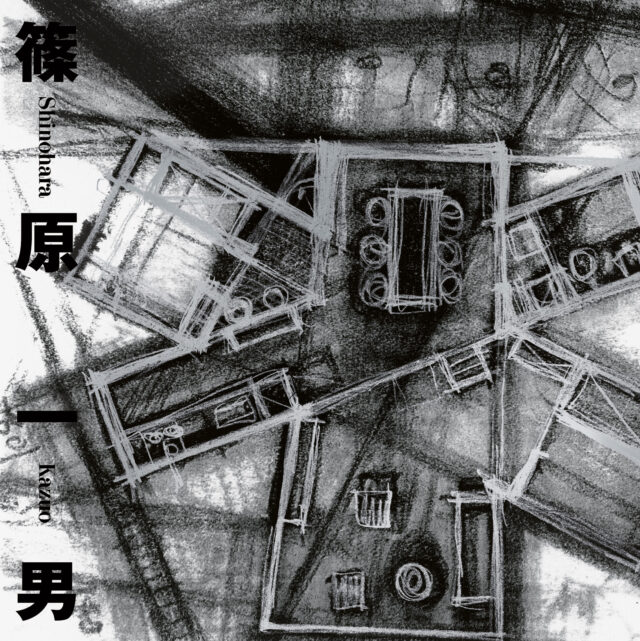

■展覧会概要

展覧会名:東京科学大学博物館 2025年特別展示 篠原一男と篠原研究室の1960年代 -「日本伝統」への眼差し-

会場:大岡山キャンパス 創立70周年記念講堂 2階ギャラリー

会期:2025年4月19日(土)~5月2日(金)

開催時間:10:30~17:30 期間中無休

入場料:無料

企画:東京科学大学博物館

キュレーター:山﨑鯛介

アシスタントキュレーター:小倉宏志郎

後援:Docomomo Japan、建築史学会、TIT 建築設計教育研究会、冬夏会

協力:篠原一男生誕百年企画委員会、東京科学大学 山﨑鯛介研究室