SHARE 【特集:“山”と“谷”を楽しむ建築家の人生】橋本健史によるレビュー「建築家をつくる本」

アーキテクチャーフォトではユウブックスから出版されたインタビュー集『“山”と“谷”を楽しむ建築家の人生(amazon)』を特集します。

それにあたり、岸和郎さん(WARO KISHI + K.ASSOCIATES ARCHITECTS)、三井祐介さん(日建設計)、富永大毅さん(TATTA ※旧富永大毅建築都市計画事務所)、橋本健史さん(403architecture [dajiba])にレビューを依頼しました。

異なる世代・立場・経験をもつレビュアーから生まれる言葉によって、本書に対する新たな見え方が明らかになると思います。

その視点を読者の皆様と共有したいと思います。

(アーキテクチャーフォト編集部)

建築家をつくる本

私はいま35歳である。

大学時代の同級生と浜松で設計事務所をはじめて、この春で9年になる。

並行して3年前から東京ではじめた個人名義の事務所はしばらく開店休業状態だったが、ようやくこのところ仕事も増えてきた。

そんな駆け出しであるにも関わらず、ありがたいことにこれまで幾度も人前でレクチャーをする機会をもらってきた。大抵の場合、1時間ほどスライドを使いながら、自分たちのやっていること、建築として考えていることが伝わるようにと願って精一杯話している。毎回渾身である。

そうしてさぁどんなリアクションがあるだろうかと期待していると、

「それで、どうやってお金を稼いでいるのですか」

という質問が返ってきたりしてどっと疲れがやってきてもう帰りたいなどと思ったりもするのだがそういう経験は一度や二度ではない。

もちろんそういった質問にも、拠点とランニングコストとライフスタイルの話や、慣習的な設計料以外のフィーを多角的に設定する話など、多少なりとも役に立ちそうなことを答えるようにしているのだが、それでもやはりしんどいものはしんどいのである。

近頃はそうしたことも少なくはなってきたようにも思うから、単純にそれくらいしか聞くことがないような未熟なプレゼンの問題だったのかもしれないし、小規模な仕事が多いというわれわれの性質によるところもあるだろう。とはいえ、やはり特に学生諸君にとっては、建築的な議論云々の前に、それが自分の将来設計にどの程度参考になるのか、特にワークライフバランス(有り体に言ってしまえば金と時間)において持続可能性があるのかという点が、非常に強い関心であることは否めない。

本書はそのような「関心」に応えることを契機としてつくられたという。

建築作品そのものよりも、学生が不安に思っていること、すなわち金銭面、働き方といった建築家の生々しい生活そのものへの興味に対して、7人の建築家へのインタビューを通して応えようとするものである。

インタビューイも編著者も全員が70年代生まれであるということから、ある世代的なスタンスを浮かび上がらせようとする意図は感じられるが、それぞれキャリアも建築の方向性も違い、積極的にバラエティ豊かな面々が選ばれているといってよい。

インタビュー内容はどれも楽しく興味深く、巻末に編著者の西田司さんが書いているように、私自身も「よくそんなことしますね!」「だからそういうことをやるようになったのですか!」などと無意識に相槌を打ちながら読んでいた。

ページ数の割には一晩であっという間に読み終わったわけだが、そこにはどこか覚えのある読後感があった。つまり本書は、飲み会での「終電後の話」が凝縮されているのだ。

私自身、冒頭のような質問も、「終電後」であればいくらでも話すモチベーションはある。

野性的な創造力、あらゆる困難を快楽的に突破するバイタリティについて、エピソードを交えて喜んで披露するだろう。そのような明け透けな話をこうして活字にし、書籍という枠組みの中で価値のあるものにしている点で、本書は画期的である。

飲み会に参加しアルコールで低下した記憶力と判断力の中でようやくたどり着ける話が、きちんと編集された内容としてまとまっている。自分のペースで読み進めることができるだけではなく、完全なかたちで手元に置いておくことができる。それが7人分も詰まってたった2,200円(税別)というのだから、破格ではないか。

「コスパ」に敏感な学生諸君にも、こういえば書籍というメディアの価値が、少しは分かってもらえるかもしれない。

ところで話は変わるのだが「35歳問題」というものをご存知だろうか。

35歳問題とは、思想家の東浩紀さんが度々取り上げているもので、人生においてそれまでにやったこととそれからやることの総和を、実際には起こらなかった「ありえたかもしれないこと」が上回る分岐点が35歳ごろにあり、ゆえに憂鬱になる、というものだ。

そこで引き合いに出される村上春樹「プールサイド」の主人公は、「やりがいのある仕事と高い年収と幸せな家庭と若い恋人と頑丈な体と緑色のMGとクラシック・レコードのコレクション」を手に入れている「にもかかわらず」35歳になった夜に10分だけ泣く。たとえ成功していたとしても、人生の折返しである35歳になると、「ありえたかもしれない」可能性の亡霊に悩まされるようになるという問題設定だ。

じつは学生が不安に思っていることの本質は、この予感なのではないだろうか。

もちろん期待値的によりよい結果を得られそうな選択をすることで、なるべくリスクを減らしたいという功利的なねらいもあるだろうが、なんらかの選択肢を選び取ることへの不安は、そうしなかった場合の別の可能性を失う必然からきている。

しかし私自身が35歳になったいま率直に思うのは、様々な選択の外の「ありえたかもしれないこと」よりも、なにかを選択したことによってあらわれた「思いもよらぬこと」のほうが、ずっと広大な可能性なのではないかということだ。「プールサイド」の主人公が泣くのは、人生において「思った通り」の可能性を超えなかったからで、「思いもよらぬもの」に日々向き合っている人生においては、「ありえたかもしれない」亡霊の出番はあまりない。

10年ほどまえにこの「35歳問題」を通過したであろう本書の7人の建築家に通底している思考も、このようなことである。なんらかの選択そのものが、発見とあらたな問いを生む。そしてそれはわれわれが日々「スタディ」と呼んで日常的に実践している設計活動を、人生においても同様におこなっているといえる。

建築をつくることのおもしろさは、そのまま建築家としての人生のおもしろさであるということだ。

誤解を恐れずにいうならば、本書は建築家になるための役には立たない。

建築の蓄積されてきた知性や文脈について学べるわけではないし、創造的な建築をつくるための直接的な手がかりはないといっていい。

ディテール集をながめてみても肝心なところで使えるものはまず存在しないように、本書で語られるエピソードも自分自身にそのまま適応できる可能性はとても低い。しかし、ディテール集を延々とながめることによってなんとなくできるのではないかという気分が生まれてくるように、本書を読むことによってなんとなく建築家になれるのではないかという気がしてくるという、おそるべき効果があるように思われる。

本書の編著者の一人である西田司さん、そして西田さんが述べている北山恒さんをはじめてとして、「なんかいきなりはじめちゃった系」の建築家と学生時代に直接話す機会が偶然にも多くあり、「まぁなんとなくできるかもしれない」という可能性を感じたことで、いまの私がある。

もちろん似たような環境にいながらそれぞれ全然別の方向に可能性を感じた人のほうが多くいたわけであるから、本書を同じように読んでも、「なんとなくできるかもしれない」と感じる方向は、きっと人それぞれだろう。

書評であるにもかかわらずこのように自分のことについてついつい語りすぎてしまうように、本書は当事者性を引き上げる、建築家の生の声にあふれている。

そのような声に耳を傾けたとしても、決して建築家としての能力そのものが向上するわけではないし、建築家になるという目的に対しては、その役割を十分には果たさないという点で、この本はやはり役には立たない。

しかし、そのリアリティが建築家の人生を切り開く可能性を提示しているがゆえに、この本は建築家をつくるだろう。

橋本健史(はしもと・たけし)

1984年兵庫県生まれ。2005年国立明石工業高等専門学校建築学科卒業。2008年横浜国立大学卒業、2010年横浜国立大学大学院Y-GSA修了。2011年403architecture [dajiba]設立。2017年橋本健史建築設計事務所設立。現在、名城大学非常勤講師。

建築作品に《渥美の床》《海老塚の段差》《富塚の天井》《代々木の見込》《東貝塚の納屋》《静岡理工科大学学生ホール》ほか。著作として『建築で思考し、都市でつくる』LIXIL出版(2017年)。受賞歴として第30回吉岡賞、第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰。

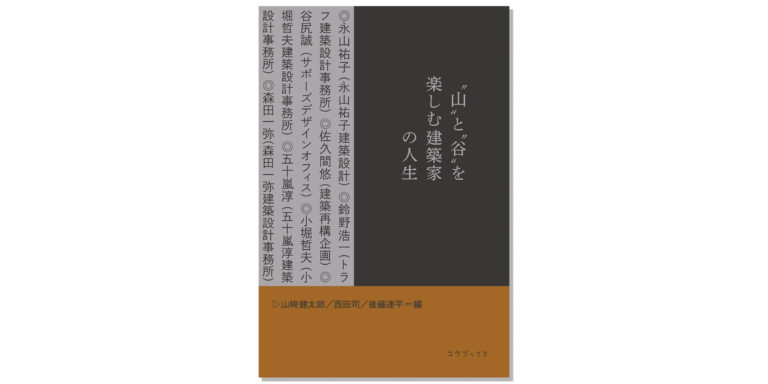

■書籍概要

『“山”と“谷”を楽しむ建築家の人生』

7人の建築家に人生で「人生で苦しかった時」「乗り越えた時」を尋ねたインタビュー集。自分の道を切り開くためのメッセージ。

ときにしたたかに、ときに子どものように純粋に建築と向き合った話は、建築の仕事を楽しむことをはるかに超えて、人生をいかに豊かで意義深いものにできるか、という広がりさえもっている。

その言葉たちは目の前にある不安を大きなワクワク感がうやむやにして、建築を目指す若者たちの背中をあっけらかんと押してくれる。

建築に臨む態度、経営思想も尋ねており、あらゆる世代の設計関係者にもお薦めできます。

【目次】

・始めに 人生を有意義なものとするために 山﨑健太郎

1、永山祐子 (永山祐子建築設計) /「やらなくていいこと探し」から道を切り開く

2、鈴野浩一(トラフ建築設計事務所) / 繋がりを大切に、熱中しながら進む

3、佐久間悠(建築再構企画) / ニーズとキャリアから戦略を立てる

4、谷尻誠(サポーズデザインオフィス) / 不安があるから、常に新しい一手を打つ

5、小堀哲夫(小堀哲夫建築設計事務所) / 探検家的スピリットで建築を探求する

6、五十嵐淳 (五十嵐淳建築設計事務所) / 琴線に触れるもの、違和感と選択

7、森田一弥(森田一弥建築設計事務所 ) / 旅と左官を通し、歴史と文化を血肉化する

・鼎談 いつの日か、マイナスもプラスに書き替わる / 山﨑健太郎・西田司・後藤連平

・“山”に登って振り返ると、“谷”だったと気づいた。/ 西田司

・後書き建築人生を切り開く開拓者たちへ / 後藤連平