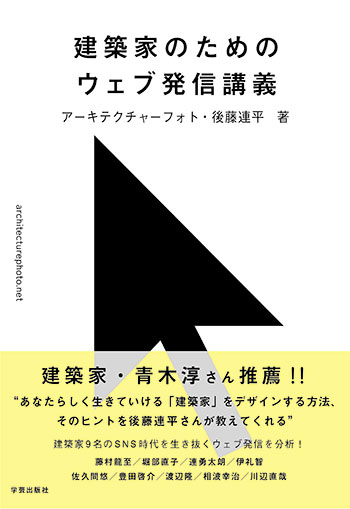

アーキテクチャーフォトでは、2018年4月4日発売されるた書籍『建築家のためのウェブ発信講義』を特集いたします。

特集内容として、全5回にわたる中身のプレビュー、辻琢磨(403architecture [dajiba])・猪熊純(成瀬・猪熊建築設計事務所)・高橋寿太郎(創造系不動産)によるレビューを掲載します。

■書籍『建築家のためのウェブ発信講義』概要

amazon販売ページはこちら

アーキテクチャーフォト・後藤連平 著

四六判・224頁・定価 本体2100円+税

ISBN978-4-7615-2670-2

2018/04/10

建築家・青木淳さん推薦!

今や、建築のデザインに着手するより前に、あなたにとっての「建築家」をデザインできる。もはや「建築家」の型はひとつではない。人はみな、驚くほど違っているので、あなたがあなたらしく生きていける「建築家」がある。では、どうやってその「建築家」をデザインすればいいか。一人で建築サイトarchitecturephotoを立ち上げて以来10年の後藤連平さんが、そのヒントを教えてくれる。

ゼロから仕事をつくるためのプロモーション、社会を巻き込む建築理論の構築、施主候補との信頼関係を築くコミュニケーション。

建築家9名がウェブ上で打ち出す個性的な実践を手掛りに、読者各々の目的に合った情報発信の方法を丁寧に指南。

建築メディアに精通する著者によるSNS時代ならではの新しい「建築家」行動戦略!

分析対象建築家:

藤村龍至さん(RFA) / 堀部直子さん(Horibe Associates) /連勇太朗さん(モクチン企画) / 伊礼智さん(伊礼智設計室) / 佐久間悠さん(建築再構企画) / 豊田啓介さん(noiz architects) / 渡辺隆さん(渡辺隆建築設計事務所) / 相波幸治さん(相波幸治建築設計事務所 / シモガモ不動産) / 川辺直哉さん(川辺直哉建築設計事務所)

■ブックレビュー

>403architecture [dajiba]・辻琢磨によるレビュー「社会に接続せよ」

辻 琢磨 1986年静岡県生まれ。2008年横浜国立大学建設学科建築学コース卒業後、2010年横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA修了。2011年403architecture [dajiba]共同設立。2017年辻琢磨建築企画事務所設立。現在、大阪市立大学、滋賀県立大学、武蔵野美術大学非常勤講師。受賞歴として2014年に第30回吉岡賞、2016年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館にて審査員特別表彰。

>成瀬・猪熊建築設計事務所 / 猪熊純によるレビュー「ウェブと、その作り手をデザインする本」

猪熊純(いのくまじゅん)建築家 / 首都大学東京助教 1977年神奈川県生まれ。2004年東京大学大学院修士課程修了。2006年まで千葉学建築計画事務所勤務。2007年成瀬・猪熊建築設計事務所共同設立。2008年より現職。 代表作に「FabCafe Tokyo」「LT城西」「柏の葉オープンイノベーションラボ(31VENTURES KOIL)」「西武池袋本店別館・書籍館パブリックスペース」「豊島八百万ラボ」など。 主な受賞に、INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS、Architizer A+Awards 2009 2015年日本建築学会作品選集新人賞 JID AWARDS 2015 大賞 第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 出展 特別表彰 著書に、『シェアをデザインする』(共著,学芸出版社)、『時間のデザイン』(共著,鹿島出版会)『シェアの思想』(共著, LIXIL出版)『シェア空間の設計手法』(責任編集,学芸出版社)

>創造系不動産・高橋寿太郎によるレビュー『「在り方」についてのビジネス思想』

高橋寿太郎 Jutaro Takahashi 不動産コンサルタント。 一級建築士、宅建取引士、経営学修士(MBA)。

1975年大阪市生まれ。2000年京都工芸繊維大学大学院 岸和郎研究室修了。2011年、建築家とのコラボレーションに特化した不動産会社「創造系不動産」を創業。建築と不動産のあいだの追究をコンセプトに、様々な不動産コンサルティングを行う。著書に、『建築と不動産のあいだ』(学芸出版社)、インタビュー集『リノベーションプラス』(ユウブックス)、連載『与条件と未条件』(KJ)他。教育活動に、(公財)不動産流通推進センターで宅建取引士・不動産コンサルティングマスター向けの講義、関東学院大学で「建築学科のための不動産学基礎講義」、創造系不動産スクール、他。

■中身プレビュー(全5回)

>中身プレビュー(1)「はじめに」

>中身プレビュー(2)「建築家自らのウェブ発信に可能性がある」

>中身プレビュー(3)「藤村龍至さん:思考をブラッシュアップし社会と連鎖するTwitterの使い方」

>中身プレビュー(4)

※近日公開予定です。

>中身プレビュー(5)

※近日公開予定です。

■twitter上での感想まとめ

https://togetter.com/li/1215923

※togetterというサービスを利用してまとめています(随時更新中)。

■書籍『建築家のためのウェブ発信講義』

amazon販売ページはこちら

アーキテクチャーフォト・後藤連平 著

四六判・224頁・定価 本体2100円+税

ISBN978-4-7615-2670-2

2018/04/10