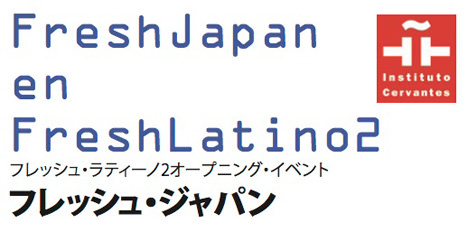

トラフの鈴野浩一、assistantの有山宙、畝森泰行、能作文徳など10組の建築家が出演するイベント「フレッシュ・ジャパン」が開催されます。スペイン、ポルトガル、ラテンアメリカから、注目度上昇中の建築家・コレクティヴを紹介する展覧会「フレッシュ・ラティーノ展」の開催に合わせて行われるトークイベントです。開催日は、2014年2月26日(水)19:00~。場所は、市ヶ谷のセルバンテス文化センター東京です。要事前申し込み。聴講無料。

スペイン、ポルトガル、ラテンアメリカから、注目度上昇中の建築家・コレクティヴを紹介するフレッシュ・ラティーノ展。その第二弾が、セルバンテス文化センター東京にやってきます。今回登場するのはスペイン、アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、ベネズエラ、ブラジルからの計12組。本企画のオープニングにあわせ、日本建築界の未来を担う10組のデザイナー/コレクティヴをお招きして、そのお仕事ぶりを伺います。日本の現代建築はどこへ向かうのか?

グローバル? ローカル? スペインやイベロアメリカの新潮流とはどんな共通点や差異があるのか? そんなことを考えさせられる刺戟的な場となりそうです。皆様のご来場をお待ちしています。

(伊藤喜彦)