日本の現代建築家を特集した、スイス建築博物館(S AM)での建築展「Make Do With Now:日本の建築の新たな方向性」です。

博物館所属の篠原祐馬のキュレーションで24組が参加しました。日本建築の特徴として海外で認知された“クリーン”とは対照的な“創造的に‘やりくり’する”建築的アプローチに注目して企画されました。また、会場構成は関祐介が担当しました。展覧会の公式ページはこちら。

出展建築家は、403architecture [dajiba]、CHAr、ドットアーキテクツ、GROUP、岩元真明 / ICADA、Ishimura + Neichi / 石村大輔+根市拓、佐藤研吾、ランチ!アーキテクツ、村山徹+加藤亜矢子 / ムトカ建築事務所、吉村真基建築計画事務所、川島範久建築設計事務所、能作文徳建築設計事務所、ノウサクジュンペイアーキテクツ、高木俊 / ルートエー、板坂留五 / RUI Architects、SSK、スタジオグロス、河合啓吾 / TAB、金野千恵 / t e c o、トミトアーキテクチャ、ツバメアーキテクツ、常山未央、魚谷繁礼建築研究所、VUILD、山田紗子建築設計事務所です。

「Make Do With Now」展では、現在日本で活躍する新世代の建築家・都市計画家の思考やプロジェクトを紹介します。

1970年代半ばから1990年代半ばに生まれた建築家たちの多くは、2011年の東日本大震災・福島第一原子発電所事故以降に独立して活動し始めました。

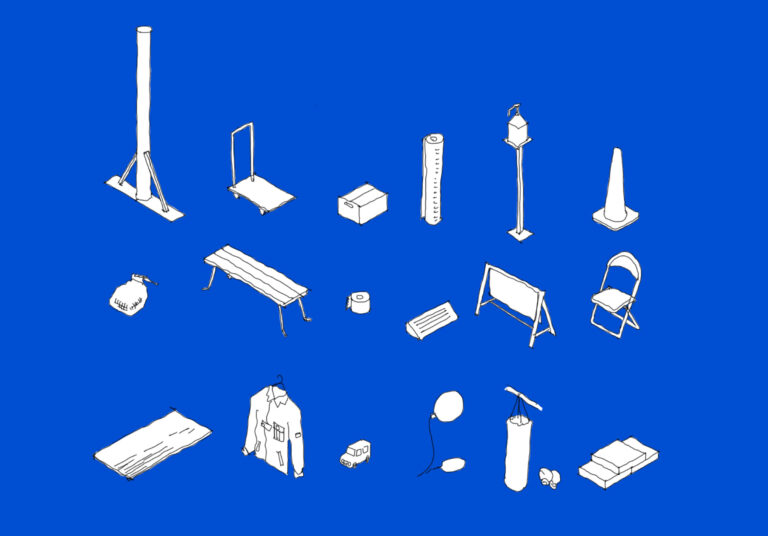

この世代は、人口減少、高齢化、地方の過疎化、全国的な空き家の増加、営利目的の建築家不在の都市開発、経済不況、そして言うまでもなく地球温暖化の問題など、この国が現在直面している様々な喫緊の課題に取り組まなければならない立場にあります。しかし、この世代の建築家の多くは、諦観に陥ることなく、これらの課題に真正面から取り組むことを選択しています。彼・彼女らは、自らが置かれた厳しい立場を強みに変え、限られた資源、身近な材料、既存の空間を利用して創造的に「やりくり」する、クリティカルで環境や社会に配慮した様々な実践を展開しています。

建物の改変、素材の再利用、参加型デザイン、ソーシャルデザインなど、日本で特に積極的に行われてきた取り組みは、スイスやヨーロッパの建築でも徐々に主流になりつつあります。その意味で、このような日本での展開は、グローバルな議論に大いに貢献するものです。彼・彼女らは、「やりくりする」ことは決して不足を意味するのではないということを実証しています。彼・彼女らはむしろ、今あるものがすでに十分過ぎるほど豊かであると認識した時、その先に創造的な繁栄がもたらされるのだということを、私たちに気づかせてくれるのです。