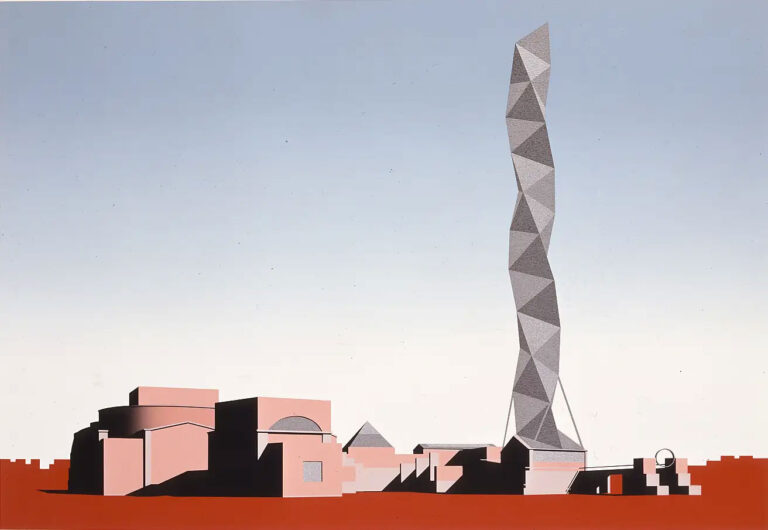

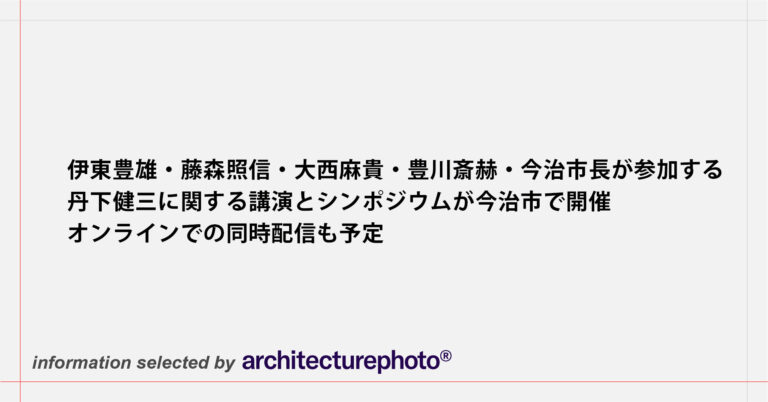

SHARE 安藤忠雄の展覧会の入場チケットをプレゼント。グラングリーン大阪のVS.を会場に開催。挑戦の軌跡から未来へのヴィジョンまでを、没入映像空間や模型などを通して紹介。初期代表作“水の教会”も原寸大で再現

- 日程

- 2025年3月20日(木)–7月21日(月)

安藤忠雄の展覧会の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

グラングリーン大阪のVS.(ヴイエス)を会場に開催されます。本展では、挑戦の軌跡から現在、そして未来へのヴィジョンまでを、没入映像空間や模型などを通して紹介。また、初期代表作“水の教会”も原寸大で再現します。会期は、2025年3月20日~2025年7月21日まで。展覧会の公式ページはこちら。

入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年3月14日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

大阪に生まれ、独学で建築を学んだ安藤忠雄は、1969年より建築設計活動をスタート。以来既成概念を打ち破る斬新な建築作品を次々と世に送り出してきました。90年代以降はその活躍の舞台を世界に広げる一方で、環境再生や震災復興といった社会貢献事業にも尽力。建築家の枠組みに留まらない、その多分野にわたる旺盛な活動は国内外で高く評価されています。

そんな安藤が今なお本拠地とする大阪で開催される本展は、その壮大な挑戦の軌跡から、現在、未来へのビジョンまでを集約、安藤忠雄の全てを一望にするものです。

その熱量を是非、現地に足を運び体感してください。会場は、安藤も長年尽力してきた、大阪都市再生プロジェクトの最前線、「グラングリーン大阪」の「VS.(ヴイエス)」です。

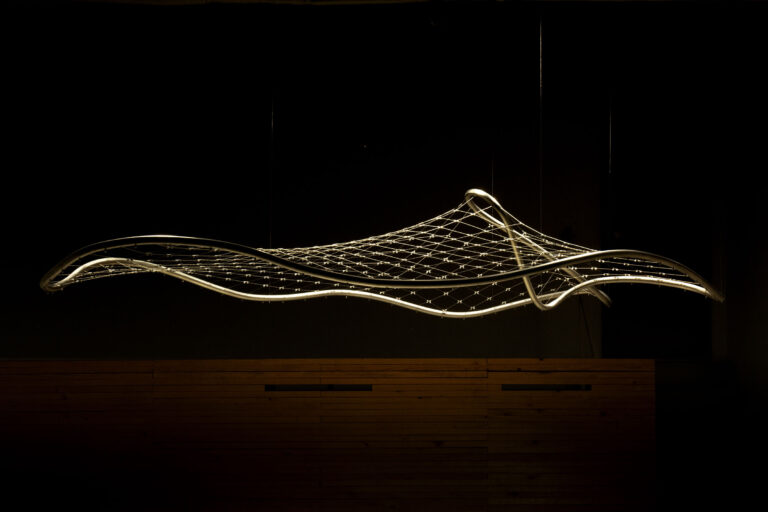

以下に、代表作品の写真なども掲載します。