木下昌大の展覧会「最適化する建築」の会場写真が、japan-architects.comに掲載されています

木下昌大の展覧会「最適化する建築」の会場写真が13枚、japan-architects.comに掲載されています。開催場所は、アーツ千代田3331のD-lab東京ギャラリーです。

以下は展覧会公式の概要。

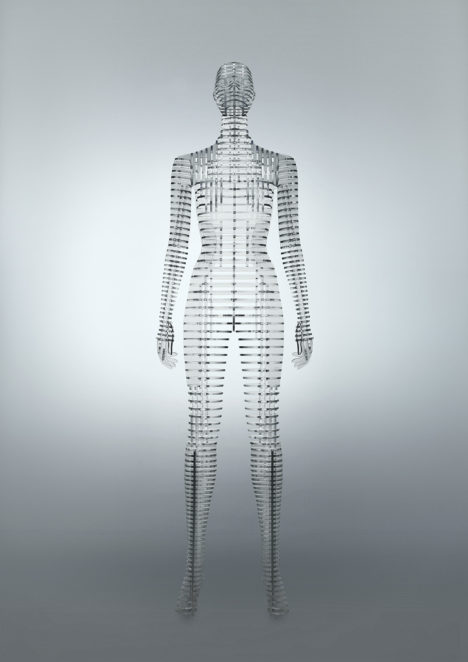

KYOTO Design Labでは、2月27日(土)〜3月27日(日)の1ヶ月間、「木下昌大展 最適化する建築」を開催いたします。本展覧会では、本学助教で建築家の木下昌大が「最適化する建築」を求めた結果、実現した6つのプロジェクトと、木下研究室で3人の学生が取り組んだ卒業製作を紹介します。9つのプロジェクトには、それぞれに異なる与件があり、その与件から導かれた姿があります。与件がどのように「建築」へと昇華されていったのか、「建築」がどのようにその内外の環境を最適化しているのかをご覧いただければ幸いです。

私が大学で建築を学び始めたころ、既に日本ではバブルが崩壊し、建設行為が必ずしも肯定的に受け入れられなくなっていました。しかし、建設行為に逆風が吹く中でこそ、建築家が果たすべき役割があるのではないかと考えました。

建築がつくられる時、そこには多くの与条件が存在します。その建築で何が行われるのか? かけられる予算はいくらか? いつまでに必要なのか? 周辺環境に与える影響は? 法的な制限は? 何年間使用されるのか? 費用対効果は? などなど…これら多くの与件を切り捨てることなくすくい上げたうえで、それでもなお人の心を動かす「建築」はいかに可能だろうか?

この問いに応える理想の建築の姿を「最適化する建築」(Optimized Architecture)と呼び、その実現を目指しています。

−−−−−−

「最適化する建築」とは、建築が内包する空間とその建築を取り巻く環境を、人間が活動するために最適な状態にかえる行為の過程全体、あるいは一部のこと。また、そのような行為によって作られた構造物そのものを指

−−−−−−

木下昌大

![サムネイル:諸江一紀建築設計事務所による、愛知県刈谷市の住宅「一ツ木の住宅」のオープンハウスが開催 [2016/3/26・27]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/03/moroesama-openhouse-468x331.jpg)