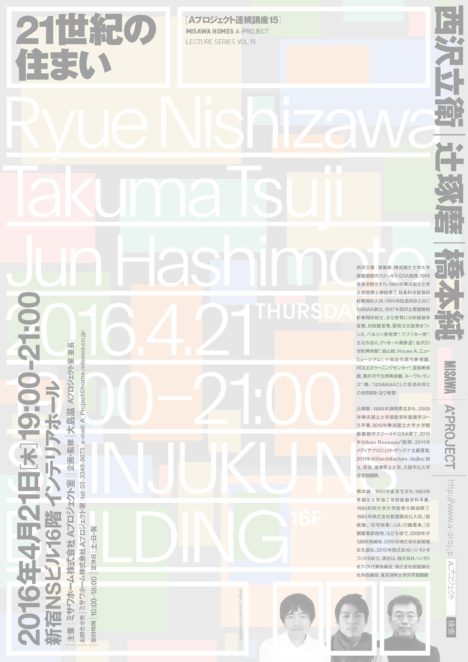

西沢立衛・403dajiba辻琢磨・橋本純によるトークセッション「21世紀の住まい」が開催されます

西沢立衛・403architecture[dajiba]の辻琢磨・橋本純によるトークセッション「21世紀の住まい」が開催されます。開催日は、2016年4月21日(木)19:00~21:00。場所は、新宿NSビル16Fインテリアホール。参加費は無料です。要事前申し込み。

さて、今回のシンポジウムは新たな4月を向かえ新しい年度にふさわしい企画と人選を行いました。

一人は、次々に新しい建築のあり方を見つけて、新次元の建築の可能性を作り上げて私たちの及びもしない空間の宇宙へ連れて行ってくれる西沢立衛さん。

もう一人は、今まで誰も振り向きもしないような仕事を、実にもの静かに、しかも丹念に。コツコツコツコツと作り続けて自分たちのミクロコスモスを形成して、まるで縄文の時代に自分たちの住まいを自分たちだけで築いていくような403の辻琢磨君。

世界中を飛び回っている西沢さんと、片やローカルな浜松で活動している辻君と活動の範囲や建築の大きさは対極ですがクリエイティブな活動は等価だと考えています。

そんな相反する夢の塊を持つ二人を東京新宿に招くことができました。

モデレーターは、もちろん建築の守護神橋本純さんです。対極的な二人をどう裁くかとても楽しみです。

今回は、日々仕事の追われ休む時間もない人たちへのご褒美として夢のある時間をプレゼントしたいと企画しました。多くの方のご参加をお待ちしています。

![サムネイル:諸江一紀建築設計事務所による、愛知県刈谷市の住宅「一ツ木の住宅」のオープンハウスが開催 [2016/3/26・27]](https://d6pmnsnqga8dz.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/03/moroesama-openhouse-468x331.jpg)