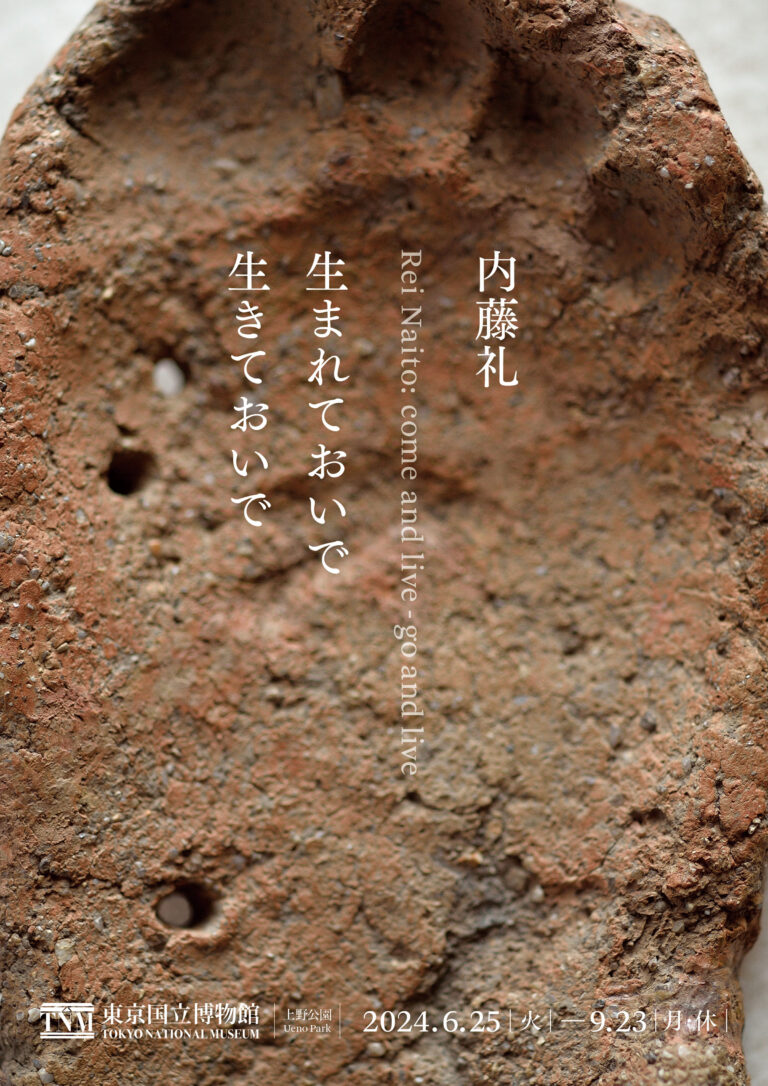

美術家の内藤礼の、東京国立博物館での展覧会「内藤礼 生まれておいで 生きておいで」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

“根源的な生の光景”を生み出す作家の展示です。作家は、東京国立博物館の収蔵品や建築空間を読み解き、“あらたな空間作品”を制作しました。また、長年閉ざされていた“鎧戸”を開放して自然光の下での作品鑑賞の体験も提供されます。

会期は、2024年9月23日まで。展覧会の公式サイトはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2024年7月29日(月)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

太陽が形づくる光と影、地が生成する水や石、大気が織りなす風や雨。美術家・内藤礼は、私たちの傍らにある自然の諸要素と日常のささやかな事物を受け止めることで、私たちが日々見過ごしがちな世界の片隅に宿る情景、知覚しがたい密やかな現象を見つめ、「根源的な生の光景」を出現させてきました。精緻に構想されるその作品の世界は、その場を訪れる人をそれぞれの沈潜にいざないます。

本展は、150年の歴史を持つ東京国立博物館の収蔵品、その建築空間と内藤との出会いから始まりました。1万数千年という時を超え、内藤は縄文時代の土製品に自らの創造と重なる人間のこころを見出しました。それは、自然・命への畏れと祈りから生まれたものであり、作家はそこに「生の内と外を貫く慈悲」を感じたといいます。生の求めに迫られてつくりだされた一つ一つの土製品は、人間本来の姿を私たちに伝えるようです。会期中、自然光に照らし出される展示室では、かつて太陽とともにあった生と死を、人と動植物、人と自然のあわいに起こる親密な協和を、そっと浮かび上がらせます。

色彩に生を、風景に物語を、光に祈りを見出す内藤の作品は、縷々として尽きることなく私たちの世界を満たしてきた、遥か遠い時代から続く創造の営みを想起させます。そこには、人間が繰り返してきた「つくる」ということ、今につながる「生きる」ということへの希求が垣間見られます。時空を超えた交感がなされる会場は、空間よりも広く、時間よりも深く、目には見えない存在、耳では聞こえない声の確かさを感じ取る契機となることでしょう。本展の体験を通して、原始この地上で生きた人々と、現代を生きる私たちに通ずる精神世界、創造の力を感じていただけたら幸いです。

以下に、詳細な情報を掲載します。