SHARE 特集”ミラー&マランタ”、クイントゥス・ミラー(ミラー&マランタ)インタヴュー

クイントゥス・ミラー(ミラー&マランタ)インタヴュー

1.コンテクストについて

あなたの作品では、常に周辺環境との関係がとても意識されているように思います。設計をするとき、まずどのようなことを考えますか?

人間の知覚というのは前もってある程度規定されていて、見たり触ったりしたものは、人間の意識に刺激を与え、記憶となって人の脳に蓄積されます。だから記憶というのは知覚に大きく影響します。人は馴染みあるものに対しては理解がしやすく、逆に未知のものはなかなか受け入れることができません 。私は、知覚のプロセスを理解することが設計することにつながると考えています。建築に対する知覚は、人の記憶によっているのです。人は、見たものの中から重要な部分をピックアップして認識します。だから、人が見たと思っているのは脳が作り上げたイメージであって、現実そのものを見ることはできません。例えば、ある人に彼が15歳のときに会ったとして、それから10年後に再会しても、人は同じ人物だとわかるでしょう?それはわたしたちが人の特徴をピックアップして記憶しているからです。建築のデザインは、ほとんどの場合私たちがすでに知っているものを扱います。まず場所の基本的な特徴を理解して、そこに新たなレイヤーを積み重ねるのです。それが建築の持続可能性を広げていくのです。人びとが共通して持っているものは数多くあります。建築におけるドアや窓といった要素はどこにでもあるもので、そういった自分に馴染みあるものがないと人は混乱してしまいます。ただ同時に、そこに人びとが共通して持っているものがありすぎるとこれ以上の発展はないということにも注意しておく必要があります。人の体内にあるDNAは常に変化していっていますよね?それと同じことで、建築が持続していくためには、複雑なレイヤーが必要なのです。異なる例を挙げましょう。19世紀の多くの絵画は、当時多くのものが評価されたにも関わらず、現在となっては日の目を見ることがほとんどありません。一方で、ハンス・ホルバインの「墓の中の死せるキリスト」という絵があります。あの絵は500年前のものなのに、現在私たちがあの絵の前に建っても、身震いするような感覚を受けます。それはあの絵の意味がとても強く、同時にさまざまな解釈の余地を含んでいるからなのです。そのおかげで今でもまだ、あの作品は宇宙における定点のような存在たりえているのです。

都市で設計する場合と山の中で設計する場合で、共通する点と異なる点をそれぞれ教えてください。

何も違いはありません。たとえ山の中であっても何らかの痕跡があるはずです。それを注意深く見つけて解釈することで設計をおこないます。

ヨーロッパの都市においては、景観の意識がとても高いように思われます。建築は、誰の所有物だと思いますか?それは外観と内観で分けて考えるべきなのでしょうか?

建築の外観と内観を切り離して考えることはできません。建築は人びとの文化に作用しまた効果を与えて、それを写し出します。例えば集合住宅は、人びとの社会的な生活を投影しているのです。こういったことがわかっていないと、とても重要なことを見失ってしまいます。それは、文化の質です。例えばルネッサンスの建築は、古典的なファサードの意味を捉え直し、内部構造のイメージを表しています。適切な形態と、それに対する適切な理解が必要なのです。

あなたのプロジェクトはオルドス100プロジェクトを除いてすべてがスイス国内です。そのことに対しては意識的にそうしているのですか?それとも、海外でも作品を作りたいと考えていますか?

もちろん、機会があればぜひやりたいと思っています。ただしその場合は、コンテクストを理解するのにある程度の時間が必要です。また、そのコンテクストに対して間違った解釈をしてしまうリスクもあります。でも、コンテクスチュアリズムをすでに今そこにあるものを尊重する姿勢であると考えれば、それはそれで一つのあり方なのかもしれませんね。どんな場合においても、馴染みあるものとそうでないものを見極めることが重要です。誰がデザインしたかは問題ではありません。ただその場所にあるものをなぞるだけでも、自分のサインとなるような作品をデザインするのでもなく、その都度それらの間で適切なものを選んでいくことが大切なのです。

2.参照について

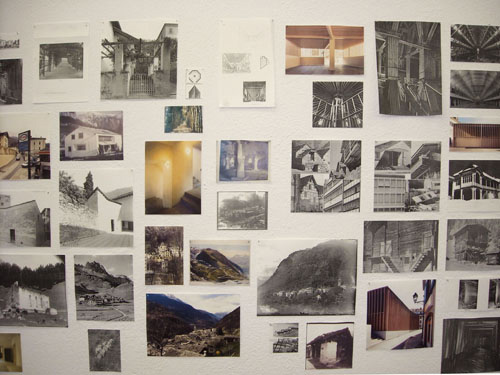

あなたは展覧会での「clouds of thought」においてわかるように、多くのものを参照しながら設計しています。その時に、一人の建築家が持つオリジナリティというものをどのように捉えていますか?また、歴史の最先端で建築を作っている人間として、どのような意識を持っていますか?

あらゆるものはすでに存在しています。新しいものというのは、異なったコンテクストに置かれるなど、組み合わせの違いにすぎません。それぞれの要素はすでにもうあるのです。建築において新たな発明というのはありえません。今まであるものを少しだけ変えて、それにまた付け加えていくだけなのです。それが本当の意味での新しさというものだと思います。多くの建築家がプロトタイプを作りたがりますが、そういったものには私は興味が持てません。

あなたは音楽をはじめ建築以外の分野について言及することも多いですね。それらが直接的に自分の設計に影響することがありますか?

もちろんです。ただし、そのままというわけではありません。音楽において作曲者がどのように曲を作っているか、どのようにぶどうを混ぜ合わせてワインを作るか、そういったことを建築に翻訳していくのです。人の知覚や記憶というものは、他の分野であっても同じです。例えばシェークスピアの演劇を見ると、文化的な意味での振る舞いがわかります。どのような服を着て演じるのか、それが伝統的なものなのか現代的なものなのかによって、その意味が違ってきます。同じ演劇であっても演じる人によって毎回少しずつ違います。今まであるものを少しだけ変えて新たに積み重ねていくことで、今までとか違った発見があるのです。だいたい、今まで全く存在しなかったような建物というのは、果たして必要なのでしょうか?

現在世界では、「スターアーキテクト」と呼ばれる著名な建築家が世界各地で大規模なプロジェクトを多く手がけています。そのことについてどう感じていますか?

もちろん、建築という分野を他の分野と比べても重要な位置に押し上げているという意味ではいい点もあります。ただ、よい建築を理解する手助けにはなりません。人びとがそういったものを信じてしまうのは危険な部分もあります。メディアのためにはいいけれど、建築のためではないと言っておきましょうか。

今まで特に影響を受けた建築家や建物があれば教えてください。

10年ほど前であればいくつか絞って挙げることができたのですが、今はもう数が多すぎて特定の名前を挙げることはできません。ただ、幼少に育った環境、私は幼い頃ダボスにあるホテルで暮らしていたのですが、そこの雰囲気や、建築家であった祖父の人格、そして彼が住んでいたオットー・ルドルフ・サルベスベルグというバーゼル出身のモダニズムの建築家が設計した住宅は、今でも私に強い影響を与えています。

「普通」ということに対してどう考えていますか?建築家が設計する際に、それは他とは異なるものでなければならないと思いますか?

それはとても大切なことだと思います。なぜならものごとをよりシンプルにするからです。大切なのはいいか悪いかであって、特別かどうかということではありません。すべてが特別なものであったら息苦しくなってしまうでしょう?新たな発見というのは、それがずっと新鮮であり続けることはできません。すべてを理解してしまったら、もうそれは飽きられてしまいます。私は、そういったものには興味がありません。

3.空間について

設計する際に、空間においてどのような要素を大切にしていますか?

私は、建築は人びとの生活のために設計されるべきだと考えています。どのような寝室が必要か、どのようなバスルームが必要か、それぞれに合った雰囲気を作り出すことが重要です。そのためには、プロポーション、素材、光がもっとも大切です。また、空間の用途も無視することはできません。一人の人間が、それぞれが持つ記憶を通してその空間の雰囲気を理解し、同時にその背後にある文化的な環境を知覚するのです。その場合、それをかたちづくるシステムは多様なものを含んでいるべきです。ただしそれは複雑なかたちということを意味するわけではなくて、とてもシンプルなものでもありえます。プログラム、施主の要望、そして都市的、文化的、建築的な意味での敷地の特性を踏まえて設計されなければなりません。たとえば以前ホテルの改築をしたときは、今あるものをいかに持続させていくかということが議論の中心になりました。客がどのように建物に入り、どのような階段を上り、どのようにして廊下を歩いて部屋にたどり着くのかということを常に意識しながら、それに対して現代的なかたちを与えたのです。また現在進行中の住宅のプロジェクトでは、施主の要求が特殊なため、それが設計の主題となっています。それはもちろん適切な雰囲気を作り出すための三つの要素(プロポーション、素材、光)によっていますが、同時に空間の質というのは全体のうちの一部であるということもわかっておく必要があります。私が常に意識しているのは、アドルフ・ロース、コルビュジェ、ルドルフ・シュワルツといった人たちで、彼らはそれぞれの場合に応じて適切なものを作り出していました。もちろん、最終的な決断はきわめて個人的なものであるとは思いますが。

建築は人の生活に対して、どのように影響すると思いますか?

人間にとってもっとも大切なものは、日々の生活であって、それが人びとにとって主な力となります。幸せになり、よりよい生活を送るということが人びとに力を与えるのです。私は、建築というのはその幸せな生活のための枠組みを作り出すものだと考えています。もちろんこのような考え方は、理想的でロマンティックなものであるとは思います。ただし、それぞれの状況、社会的な美意識から経済まで、そういったものを、幸せをかたちづくる上で考慮する必要があります。それぞれに対して適切であるということがとても重要なのです。だから必ずしも空間が常にすばらしい必要はないと思います。そして建築を通じて人びとを教育することはできないし、またするべきでもないと思います。現代において建築とは、コンクリート・鉄・ガラス・木を用いた生活の結晶化です。そして都市計画は、現在のわれわれの社会生活を映し出しているのです。ただし、すべてを受け入れる必要はありません。建築を設計するということは、ある一定の文化的な質を得るために格闘することなのです。

4.素材について

あなたの作品において、素材はとても重要な要素であると思います。空間における素材の役割をどのように考えていますか?

世の中には、自分たちに馴染みのあるものと外からやってきたものとがあります。そして、ものというのは常に単一なわけではなく、同時に違ったものが存在する場合もあります。例えば、「アーラウの市場のためのホール」では、木にメタリックなペイントを施しました。なぜなら、木がそのままでは街の中において粗すぎると感じたからです。ただの大工仕事としてだけではなくて、街における家具のようなものとしてあの建物を作りたかったのです。わたしにとっては、さまざまなものが同時に存在して、いろいろな意味を含んでいるものが重要なのです。

5.形態について

あなたの作品では、微妙な角度を用いた多角形のプランが多く見受けられます。それはなぜですか?また形態を決定する際に、どのようなことを基準としているのですか?

わたしを含めてスイスの建築家は、長い間矩形で何ができるかを追求してきました。そしてそれはいかにしてかたちや素材をそぎ落としていくかという方向に向かい、結局はミニマルな白いボックスにたどり着きます。かたちを追求していくことは、われわれにいろいろなことを教えてくれます。その中でももっとも重要なことの一つは、殻と中身は何らかのかたちで一体となっていなければならないということです。建設においては、素材とかたちは文化としてとても大切な意味をもちます。ドイツ語において、設計するという単語はデザインするという単語と異なります。建築は建築であってそれ以外の何ものでもありません。かたちは素材と一体となって何らかの意味を持ちます。もちろん、すべてがずっとそのままであるということはありえません。文化的な環境はその都度変化していきます。今までとは違ったかたちでものをまとめていく必要があります。人間として、われわれは少しずつ変わっていかなければならないのです。

6.教育について

あなたがETHにいた時には、同時に今活躍している建築家が多く勉強しており、とても刺激的な環境だったと思われます。学生時代に、自分にとって特に勉強になったことは何ですか?

わたしの学生時代の先生は、ファビオ・ラインハルトという人でした。彼はアルド・ロッシの教え子で、ロッシの影響を強く受けていました。また、アシスタントはミロスラフ・シクでした。あの頃の学校には、何か特別な雰囲気がありました。モノの物質性に対してとても敏感でした。われわれは、何らかのビジョンを持っていました。そして何よりも建築に対して強い情熱を持っていました。建築に対して、仕事としてだけではなく歴史的な次元での意味を見いだしていました。われわれは、自分自身のためではなくて施主のために設計をします。しかし建築家としてのプライドを忘れてはいけません。われわれがしているのはアートではなくてまぎれもなく建築なのです。

あなたは現在、いろいろな学校で教鞭をとってらっしゃいます。自分が学生を教える上で、気をつけていることは何ですか?また学生が在学中にしておくべきことは何だと思われますか?

何よりもまず学生には、情熱を持って欲しいと思っています。そして歴史や場所の違いに基づいて生活とは何かを理解して、それに対するきちんとした視点を持って欲しいです。アートと建築の歴史、そして建設の基本的な原則を身につけ、それらに対して常に好奇心を持ち続けることが大切です。教えるということは、ギブアンドテイクです。設計するとはどうゆうことかを改めて考えさせられます。それぞれの学生がそれぞれに合ったやり方を見つけなければなりません。常にものごとに対して疑問を持ち、今までにないような視点を持っている学生は、わたし自身に対しても刺激を与えてくれます。昔ロシアで、チェスのマスターが一度に20人と対戦したことがあります。わたしにとっては教えるとはそのようなものです。それぞれのテーブルに行って、それぞれのやり方をよい方向に修正していくのです。また、人間的なレベルでも、違う世代の、違う文化圏の人と知り合うのはとてもいい経験です。

7.その他

現在の世界において、スイス建築が注目されている理由は何だと思いますか?また、「スイスボックス」と呼ばれることについてどう思いますか?

スイスでは、コンスタントによい建築が作り続けられてきました。それが80年代に、マリオ・ボッタがメディアを使って世界中と結びつきを持つようになって、状況が変わりました。また、ヘルツォーク&ド・ムーロンやディーナー&ディーナーはスイス建築の現在性を持ち合わせながら世界中で仕事をしています。スイスボックスとは90年代にメディアを通じてよく使われた言葉で、わたしにとってはネガティブな言葉です。要素をけずってミニマルにしていくのは、スイスボックスの末路だと思います。

スイスの建築家は、得てして寡黙であるように思います。その理由は何だと思いますか?

建てるということは、一つの表現方法で、建築を通して語るということです。スイスにも、メイリ&ピーター、トーマス・ハズラー、ロジャー・ディーナーのように優れた書き手でもある建築家はいます。われわれは決して寡黙だとは思いません。事務所では常に議論しながら設計していきます。ただ書くことについて言えば、歴史的に山の文化だというのが影響しているのかもしれませんね。

日本の建築についてどのような認識を持っていますか?

わたしは日本の建築を通してその生活様式を見ようとしてきました。ただ、それはあくまで間接的な情報を通じてであって、ひょっとしたら誤解をしている部分もあるかもしれません。基本的には、さまざまな要素を本質的なところまで還元していくという美意識を感じますが、きちんと理解するためにはやはり実際に行ってみて体感する必要がありますね。日本に限らず、他の文化との違いに触れると、いろいろなことを学べます。

どうもありがとうございました。

>ミラー&マランタの特集ページはこちら