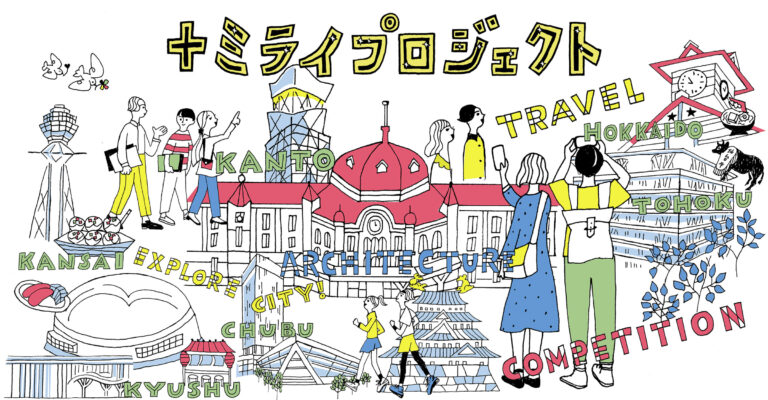

【締切間近】分野を問わない“学生対象”のエリア別アイデアコンペ 「+ミライプロジェクト」が開催。三菱地所設計の主催で、藤本壮介ら建築家が審査し、入選者には建築ツアーや賞金が贈呈

【締切間近】分野を問わない“学生対象”のエリア別アイデアコンペ 「+ミライプロジェクト」が開催。三菱地所設計の主催で、藤本壮介ら建築家が審査し、入選者には建築ツアーや賞金が贈呈

【締切間近】分野を問わない“学生対象”のエリア別アイデアコンペ 「+ミライプロジェクト」が開催。三菱地所設計の主催で、藤本壮介ら建築家が審査し、入選者には建築ツアーや賞金が贈呈

【締切間近】分野を問わない“学生対象”のエリア別アイデアコンペ 「+ミライプロジェクト」が開催。三菱地所設計の主催で、藤本壮介ら建築家が審査し、入選者には建築ツアーや賞金が贈呈

意匠設計に限らず、土木・都市計画から、構造・設備、アートなど分野を問わず、将来「まち」に関わる全ての学生対象のエリア別アイデアコンペ 「+ミライプロジェクト」が開催されます。三菱地所設計が設立20周年として行う学生向け特別企画で、藤本壮介ら全国の建築家がエリア審査を実施。入選者を対象に日本全国を縦断する建築ツアーが行われ、賞金(最優秀者100万円)も贈呈されます。応募締め切りは2021年7月30日必着で、応募事前登録はこちらから。【ap・ad】

※締め切りは「2021年7月30日必着」です。当初31日と誤って表記しておりましたお詫びして訂正いたします。

※当コンペ、ツアーの開催においては新型コロナ感染症対策への対応を十分に行います(会場の換気、三密回避、消毒等)。また、新型コロナ感染症等の社会情勢の変化でコンペ、ツアーの開催、時期、方法等を変更する可能性があります。ご了承ください。

株式会社三菱地所設計は、2021年の設立20周年を記念し、今夏~秋にかけて、学生向け特別企画「+ミライプロジェクト」を開催します。

これは、日本全国の学生を対象とする、

①全国を6つの地域に分けて実施する、エリア別のアイデア・コンペティション

②その上位入選者を対象とする全国縦断ツアー

の連携企画です。将来、「まち」との関わりを持ちながら活動したいと考えている学生の方々に向けて、「日本のさまざまな都市やそこにたつ建物を体験し、見聞を広めること」や、「同じ志を持つ全国の仲間たちとの交流によって、同世代間でのつながりが生まれること」によって、将来の夢への糧としていただきたいと考えています。本企画は、こうした想いを持つ社内有志による企画からスタートした、学生応援イベントです。

テーマ:『目抜き通り ─ そして、そこにたつ建物』

多くの街には、その街の中心となる「目抜き通り」が存在します。

街において目抜き通りは人々の日々の活動の中心となり、我々がその街で生活していくうえでなくてはならない通りです。

日本で「目抜き通り」といえば、とある歌にもあるように「銀座中央通り」をイメージする人も多いでしょう。パリでは「シャンゼリゼ通り」、マンハッタンでは「ブロードウェイ」など、海外ではダイナミックで劇場的な目抜き通りも存在します。

人々の生活の中心という視点に立てば、ヴェネツィアの「カナル・グランデ」も目抜き通りと捉えられます。

私たちも丸の内において、約130年の年月をかけまちづくりを行ってきました。

その中で、もともとは裏通りであった「丸の内仲通り」が人々の活動の中心となるように、通りと一つひとつの建物の関係について考えてきました。

その一つひとつが歴史となり、今では丸の内を代表する目抜き通りとなりました。

では、みなさんの街における「目抜き通り」はこれからどのようになってゆくでしょうか。

みなさんの過ごす街の歴史や文化、地域の特性を紐解き、『目抜き通りと、そこにたつ建物』について考えてみてください。

通りと一つひとつの建物の関係を考えることで、すでにある目抜き通りをもっと魅力的にすることも、新たな目抜き通りを生み出すこともできるはずです。

みなさんの提案もまた歴史の一部となり、その街を形作ってゆきます。

建築設計のみならず、アーバンデザイン・ストラクチャー・環境・インフラエンジニアリング・デジタルテクノロジー・アートなど様々な視点に立ち、提案してください。 みなさんの自由な発想、提案をお待ちしております。