隈研吾・山梨知彦・小林正美がデジタルデザインについて語った鼎談の内容が建設通信公式ブログに掲載されています

隈研吾・山梨知彦・小林正美がデジタルデザインについて語った鼎談の内容が建設通信公式ブログに掲載されています。

隈研吾・山梨知彦・小林正美がデジタルデザインについて語った鼎談の内容が建設通信公式ブログに掲載されています

隈研吾・山梨知彦・小林正美がデジタルデザインについて語った鼎談の内容が建設通信公式ブログに掲載されています。

古書『GA Japan 1号~94号セット』がアーキテクチャーフォトブックスで販売されています

古書『GA Japan 1号~94号セット』がアーキテクチャーフォトブックスで販売されています。詳しい状態などはリンク先でご確認ください。

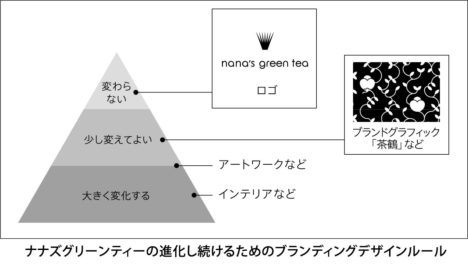

西澤明洋が主宰するエイトブランディングデザインによる、抹茶カフェブランド「nana’s green tea」のブランディングデザインです。

自由が丘(東京)に本店をかまえる抹茶カフェブランド「nana’s green tea」のブランディングデザイン。

「新しい日本のカタチ」というブランドコンセプトのもと、進化し続けることが可能なブランディングデザインルールをつくり、「茶鶴」などのブランドグラフィックを開発している。

また、「現代の茶室」というデザインコンセプトのもと、多店舗フランチャイズ展開する業態としては極めて異例であるが、全店舗毎回異なるインテリアデザインを開発し続けている。現在、国内での店舗展開は約80店舗、出展ペースは加速している。さらに上海、シンガポール、マレーシアと本格的な海外へのブランド展開もはじまっている。

nana’s green tea ブランドサイト

http://www.nanasgreentea.com

ルイス・バラガンについての新しい書籍『ルイス・バラガン 空間の読解』がamazonで発売されています

ルイス・バラガンについての新しい書籍『ルイス・バラガン 空間の読解』がamazonで発売されています。出版社のサイトに目次や表紙の写真が掲載されています。

そのあざやかな光と色彩が目を引き、印象論的になりがちなバラガン建築を、実測した情報にもとづいた図面やダイアグラム、そして撮りおろしの写真で客観的に解き明かす。貴重な情報の数々とともに、バラガンの空間構成とその魅力の秘密に迫る。

アーキテクチャーフォト・ネットで、先週(期間:2015/5/25-5/31)注目を集めたトピックスをまとめてご紹介します。リアルタイムでの一週間の集計は、トップページ右下の「Weekly Top Topics」よりご覧いただけます。

1、松島潤平建築設計事務所+青山文吾による、東京の築40年経つヴィンテージ・マンションの改修デザイン「Text」

6,526 views

2、MAD Architectsによる、日本初のプロジェクト、愛知県岡崎市の住居兼幼稚園「クローバーハウス」

4,769 views

3、磯崎新による、新国立競技場に関する意見の全文

3,787 views

4、阿曽芙実建築設計事務所による、大阪府堺市の住宅「moon」

3,133 views

5、吉岡徳仁が、ISSEY MIYAKEプロデュースのウオッチ・プロジェクトのためにデザインした腕時計「V」

2,901 views

6、SANAAが、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州立美術館の増築を手掛ける事に

2,679 views

7、妹島和世への、日経ビジネスONILINEによるインタビュー連載の3回目「クリエイティブで食べていく、経営と現場」

2,472 views

8、成瀬・猪熊建築設計事務所による、東京の住宅「スプリットハウス」の写真

2,132 views

9、ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した、ミラノ万博のパヴィリオン「Slow Food Pavilion」の写真など

1,871 views

10、a21・スタジオによる、ベトナムの、限られた間口の中に、家型のヴォリュームを重ね、内部と外部が混在したような空間の住宅「Saigon House」の写真

1,814 views

11、内藤廣が設計した「新富山県立近代美術館」が着工

1,784 views

12、ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した、スペインの銀行グループBBVAの新しい本社の写真

1,562 views

13、ザハ・ハディドが設計を手掛けた、オックスフォード大学内の既存校舎と対比的な、有機的フォルムの新施設の写真

1,520 views

14、隈研吾による、コールハースの書籍『S, M, L, XL+』の書評「スピードの先の、新たな歴史へ」

1,466 views

15、バリで竹の建築を設計している「IBUKU」のエローラ・ハーディーがTEDで行った講演の動画(日本語字幕付)

1,449 views

16、OMAがデザインを手掛けた、ヴェネチアビエンナーレ国際美術展の中国館の写真など

1,420 views

17、妹島和世と、石山修武を父に持つ映画監督の石山友美の対談「巨匠の証言バトルで振り返る日本の建築史」

1,372 views

18、寺田真理子へのインタビュー

1,319 views

19、CAAT・スタジオによる、イラン・テヘランの、ファサードの煉瓦の積み方が特徴的な集合住宅「Kahrizak Residential Project」の写真など

1,301 views

20、[ap job 更新] 荒木信雄/ The Archetypeが、プロジェクトアーキテクト・設計スタッフ・アルバイト・オープンデスクを募集中

1,294 views

ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した、スペインの銀行グループBBVAの新しい本社の写真が、企業の公式ブログページに掲載されています

ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した、スペインの銀行グループBBVAの新しい本社の写真が、企業の公式ブログページに掲載されています。2008年に公開されていたCG画像や模型写真はこちら。

ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計して建設が進められている、ロンドンの、テートモダン増築の現場写真がflickrに掲載されています

ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計して建設が進められている、ロンドンの、テートモダン増築の現場写真がflickrに掲載されています。完成予定イメージはこちらに。

オラファー・エリアソンが企画した、ニューヨークのハイラインでの、レゴを使用した参加型プロジェクトの写真がdesignboomに掲載されています

アーティストのオラファー・エリアソンが企画した、ニューヨークのハイラインでの、レゴを使用した参加型プロジェクトの写真がdesignboomに掲載されています。BIGやOMA、レンゾ・ピアノ・ワークショップらに、最初の構築物のデザインを依頼し、参加者は、そこに各自のアイデアで、ブロックを足していくことができるという内容のようです。

ザハ・ハディドが設計を手掛けた、オックスフォード大学内の既存校舎と対比的な、有機的フォルムの新施設の写真がdezeenに掲載されています

ザハ・ハディドが設計を手掛けた、オックスフォード大学内の既存校舎と対比的な、有機的フォルムの新施設の写真と図面が28枚、dezeenに掲載されています。

フリーダ・エスコペドが、ロンドンの、ヴィクトリア&アルバート博物館の中庭で行っているインスタレーションの写真がdezeenに掲載されています

メキシコの建築家フリーダ・エスコペド(Frida Escobedo)が、ロンドンの、ヴィクトリア&アルバート博物館の中庭で行っているインスタレーションの写真が22枚、dezeenに掲載されています。2014年9月には、同じ場所でザハ・ハディドがインスタレーションを行っていました。

SHoP・アーキテクツによる、配車アプリ提供会社Uberのサンフランシスコ本社の画像がdezeenに掲載されています

SHoP・アーキテクツが設計している、配車アプリ提供会社Uberのサンフランシスコ本社の画像が15枚、dezeenに掲載されています。

内藤廣が設計した「新富山県立近代美術館」が着工したそうです。リンク先の建設通信新聞ブログに、CG画像が1枚掲載されています。

藤村龍至・磯崎新・石山友美が参加した、映画「だれも知らない建築のはなし」関連のトークセッションの内容が、THE FASHION POSTに掲載されています

藤村龍至・磯崎新・石山友美が参加した、映画「だれも知らない建築のはなし」関連のトークセッションの内容が、THE FASHION POSTに掲載されています。

テレビ東京WBSの特集動画『ミラノ万博特集 第1弾 「食」の未来はスローかファストか』が公式サイトで公開されています

テレビ東京WBSの特集動画『ミラノ万博特集 第1弾 「食」の未来はスローかファストか』が公式サイトで公開されています。ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計したパヴィリオンなども登場しています。

イタリア・ミラノで史上初の食をテーマにした万博が開かれている。世界140を超える国や地域のパビリオンが並び、それぞれの名物料理が集まっている。万博のメインストリートの一番奥には、各国のパビリオンとは別に「スローフード館」が設置されている。健康的な「食」を目指すスローフードはイタリアが発祥の地。もともと提唱者のカルロ・ペトリーニ氏などは、マクドナルドがイタリアにでき始めた1980年代前半、反対するためにスローフード運動を始めたものだ。しかし、ミラノ万博では、スローフード館の目と鼻の先に、マクドナルドが設置され賑わっていた。一方、齋藤社長はイタリア・ミラノでベンチャー企業を立ち上げた。和食をスローフードとして世界へ広めようとしている。

アーキテクチャーフォトジョブボードに新しい情報が追加されました

宗本順三+RAUM ASSOCIATESの設計スタッフ・オープンデスク募集のお知らせです。詳しくは、ジョブボードのページにてご確認ください。アーキテクチャーフォトジョブボードには、その他にも、色々な事務所の求人情報が掲載されています。

新規の求人の投稿はこちらからお気軽にお問い合わせください。

私たちの事務所では、シェアハウス・複合福祉施設・SOHO住宅・アートプロジェクトなど、人々の快適な生活の場・活動の場をデザインしています。これからの超高齢社会に必要な快適な居住空間や公共や賑わいを生み出し、地方の街を変えていけると建築の持つ力を信じているからです。このような計画や・設計では、クライアントや様々な人々と地道な対話を通して提案をすることが多く、このような対話から設計・工事監理に至るプロセスに情熱を持っていただける設計スタッフをRAUM ASSOCIATESでは募集しております。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中