マリーナ・タバスムによる、サーペンタイン・パヴィリオン2025「A Capsule in Time」の動画です。建築家のインタビューも収録されています。2025年6月に公開されたもの。アーキテクチャーフォトでは、この建築を特集記事として掲載しています。

以下に、写真も掲載します。

マリーナ・タバスムによる、サーペンタイン・パヴィリオン2025「A Capsule in Time」の動画です。建築家のインタビューも収録されています。2025年6月に公開されたもの。アーキテクチャーフォトでは、この建築を特集記事として掲載しています。

以下に、写真も掲載します。

MADによる、オランダ・ロッテルダムの美術館「フェニックス」です。

歴史的な倉庫を転用した施設です。建築家は、“移民”に関する美術館として、困難な物語と同時に未来への希望も伝える存在を志向しました。そして、“旅”を象徴する約500mの“反射仕上げの螺旋階段”を中央に据える建築を考案しました。施設の場所はこちら(Google Map)。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

フェニックス:移民についての新しい美術館|マ・ヤンソン / MADによるヨーロッパで初の完成した文化プロジェクト

MADによるヨーロッパで初めて完成した文化プロジェクトであるフェニックスは、移民についての新しい美術館であり、ロッテルダムの歴史的な港湾地区に位置しています。美術館は2025年5月15日に正式に一般公開されました。

ロッテルダムはヨーロッパで最も著名な移民の都市の一つであり、170以上の国と地域からの住民が暮らしています。歴史的に見ても、そこは北米へ向けて出航した何百万ものヨーロッパ人にとって主要な出発地でもありました。

1940年、壊滅的な爆撃がロッテルダムの中心部を平地にしました。それ以来、数えきれないほどの世界的に有名な建築家たちがこの街に引き寄せられ、ロッテルダムを現代建築の世界的な中心地へと変貌させました。

2016年に始まり、ドローム・エン・ダード財団はロッテルダム市と提携して、都市全体の文化的活性化の取り組みを開始しました。2018年に、財団は歴史的なフェニックス倉庫を移民の博物館へと改装するようMADに委託しました。MADは、この100年の歴史を持つ倉庫を過去と現在をつなぐ文化的なランドマークへと改装し、何百万もの移民の旅路に敬意を表しています。

「すべてが動いています――人々、時間、光、海」とマ・ヤンソンは言いました。「この建物は、到着と出発の瞬間を改めて考えさせ、そもそもなぜ旅立ったのかという理由を振り返らせてくれます」

MADの改装は歴史への敬意から始まり、ビューロー・ポルダーマン(Bureau Polderman)によって修復された元の倉庫の無骨な構造を保存しました。中央の屋根は自然光を取り入れるために開放され、中心部には劇的な竜巻の形をした螺旋階段が挿入されました。階段は絡み合って構造的なシステムを形成し、ときには交差し、ときには離れます。

もし屋上の展望プラットフォームへと続く道が旅を象徴しているのなら、その途中で人々は他者と出会い、自分自身を見つめ直し、交差点ごとに選択をしていくことになります。最終的に、訪問者たちは最も高い地点で出会い、海の上に浮かんでいるかのようにロッテルダムの街とその河岸を見下ろします。それは、自由、不確かさ、そして希望によって形作られた旅なのです。

この階段システムは全長550メートルにわたり、高さは30メートルに達します。空間トラス構造(spatial truss structure)を用いており、最も長い部分では最大17メートル外側に張り出しています。この設計は、ジェットコースター工学を専門とするチームと協力してMADが開発しました。

アーティストの岡﨑乾二郎による講演「而今而後」の動画です。東京都現代美術館での自身の展覧会に合わせて、2025年6月15日に行ったもの。

ディラー・スコフィディオ+レンフロが設計した、ロンドンの「V&A イースト・ストアハウス」です。

美術品の収蔵と公開を行う施設です。建築家は、画期的な“新しい博物館体験”を求め、吹抜のホールを“保存用ラック”が取り囲む構成を考案しました。また、ラックの端や側面には頻繁に作品が入れ替わる“ミニ展示”のスペースも備えています。施設の場所はこちら(Google Map)。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

2025年5月31日土曜日、V&Aの新しい作業用倉庫兼来訪者向けアトラクションであるV&Aイースト・ストアハウスが、10年にわたる計画と広範な観客への調査、さらにV&Aイーストのユース・コレクティブからの意見を経て、初めて一般に公開されます。世界的に著名な建築家ディラー・スコフィディオ+レンフロによって設計され、ロンドン市長の支援を受けたクイーン・エリザベス・オリンピック・パーク内の新しい文化地区イースト・バンクの一部として開館します。

画期的な新しい博物館体験であり、4階層にわたり、広さ16,000㎡(バスケットボールコート30面以上に相当)を有するV&Aイースト・ストアハウスは、かつてのロンドン2012オリンピックのメディアおよび放送センター(現在のヒア・イースト)の大部分を占めています。そこは、25万点以上の収蔵品、35万冊の書籍、1,000件のアーカイブのために新たに建設された専用の施設です。

その規模、スケール、そして志において世界初であり、すべての人々にとって新たなインスピレーションの源となるV&Aイースト・ストアハウスは、ファッションから演劇、ストリートウェアから彫刻、デザインのアイコンからポップの先駆者に至るまで、あらゆる創造的分野にわたる50万点以上の作品に来訪者を没入させます。活気に満ちた動的な作業型博物館の収蔵庫であり、充実したセルフガイド体験を備えたこの場所では、来訪者はこれまでにない規模と方法で、自国の収蔵品に間近で触れることができます。

V&Aイースト・ストアハウスの構想を立案した、V&Aの副館長兼最高執行責任者であるティム・リーヴ(Tim Reeve)は、次のように述べました。「V&Aイースト・ストアハウスは、これまで想像もできなかった規模で人々が自国の収蔵品にアクセスできる方法を一変させる、まったく新しい文化的体験であり、V&Aへのバックステージパスでもあります。保存作業や、世界中の収蔵品および文化遺産をどのように保護しているかから、博物館技術者の技巧や新たな研究に至るまで、発見できることが非常に多くあります。来訪者の皆様が、創造的なインスピレーションを見つけ、活気ある作業型博物館としてのV&Aの持つ驚きと演出のすべてに没入して楽しんでいただけることを願っています」

マリーナ・タバスム(Marina Tabassum)が設計した、イギリス・ロンドンの、サーペンタイン・パヴィリオン2025「A Capsule in Time」です。

毎年一組が選ばれ造られる期間限定の建築です。建築家は、“公園を訪問する伝統”や“庭園のキャノピー”に着想を得て、半透明ファサードの4つの木製カプセルからなる建築を考案しました。また、一部を可動式として空間構成の変化も可能にしています。公開期間は2025年6月6日~10月26日まで。施設の公式ページはこちら。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

サーペンタイン・パヴィリオン2025、時のカプセル(A Capsule in Time)は、バングラデシュの建築家で教育者であるマリーナ・タバスム(Marina Tabassum)と彼女の事務所マリーナ・タバスム・アーキテクツ(Marina Tabassum Architects, MTA)によって設計され、2025年6月6日に開幕します。ゴールドマン・サックスは、この年次プロジェクトを11年連続で支援しています。

タバスムのパビリオンは、この先駆的な委託プロジェクトの25周年を記念し、建築の限界を押し広げるというデイム・ザハ・ハディドの理念を引き継いでいます。彼女のモットー「実験に終わりがあってはならない」は、この委託プロジェクトの基礎となっており、タバスムのパヴィリオンはそれを体現しています。

場所、気候、文脈、文化、歴史に根ざしつつも現代的な建築言語を確立しようとする作品で高く評価されているタバスムのデザインは、サーペンタイン・サウスと共鳴し、この委託プロジェクトの恒久性と儚さの間に対話を促すことを目指しています。

サーペンタイン・パヴィリオン2025は南北方向に細長く、サーペンタイン・サウスの鐘楼と一直線に並ぶ中央の中庭を備えています。公園を訪れるという伝統や、緑の葉を通してやわらかな日差しをろ過するアーチ状の庭園キャノピーに着想を得て、パビリオンの彫刻的な造形は、半透明のファサードを持つ4つの木製カプセル形状から構成されており、光が空間に差し込む際にそれを拡散させ、まだら模様に映し出します。タバスムによる初めての、全体を木材で建てる構造物という特徴があるパビリオンは、空間の質を高めるための方法として、光も取り入れています。スケール、幾何学、そして光と影の相互作用を通じて、建築が持つ感覚的かつ精神的な可能性を強調しながら、タバスムのデザインは、カプセル形状の一つが動いて接続できるという動的な要素も備えており、それはパヴィリオンを新たな空間構成へと変化させます。

ジュラ紀初期まで遡ることができ、気候への耐性を持つ樹種である半成熟のイチョウの木を囲むように建てられたタバスムのパビリオンは、これまでの彼女の多くのプロジェクトと同様に、内と外の境界、素材の触感、光と影、高さと体積を考慮しています。夏の間から秋にかけて、イチョウの木の葉は緑から鮮やかな金黄色へとゆっくりと変化していきます。イチョウが選ばれたのは、この樹種が気候変動に対する耐性を示しており、ケンジントン・ガーデンズの多様な樹木景観に貢献しているという事実に着想を得たためです。この樹種は現在多くの害虫や病気にかかりにくく、10月にパヴィリオンの公開が終了した後、公園に再植樹される予定です。

検閲が強まる時代において、タバスムはこのパヴィリオンを、人々が集い、対話や知識の共有を通じてつながることのできる多目的な空間として機能させたいという自身の願いについてさらに語っています。タバスムとMTAのチームは、ベンガルの文化、文学、詩、エコロジー、そしてバングラデシュの豊かさを称える書籍を選んでまとめました。構造内に組み込まれた棚に収納されたこれらの書籍は、サーペンタインの芝生から移設された後のパビリオンの“その後の役割”に着想を得たものであり、それはすべての人に開かれた図書館として構想されています。

7月には、サーペンタインとケルンのヴァルター・ウント・フランツ・ケーニッヒ(Walther und Franz Konig)書店の出版社が、パヴィリオンに関連するカタログを共同出版します。ウォルフ・ホール(Wolfe Hall)によってデザインされたこのカタログは、タバスムのパヴィリオンとその広範な活動を考察するために、建築とアートの分野からの新たで洞察に満ちた寄稿を集めています。全編にわたり豊富なカラー図版が掲載されたこのカタログには、美術・建築史家パルウィーン・ハサン(Perween Hasan)、建築家・教育者でイェール大学建築学部学部長のデボラ・バーク(Deborah Berke)、建築家・作家・批評家のトーマス・ド・モンショー(Thomas de Monchaux)、作家・編集者・キュレーターのシュモン・バサール(Shumon Basar)によるエッセイに加え、アーティストのラナ・ベグム(Rana Begum)とナイーム・モハイエメン(Naeem Mohaiemen)による視覚的かつ実験的な寄稿も含まれています。これらの寄稿に加えて、タバスムがパヴィリオンのデザインを構想している間に描いたスケッチブックからのインクと鉛筆によるドローイングの複製、写真家イワン・バーン(Iwan Baan)によるフォトエッセイ、タバスムとサーペンタインのアーティスティック・ディレクターであるハンス・ウルリッヒ・オブリスト(Hans Ulrich Obrist)との詳細な対話で、タバスムの仕事を掘り下げ、パヴィリオンの背後にあるリサーチ、開発、文脈をたどる内容、さらにタバスムと建築家デイヴィッド・チッパーフィールド(David Chipperfield)との対談も収録されています。

建築家であるマリーナ・タバスム(マリーナ・タバスム・アーキテクツ)は次のように語りました。「サーペンタイン・パヴィリオンは、ロンドンの夏を祝福するものです ― ケンジントン・ガーデンズで友人や家族と過ごし、つながるための屋外の時間です。私たちは、公園に出かけるという伝統を祝福したいと考えています。晴れた日には、半透明のファサードを通して差し込むやわらかな光のゆらめきが、ベンガルの結婚式でシャミヤナの下にいた記憶を呼び起こします。色とりどりに装飾された布で覆われた竹の構造で作られるシャミヤナは、どのような場面でも数百人の来客を収容することができます。サーペンタイン・パヴィリオンは、夏の太陽の下で、多様性に富んだ人々が一つになるためのユニークな場を提供します。私たちはどのようにして互いの違いを超え、人間としてつながることができるのでしょうか。サーペンタイン・パヴィリオンは、多様な背景、年齢、文化を持つ人々が一つ屋根の下に集い、行動を呼びかけ、寛容と敬意の限界を広げる対話を促進する場を提供します」

安藤忠雄が設計した、香川の「直島新美術館」の様子を伝えるニュース動画です。開館前日(2025年5月30日)に行われた内覧会の様子を収録したもの。アーキテクチャーフォトでは、美術館の竣工写真なども記事として紹介しています。

安藤忠雄が設計した、香川の「直島新美術館」が、明日(2025年5月31日)開館します。

完成した建築や開館記念展の様子も公開されています。入館はオンラインでの事前予約が推奨されています*。施設の公式ページはこちら。

*記載内容を訂正しました。申し訳ございませんでした(2025/5/31)

直島新美術館の建築について

建築は、1992年開館のベネッセハウス ミュージアム以降、30年以上にわたり直島の数々の建物を手掛けてきた安藤忠雄氏が設計を担当しました。丘の稜線をゆるやかにつなぐような大きな屋根が特徴的な建物は地下2階、地上1階建てです。トップライトから自然光が入る階段室は地上から地下まで直線状に続いており、階段の両側に4つのギャラリーが配置されています。地上フロアの北側にはカフェを併設し、瀬戸内海を臨むテラスから、豊島や行き交う漁船など、瀬戸内海らしい景観を眺めることができます。

直島の集落内に初めてできる美術館建築のため、外観は本村の集落の景観になじむよう、焼杉のイメージに合わせた黒漆喰の外壁や本村の民家から着想を得た小石が積まれた塀などが特徴的で、美術館までのアプローチや建築からも直島の歴史や人々の営みと体験が緩やかに繋がるようデザインされています。

以下に、竣工写真と開館記念展の情報を掲載します。

アーティストの李禹煥へのインタビュー動画です。生立ちから自身の作品まで語る内容。ルイジアナ美術館の制作で2025年5月に公開されたもの。日本語で視聴可能です。収録は2022年9月に兵庫県立美術館で行われました。

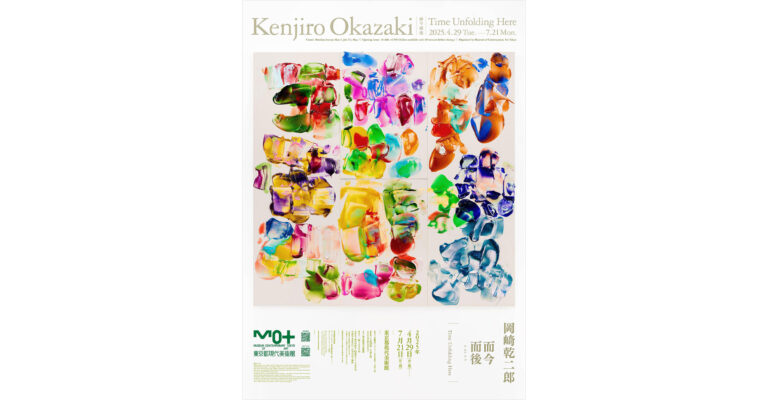

東京都現代美術館での展覧会「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

絵画や彫刻から建築まで幅広い表現領域で活動する作家の展示です。過去の代表作に加えて2021年以降制作の新作群も公開されます。会期は、2025年4月29日~7月21日まで。展覧会の公式ページはこちら。入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年4月25日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

このたび、東京都現代美術館は、日本を代表する造形作家である岡﨑乾二郎(1955-)の核心に迫る大規模な展覧会を開催します。

絵画、彫刻のみならず、建築や環境文化圏計画、絵本、ロボット開発などの幅広い表現領域でも革新的な仕事を手がけ、さらには文化全般にわたる批評家としても活躍してきた岡﨑乾二郎。その活動の根底には私たちの「認識」と「世界」を結び直す力としての「造形」があります。

AIをはじめとする科学技術の革新、環境危機、政治状況の混沌…。私たちが捉えてきた世界、社会を制御してきた制度は急速に失効しつつあるように思えます。世界は崩壊しつつあるのでしょうか。しかしその問いに対し、岡﨑は、「世界は崩壊しているのではない。動揺しているのは私たちの認識である。」と言います。岡﨑にとっての「造形」とは、私たちが世界を捉える、その認識の枠組み自体を作り変える力です。すなわち、認識を作りかえることで世界の可塑性を解放し、世界との具体的な関わりを通して認識の可塑性を取り戻すことです。造形とは、この二つの可塑性を実践的に繋ぎなおすことだと彼は言います。

近年国際的な評価も高まるこの作家が大きく転回した2021年以降の新作を中心として、過去の代表作を網羅しつつ、その仕事の全貌を展望します。

――なんどでも世界は再生しつづける。而今而後(これから先、ずっと先も)。

以下に、詳細な情報を掲載します。

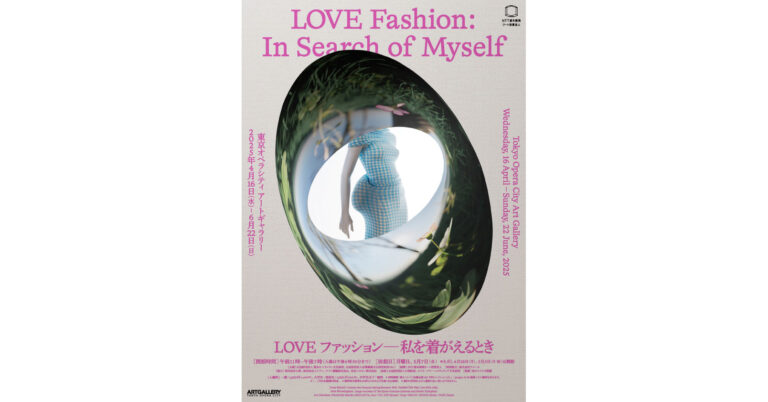

東京オペラシティ アートギャラリーでの展覧会「LOVE ファッション―私を着がえるとき」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

18世紀から現代までの衣服作品を中心に展示し、“着ること”の意味の再考を促す内容です。川久保玲・山本耀司・阿部千登勢などの作品も公開されます。また、会場デザインは“GROUP+石毛健太+楊いくみ”が手掛けています。会期は、2025年4月16日~6月22日まで。展覧会の公式サイトはこちら。

入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年4月11日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

服を着ることは人間の普遍的な営みのひとつです。そして装いには私たちの内なる欲望が潜み、憧れや熱狂、葛藤や矛盾を伴って表れることがあります。お気に入りの服を着たい、あの人のようになりたい、ありのままでいたい、我を忘れたい……。着る人のさまざまな情熱や願望=「LOVE」を受け止める存在としてのファッション。そこには万華鏡のようにカラフルな世界が広がっています。

本展では、京都服飾文化研究財団(KCI)が所蔵する18 世紀から現代までの衣装コレクションを中心に、人間の根源的な欲望を照射するアート作品とともに、ファッションとの関わりにみられるさまざまな「LOVE」のかたちについて考えます。展覧会を通して、私たち人間が服を着ることの意味について再び考えるきっかけとなるでしょう。

以下に、出品デザイナーリストなどの詳細な情報を掲載します。

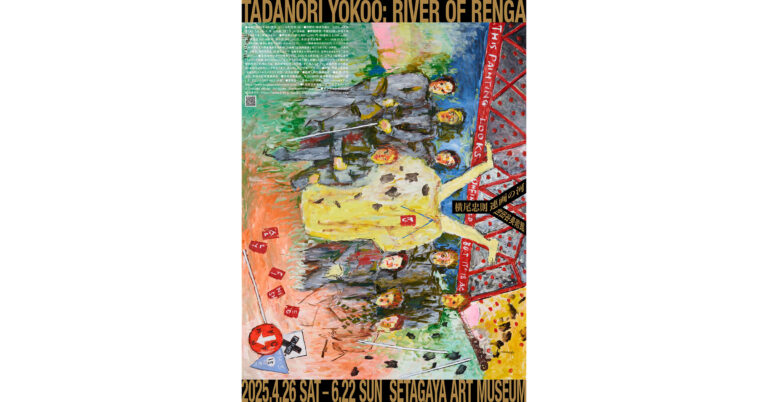

世田谷美術館での「横尾忠則 連画の河」の入場チケットを抽選でプレゼントいたします。

和歌を複数人で分担して詠みあう“連歌”と似て非なる、昨日の自作を他人の絵のように眺めて制作した“連画”の作品を公開します。新作油彩画約60点に加え関連作品やスケッチ等も展示されます。会期は、2025年4月26日~2025年6月22日まで。展覧会の公式ページはこちら。

入場チケットプレゼント企画の応募締切は、2025年4月11日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

様々な手法と様式を駆使し、多岐にわたるテーマの絵画を生み出し続ける破格の画家・横尾忠則(1936-)。1972年のニューヨーク近代美術館での個展開催など、早くから国際的な知名度を得てきた作家ですが、近年ではその息の長い驚異的な創造力が注目を集めています。

2023年春、からだの衰えに淡々と応じつつ、テーマも決めずに大きなキャンバスに向かううち、横尾の「連歌」ならぬ「連画」制作が始まりました。和歌の上の句と下の句を複数人で分担して詠みあうのが連歌ですが、横尾は昨日の自作を他人の絵のように眺め、そこから今日の筆が導かれるままに描き、明日の自分=新たな他者に託して、思いもよらぬ世界がひらけるのを楽しんでいました。

「連画」は、気づけば川の流れのなかにありました。遠い昔に郷里の川辺で同級生たちと撮った記念写真。そのイメージを起点に、横尾の筆は日々運ばれます。水は横尾の作品の重要なモチーフの一つですが、いま、その絵画世界は悠々とした大河となり、観客の前に現れるのです。さまざまなイメージが現れては消え、誰も見たことがないのになぜか懐かしくもある光景――生も死も等しく飲みこんで、「連画の河」は流れます。

150号を中心とする新作油彩画約60点に、関連作品やスケッチ等も加え、88歳の横尾忠則の現在をご紹介します。

「絵は、本当にわかりません。絵のほうが僕をどこかに連れていく。僕は、ただ描かされる。そのうち、こんなん出ましたんやけど、となる」

―横尾忠則(2023年6月)

以下に、詳細な情報を掲載します。

妹島和世+西沢立衛 / SANAAが、国際文化会館の新西館に常設される「ロスコ・ルーム」の設計者になることが発表されました。

DICと国際文化会館の協業が決まり、千葉のDIC川村記念美術館が所蔵する、戦後アメリカ美術を中心とする20世紀美術品のコレクションを中核に、東京の国際文化会館に移転するとのこと。その一環として、DIC川村記念美術館からマーク・ロスコの絵画全7点も移設されます。なお、施設の竣工の予定時期などは発表されていません。

SANAAによるコメント

国際文化会館は日本モダニズム建築の代表作である本館と、七代目小川治兵衛による名勝の庭園が見事に調和した空間となっています。私どもが新西館を設計する上では、自然と建築の融合、歴史の継承と新しい風景、知的対話・文化交流を生み出す空間という3 つのコンセプトを建築として具現化できるよう設計してまいりました。この度、世界的な文化財である<シーグラム壁画>の「ロスコ・ルーム」を設計するという機会に巡り合う事ができ大変光栄に思います。

マーク・ロスコご遺族によるコメント

DIC 川村記念美術館とその象徴的なコレクションは、アート愛好家に長年愛されてきましたが、新たに東京に拠点を移しても、その価値観は受け継がれ、さらに多くの来館者が美を堪能できることでしょう。

なかでも、ロスコを象徴する<シーグラム壁画>7 点を展示するためのロスコ・ルームは魅力的な瞑想空間であり、新しい美術館で再現されることをとても喜んでおります。

DIC 株式会社 社長執行役員 池田尚志からのコメント

当社にとって美術館運営は、より多くの人々の心に「彩りと快適」を届ける機会として、また企業と社会の共生の在り方を体現するものとして、大切にしてきたものです。この度、国際社会において文化交流と知的協力の中心的な役割を担われてきた国際文化会館様と、より大きな理念の下でこの活動を発展させていく機会をいただけたことに、心から感謝しております。それぞれに培ってきた伝統を大切にしながら、民間企業と公益財団による新たな価値の創造に向けて鋭意努力してまいります。

公益財団法人国際文化会館 理事長 近藤正晃ジェームスによるコメント

国際秩序が揺らぎ、国家間の対立が深まる中で、民間外交や国際文化交流の重要性は一層高まります。

SANAA が設計する常設展示室「ロスコ・ルーム」が、対立する人々の心に静かな内省をもたらし、共感の輪を広げ、相互理解を深めることで、平和を生み出す場となるならば、それはまさに歴史的な意義を持つことでしょう。このような公益プログラムを DIC 様と共同運営できることに、心から感謝しています。

OMA / 重松象平+レム・コールハースによる、アメリカ・ニューヨークの、ニューミュージアムの拡張棟が2025年秋にオープンすることが発表されました。

SANAA設計の既存棟(2007年竣工)を増築する計画です。建築家は、歴史を作る“未来志向の美術館”の為に、集い・交流・創造を促進する透明性と開放性のある建築を志向しました。また、協働者としてクーパー・ロバートソンも参画しています。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

OMAによるニューミュージアムの拡張部分、2025年秋にオープン

2025年2月27日 – ニューヨーク、米国 – 本日、ニューミュージアムは、OMAがクーパー・ロバートソンと共同で設計した60,000平方フィート(※約約 5,574.2㎡)の建物拡張部分が2025年秋にオープンすると発表しました。

この発表では、開幕展「New Humans: Memories of the Future」についても明らかにされました。この展覧会は、新たに拡張・接続された美術館全体にわたり、150人以上のアーティストを紹介します。歴史の重要な節目にその足跡を拡大し、アーティストと一般の人々により良いサービスを提供してきました。OMAが設計したその拡張部分は、プリンス・ストリート沿いのバワリーにある、SANAAが設計したニュー・ミュージアムの既存の旗艦館を補完しながら、美術館のギャラリースペースを2倍にします。

OMAが設計したその拡張部分は、プリンス・ストリート沿いのバワリーにある、SANAAが設計したニュー・ミュージアムの既存の旗艦館を補完しながら、美術館のギャラリースペースを2倍にします。また、3基のエレベーター、アトリウム階段、エントランスプラザの追加によって訪問者の流れを改善し、アーティストのレジデンシーや公開プログラムのための新たな会場を創出し、美術館の文化的インキュベーターであるNEW INCのために目的に応じて建設された拠点を設立するなど、多くの新機能と拡張要素を備え、美術館と都市にとって変革の瞬間を示すこととなります。

「ニューミュージアムは、常に未来志向の美術館であり、歴史を保存し記録する場所ではなく、歴史が作られる場所です」と、ニュー・ミュージアムのトビー・デヴァン・ルイス館長であるリサ・フィリップスは述べました。「私たちは、ニューヨーク市におけるOMAの最初の公共建築となるこのプロジェクトで、重松象平氏とレム・コールハース氏と共に取り組めることを大変嬉しく思います。これにより、ニュー・ミュージアムはニューヨーカーや世界のアートコミュニティにとって重要な市民資源として、新たな可能性の時代を迎えることになります」

「ニューミュージアムは、新しい文化的な視点や制作のためのインキュベーターであり、その拡張は、その開放的な姿勢を体現することを目的としています」と、OMAのパートナーである重松象平は述べました。「既存の美術館の垂直性と堅牢さに高度に接続されつつも、それとは異なる特徴を持つ建物として構想された新館は、キュレーションの多様性に対応する横に広がるギャラリー、開かれた垂直動線、そして集い、交流、創造のための多様な空間を提供します。この建物は、活気ある公共の顔を創出するようさらに形作られています。 これには、地上の屋外広場、中央アトリウム全体にわたる透明性のある空間、最上部の段状の開口部が含まれており、周囲のコミュニティやその先の人々と開かれた関わりを持つことができます」

安藤忠雄建築研究所が設計した、香川の「直島新美術館」の新しいパースが公開されています。

開館は、2025年5月31日に決定されています。開館記念として、国内外のアーティスト12組の展覧会が開催されます。施設の公式ページはこちら。

ベネッセアートサイト直島で10番目となる安藤建築

直島新美術館の建築は、1992年開館のベネッセハウス ミュージアム以降、30年以上にわたり直島の数々の建物を手掛けてきた安藤忠雄氏が設計を担当します。丘の稜線をゆるやかにつなぐような大きな屋根が特徴的な建物は地下2階、地上1階建てです。トップライトから自然光が入る階段室は地上から地下まで直線状に続いており、階段の両側に4つのギャラリーが配置されています。地上フロアの北側にはカフェを併設し、瀬戸内海を臨むテラスから、豊島や行き交う漁船など、瀬戸内海らしい景観を眺めることができます。

外観は本村の集落の景観になじむよう、焼杉のイメージに合わせた黒漆喰の外壁や小石が積まれた塀などを予定しており、美術館までのアプローチや建築からも直島の歴史や人々の営みと体験が緩やかに繋がるようデザインされています。

以下に、その他のパースを掲載します。

「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」展の会場写真です。

パナソニック汐留美術館で開催されています。円熟期の創作に注目した内容で、絵画・彫刻・素描に加えて建築作品も紹介します。会場構成は“ウルトラスタジオ”が手掛けています。会期は、2025年3月23日まで。展覧会の公式ページはこちら。

建築家ル・コルビュジエ(1887‒1965)は活動の後期において、建築の指揮のもとで絵画や彫刻をつなぐ試みを「諸芸術の綜合」と言い表しました。そしてそれ以上に、「諸芸術の綜合」とは統一、調和、普遍的法則の理想主義に導かれた彼の芸術観全体を示すスローガンでもありました。

ル・コルビュジエは近代建築の巨匠として世界的に知られていますが、視覚芸術の他分野においても革新をもたらしました。本展は1930年代以降に彼が手がけた絵画、彫刻、素描、タペストリーをご覧いただき、さらに彼が求め続けた新しい技術の芸術的利用にもスポットをあてます。そして後期の建築作品も併せて紹介することで、はるかに伝統的な枠組みを超えたル・コルビュジエの円熟期の芸術観を明らかにします。

楽観的で歓喜に満ちたこれらの作品は、「住宅は住む機械」という彼のよく知られた言葉に集約される機能主義者のイメージを超えた、あらたな像を結びます。また、レジェ、アルプ、カンディンスキーといった同時代を生きた先駆的な芸術家たちの作品を対峙させることで、当時の芸術潮流における彼の立ち位置も浮かび上がらせます。

本展はゲスト・キュレイターにドイツ人美術史家ロバート・ヴォイチュツケ氏を迎え、20世紀の革新的頭脳の創造の源泉に迫ります。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中