アーティストの大竹伸朗によるトークの動画。2022年12月に東京国立近代美術館で行われたものです。

40年以上にわたる大竹さんの制作や活動の歩みについて、たっぷりお話しいただきました。

出 演:大竹伸朗

聞き手:成相肇(東京国立近代美術館 主任研究員)

収録日:2022年12月17日(土)

アーティストの大竹伸朗によるトークの動画。2022年12月に東京国立近代美術館で行われたものです。

40年以上にわたる大竹さんの制作や活動の歩みについて、たっぷりお話しいただきました。

出 演:大竹伸朗

聞き手:成相肇(東京国立近代美術館 主任研究員)

収録日:2022年12月17日(土)

中村竜治による、資生堂ギャラリーでの作品「ロープ、ホース」です(ロープは杉戸洋との共作)。

“内と外”と“豊かさ”をテーマに制作されました。建築家は、“ロープ”は展示室での結界をモチーフとして、鑑賞者と作品の関係の再発見を促進します。“ホース”は散水ホースをモチーフとして、日常にある曲線の豊かさの再発見を促す事が意図されました。会期は2022年12月18日まで。展覧会の公式ページはこちら。

同じメンバーで3年に渡り行われるグループ展「第八次椿会」の2年目の展示。

メンバー同士の話し合いの中で生まれた「内と外」「豊かさ」というキーワードをもとに各々の解釈で作品が制作されましたが、結果、どこまでが誰の作品なのかが判然としないひとつの展示が出来上がりました。

私は「ロープ」「ホース」という2つの作品を展示しています。

「ロープ」は、1本の長いロープを使った作品で、展示室でよく見かける結界をモチーフにしています。壁からの距離を変化させながら一定の高さでギャラリー内を一周するように設置され、壁沿いにある作品と鑑賞者との間に距離をつくりつつ、同時に鑑賞者がそれを跨いで超え作品にぐっと近付くことも許します。鑑賞者自身と作品の間に様々な関係を見出してもらおうという試みです。

一方、「ホース」は、家庭用の散水ホースを使った作品で、仕事場のベランダの蛇口にかかっていたホースをモチーフにしています。ホースの弾力がつくる一時の形を、写真が日常の一瞬を切り取るのと同じように、樹脂で固定化したものです。日常の中にある様々な曲線に豊かさを見出してもらおうという試みです。

妹島和世+西沢立衛 / SANAAによる、オーストラリアの美術館の増築棟「シドニー・モダン・プロジェクト」が完成しました。

港を見下ろす敷地に建つ新棟です。建築家は、芸術・建築・景観が境界なく繋がる在り方を目指し、複数のヴォリュームが傾斜に沿って重なる構成を考案しました。また、約3400㎡の屋上空間“アートテラス”も特別な体験を生み出します。

本建築においては、エグゼクティブアーキテクトを、現地の設計事務所アーキテクトゥス(Architectus)が務めました。施設の公式サイトはこちら。

こちらはリリーステキストの翻訳です

ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館の新館が今週末(2022年)12月3日にオープンし、オーストラリアの文化生活におけるエキサイティングな新時代が幕を開け、オープニングの週末にはすでに15,000人以上が来館を予定しています。

プリツカー賞を受賞したSANAAの妹島和世と西沢立衛の設計による新しい独立した建物は、シドニーで約半世紀ぶりにオープンする最も重要な文化的開発であり、拡張工事の中心的な役割を担っています。このプロジェクトの完成により、シドニー湾を見下ろすガディガル・カントリーに、パブリックアートガーデンでつながれた2つの建物からなる新しい美術館のキャンパスが誕生しました。

ニューサウスウェールズ州のドミニク・ペロテ首相は、次のように述べています。

「アートギャラリーは、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア、そして世界中の人々に、非常に美しく、拡張され、強化された公共施設の扉を間もなく開くことになるのです」

「このプロジェクトの開発と設計におけるすべての決定の中心とニューサウスウェールズ州政府の投資の中心は、世界をリードする水準の芸術へのアクセス、制限のない教育の機会、具体的な利益をもたらすコミュニティの充実を支援することに、揺るぎない焦点を当てることでした。」

さらに、ベン・フランクリン・アボリジニ問題・芸術・地域青年・観光担当大臣が付け加えました。

「ニューサウスウェールズ州政府は、この一世代に一度のプロジェクトを実現するための芸術文化投資を主導しており、ニューサウスウェールズ州全体の人々に素晴らしい利益をもたらすことを誇りに思っています。 アートギャラリーは、パートナーシップ、教育プログラム、セクターとのつながり、リーダーシップを支援する、真に野心的なビジョンを持つ機関です。これは、喜び、つながり、豊かさを刺激する『すべての人のためのアート』なのです」

ニューサウスウェールズ州政府からの2億4400万ドルの資金提供に加えて、アートギャラリーは、一世代に一度の文化的投資となるこの拡張を支えるために、個人ドナーから1億ドル以上の資金を集めました。これは、オーストラリアで成功したこの種の政府と慈善事業の芸術パートナーシップとしては最大のものです。

過去10年間、アートギャラリーの改革を監督してきたニューサウスウェールズ美術館のマイケル・ブランド館長は、次のように語っています。

「私たちのヴィジョンは、アートギャラリーを、芸術、建築、景観がシームレスにつながる美術館のキャンパスに変えることでした。私は、革新的なアートの展示と強い場所性を持った拡張でお客様をお迎えできることを大変誇りに思います。ニューサウスウェールズ州政府、寄付者、スタッフ、アーティスト、そして幅広い支援者のコミュニティからの支援により、私たちのヴィジョンは今、現実のものとなっています。特に、過去3年間の建設期間中に、山火事、世界的なパンデミック、記録的な大雨の影響という困難に直面したことを考えると、これは大きな意味を持ちます」

ブランドは、こうも述べています。

「まばゆいばかりの新しいステージから、我々は、この場所、この歴史、過去151年間の我々の発展に貢献した多くの人々に対して、今後数十年に渡って、喜び、インスピレーション、洞察を求める多くの人々にふさわしい芸術体験を提供します」

世界で最も美しい文化地区のひとつに位置し、アーキテクトゥスをエグゼクティブアーキテクトに迎えたSANAAデザインの建物は、公園や港を囲む複数の視線に面しています。また、オーストラリアで初めてグリーンスターのデザイン評価で6つ星を獲得した公立美術館でもあります。

建築的な特徴としては、港に向かって緩やかにステップダウンする3つの石灰岩で覆われたアートパヴィリオン、ニュー・サウス・ウェールズ州から調達した材料を使った2層にわたる250mの土壁、アクセス可能な3400㎡の屋根「アートテラス」と中庭が挙げられます。新しいアートスペースとしては、柱のないギャラリー、タイムベースアートのためのギャラリー、第二次世界大戦中に退役した海軍の燃料庫を転用した2200㎡のスペース(現在はタンクとして知られる)があり、オーストラリアで最もユニークなアートスポットの一つとなっています。

今年、高松宮殿下記念世界文化賞の建築部門を受賞したSANAAプリンシパルの妹島和世と西沢立衛は、次のように語っています。

「シドニーのこのような重要な公共建築を設計できたことは、素晴らしい名誉です。ニューサウスウェールズ美術館のチームと密接に協力しながら、私たちは、街や公園、港と呼吸するような、周囲の環境と調和した美術館の建物を設計することを目指しました。この美しい環境の中で、来館者がどこにいてもアートとのつながりを感じられるような、特別な場所になることを願っています」

SANAAの設計で完成した、オーストラリアの美術館増築「シドニー・モダン・プロジェクト」の写真が11枚、dezeenに掲載されています。

ヘルツォーグ&ド・ムーロンが設計している、アメリカ・フィラデルフィアの美術館「カルダー・ガーデンズ」です。

20世紀を代表する彫刻家の為の施設です。建築家は、作品を鑑賞だけでなく“内省”の場も目指し、建築と庭園が一体となった空間を構想しました。また、“古典的”展示を越えた様々な種類の空間で作品への理解も促す事も意図されました。2022年に着工して2024年の竣工を予定。施設の公式サイトはこちら。

こちらはリリーステキストの翻訳

カルダー・ガーデンズのデザインを発表

フィラデルフィアのダウンタウン中心部、ベンジャミン・フランクリン・パークウェイに誕生する国内外の新しい文化発信地

世界的に有名な設計事務所ヘルツォーグ&ド・ムーロンと著名なランドスケープデザイナー、ピエト・ウードルフが、芸術と自然が融合した、内省、思索、学習の場を構想

カルダー・ガーデンの評議員会は、フィラデルフィアのダウンタウン中心部にあるベンジャミン・フランクリン・パークウェイに建設する新施設のデザインを本日発表しました。プリツカー賞受賞の設計事務所ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した建物と、国際的に評価の高いオランダのランドスケープデザイナー、ピート・ウードルフによる庭園が特徴のこのプロジェクトは、フィラデルフィア出身で、20世紀で最も革新的で影響力のある芸術家の一人と考えられているアレキサンダー・カルダーの芸術とアイデアに捧げられたものです。

カルダー・ガーデンズでは、自然光に照らされたギャラリーを持ち、原生種や開花種が咲き乱れる風景に囲まれたストラクチャーの中で、モビール、刺繍、モニュメント彫刻、絵画などを含む、ニューヨークのカルダー財団の名作が交代で展示されます。カルダーは1933年にこう書いています。「これらの物体の美的価値は、推論によって到達することはできない」「親しみが必要なのだ」。屋内外に設置されたカルダーの芸術は、自然や四季折々の雰囲気と常に対話することになります。カルダー・ガーデンは、瞑想と内省のための特別な場所であると同時に、包括的な公開プログラムや特別イベントを通じて、学習とコミュニティ形成のための豊富な機会を一般の人々に提供する予定です。

カルダー財団のアレクサンダー・S・C・ローワー会長は言います。

「カルダー・ガーデンズにおける我々の意図は、公衆の為の祖父の作品に出会うための理想的な環境を作るだけでなく、個人の瞑想や内省を高めることです」「体験型アートのパイオニアとしてのカルダーの役割は、彼の遺産を語る上で欠かせない要素です。彼のモビールやスタビライズの可能性に心を開く鑑賞者には、予期せぬものが根を下ろすのです。彼の作品はリアルタイムに展開し続けるのです」

カルダーは1898年にフィラデルフィアで生まれ、彼のこの街とのつながりは、家族の豊かな芸術的系譜に根ざしています。ベンジャミン・フランクリン・パークウェイ沿いには、カルダー3世代による象徴的なインスタレーションが並んでいます。南東端の市庁舎の上には、祖父アレクサンダー・ミルン・カルダーによるウィリアム・ペンの記念像(1886-94年)、中間地点には父アレクサンダー・スターリング・カルダーによるスワン記念泉(1924年)、北西端にはカルダー自身の1964年の作品「幽霊」がフィラデルフィア美術館のメインホールに壮大な姿で飾られています。このようにカルダー・ガーデンは、1世紀以上にわたってフィラデルフィアの街を豊かにしてきた一族の遺産を21世紀にもたらします。

デザインについて

カルダーの作品を展示するために特別に作られたカルダー・ガーデンズの景観と建築は、来場者を日常的な都市の状況から、従来の美術館体験を超えたより瞑想的な領域へと導くような振り付けの進行で進行します。それは、芸術家が意図したように、個人的でリアルタイムな出会いとして、芸術と関わることができるようにします。

ヘルツォーグ&ド・ムーロンでピエール・ド・ムーロンと共に設立パートナーを務めるジャック・ヘルツォーグは語ります。

「これは、決まったプログラムに基づく完成されたコンセプトというよりも、実際にはオープンエンドなプロセスでした。形やボリュームを作るのではなく、地面を削り出すような、一種のコンセプチュアルな道筋です。──私たちは、カルダーの作品を前例のない新しい方法で提示するためのスペースを探していたのです」

「創作の中でその空間は、様々なギャラリーや、意外な空間、ニッチ、庭園への全体のシークエンスに発展しました。例えば、後陣、擬似ギャラリー、オープンプラン・ギャラリー、サンクンガーデン、ベステージ・ガーデンなどです。古典的な感覚でのギャラリーだけでなく、あらゆるコーナーや角度、階段や廊下も、アートを置く場所として提供されるべきなのです」

写真家のトーマス・シュトルートへのインタビュー「文化は精神の自由を守る」の動画です。2022年11月に作家のアトリエで収録されたものです。制作はルイジアナ美術館です。

(翻訳)

「彼らは何を恐れているのか?」

私たちは、ベルリンのスタジオでドイツのスター写真家、トーマス・シュトルトに会いに行き、自由な価値観と民主主義への攻撃が続いていることを懸念し、また激怒している人物に出会ったのです。「カルチャー、コンサート、演劇、ダンス、音楽、美術館は、人々を集め、明確に定義されていない何かについて共通の体験をさせるものです。それは自由奔放であり、民主主義の特質でもあります」

「それは、人生の他の解釈を見ることによって人生を理解しようとする共同体を認めることです。あなたとは違う解釈をするということです」

シュトルートは、世界中の文化施設に対する攻撃を目撃しており、アート、アーティスト、そして美術館などの文化施設は、民主的権利と価値の主要な擁護者であると考えています。

「右翼の組織は、自由な意見を持つ文化をコントロールしようとします。彼らは芸術や文化をコントロールしたいのです。私はしばしば、“彼らは一体何を恐れているのだろう”と思うことがあります。しかし、これこそ彼らが恐れていることなのです。彼らは心の自由を恐れているのです」

トーマス・シュトルートは、1954年、ドイツのゲルデルンに生まれ、デュッセルドルフ芸術アカデミーで学びました。ベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻のもとで写真を学んだ第一世代のアーティストの一人です。アムステルダムのステデライク美術館、東京国立近代美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館、マドリッドのプラド美術館、エッセンのフォルクヴァング美術館、ミュンヘンのハウス・デア・クンストなどで包括的な個展が開催されています。1993年から1996年にかけて、カールスルーエ国立芸術大学の写真科の初代教授を務めました。ニーダーザクセン州クルトゥルストゥングより、スペクトラム国際写真賞を受賞しています。

(原文)

“What are they afraid of?”

We went to see German star photographer Thomas Struth in his Berlin studio and met a man both concerned and enraged about the ongoing attacks on our liberal values and democracies.“Culture, concerts, theatre, dance, music, and museums bring people together to have a shared experience about something that is not clearly defined. It is free-floating, and that is a democratic quality.”

“It’s an acknowledgment of a community to try to understand life by seeing other interpretations of life. Interpretations that are not yours.”

Struth witnesses attacks on cultural institutions all over the world and sees both art, artists, and cultural institutions like museums as prime defenders of democratic rights and values:

“Right-wing institutions try to control culture because of its free-floating opinions. They want to control arts and culture. Often I think: What the f… are they afraid of? But this is what they are afraid of. They are afraid of the freedom of mind.”

Thomas Struth was born in 1954 in Geldern, Germany, and studied at the Kunstakademie Düsseldorf. He was part of the first generation of artists to study photography with Bernd and Hilla Becher. Comprehensive solo exhibitions of Struth’s work have been presented at institutions including the Stedelijk Museum in Amsterdam, The Tokyo National Museum of Modern Art, The Metropolitan Museum of Art in New York, the Museo del Prado in Madrid, the Museum Folkwang in Essen and Haus der Kunst in Munich. Between 1993-1996 Struth was the first Professor of Photography at the Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Struth was awarded the Spectrum International Prize for Photography by Kulturstiftung Lower Saxony.

中山英之建築設計事務所による「『川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり』展 会場構成」です。

東京オペラシティ アートギャラリーでの展示として計画されました。建築家は、其々の作品群に“固有な手触り”を空間化する為、展示室の中に“6つの全く異なる場所”と“巡る経路”を設計しました。そして、作家の眼差しと会場での時間が重なる経験を志向しました。展覧会の公式サイトはこちら。

ひとりの写真家による10年に渡る、新作含め6作品を巡る展覧会。

それら一つ一つに固有な手触りを、大きな2つの展示室にどう空間化するのか。それが今回の会場構成で考えたことです。

展示室に予めある天井高や光の偏在を観察しながら、大きく6つの全く異なる場所とそれらを巡る経路を準備しました。

結果生じる高低や明暗の劇的な変化が、作品に先立って前景化してしまわぬように、それぞれの場所はどこか写真集を手に取った時にも似た対称形を基本としつつ、互いが背表紙を並べるように静かに隣りあう関係を結ぶよう、開口のかたちや大きさを調整しています。

作家がカメラと共に辿った時空と、極大と極小を振り子のように行き来するレンズの奥の眼差しに、会場を巡る時間が意識の底で重ね合わされるような経験を目指しました。

芸術家のヴォルフガング・ライプが、森美術館での展示の為に、作品「ヘーゼルナッツの花粉」を制作している動画です。「地球がまわる音を聴く」展の為に制作されたもの(※会期は終了しています)。

ヴォルフガング・ライプ

《ヘーゼルナッツの花粉》

2015-2018年

花粉(ヘーゼルナッツ)

サイズ可変Wolfgang Laib

“Pollen from Hazelnut”

2015-2018

Pollen from Hazelnut

Dimensions variable

Courtesy: Kenji Taki Gallery, Nagoya/Tokyo————————

※展覧会は終了しました

「地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング」

会期:2022.6.29(水)~ 11.6(日)

田根剛に、自身が設計した「弘前れんが倉庫美術館」について聞いているインタビュー動画です。AOMORI GOKANが制作したものです。

オラファー・エリアソンによる、カタールでのインスタレーション「Shadows travelling on the sea of the day」です。

砂漠が広がる風景の中に設置されました。半円の支持体と円形屋根で構成された作品で、鏡面天井が訪問者や大地を映し込んで現実認識も触発する事が意図されました。また、冷暖房の無い状況下での人々の周辺環境への感化も促します。

こちらは、作家によるステートメントの翻訳。

「Shadows travelling on the sea of the day」は、ドーハから北上し、ズバラ砦やアイン・モハメッド村を過ぎて、荒々しい砂漠の風景を走り抜けてたどり着きます。遠くから、地平線上にある小さなインフォーマルな集落や工業地帯のような作品を垣間見ることができるかもしれません。実際に歩いて作品に近づくと、何が見えているのかわからないという不安はもう少し残るかもしれません。砂漠の植物や動物の痕跡、岩石が点在する広大な砂の平面が、四方八方に何キロメートルも広がっている風景。地平線の輝きが作品の外側のリミットなのかもしれません。

しかし、作品に出会うために旅をしてきたのは、あなただけではありません。その涼やかで心地よい影は、日中は砂地をゆっくりと、夕暮れから明け方にかけてはより速く移動します。頭上の天井には大きな鏡が設置されており、忍耐強く観察すれば、この循環する旅路に気づくことができるかもしれません。

見上げると、実は地球や自分自身を見下ろすことになります。上も下も、その空間を共有する他の人たちと共に、砂があなたを包みます。自分の姿を見ながら、腕を伸ばして手を振ったり、足をくねらせたりして、自分の見え方を検証してみましょう。それは、大地と自分がつながっているかどうかの現実確認のようなものです。砂の上にしっかりと立っていると同時に、はるか上方の地面から頭を下げてぶら下がっているような状態です。おそらく、一人称視点と、不安定な三人称視点の自分を行ったり来たりすることになるのでしょう。この視線の振動は、身体の動きと相まって存在感を増幅させ、曲線の構造物は周囲の環境に消えていくかのように、非物質化し、風景となるのです。

左右に展開された彫刻的要素のクラスターを見ると、非常に驚くべき効果に気づくかもしれません。鏡の配列は、物理的に明確で部分的なものを連結し、完璧なものにしているのです。鏡はそれぞれ半円状の支持体を映し出し、完全な円形に仕上げます。隣り合う鏡にも鉄の構造物が映り込み、相互のつながりの海を作り出しています。反射が仮想の構図となり、あなたの動きに合わせて変化します。あなたが知覚する、広大な彫刻の要素、そして来場者が織りなす光景は、超現実的でありながら、完全に地に足の着いたものであるように見えます。

日陰の鏡の下を散策しながら、周囲の環境に感化されていくことを願っています。高速で移動する冷暖房完備の乗り物という保護なしに、ゆっくり歩いてみると、何もない不毛な風景ではなく、砂漠の動物、植物、人間、物語、伝統、文化財、風、眩しい日光、濃い空気、陽炎、半円や輪、痕跡、好奇心、疲労、驚き、などを感じることができるかもしれません。「Shadows travelling on the sea of the day」は、あなたが訪れた時、この空間を動いていたすべてのもの、この自然文化的な風景の中にあなたが存在すること、ここにあるすべてのものを祝福しています。それは、この惑星と再同調することへの招待状です。

写真家のヴォルフガング・ティルマンスによる、MoMAでの展覧会「Wolfgang Tillmans To look without fear」の会場写真です。展示場所に合わせて自身で作品を構成する事でも知られ、インスタレーションとしても評価されています。ティルマンスの公式サイトでは、会場写真が88枚のスライドショーで閲覧可能です。展覧会の公式ページはこちら。

こちらはリリーステキストの翻訳。

ニューヨーク近代美術館は「Wolfgang Tillmans: To look without fear」を行います。作家にとってニューヨークでの初めての美術館調査で、2022年9月12日から2023年1月1日まで、スティーブン&アレクサンドラ・コーエン展示センターでの特別展覧会です。ティルマンスの写真、ビデオ、マルチメディア・インスタレーションなど約350点が、美術館の6階にゆるやかな年代順で展示されます。この展覧会では、新しい学識と8年にわたるアーティストとの対話から、ティルマンスの深い独創性、哲学的、創造的なアプローチが、彼がそのキャリアを通じて提唱してきた社会的、政治的活動にいかに影響を受け、またそれを強調するためにデザインされているかに焦点をあてます。「Wolfgang Tillmans: To look without fear」は、新たにデイヴィッド・デックマン写真部門のシニアキュレーターとなったロクサナ・マルコシと、キュレーターアシスタントのケイトリン・ライアン、写真部門の前キュレーターアシスタントのフィル・テイラーによって企画されています。

ヴォルフガング・ティルマンス(1968年ドイツ生まれ)は、そのキャリア初期から写真表現の既成概念を覆し、与えられた文脈に応じて写真間の接続を行い、写真を隅に、ドアフレームの上に、自立した柱の上に、あるいは消火器の横に吊り下げて展示空間を活性化させました。このような全体的なインスタレーションのために独自の言語を発展させることで、ティルマンスの実践は、彫刻的な次元に踏み込んでいるのです。彼の実践の決定的な論理は視覚的民主主義であり、「もし一つのことが重要なら、すべてが重要である」というフレーズに最もよく集約されています。

ティルマンスは、アーティストの役割として、社会認識のための「増幅器」であることなどを考えています。彼の制作姿勢は、人と人とのつながりや一体感を前面に押し出したもので、被写体への深い愛情を感じさせます。ティルマンスは、エイズ危機における生存と喪失を描き、メディアによる軍隊の美化を掘り起こし、世界中のLGBTQ+コミュニティに声を与え、グローバリズムの拡散を追跡し、そうすることで絶対的な真実に対する主張と論争しています。

「ティルマンスの価値観は、いくつかの中心的な問いを軸に展開されています」とマルコシは言います。「写真は何を見えるようにすることができるのでしょうか?人は何を知ることができるのでしょうか?誰が注目されるに値するのでしょうか?人はどのように他の人々とつながることができるのでしょうか?どのようにして連帯感を育むことができるのでしょうか?芸術の政治的可能性と倫理的価値は何に宿るのでしょうか?」

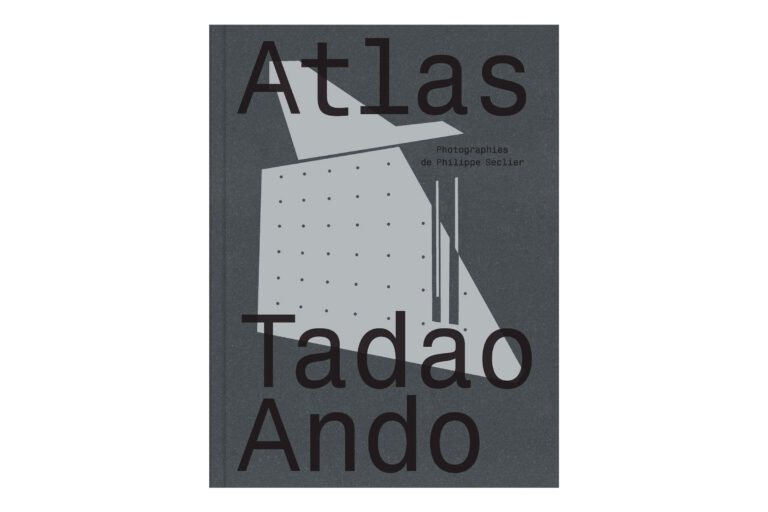

安藤忠雄の建築を被写体とし、フランス人写真家フィリップ・セクリエが撮り下ろした写真作品の展覧会が開催されます。USMの東京都千代田区丸の内のショールームを会場に、作家が9年間にわたって探求した資料やコレクションも展示されます。会期は2022年11月1日~11月15日です。会場の場所はこちら(Google Map)。【ap・ad】

2021年に刊行された写真集『Atlas Tadao Ando』(Atelier EXB/Prestel)は、元ジャーナリストであるフィリップ・セクリエが、建築と写真への情熱から、建築家安藤忠雄が手掛けた日本はじめ世界中の公共および民間の建造物を9年間にわたって探求し記録した作品集です。

フィリップは、最も象徴的でありながらもなかなか目に触れることができない120棟の安藤忠雄建築をセレクションし、2000枚以上ものモノクロ写真を集成しました。コンクリートとガラスの構造を通して、日本を代表する著名な建築家の卓越した熟考的側面と鋭い美的感覚をとらえたアプローチは、これまでにない独創性を示しています。

丸の内直営ショールームで開催する今回の展覧会では、フィリップの長年に渡る旅の記録を垣間見ることができます。旅に携行した地図や書籍、安藤忠雄に関する書物の個人コレクション、写真集に掲載されている写真の原板など、フィリップが収集した貴重な資料を展示します。

USM ハラーが、建築家フリッツ・ハラーと事業家ポール・シェアラー(USM 三代目経営者)の建築とデザインに対する共通の情熱の産物であるように、この展示では、特別に設計されたハラーのユニットが、フィリップによって選ばれた希少なさまざまな資料を美しく引き立てます。

以下に、パリで行われた際の、同展覧会の会場写真を掲載します。

同済大学建築設計研究院若本建築工作室の設計で開館した、中国・河南省の「唐大運河文化博物館」の動画(英語字幕)。3万3千m2の巨大施設の様子や設計者のインタビューを紹介しています。動画の制作は一条です。こちらのページに写真等が掲載されています。

吉岡徳仁による、東京ミッドタウン八重洲での作品「STAR」です。

東京駅前の商業施設の出入口に計画です。デザイナーは、平和への願いを込めて構想し、2000を超えるテンレスミラーのロッドを集結させて制作しました。そして、太陽光・夕日・夜景を反射し多様な輝きの変化も意図しました。東京ミッドタウン八重洲は、2022年9月17日から一部施設がオープンするとの事。

日本の玄関である東京駅。

その東京八重洲に計画されているTOKYO MIDOWN YAESUに、吉岡徳仁の新作「STAR」が設置公開されます。

10mに及ぶこの巨大な彫刻は、まるで結晶化するように、ステンレスミラーのロッドを集結させ、輝きを放つ“光の彫刻”を生み出しています。

8角形に型どられた、2000を超えるのステンレスミラーのロッドは、太陽の光をランダムに反射し環境と一体化することで、日中には太陽光を反射し、夕日の中では美しい琥珀色に、また夜景の光をも映し出すことで、多様に輝きが変化する彫刻です。

この光輝く一つ星には、世界が一つになるよう、平和への願いが込められています。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中