art archive

SO-ILが設計した、アメリカ・ニューヨークのアート施設「Amant」です。

3区画に渡るスタジオやギャラリーとカフェ等が入る施設です。分散した建物は都市の文脈と連続し、小道が街区を貫き人々を誘い込むと共に交流を促進しました。また、多様な展示空間を備え作家の要望にも応える建築です。施設の公式サイトはこちら。

こちらは建築家によるテキストです

「Amant」は、急速に変化する工業地帯であるノースブルックリンの3ブロックに広がっています。革新的な文化的インキュベーターであるこの施設には、アーティストのスタジオ、ギャラリー、オフィス、パフォーマンススペース、カフェがあり、私的にも公的にも機能しています。

Amantのデザインの中心は、都会のオアシス、つまりアート制作のペースを落として実験と有意義な考察を可能にする空間というアイデアです。キャンパス内では、アーティスト、訪問者、コミュニティ間の対話が促進されるように、この地の多彩なポストインダストリアル地区と対話します。

都市のコンテクストから孤立するのではなく、分散したボリュームが都市のファブリックを織りなしています。複数の入口を持つ屋外スペースは、都市の激しさから逃れながら、周辺地域との関わりを持つための無数の機会を提供します。広大な街区を貫く公共ルートは、新たな回遊性と発見を生み出します。建物の間を通り抜ける中庭や小道は、周辺にあるプライベートな空間から、中心部に位置するギャラリーや展覧会へと訪問者を移動させます。

このコレクションに含まれる4つの建物はそれぞれ、プロポーション、サイズ、光の質、そしてインフラストラクチャーにおいてユニークなギャラリーを提供しています。多孔質のキャンパスは、キュレーションに柔軟に対応し、大規模なものから小規模なものまで、多様で技術的な要求の高いプログラムを、国内外のアーティストに提供することを可能にしています。

素材は、建物を部分的に無名化します。深いテクスチャーの型枠が、打ち放しのコンクリートを形作っています。レンガは、影を捕らえるために平面から回転します。亜鉛メッキ鋼板は、反射と透明性をもてあそびます。それぞれの建物は、その産業的な文脈の中に心地よく溶け込み、身近な日常を裏切るような驚くべき触感、ディテール、深みを間近に感じることができます。

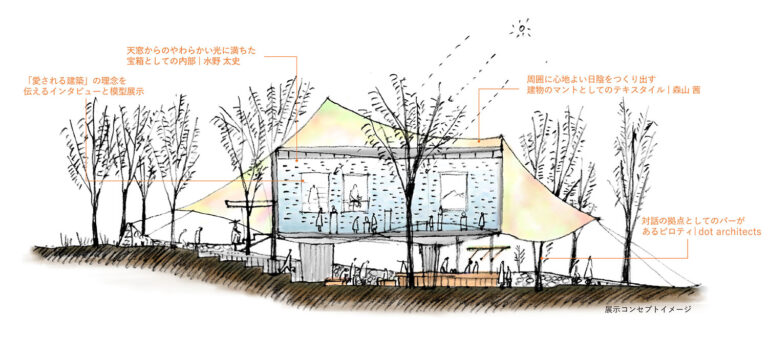

第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 日本館展示が、大西麻貴がキュレーターを務める「愛される建築を目指して」に決定しています。キュレーターのステートメントに加え提案書の内容も紹介します。

国際交流基金は、2023年5月20日(土)から11月26日(日)にかけて、イタリア・ヴェネチアにおいて開催される「第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」の日本館展示を主催します。このたび、展覧会概要が決定しましたので、 お知らせいたします。つきましては、貴媒体でのご紹介やご取材を何卒よろしくお願い申し上げます。

第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 日本館 概要

タイトル:愛される建築を目指して(英題:Architecture, a place of mind)

主催/コミッショナー: 国際交流基金

キュレーター:大西麻貴(建築家、一級建築士事務所 大西麻貴+百田有希 / o+h 共同主宰)

副キュレーター:百田有希(建築家、一級建築士事務所 大西麻貴+百田有希 / o+h 共同主宰)

出展メンバー:

森山茜(テキスタイルデザイナー・アーティスト)

水野太史(建築家、水野製陶園ラボ代表)

dot architects(建築家)

高野ユリカ(写真家)

原田祐馬(デザイナー、UMA/design farm代表)

多田智美(編集者、MUESUM代表)

指名コンペに参加していた6名と展覧会テーマはこちら。

- 大西麻貴による「愛される建築を目指して」

- 腰原幹雄による「大工と構造家」

- 杉本博司による「白井晟一 原爆堂」

- 田根剛による「LOST MODERN:近代の喪失 ―建築はこの先、生き残れるかー」

- 西牧厚子による「アーカイブを駆動せよ 建築雑誌100年から浮かび上がるコンステレーション」

- 原田真宏 / 原田麻魚による「大きさについて | m3:kg」

以下に、提案書の内容と計画案の画像、キュレーターステートメントを掲載します。

建築家の妹島和世が、東京都庭園美術館の館長に2022年7月1日に就任します。西沢立衛と共にSANAAを主宰し、2010年にプリツカー賞を受賞、現在は横浜国立大学名誉教授を努めます。

以下は、公式の略歴です。

1987年 妹島和世建築設計事務所設立

1995年 西沢立衛氏とSANAA設立

2001年 慶應義塾大学教授(~2011年)

2004年 ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞受賞

2005年 ロルフショック賞ビジュアル・アーツ部門受賞

2010年 プリツカー賞受賞

2010年 藝術文化勲章オフィシエ受章

2010年 第12回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展ディレクターを務める

2015年 ミラノ工科大学教授

2016年 紫綬褒章受章

2017年 横浜国立大学大学院Y-GSA教授(~2022年)

2021年 東京芸術文化評議会評議員

2022年 横浜国立大学名誉教授

クリストとジャンヌ=クロードの「包まれた凱旋門」に関する展覧会の会場写真です。

21_21 DESIGN SIGHTで行われている2021年9月にパリで実現した作品に関する展示です。本展「クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門”」は、二人の作家の制作背景と実現に向けた長い道のりに焦点をあて企画されました。そして、豊富な記録画像や映像を用いて作品の“新たな体験”を生み出す事も意図されました。21_21 DESIGN SIGHTで開催され、会期は、2022年6月13日~2023年2月12日です。また、アーキテクチャーフォトでは、作品実現中の様子などを特集記事として掲載しています。クリストとジャンヌ=クロードの公式サイトはこちら。

2021年9月、パリのエトワール凱旋門が布で覆われると、周囲は人々の歓声に包まれました。現代美術作家クリストとジャンヌ=クロードが出会い、創造活動の一歩を踏み出したパリで1961年に構想し、悲願の夢でもあったプロジェクト「LʼArc de Triomphe, Wrapped, Paris, 1961–2021(包まれた凱旋門)」が現実のものとなった瞬間でした。

21_21 DESIGN SIGHTでは、2022年6月13日より2023年2月12日まで、企画展「クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門”」を開催します。「包まれた凱旋門」とは、エトワール凱旋門が16日間にわたり、銀色のコーティングが施された再生可能な青い布25,000m2と、3,000mもの赤いロープで包まれたプロジェクトです。本展ではこの「包まれた凱旋門」の制作背景と実現に向けた長い道のりに焦点をあて、二人の人生において貫かれたものを紐解きます。

1935年6月13日、同じ年の同じ日に別々の場所で生まれたクリストとジャンヌ=クロードは、1958年秋のパリで運命的に出会い、アーティストとしての活動を始めます。その後1964年にニューヨークへ渡り、二人は世界中で驚きに満ち溢れたプロジェクトを実現させていきます。2009年にジャンヌ=クロードが逝去した後も、二人が夢見たプロジェクトの実現に向けて、クリストは創作活動を続けました。「包まれた凱旋門」のプロジェクトもそのひとつでした。当初2020年に実現予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大のため延期となり、クリストは完成を見ることなく同年5月に他界。その後、多くの賛同者の協力のもと、構想から60年という歳月をかけて、2021年9月に実現の日を迎えたのです。

本展は、ヴラディミール・ヤヴァチェフをはじめとするクリスト・アンド・ジャンヌ=クロード財団の協力を得て開催されます。多くの記録画像や映像を使って、本展ディレクターで映像作家でもあるパスカル・ルランのシネマティックな表現により「包まれた凱旋門」の構想から実現までを新たな体験としてつくり出します。

長い年月をかけ、さまざまな困難を乗り越えて実現へと向かう、ポジティブで力強い姿勢。また、そのような二人の強い思いの元に集まってきた仲間たちの存在があるからこそ、今までだれも見たことのない作品を生み続けることができるのです。夢の実現に向けたクリストとジャンヌ=クロードの姿勢は、アートやデザインのみならず日常におけるさまざまなチャレンジにも勇気を与えてくれるでしょう。

アーティストのシアスター・ゲイツによる、イギリス・ロンドンの、2022年のサーペンタイン・パヴィリオン「ブラック・チャペル」です。

毎年1組の設計者が選ばれ夏の期間公開される建築です。作家は、自身の思想の表現と人々の癒しになる事を求めて、様々な伝統建築や芸術家による空間を参照し自身のルーツを組合せ構想しました。また、デイビッド・アジャイ事務所の建築的支援により実現されました。

このパヴィリオンの企画は2000年に始まったもので、これまではレム・コールハース等の世界的建築家が指名されてきました。また、日本人建築家の選出も多く、伊東豊雄(2002年)、SANAA(2009年)、藤本壮介(2013年)、石上純也(2019年)が設計を手掛けました。

こちらはリリーステキストの翻訳

シカゴ在住のアーティスト、シアスター・ゲイツが設計した21番目のサーペンタイン・パヴィリオン「ブラック・チャペル」が、2022年6月10日にオープンします。ブラック・チャペルは、アジャイ・アソシエイツの建築的支援により実現され、ゴールドマン・サックスは8年連続でこの年次プロジェクトを支援しています。聖なる音楽に重点を置き、集い、瞑想し、参加するための空間として構想されたブラック・チャペルは、夏以降、サーペンタインのライブプログラムのプラットフォームとして、市民に内省、つながり、喜びを提供します。パヴィリオンのオープンを記念して、2022年6月8日にシアスター・ゲイツとサー・デイビッド・アジャイ・OBEがハンス・ウルリッヒ・オブリストと対談し、アート、建築、都市、空間作りにおける彼らの仕事を探ります。

第21回サーペンタイン・パヴィリオン「ブラック・チャペル」

ブラック・チャペルは、アーティストの活動の基盤となる建築的タイポロジーの多くからインスピレーションを得ています。イギリスのストーク・オン・トレントのボトル窯、アメリカ西部の蜂の巣窯、サンピエトロやローマのテンピエット、カメルーンのムスグム族の泥小屋やウガンダのカンパラのカサビ墓などアフリカの伝統的な建築構造などが参考にされているそうです。

テキサス州ヒューストンのロスコ・チャペルの超越的な環境に惹かれたゲイツは、ブラック・チャペルのために新しいタールペインティングのシリーズを制作しました。ゲイツの手と感性が反映された空間を作ることを決意し、7枚のパネルが内部の構造体から吊り下げられています。これらの作品では、ゲイツは屋根職人であった父親の技術に敬意を表し、屋根材を加熱して表面に貼り付けるトーチダウン(直火を必要とする方法)や屋根材の構法を用いています。

パヴィリオンの入り口横には、かつてシカゴのサウスサイドにあったランドマーク的存在のカトリック教会、セント・ローレンス教会から引き取った、稼働中のブロンズの鐘が設置されています。この歴史的な鐘は、都市部における集会や精神的な交流の場が失われていることを強調し、夏のイベント期間中、集会、信徒、瞑想への呼びかけの役割を担います。

シアスター・ゲイツは次のように述べています。

「ブラック・チャペルという名前は、私の芸術活動の目に見えない部分を反映しているという意味で、重要です。聖なる音楽と聖なる芸術が私の活動に果たしてきた役割と、これらの感情的で共同的な取り組みが持つ集団的な質を認めているのです。また、ブラック・チャペルは、このような時代に、一日のプレッシャーから解放され、静かに過ごすことのできる空間が存在し得ることを示唆しています。私は常々、人々が深い内省と深い参加の空間に入ることを可能にする、癒しのメカニズムや感情的な力としての音や音楽の力を考慮した空間を作りたいと考えています」

フォレンジック・アーキテクチャーの代表 エヤル・ワイズマンへの、2022年4月に行われたインタビューの動画「フォレンジック・アーキテクチャーは、過去を見つめ、未来を変革する」です。動画の制作はルイジアナ美術館です。

フォレンジック・アーキテクチャーは2019年に、イギリスの権威あるアートのアワード「ターナー賞」にノミネートされるなどでも注目を集めました。こちらにも、日本語で読める紹介記事があります。

(翻訳)

「真実は誤りの中にあります」。フォレンジック・アーキテクチャーの代表、エヤル・ワイズマンに会い、彼の仕事と、世界を理解するための重要なツールとしての建築の可能性について、魅力的な詳細インタビューを行いました。「物心ついたときから、建築家になりたいと思っていました」。イスラエルのハイファで育ったエヤル・ワイズマンは、早くから「建築の政治的意義」に対する理解を深めていました。

「近隣の地域がどのように構成されているのかがわかりました。パレスチナ人のコミュニティとユダヤ人のマジョリティの間の境界線が見えたのです」

フォレンジック・アーキテクチャーは、伝統的な建築企業とは一線を画しています。国家、警察、軍隊、企業による暴力を含む人権侵害を調査する学際的な研究グループです。建築家だけでなく、アーティスト、ソフトウェア開発者、ジャーナリスト、弁護士、アニメーターなどが参加しています。草の根活動家、国際NGO、メディア組織と協力し、政治紛争、警察の残虐行為、国境体制、環境暴力の影響を受ける人々のために調査を行っています。

フォレンジック・アーキテクチャーは、建築的なツールや方法を用いて、特定の事件を広義の空間的・建築的に分析します。3Dで視覚化しレンダリングすることで、空間を再構築するだけでなく、そこで何が起こったのかを記録するのです。

「建築とは、建物を建てることだと勘違いされています。建築はそうではありません。建築とは、その中での機能や人々のチャンネル、行動を開いたり閉じたりことによって可能になる、流動性や関係性のことなのです。建築とは、事件や出来事、その中で起こる社会的関係についてのものだと理解すれば、社会的関係や出来事をより良い方法で理解することができるようになるのです。実際、非常にユニークな方法です」と、エヤル・ワイズマンは言います。フォレンジック・アーキテクチャーは、素材や構造物、そして人々に声を与え、それらに対して行われた犯罪の証拠を翻訳し、画像や音で語りかけることによって、その物語を広めます。暴力の事件とその目撃者が空間的に分析されるとき、それらは視覚的な形を獲得します。したがって、フォレンジック・アーキテクチャーは、空間がその中で起こる出来事にどのように感化されるかを研究する美的実践でもあります。証言の調査や表現は、出来事がどのように知覚され、文書化され、提示されるかに依存します。

「フォレンジック・アーキテクチャーの原則に『ルック・ハード・プリンシパル』と呼ばれるものがあります。今日、フォレンジック・アーキテクチャーが調査している犯罪の多くは、都市の中、建物の中で起こっているため、建築はその痕跡を保存する媒体となるのです」

犯罪や紛争に関する既成の調査方法とは異なり、フォレンジック・アーキテクチャーは、事件が起こった空間に基づいてその事件を解明するために、型破りでユニークな方法をいくつか採用しています。また、目撃者、証言、証拠といった概念や、それらの相互関係をマッピングし、理解することに多くの注意を払います。人権に関する言説の中心に位置する目撃者の証言は、法廷での口頭での証言(viva voce)以上のものである可能性があります。葉っぱ、ほこり、レンガなど、どんな物質でも証言することができるのです。

フォレンジック・アーキテクチャーは、オープンソースのデータを使い、一部は彼ら自身のデザインによる最先端の手法で分析し、物質的な証拠を調査し、その声を伝えています。3Dモデルを使用し、トラウマとなるような出来事を経験した目撃者の記憶を呼び起こすのです。その目的は、問題の事件が起こった「空間」を再構築し、この構築されたモデルの中で関連する出来事を再演することです。

最も重要な情報源は、ソーシャルメディア、ブログ、政府のウェブサイト、衛星データソース、ニュースサイトなど、公共のものであることが多い。画像、データ、証言などを駆使し、その結果をオンラインで公開する一方、一部の事例をギャラリーや博物館で展示するフォレンジック・アーキテクチャーは、その調査を新しいタイプの法廷に持ち込んでいるのです。

「私たちの仕事はケアについてです。注意を払うことです。痕跡に気づき、それを記録する能力を開発し、強化することです。しかし、それだけではありません。しかし、それだけでは不十分で、その痕跡をつなぎ合わせる必要があるのです。その意味で、私たちの仕事は探偵のようなものです。未来を変えるために過去を見るのです」

ピーター・ズントーとアーティストのオトボン・ンカンガ(Otobong Nkanga)が、2022年4月に行ったトークの動画です。ブレゲンツ美術館の主催で行われたものです。

(翻訳)

2022年夏、ブレゲンツ美術館は創立25周年を迎え、ヴェネチア・ビエンナーレの期間中にヴェネチアで展覧会を開催しています。

オープニング後の数日間、選ばれたアーティストとゲストによる一連のトークイベントが開催されました。初日の夜は、サン・フランチェスコ・デラ・ヴィーニャの回廊で、オトボン・ンカンガとブレゲンツ美術館を設計した建築家ピーター・ズントーが対談を行いました。(原文)

In the summer of 2022, Kunsthaus Bregenz is celebrating its 25th anniversary and with an exhibition in Venice during the Biennale di Venezia.

In the days after the opening, a series of talks with selected artists and guests took place. On the first evening, Otobong Nkanga and KUB architect Peter Zumthor were talking in the cloister of San Francesco della Vigna.

SHARE 佐藤研吾による建築展「群空洞と囲い」が、ときの忘れもので開催。現場に滞在しての建築施工や什器製作等のアプローチで知られる建築家の彫刻やドローイングの作品を展示

- 日程

- 2022年3月25日(金)–4月3日(日)

佐藤研吾による建築展「群空洞と囲い」が、東京・本駒込のギャラリー“ときの忘れもの”で開催されます。現場に滞在しての建築施工や什器製作等のアプローチで知られる建築家の彫刻やドローイングの作品を展示します。開催期間は2022年3月25日~4月3日。展覧会の公式ページはこちら。佐藤の建築作品はアーキテクチャーフォトでも度々特集記事として紹介しています。

群空洞と囲い

空海による教風が確立された密教を純密と呼ぶのに対して、それ以前の有象無象の密教を雑部密教、雑密と呼ぶことがある。雑密は、地場の神信仰と結合し、体系化されずに断片的かつ同時多発的に生まれ出た、私度の僧による信仰であった。

雑密の内で制作された一木彫の仏像には、当時の腐敗した仏教界、社会全体に怒りの念を表明する、屹立とした荒々しさがあった。おそらくは木彫でないと表現できないような、ドップリと大らかに構えた量感ある異様な造型感覚が注入されていた。

歴史の中では古代から中世への転形と言える束の間の造型であったのかもしれないが、正統に対する異端、中心に対する外縁が担わざるを得ない先鋭性がそこにはあった。造型の極北として、外縁から生まれ出た必然として、雑密仏は再考される必要がある。

そんな、夢想に近い、1000年前の制作への思考を、私は東北地方の片田舎で巡らせている。地域圏は違うが、自分自身が在地社会に身を置いたことで、雑密仏に込められたような外縁としての造型感覚を突き詰めて考えることができるかもしれないと考えた。それは、移動が制限されていた昨今のコンディションによってさらに強く思うに至った。

東北では比較的容易にクリの丸太が手に入る。寒冷地の利であるとも言える。そしてクリの丸太に空洞を彫り抜く。空洞を彫るのは、これが同時に建築の縮減模型の役割も果たすからだ。そして、彫った空洞に鉄をまとわり付かせ、自立させる。自立した空洞は、家具、あるいは何かを囲い込むための道具として、ヒトの生活圏のどこかに位置付けられる。鉄とクリの取り合いは重要な関心事である。なぜならばこの空洞は、ある種の開口部にまつわる実験でもあるからだ。入口と出口。空洞はその形式故に必ずある方向性が定められる。そして方向を持った複数の空洞が、古寺に集結する雑密仏の如く群居し、揺蕩う煙のように微かに連続する風景を企てる。

(佐藤研吾 2021年12月)

以下に、展示される佐藤の作品の一部をプレビューします。

メキシコの建築家 フリーダ・エスコベドが、ニューヨークの、メトロポリタン美術館の新棟の設計者に選ばれています。リンク先はニューヨークタイムズです。フリーダは現在42歳の女性建築家で、2018年にはサーペンタインパヴィリオンの設計も手掛けました。こちらに日本語で読めるインタビューがあります。

以下は、フリーダが手掛けた2018年のサーペンタインパヴィリオンの様子とインタビューを収録した動画です。

西澤徹夫が会場構成を手掛けた、京都市京セラ美術館での森村泰昌の展覧会「ワタシの迷宮劇場」の様子を紹介する動画です。作家の森村泰昌の解説付き。こちらのPDFに簡易的なプランが掲載されています。会期は、2022年6月5日まで。

京都市京セラ美術館の開館1周年記念展のひとつとして、日本を代表する現代美術家の一人、森村泰昌(1951年大阪生まれ)の個展を開催します。

1970年代に京都市立芸術大学で学んだ森村は、美術史における名画の登場人物や歴史上の人物、女優に扮するセルフポートレートを制作することで、ジェンダーや人種を含んだ個人のアイデンティティの多重性を視覚化し、個人史と歴史の交錯点を表現してきました。近年では、ジャパン・ソサエティ(2018年)、プーシキン美術館(2017年)、国立国際美術館(2016年)、アンディ・ウォーホル美術館(2013年)、アーティゾン美術館(2021年)での個展開催のほか、「横浜トリエンナーレ2014」でアーティスティックディレクターを務めるなど、国内外で活躍を続けています。

出品作品は、これまでほとんど発表されることのなかった、1984年から撮りためている秘蔵のインスタント写真約800枚に加え、1994年に森村が自作の小説を自ら朗読したCD《顔》の音源をもとに、展示室に特設の音響空間をしつらえ、無人朗読劇として再制作します。本展は、森村の京都における1998年以来の大規模な個展であり、35年余り継続されてきた私的世界の全貌を公開する初の試みとなります。

何者かになり変わることで自己を解体し、一個人における複数の顔を露呈する森村の表現は、スマートフォンの進化やSNSの普及によって身近になった「自撮り」と共通しながらも、決定的に異なる面を持っています。そこには、自己への透徹した眼差しと、一人の人間が複数の存在として生きていくことへの圧倒的な肯定を見ることができます。コロナ禍において、あらためて自身の制作の原点に立ち返ることでこれからを模索する、森村の現在を提示する展覧会となるでしょう。

建築写真家のヘレネ・ビネットが、ジェフリー・バワ財団の主催で行った講演の動画です。ピーター・ズントーの建築等の撮影でも世界的に知られています。

(翻訳)

ジェフリー・バワ・トラストにて、著名な建築写真家であるヘレネ・ビネとの対談を開催します。ジェフリー・バワの作品を撮影してきたビネは、バワの庭園「ルヌガンガ」との出会いを、自身のキャリアにおいて極めて重要な瞬間であったと述べています。この特別イベントでは、ビネが自身のアーカイブからルヌガンガとエナ・デ・シルヴァ邸の写真(その多くは初公開)を紹介し、その実践について語ります。(原文)

Join us at the Geoffrey Bawa Trust for a conversation with acclaimed architectural photographer Hélène Binet. A fervent advocate of analogue photography, working exclusively with film, and a firm believer that ‘the soul of photography is its relationship with the instant,’ Binet has photographed Geoffrey Bawa’s work and describes her encounter with Bawa’s garden Lunuganga, as a pivotal moment in her career. In this special event Binet will share photographs of Lunuganga and the Ena de Silva house from her archives, many of which have not been shown previously, and speak about her practice.

漫画家で美術家の横山裕一による、広島市でのアートプロジェクト「renovation2023.hiroshima-moca.jp”>『実施しろ』『何をだ』」のダイジェスト動画です。市内の様々な場所で作品が展開される様子を紹介しています。2010年にはトラフの会場構成で美術館での個展を行っていたりもします。

疾走感のある描線や独特なキャラクターたちの繰り広げるナンセンスな会話等で「ネオ漫画」とも称される横山裕一の作品が、比治山公園に点在する看板や工事のための通行止めフェンスなどに登場。さらに、比治山を飛び出して市内の様々な場所に展開していく。作品は今回のプロジェクトのための描き下ろし。比治山やゲンビにまつわることがらをテーマに、登場人物たちによる不思議な会話が繰り広げられます。

広島市現代美術館で展開中の休館中プロジェクト、横山裕一:「実施しろ」「何をだ」。

https://renovation2023.hiroshima-moca…

2021年5月~2022年3月にかけ、広島市内の様々な場所で展開されている本プロジェクトの様子をダイジェストでお届けします。横山裕一「実施しろ」「何をだ」ダイジェスト動画

撮影・編集:越智正洋

ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエが1952年に計画して頓挫した、アメリカのインディアナ大学の施設が70年の時を経て完成しました。2013年に眠っていた設計図が発見され、寄付を資金に建設計画が開始、トーマス・ファイファー・アンド・パートナーズが現代用途に合うようアレンジした設計を手掛けました。アーキテクチャーフォトでは2021年6月に建設時の様子を紹介していました。

こちらはリリーステキストの翻訳

インディアナ大学、エスケナージ・美術・建築・デザイン学部のミース・ファン・デル・ローエ校舎を開設

70年の時を経て再発見されたミースのデザイン、2022年春学期スタートで教員と学生を迎え入れる

2022年4月8日にオープンハウスとレセプションを開催予定

インディアナ大学エスケナージ・美術・建築・デザイン学部のペグ・ファイモン学部長は、本日、同校のミース・ファン・デル・ローエ館が春学期の学生、教員、一般に開放されたことを発表しました。この建物は、ミースがブルーミントン・キャンパスのために1952年に設計したものが、最近になって再発見されたもので、同校の共有施設として使用されます。この設計は、トーマス・ファイファー・アンド・パートナーズの建築チームによって、現代の用途に合うように繊細にアレンジされています。講義、ワークショップ、学生の共同作業、事務、オフィスなどのスペースが含まれています。

元々はIU(インディアナ大学)の友愛団体パイ・ラムダ・ファイの支部に依頼されたもので、その後、支部に放棄され、約60年間、ミースのデザインは忘れ去られていました。2013年、旧支部のメンバーであるシドニー・エスケナージが、IUのマイケル・A・マクロビー学長(当時)に、この建物のミースの設計図が存在することを知らせたことで、再びその存在が明らかになりました。再発見の軌跡をたどり、IUはシカゴ美術館とニューヨーク近代美術館のアーカイブからプロジェクトの資料を発見しました。2019年、IUは1万平方フィート(約930㎡)の2階建て建物を実現すると発表し、シドニー&ロイス・エスケナージ夫妻からの2000万ドルの寄付の一部で建設費をまかなうことになりました。

幅60フィート(約18m)、長さ140フィート(約42)の建物は、主に白く塗られた薄い鉄と、10フィート(約3m)四方の窓ガラスでできており、厳選されたグレーの石灰岩と白いエポキシテラゾが使用されています。2階は床から天井までの窓で覆われ、中央には正方形のアトリウムがあり、建物全体が透明であるかのような印象を与えます。低層部の大部分は空気に開放され、2階またはメイン階は地上面より優雅に持ち上がっています。建築的には、同時代のファンズワース邸や、ミースの初期のコンセプトであるイリノイ工科大学の多くの建築物の質量や形態と強い関連性を持っています。また、ミースとフローレンス・ノールがそれぞれデザインした家具は、建物のデザインと時代を引き立たせるために選ばれています。

Atelier Tsuyoshi Tane Architectsが設計した、フランス・パリの「ザ・アール・サー二・コレクション ミュージアムスペース」です。18世紀築の歴史的建物内“オテル・ドゥ・ラ・マリン”内のギャラリー空間で、5千年以上の時間に及ぶコレクションを有する財団の為に設計、マニフェスト“未来の考古学”に基づいたリサーチにより“時空を超えた対話”を目指しました。

オテル・ドゥ・ラ・マリンは18世紀にルイ15世の命により、王室主任建築家であったアンジュ=ジャック・ガブリエルによって設計されました。パリの中心コンコルド広場の正面に位置しフランス王室のコレクションを保管するために建てられた歴史的建造物です。

ザ・アール・サー二・コレクションは、世界の多様な文明や文化、古代の神々、人類の知恵、自然への賛美など、5,000年以上の遠い時間に及ぶ世界最大級のコレクションを有しています。彼らは、「普遍的な美」と「21世紀の美術館」を融合させた新しいギャラリー空間の設計を、ATTA – Atelier Tsuyoshi Tane Architectsに委ねました。

ATTAのマニフェスト「未来の考古学」に基づき、リサーチはオテル・ドゥ・ラ・マリンの記憶の発掘から始まり、ヴェルサイユの床パターンやロカイユ様式の装飾など、歴史に埋もれた発明物語を掘り起こし、未来のアイデアへと変換していったのです。

18世紀のフランスの歴史、古代人の創造物、21世紀と未来、それらを超越した記憶の重ね合わせによって、このプロジェクトのコンセプトはシームレスな「時空を超えた対話」となったのです。