culture archive

NHKのテレビ番組“すこぶるアガるビル”が、丹下健三が1964年に完成させた「国立代々木競技場」を特集します。放送日は2024年4月17日23時~。リンク先で予告動画を見ることができます。

長坂常 / スキーマ建築計画が設計した、香川・小豆島の温泉施設「島湯(しまゆ)」が2024年4月1日にオープンしました。

長坂が手掛けた「島湯」は、小豆島オーキドホテルの中の温浴施設の改修として完成した。宿泊者はもちろん、一般外来の利用も可能とのこと。これまでに、長坂は、2020年に東京都墨田区の「黄金湯」、2023年に東京都狛江市の「狛江湯」の設計を手掛けてきた。そんな長坂が新たに小豆島に完成させたのが「島湯」だ。黄金湯と狛江湯は銭湯であるが、今回の島湯はホテル内の温浴施設という違いはあるものの、これまでの長坂の経験が生かされた空間であることは間違いないだろう。

その設計に関して、報道資料を読むと「究極の引き算」と書かれている。完成した空間の写真をみても、既存のタイル壁をはつることがデザインのポイントになっていることが分かる。また、一方で本格的フィンランド式サウナを導入するなど設備面での充実も図っているとのこと。

以下に掲載する施設の写真と概要で、旅行や訪問の参考して頂ければ幸いである。

NHKのテレビ番組“すこぶるアガるビル”が、村野藤吾が1957年に完成させた「読売会館」を特集します。放送日は2024年4月9日23時~。リンク先で予告動画を閲覧できます。建築史家の松隈洋も出演するようです。

テレビ番組“情熱大陸”が、建築家でイチバンセンを主宰する川西康之を特集します。鉄道車両や駅舎などのデザインも手掛けています。放送日は、2024年4月14日。リンク先に予告動画も掲載されています。アーキテクチャーフォトでは川西の作品をこれまでに二作品紹介しています。

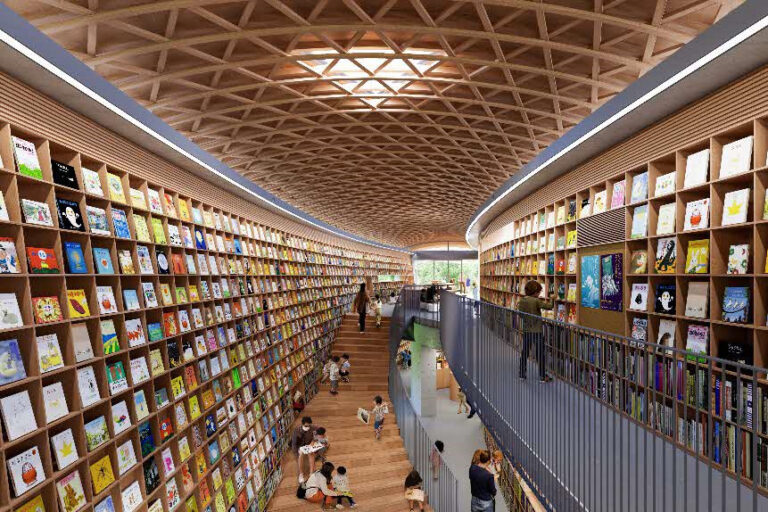

安藤忠雄が設計して、熊本県に寄贈した「こども本の森 熊本」が、2024年4月8日に開館します。

「こども本の森」は、活字離れが進む子どもたちに、本の楽しさ、豊かさを知ってもらおうと始まったプロジェクトで、現在全国に三ヶ所あり、熊本県の本施設は四ヶ所目となり、また九州エリアで初めて設置された施設です。施設の公式サイトはこちら。

こちらは、安藤によるメッセージです。

安藤忠雄によるメッセージ

「こども本の森」は、活字離れが進む子どもたちに、本の楽しさ、豊かさを知ってもらおうと始まったプロジェクトです。コンセプトは官民一体で取り組む、今を生きる大人から未来を担う子どもたちへの贈り物です。

建物を計画する上でいつも大切に考えているのは、子どもたちが「自由」を感じられる場所に、という点です。どんな本を選んでも、どこで読んでもいい。外に持って出ても構わない。「敷地全体が閲覧室」のイメージです。管理の問題など考えると難しい所もありますが、その点、熊本は、県立図書館との一体的な運営が可能な立地で、かつ隣には美しい自然公園が広がるという好条件。とても理想的な形で「自由」を表現することが出来ました。「熊本から世界へと羽ばたく子どもを育てたい。」プロジェクトに関わったすべての人が、この想いを共有していたからこそ、実現したのだと思っています。

人間は、刺激的な出会いを求めて旅に出ますが、ページをめくるほどに新しい世界が広がる、本もまた心の旅です。そこで得る感動は、常識にとらわれることなく、自分の頭で考え行動できるというような、「生きていく力」の肥やしとなるものです。施設を訪れた子どもたち一人一人に、人生を豊かにする大切な一冊との出会いが訪れることを期待しています。

施設の利用方法と拡大できる写真を以下に掲載します

元RADの川勝真一が、京都市に「建築センター」を開設する為のクラウドファウンディングを実施しています。詳細はリンク先のREADY FORのサイトでどうぞ。

▼そもそも「建築センター」ってなに?

建築文化にアクセスするための玄関口

日本には建築を専門とする民間のギャラリーや、国が設置した建築専門の資料館は存在しますが、 建築センターというものはありません。なので聞き慣れないかたも多いかもしれませんが、芸術センター、アートセンターの建築バージョンだと思っていただけるとわかりやすいのかもしれません。

ちなみにアートセンターと美術館の違いは一般的に収蔵品(コレクション)を持たないこと、また展示や作品販売だけでなく市民との多様な接点をつくろうとする点です。ただし、豊富なアーカイブを持つ建築センターもあれば、コレクションを持たない建築博物館も存在します。

わたしは仕事や旅行で海外に行くと、その都市の建築センターや建築博物館を訪問することにしています。そこでは都市の成り立ちや、ローカルでしか分からないような建築について学ぶことができ、さらに見るべき建築や場所、そのとき開催中の建築イベントを知ることができます。建築センターは、その都市が耕してきた建築文化にアクセスするための玄関口、あるいは都市・建築の案内カウンターのような場所なのです。

石上純也による“水庭”が鑑賞できる宿泊施設「那須 無垢の音」が、2024年4月1日に開業します。リンク先はPR TIMESです。リンク先では施設が提供するサービスや、運営会社等についても紹介されています。

こちらは石上のコメントです。

「現代の庭とはなにか?」という題材のもと、約50年前水田だった土地の歴史と、この場所にある自然の素材を生かし、昔と現代の景色を重ね合わせたような新しい景色を作りたいという考えから、自然と人とが共存するアート「水庭」を構想しました。

現在の宿泊施設エリアにあった約三百数十本の樹林を采配しなおし、元々暗い環境であった森から、地面に太陽が当たる明るい環境へ変えていくことからはじめ、池の水は小川から水をひき、昔の水田を表現しました。また、この「水庭」では、元からある自然を活かし、少し整えることで、元々存在していたような、しかしながら自然界には存在しないような、新しい環境を作り上げることができました。

夏には、池の水、陸の草、光と影が交わる環境が作られ、秋には、色づいた葉が池の中にたまる景色、冬には雪の白、影の黒のモノトーン景色に変化します。季節ごとに変化する「水庭」で、それぞれの景色で愉しんでいただきたいです。

以下に、その他の画像も掲載します。

「葛西臨海水族園のリニューアルについて」というページが、東京都建設局のサイトにあります。谷口吉生が設計した建築(1989年竣工)は保存され、有識者と利用方法に関して意見交換を行うとのことです。また、これまでの経緯のまとめも掲載されています。

永山祐子が、歌舞伎町を散策しながら建築について語っている動画「歌舞伎町タワーだけじゃない!? 街の古いビルはアイコニックで超クール!!建築家の永山祐子さんと歌舞伎町を散歩してみた」です。youtubeチャンネル「ブラカブキ-歌舞伎町探索-」が公開したものです。前編の歌舞伎町タワーを訪問している動画はこちら。

歌舞伎町に精通した人物と歌舞伎町を散歩しながら、定番スポットからマメ知識まで色々知れちゃうお散歩番組!

ツアー企画第四回目は、【歌舞伎町 建築ツアー】

東急歌舞伎町タワーの外装デザインを手掛けた永山祐子さんを案内人にお招きし、手塚マキとシャララジマさんが歌舞伎町の建築物を見ながらブラ歌舞伎!

ツアー後半は、いよいよ街歩き!普段通る何気ない道に隠された意外な発見と建築家ならではの視点に手塚マキ、シャラちゃんが質問しまくります!

スノヘッタとECADIが設計した、中国の「北京市立図書館」です。

デジタル時代の図書館の在り方を追求した計画です。建築家は、機能性や地域への貢献を考慮して、“渓谷”の様な内部空間を“イチョウの葉”を参照した屋根で覆う建築を考案しました。そして、社会的な交流や知識の共有を可能にする場を作りました。

以下はリリーステキストの翻訳です

スノヘッタが、世界最大の気候制御読書空間の新しい北京市立図書館を公開

スノヘッタの北京市立図書館は、世界最大の空調完備の読書スペースとして、来館者に門戸を開きました。エジプトのアレクサンドリナ図書館に着手してから35年後、この図書館は、図書館のタイポロジーにおけるファーム最新のイノベーションとなりました。このプロジェクトは、北京の豊かな文化的・知的シーンに、学習、知識の共有、社交のための現代的でありながら忘れがたい場所を導入するものです。

新図書館は北京の副都心に指定されている通州区にあり、この地区はしばしば首都の東の玄関口と見なされています。通州にある新しい3つの主要な文化的建築物の1つである北京市立図書館は、それ自体が活気ある地区であると同時に、北京の都市構造の延長として、この地域をさらに確立しています。それは、この地区の野心的なマスタープランを支えるものであり、比較的未開発の地域から活気ある芸術と文化の発信地へと変貌を遂げる触媒の一助となるでしょう。北京中心部につながる新たな交通網の整備が進められており、通州は北京とさらに一体化し、訪問客を副都心に向かわせることが期待されています。

スノヘッタは2018年、国際コンペで北京市図書館を受賞し、地元パートナーのECADIとともにプロジェクトを完成させました。ファームは現在、アメリカで3つの図書館を手がけています。シャーロット・メクレンバーグ図書館、ファー・ロッカウェイ図書館、ウェストチェスター・スクエア図書館です。

デジタル時代に図書館の妥当性を取り戻す

10数年前、図書館は、デジタル化によっていつでもどこでも情報にアクセスできるようになったため、消滅しつつあるタイポロジーだと考えられていた。スノヘッタは、21世紀における図書館の妥当性を復活させるため、どのように見え、どのように機能し、どのように地域社会に奉仕するかについて、新たなヴィジョンを提示することに着手しました。北京市立図書館は、丘、木々、通恵河という絵のように美しい環境の中で、物体としての本の身体性と、原始的な体験として書かれた言葉を取り入れるためにページをめくるという意識的な運動に焦点を当てています。

スノヘッタの共同設立者でありパートナーであるシェティル・トレーダル・トールセンは言及しています。「人々の本への愛が、図書館をデジタル時代に生き残らせ、都市と市民に還元する新たな可能性を持っているのです」「スクリーンを離れて読書の喜びを再び呼び起こすために、身体と心、そして環境との関係を再解釈するのは私たち次第です。図書館はこれからも存在します」

公共生活と知的生活の重要な柱としての図書館の役割を再確立し、単なる本の保管庫以上の存在となるために、スノヘッタはこの建物を学習、文化、コミュニティの中心として位置づけました。北京市立図書館は、その時代と場所のニーズに革新的な対応を見出してきた図書館の歴史的起源に基づき、開かれた意見交換と人間同士の対話を核心的な目的としています。全体を通して、展示、パフォーマンス、会議、古書の修復のための専用スペースがあります。この建物は、本と人、そしてその向こうに広がる自然の風景との間に感情的なつながりを育むことで、図書館が廃れゆくタイポロジーになるという議論を、多くの可能性を生み出すことで断固として否定しています。

スノヘッタのパートナーでアジア太平洋地域担当ディレクターのロバート・グリーンウッドは言います。「図書館が社会で果たす役割や人々の利用方法は大きく変わりました」「図書館は今、社会的な交流や知識の共有を可能にし、活気あるコミュニティスペースとして機能することが求められています」

安藤忠雄が出演している動画「停滞するニッポンの今と未来を語る」です。テレビ番組「賢者の選択」の為に収録され2024年2月に公開されたもの。※youtube公式の埋込機能を使用して紹介しています

建築家・安藤忠雄氏が発案・設計・寄贈し2020年7月にオープンした「こども本の森 中之島」。1万8000冊の蔵書に加えて、沢山の仕掛けや、何もない薄暗い空間など、安藤建築ならではの遊び心ある空間が、子供たちの想像力を掻き立てる。この場所で「パブリックの感覚と目標を持った子供をつくらねば」と語る安藤氏のニッポンの未来や、こどもに込めた想いとは。そして安藤氏にとって「建築」とは?

スタジオ・ムンバイのビジョイ・ジェインのドキュメンタリーフィルム「The Sense of Tuning」です。ベカ&ルモワンヌの制作による約1時間40分の映像作品です。

(翻訳)

「The Sense of Tuning」は、スタジオ・ムンバイの建築家ビジョイ・ジェインのポートレートであり、その場で描かれたスケッチを思わせ、動きとその瞬間の活気を捉えています。

この映画は、この人物と彼の作品を誇張して賞賛するポートレートではなく、建築家の感受性という壊れやすく貴重な素材を珍しい自発性で探求し、彼の空間の知覚がどのように育くまれているかに光を当てています。

パフォーマティヴな映画体験として構想されたこの映画は、ジャインとベカ&ルモワンの1日にわたる出会いの錬金術を捉えています。それは、ムンバイのストリートの生命エネルギーに私たちを引き込む、強烈な放浪の12時間です。スタジオでのプライベートな時間の中で作成されたビジュアルノート、非公式な都市の戦術の観察、制作現場への訪問からなるこのフィルムは、ジェインの作品がいかにムンバイの街と密接に結びついているかということを明らかにし、限りないリソースとインスピレーションを与えてくれます。この感覚的なフィルムでは、ジェスチャーが直感の言語なのです。(原文)

“The Sense of Tuning” is a portrait of the architect Bijoy Jain of Studio Mumbai, evoking a sketch made on the fly, captured in the vibrancy of movement and of the moment.

Nothing of a hagiographic portrait rigidly depicting this figure and his work, the film explores the fragile, precious material of the architect’s sensibility with rare spontaneity, shedding light on how his perception of the emotion of space is nurtured.

Conceived as a performative cinematic experience, this film captures the alchemy of a day-long encounter between Jain and Beka & Lemoine – twelve hours of intense wandering, plunging us into the vital energy of the streets of Mumbai. Comprising visual notes made in the privacy of the studio, observations of informal tactics of the city and visits to production sites, the film reveals how closely Jain’s work is tied to the city of Mumbai, providing endless resources and inspiration. In this sensory film, gestures are the language of intuition.

ザハ・ハディド・アーキテクツによる「NatPower H」です。

イタリア各地に設置されるレジャーボート用の水素補給ステーションです。3Dプリントコンクリートを用いて建設され、性能の妥協無く必要な構造材を最大50%削減します。そして、船舶業界の持続可能性を求める傾向にも応えます。

こちらはリリーステキストの翻訳です

世界初となるレジャーボート業界向けのグリーン水素補給インフラが、ザハ・ハディド・アーキテクツが設計した補給ステーションを備え、イタリアの25のマリーナと港で開始されます

NatPower H社(NatPowerグループ傘下)が主導する1億ユーロの投資により、このグリーン水素インフラは2024年夏から設置が開始され、今後6年間で地中海全域に100カ所の燃料補給ステーションの設置と、レジャーボートで世界的に人気の高い地域へのさらなる拡大を目指しています。

風力、太陽光、その他の再生可能エネルギー・インフラを利用して製造されるグリーン水素は、NatPower Hの技術を利用して安定した天然資源に変換され、持続可能な電力源に対する世界的な需給の増大に対応します。水蒸気と暖かい空気だけを放出する水素は、燃料電池で電力を生み出します。2030年までに100カ所の燃料補給ステーションが稼動すれば、年間3650トンのグリーン水素が供給され、地中海のレジャーボートから毎年約4万5000トンの温室効果ガスが排出されなくなります。

NatPower Hは、安全性、拡張性、持続可能性という3つの主要原則に基づいて、グリーン水素燃料ソリューションを開発しました。NatPower Hステーションは、RINA PED認証を取得した証明済みの海洋用途向け低圧金属水素化物の技術を用いて水素を供給し、業界の規制や認証に準拠したコンパクト性、安全性、弾力性を確保するとともに、循環性と海洋生態系の保護に細心の注意を払います。

NatPowerグループCEOのファブリツィオ・ザゴは述べています。

「すでに23GWを超える再生可能エネルギー・プロジェクトのパイプラインを背景に、私たちはNatPower H社を設立しました。それは、世界初のグリーン水素の製造、貯蔵、流通のためのグローバル・オペレーターです。そして、世界初のレクリエーション・ボート用水素補給インフラを構築しました」「私たちは、水素がレクリエーション・ボートおよびヨット業界全体のエネルギー転換を推進するのに最も効率的なソリューションのひとつで あると信じています。具体的には、燃料電池や電気モーターを通じたエネルギー・キャリアとしての水素の利用は、環境に配慮しながら優れた性能を発揮する、最も有望な選択肢のひとつであることが証明されています」

船舶業界は、より持続可能な船舶を求める傾向を強めており、世界の造船所は事業の生産における生態系への影響を軽減するソリューションで対応しています。ディーゼルエンジンの使用を禁止する世界各地の海洋保護区は、産業における生態学的に持続可能な開発の重要性を強調しています。この急速なエネルギー転換は、現在、ゼロインパクトのエネルギー源による配給と燃料補給のためのインフラが不足しているために妨げられています。