culture archive

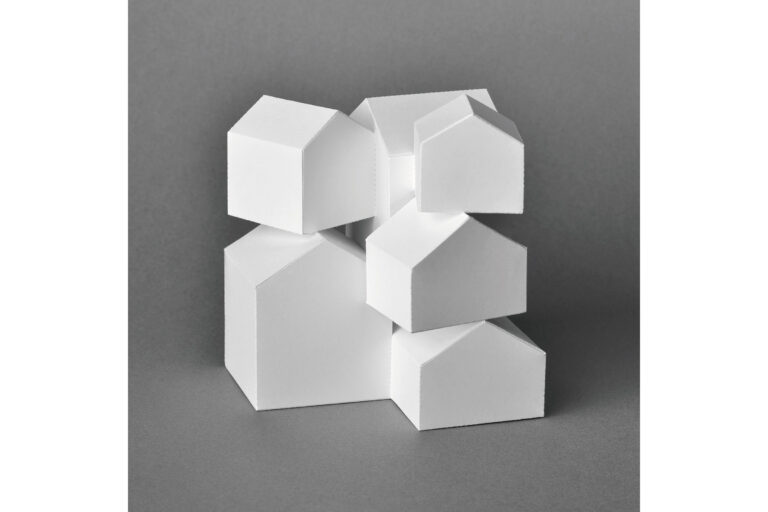

藤本壮介展(森美術館)のオリジナルグッズを抽選でプレゼントいたします。

代表作のひとつ“東京アパートメント”のペーパークラフトです。切妻屋根のヴォリュームが積み重なる構成を“一枚の紙”で再現しています。また、製品の設計は本山真帆が手掛けました。

展覧会オリジナルグッズプレゼント企画の応募締切は、2025年9月12日(金)13時まで(お申込みにはGoogleアカウントが必要になります)。こちらのフォームからご応募ください。厳正な抽選を行い当選された方にはメールにてご連絡いたします(メール送付を当選発表にかえさせていただきます)。

ペーパークラフト 「東京アパートメント」

藤本が手がけた、三角屋根の独立したボックスが積み重なる《東京アパートメント》(2010年)の構造を、一枚の紙から組み立てて再現できるユニークなペーパークラフト。この複雑な立体構造を形作るには緻密さと工夫が求められますが、それだけに完成したときの達成感もひとしお。建築と工作の両方の楽しさが詰まっています。

森美術館での展覧会「藤本壮介の建築:原初・未来・森」の会期は、2025年11月9日まで。展覧会の公式ページはこちら。

また、アーキテクチャーフォトでは、本展の会場の様子を特集記事として紹介しています。

以下に、ペーパークラフトを組み立てる様子を紹介した動画なども掲載します。

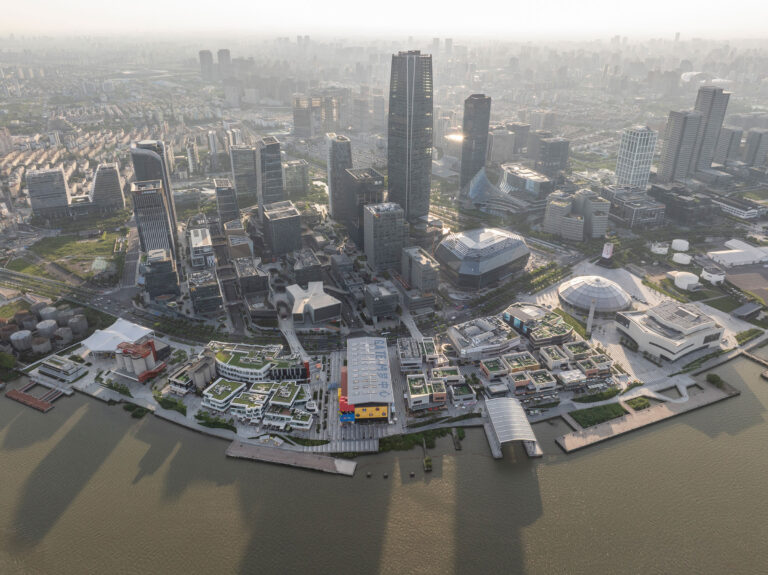

MVRDVによる、中国・上海の「GATE M ドリームセンター」です。

旧セメント工場を文化とレジャーの地区へと転用するプロジェクトです。建築家は、既存が不自然に並ぶ状況に対し、歴史的要素を取入れた上で“ひとつのエリアとして機能”させる計画を志向しました。また、改修ではオレンジの動線空間の追加をキーデザインとしています。

MVRDVは、全体のマスタープランと既存建物の改修の一部を手掛けました。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

MVRDVが上海のウェストバンドにある旧工業用地を活気あるレジャーと文化のゾーンへと変容させる

MVRDVは「GATE M ウェストバンド・ドリームセンター」を完成させ、かつてのセメント工場を、上海で拡大を続けるウェストバンドの文化プロジェクト群に加わる文化・レジャー地区へと変容させました。この設計は、異なる時代に建てられた建物群を基にして一体感のある都市空間を生み出し、既存の構造を再利用することで炭素排出を最小限に抑え、鮮やかなオレンジ色の動線要素によって明確なアイデンティティを与えています。買い物、食事、飲酒、スケートボード、ロッククライミング、展覧会やイベントの観覧、あるいは単に川辺でくつろぐといった可能性を提供しており、このエリアはすでに数々の賞を受賞し、上海の住民と来訪者の双方に人気のある目的地となっています。

GATE M ドリームセンターの敷地はかつて上海セメント工場があった場所で、当時アジア最大のセメント工場でした。2010年の上海万博は、市がこの地域の工場および他の工業機能を移転し、黄浦江の川岸を市民が利用できるようにするためのきっかけを与えました。MVRDVによる変容の前、この敷地には性質の大きく異なる2種類の建物群が存在していました。いくつかの大規模な工業建築物はこの地域の歴史を思い起こさせるものであり、その間にある空間には、かつて試みられた開発が実現しなかった結果として未完成の建造物がありました。

MVRDVは、ドリームセンター全体のマスタープランを設計し、さらにその中心施設であるMファクトリーを含む敷地南半分の建築設計も手がけました。敷地北側にある商業施設はアトリエ・デシャウ(Atelier Deshaus)が設計を発展させ、一方シュミット・ハマー・ラッセン(Schmidt Hammer Lassen)はウェストバンド・ドーム・アートセンターおよび敷地最北端に位置する新しい上海ウェストバンド・シアターを設計しました。

MVRDVはその設計において、この敷地の歴史的要素すべてを取り入れて設計することを選択し、建物の解体と再建に伴う炭素排出と廃棄物の発生を最小限に抑えました。

「最初から、既存の建物には多くの価値が残されていることは明らかでした。単にその方が簡単だからという理由で解体したくはありませんでした。なぜなら、それはより多くの炭素排出と廃棄物を意味するからです」と、MVRDVの創設パートナーであるヤコブ・ファン・ライス(Jacob van Rijs)は述べています。「私たちの課題は、これらの要素をひとつにまとめて、ひとつのエリアとして機能させることでした。というのも、それぞれの組み合わせが不自然だったからです。私たちは新しい建物を背景に回し、巨大な工業建築群が感嘆符のように際立つようにしました。そして、それらの特異な構造的特徴を活かした魅力的な機能を持たせました」

妹島和世が設計した、岡山・犬島のパヴィリオン「HANA」です。

“犬島 くらしの植物園”での計画です。建築家は、園のランドスケープとの呼応も意図し、“みんなで集まれる”花のような形態の建築を考案しました。また、“少し鈍い鏡面仕上げ”で周囲の木々や夕日などの変化する風景を映し出します。

本建築は、公益財団法人 福武財団が運営する「犬島 くらしの植物園」に新たに設置されたパヴィリオンです。

この植物園は、2016年に、妹島和世と、ガーデンデザインユニットの明るい部屋が企画して約4,500㎡の土地とガラスハウスを再生した場所。地域との交流を基盤とした場づくりを行い、島の方々や来訪者が日常的な手入れやワークショップに参加することで、多様な人たちが憩い、学び合う場となっているとのこと。

そして、この植物園にて、2025年6月に妹島和世とPRADAのコラボレーションによるイベント「犬島プロジェクト」が企画・開催されました。それに合わせてPRADAから寄贈され作られたのが「HANA」です。

以下に、その他の写真や植物園の概要なども掲載します。

MoMA(ニューヨーク近代美術館)での“中銀カプセルタワー”をテーマとした展覧会の動画です。修復され展示されているカプセルを360°動画として収録したもの。

展覧会のタイトルは「中銀カプセルタワーの多様な人生(The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower)」で、同建築の50年間の寿命に捧げる展示とのこと。会期は、2025年7月10日~2026年7月12日です。展覧会の公式ページはこちら。

以下に、会場写真も掲載します。

坂倉準三による三重・伊賀市の“旧上野市庁舎”(1964年竣工)を転用した宿泊施設「泊船」が開業しました。

改修設計はMARU。architectureが担当。客室のインテリアスタイリングはNOTA&design、ロゴとサインはUMA / design farmが手掛けています。施設の場所はこちら(Google Map)。

『泊船』の舞台となる旧上野市庁舎。ここは、ル・コルビュジエに学び、戦後日本の建築を率いた坂倉準三(1901-1969)が1964年に手がけた建築です。坂倉は「建築は、そこで生きる人間のためにある」という哲学を掲げました。この旧市庁舎は、伊賀の豊かな自然、とりわけ四方を山に囲まれた盆地の風土に寄り添うように、水平線を強調した低い建物として完成しました。市民を見下ろすことなく、光と風を招き入れる大きな開口部は、半世紀以上にわたり、ここに集う人々の営みを静かに見守り続けています。

老朽化による解体の危機を、市民の保存運動が救い、市指定文化財として再生されることに。行政からのアイデア募集に応え、船谷ホールディングスがこのプロジェクトを受託しました。ホテルと、来春オープンする図書館、そして観光案内機能を備える複合施設として、この歴史ある建築は新たな命を得ます。かつての市庁舎の記憶を大切にしながら、ホテル『泊船』は過去と現在をつなぎ、坂倉準三がこの地に託した思想と共に、人が集い、学び、伊賀の魅力を発信する、新しい文化の拠点となることを目指します。

本施設の再生設計は、公共建築や文化施設の設計等を多数手がけるMARU。architectureが担当しました。彼らは、坂倉建築が持つ空間の豊かさや光の扱い方を深く読み解き、現代の快適さと美しいデザインを融合させています。

設計の核にあるのは、「開かれた外の空間から、段階的に落ち着いた室内空間へと連続する」という心地よい流れ。視線を低く抑えることで、訪れる人が落ち着いて空間に身を置けるよう工夫されています。既存のコンクリート壁に残る当時の木型枠の表情はそのまま活かされ、タモ材や左官などの素材との組み合わせが、至近距離でこそ感じられる繊細な質感を生み出します。それは、ただ修復するだけでなく、建築全体に、異なる要素が互いを引き立て合うような、穏やかな一体感を生み出すことに深く配慮された結果です。

妹島和世+西沢立衛 / SANAAによる、台湾・台中の「Taichung Green Museumbrary」が2025年12月にオープンします。

旧軍用空港跡地の公園内に計画された美術館と図書館を統合した施設です。建築家は、軽やかで開かれた存在を目指し、アルミとガラスの二重構造のファサードで地上レベルに全方向からアクセス可能な公共広場を備えた建築を考案しました。

こちらはリリーステキストの抄訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

2025年の台湾で最も重要な文化開発と見なされている台中グリーン・ミュージアムブラリーは、台湾第2の都市である台中に位置し、完成を迎え、2025年12月13日に一般公開されます。この新たな国際的文化拠点は、都市型美術館と市の中央図書館を統合した台湾初の施設となり、芸術機関の新たなモデルを提示します。

延べ床面積58,016㎡を有する台中グリーン・ミュージアムブラリーは、新設の台中市立美術館と台中市立図書館を有し、2010年プリツカー賞を受賞した妹島和世と西沢立衛が率いる著名な日本の建築ユニットSANAAと、台湾の建築設計事務所リッキー・リウ・アンド・アソシエイツ・アーキテクツ+プランナーズ(Ricky Liu & Associates Architects + Planners)との国際共同プロジェクトによって設計されました。この二つの施設からなる複合施設は、SANAAにとって台湾で初めての公共建築であり、これまでで最大規模の文化プロジェクトでもあります。

台湾、ルーマニア/韓国、アメリカからなる国際チームがキュレーションを手がけた、台中市立美術館の開館記念展「A Call of All Beings: See you tomorrow, same time, same place」の発表により、台中グリーン・ミュージアムブラリーの完成は、現代都市の革新への取り組みと国際的な対話への意欲を反映しています。

建築

人口280万人を擁する台湾第2の都市・台中に位置する台中グリーン・ミュージアムブラリーは、2004年に廃止された旧軍用空港跡地である、水湳経貿園区(254ヘクタール)の中にあり、その中の67ヘクタールに及ぶ中央公園の北端を占めています。SANAAの設計は、「公園の中の図書館、森の中の美術館」という台中グリーン・ミュージアムブラリーの理念を体現しており、空間的な特徴として以下が挙げられます。

・境界のない、多様性を受け入れる空間

この施設は、美術館と図書館の伝統的な境界を取り払い、展示と読書が融合する、開かれた包容力のある環境を創出しています。台中市立図書館には、100万点を超える書籍やデジタル資料が収蔵される予定です。

・屋外の屋上庭園

屋外の屋上庭園「カルチュラル・フォレスト」は、中央公園の豊かな緑と都市のスカイラインを一望できる、来館者にとって格別の眺望ポイントとなっています。特徴的な中央公園という立地を称えることを目的に構想された、屋上庭園は、美術館や図書館の来館者がこの特有の景観に没入できるよう促しています。

・軽やかさと開放感

外装は二重構造のファサードを特徴としており、内側には高性能な低放射ガラスまたは金属パネルが使われ、外側にはアルミ製のエキスパンドメタルメッシュが施されています。この銀白色のヴェールは、建物に軽やかさと透明感を与えています。建物のヴォリュームは持ち上げられており、公園の風や自然光が自由に流れ込むことで、建物と周囲の環境とのつながりを高めています。地上階に設けられた日陰の広場は、近隣地域からも中央公園からも、あらゆる方向から建物へのアクセスを可能にし、開かれた魅力的な公共空間を創出しています。

2025年の高松宮殿下記念世界文化賞(建築部門)を、エドゥアルド・ソウト・デ・モウラが受賞しました。

2011年のプリツカー賞をはじめとした様々なアワードを受賞しているポルトガルを代表する建築家です。高松宮殿下記念世界文化賞(建築部門)の過去の受賞者には、ピーター・ズントー、レム・コールハース、ヘルツォーグ&ド・ムーロン、SANAA、丹下健三などが名を連ねています。建築部門の歴代の受賞者はこちらのページで閲覧できます。アワードの公式サイトはこちら。

エドゥアルド・ソウト・デ・モウラ

1952年7月25日、ポルトガル・ポルト生まれ

ポルトガル建築界の第一人者。アルヴァロ・シザ(1998年世界文化賞受賞者)に師事し、1980年に独立。「普遍的な建築はなく、すべてはその場に根差している」と、時代や空間と合致した建築に取り組んできた。素材も場所や現地の文化事情を考慮に入れて決定する。代表作は、旧修道院を改修した国営ホテル『ポウザダ・モステイロ・デ・アマレス』(1997年)、市営競技場『エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ』(2003 年)、『ポーラ・レゴ美術館』(2009年)など。2011年プリツカー賞。2018年ヴェネツィア・ビエンナーレ金獅子賞。2024年、フランスの芸術文化勲章を授与された。世界各地の建築学校で教壇に立ち、後進の育成にも努める。現代の建築に必要なのは「今ある問題の解決」と指摘し、エコロジーへの意識向上と、そのための知性と教養が必要だと語る。

クライン ダイサム アーキテクツが設計した、能登半島の「狼煙のみんなの家」が竣工しました。

“みんなの家”は被災地で人々の憩いの場をつくるプロジェクトです。伊東豊雄が代表を務める“NPO法人HOME-FOR-ALL”が能登半島地震を受け調査を行い企画しました。

能登半島の最先端の地に「みんなの家」が完成しました。

狼煙町は、石川県珠洲市の北東部、海沿いに位置し、築142年という歴史のある禄剛埼灯台のふもとに50世帯100人が暮らす小さな町ですが、これまでも全国から多くの移住者を受け入れてきました。震災後も、避難所で自主的に将来のビジョンを話し合うなど、地域のコミュニティや文化を未来に継承するための活動に取り組んできました。

2025年7月、能登における「みんなの家」の第一号として「狼煙のみんなの家」が竣工し、オープニングイベントが開催されました。持続可能な地域づくりに取組む「NPO法人奥能登日置らい」が事業主となり、クライン ダイサム アーキテクツが設計を担当、多くの企業の支援のもと、地域の文化や未来をみんなで感じ、考えていくことができる新しい建築が誕生しました。今後、地域の人々が集う食堂やイベント、伝統行事の会場として活用され、町の垣根を超えた交流や復興の拠点となることを目指していきます。

青木淳のファサードデザインによる「ティファニー 銀座」がオープンしています。

ブランドカラーの“ティファニーブルー”で覆われた高さ66mの建築です。内装デザインはピーター・マリノが手掛けました。また、店内にはドナルド・ジャッドを始めとする様々なアート作品50以上も展示されています。店舗の場所はこちら(Google Map)。

ティファニーは、2025年7月11日、アジア最大の旗艦店「ティファニー 銀座」をオープンしました。ニューヨーク 五番街に位置する本店ザ ランドマークの最新デザインコンセプトを反映させた「ティファニー 銀座」はクラフト、アート、ヘリテージが融合したユニークな空間で、従来のストアの枠を超えた体験を提供します。高さ66メートルのティファニーブルーの革新的な建築は、日本を代表する建築家 青木淳氏によるもので、波のように流れるガラス ファサードとショーウィンドウが外観を彩ります。

ルイス・コンフォート・ティファニーの藤のランプからインスピレーションを得たこの類まれなるデザインは、ティファニーの輝かしい伝統と自然の美しさを表現しています。日本人アーティスト藤村 喜美子氏とのコラボレーションによるショーウィンドウが建物の視覚的インパクトを高めています。自然をコンテンポラリーに表現する藤村氏の芸術的ビジョンが、ティファニーのクラフトマンシップと響き合い、アートとジュエリーの境界を曖昧にする没入型のウィンドウ ディスプレイを創出しています。

伝説的な建築家、ピーター・マリノがデザインした店内は、訪れる人をたちまちティファニーの世界へと誘います。ティファニーと日本との豊かなつながりを称え、日本の文化や工芸に敬意を随所に見られます。店内には、ススム・カミジョウ氏をはじめとする日本人アーティストをはじめ、ジュリアン・シュナーベル、ダミアン・ハースト、ミケランジェロ・ピストレット、ヴィック・ムニーズ、リチャード・プリンス、ドナルド・ジャッドなど、世界的なアーティストの作品を含む50点以上のアート作品が展示されています。また、ティファニーの約200年の歴史と日本との強い結びつきを記念して、ティファニーのアーカイブ ピースから約65点の名作が展示され、その半数は日本初公開です。

隈研吾建築都市設計事務所による、佐賀・鹿島市のオーベルジュ「Fuku」が開業しています。

築約100年の古民家を日本酒醸造所「富久千代酒造」が運営する飲食店兼宿泊施設に改修。伝統と現代を対比し続ける代表製品「鍋島」を体現する存在として、“伝統的な組子の技術を用いた照明”をランダムに浮遊させる空間を考案しました。施設の公式ページはこちら。

佐賀県鹿島市、重要伝統的建築物保存地区・備前浜宿の古民家を「鍋島」のオーベルジュに改修した。

肥前浜宿は江戸時代には長崎街道の一部として栄え、建物は浜宿のアイポイントとなる酒蔵通りを見渡せる中心地に位置する。

レストランで日本庭園をカウンター越しに望み、懐石料理が振る舞われる。内装では伝統的な組子の技術を用いた照明を製作し、各階にランダムに浮遊させた。一部の家具は照明の形状をモチーフとし、軽やかな形状に重みを持たせた。

一階のレストランは和紙と網代で柔らかく包み、二階の客室は既存の土壁を黒く塗り、食事と宿泊の空間ごとに分けた素材を用いた。伝統的な建物の中に素材の対比を散りばめることで伝統と現代を対比し続ける「鍋島」を体現する空間となった。

OMA / クリス・ヴァン・ドゥインによる、中国の「JOMOO本社」です。

高層ビル群と森林に覆われた丘陵に挟まれた敷地での計画です。建築家は、“二重性”のある環境の受容を意図し、基壇とタワーを融合させた“連続的で彫刻的な形態”の建築を考案しました。また、国の都市拡張を担ってきたタワーの類型の再解釈も意図されました。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

OMAが設計したアモイのJOMOO本社が完成

2025年7月8日、アモイ — OMAは、中国最大の衛生設備メーカーであるJOMOOの初のオフィスキャンパスであるアモイのJOMOO本社を完成させました。市の中心業務地区の端に位置するこの新本社は、すでに使用が開始されており、JOMOOがグローバルブランドへと変革を遂げる上での重要な節目となっています。

この建物は、対照的な二つの環境の交差点に位置しています。一方には都市の高層ビルが密集し、もう一方には森林に覆われた丘陵があります。このデザインは、基壇とタワーを融合させた連続的で彫刻的な形態によって、この二重性を受け入れ、従来のオフィスのタイポロジーを再解釈しています。

OMAのパートナーであるクリス・ヴァン・ドゥイン(Chris van Duijn)「JOMOOの新本社の完成は、私たちの事務所が過去10年間に中国で設計してきた一連の高層プロジェクトの第一弾です。杭州、アモイ、深センといった急速に成長する都市に位置するこれらのプロジェクトは、周囲の都市環境との新たな関係性を探求し、中国の近年の都市拡張を形作ってきた主流のタワータイポロジーを再解釈しています」

白いセラミックのストライプで構成されたファサードと、公共機能と企業機能を統合したプログラムを持つJOMOO本社は、職人技とハイテク生産の両方を反映しており、それらはいずれも同社の使命の一部であり、アモイの過去と現在の文化の特徴でもあります。

磯崎新が設計した「旧大分県立大分図書館 / アートプラザ」(1966年竣工) の現在の様子を紹介する動画です。大分市の制作で2025年7月に公開されたもの。

藤本壮介建築設計事務所による、沖縄・石垣島のヴィラ「NOT A HOTEL ISHIGAKI『EARTH』」が開業しました。

2025年日本国際博覧会の会場デザインプロデューサーも務める藤本壮介が設計を手がけた円形の建築です。本施設は、新石垣空港から車で約11分のアクセスにあり、約3000坪の敷地にたった一棟のみ建てられたました。

白壁と円形のフォルムを特徴とし、緑に包まれた庭やオーシャンビューを楽しむことが可能です。総面積は約1500㎡(屋内、テラス、プール、水盤を含む)で、NOT A HOTELシリーズとしてはこれまでで最大規模とのこと。

室内には最大10名が宿泊可能な4つの独立したベッドルームのほか、海を一望できるリビングダイニングやプールがあります。

中庭にはキッズプールや焚き火が楽しめるファイアプレイスも設けられています。さらに、1階には水盤越しに光が差し込むサウナも用意されました。施設の公式ページはこちら。

その他の写真などは以下に掲載します

MADによる、オランダ・ロッテルダムの美術館「フェニックス」です。

歴史的な倉庫を転用した施設です。建築家は、“移民”に関する美術館として、困難な物語と同時に未来への希望も伝える存在を志向しました。そして、“旅”を象徴する約500mの“反射仕上げの螺旋階段”を中央に据える建築を考案しました。施設の場所はこちら(Google Map)。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

フェニックス:移民についての新しい美術館|マ・ヤンソン / MADによるヨーロッパで初の完成した文化プロジェクト

MADによるヨーロッパで初めて完成した文化プロジェクトであるフェニックスは、移民についての新しい美術館であり、ロッテルダムの歴史的な港湾地区に位置しています。美術館は2025年5月15日に正式に一般公開されました。

ロッテルダムはヨーロッパで最も著名な移民の都市の一つであり、170以上の国と地域からの住民が暮らしています。歴史的に見ても、そこは北米へ向けて出航した何百万ものヨーロッパ人にとって主要な出発地でもありました。

1940年、壊滅的な爆撃がロッテルダムの中心部を平地にしました。それ以来、数えきれないほどの世界的に有名な建築家たちがこの街に引き寄せられ、ロッテルダムを現代建築の世界的な中心地へと変貌させました。

2016年に始まり、ドローム・エン・ダード財団はロッテルダム市と提携して、都市全体の文化的活性化の取り組みを開始しました。2018年に、財団は歴史的なフェニックス倉庫を移民の博物館へと改装するようMADに委託しました。MADは、この100年の歴史を持つ倉庫を過去と現在をつなぐ文化的なランドマークへと改装し、何百万もの移民の旅路に敬意を表しています。

「すべてが動いています――人々、時間、光、海」とマ・ヤンソンは言いました。「この建物は、到着と出発の瞬間を改めて考えさせ、そもそもなぜ旅立ったのかという理由を振り返らせてくれます」

MADの改装は歴史への敬意から始まり、ビューロー・ポルダーマン(Bureau Polderman)によって修復された元の倉庫の無骨な構造を保存しました。中央の屋根は自然光を取り入れるために開放され、中心部には劇的な竜巻の形をした螺旋階段が挿入されました。階段は絡み合って構造的なシステムを形成し、ときには交差し、ときには離れます。

もし屋上の展望プラットフォームへと続く道が旅を象徴しているのなら、その途中で人々は他者と出会い、自分自身を見つめ直し、交差点ごとに選択をしていくことになります。最終的に、訪問者たちは最も高い地点で出会い、海の上に浮かんでいるかのようにロッテルダムの街とその河岸を見下ろします。それは、自由、不確かさ、そして希望によって形作られた旅なのです。

この階段システムは全長550メートルにわたり、高さは30メートルに達します。空間トラス構造(spatial truss structure)を用いており、最も長い部分では最大17メートル外側に張り出しています。この設計は、ジェットコースター工学を専門とするチームと協力してMADが開発しました。

ザハ・ハディド・アーキテクツとコックス・アーキテクチャーによる、オーストラリアの「ウェスタン・シドニー国際空港」です。

次世代の空港デザインも意識した計画です。建築家は、国との最初の出会いの場として、地域に根差している感覚を体験できる空間を志向しました。そして、“ユーカリの樹皮越しの日差し”を想起させる天窓のあるルーバー天井を特徴とする建築を考案しました。

こちらはリリーステキストの翻訳です(文責:アーキテクチャーフォト)

ウェスタン・シドニー国際空港(WSI)が建設段階の完了を示す

新たに完成したウェスタン・シドニー国際空港(WSI)のターミナルは、その場所に根ざし、光によって形作られ、航空の未来のために建てられたデザインを明らかにしています

WSIのCEOであるサイモン・ヒッキー(Simon Hickey)は、オーストラリアの首相アンソニー・アルバニージー(Anthony Albanese)、インフラ・交通・地域開発・地方自治担当大臣キャサリン・キング(Catherine King)、そしてWSIの主要パートナーの幹部たちとともに、この大きな節目を祝いました

5つ星のグリーンスター評価を獲得したこのターミナルは、モジュール式の設計により段階的な拡張が可能であり、自然換気や現地でのエネルギー生成、さらには雨水の収集と再利用を活用する効果的なパッシブデザインの原則を取り入れています

50年以上ぶりにオーストラリアで建設された最初の大規模空港として、WSIは西シドニーを変革する世代交代を示しています。バッジャリーズ・クリークに位置するこのターミナルは、長期的な経済的、社会的、文化的機会の触媒となっています。

コックス・アーキテクチャーとザハ・ハディド・アーキテクツによる初期の設計コンセプトから、マルチプレックス(Multiplex)とウッズ・バゴット(Woods Bagot)による設計と建設に至るまで、このターミナルは革新性と機能性を融合させています。このターミナルは、その地域のアイデンティティを反映しつつ、直感的で将来に備えた旅客体験を提供しています。

「私たちは、オーストラリアでは他に類を見ない、シームレスでストレスのない空港体験の開始を目前にしています」と、ウェスタン・シドニー国際空港のCEO、サイモン・ヒッキー(Simon Hickey)は述べました。「WSIは、我々のグローバル都市に24時間稼働の国際的な玄関口を提供し、グレーター・シドニー全体にわたって重要な経済的機会を生み出し続けます」

「これは、世界の舞台で次世代の空港デザインを定義するための貴重な機会です」と、ザハ・ハディド・アーキテクツのディレクター兼デザインリード、クリスティアーノ・チェッカート(Cristiano Ceccato)は述べました。「COXとともに、私たちは建築の革新性、旅客体験、運用効率において最高水準を満たす設計を作り上げました。このターミナルを並外れたものにしているのは、人間的なスケールのデザインと国際的な志の融合です。地域に根ざしながらも、世界での競争力を持っています」