プロダクトデザイナーの深澤直人を招いてデザイン思考について聞いている鼎談記事『日本の「デザイン思考」は誤解だらけ』が、pwc.comに掲載されています。後編「デザイン思考の本質は

経験者になること」はこちら。

design archive

元木大輔 / DDAAがデザインした、テーブル「Lashing Belt Table 1」です。

トラックの荷台などに使われるラッシングベルトで締めるだけで固定するテーブル。

建築展「アイノとアルヴァ 二人のアアルト 建築・デザイン・生活革命 木材曲げ加工の技術革新と家具デザイン」が、開幕延期の為、会場動画を公開しています。この展覧会は兵庫・神戸市の竹中大工道具館で行われる予定でした。

フィンランドを代表する建築家アルヴァ・アアルトとその妻アイノは、フィンランドの環境特性に基づき、自然のモチーフを取り入れたデザインでモダニズムに対する独自の回答を探究しました。「パイミオ サナトリウム」(1933)などコンペで実現した作品は、二人を一躍世界の建築家の舞台へと押し上げ、建築のためにデザインされた家具は、後のアルテック設立の道筋をつけることになります。本展では、アアルト夫妻の曲げ木の技術に焦点を当て、無垢材をL 字型に曲げる「L – レッグ」と、積層合板による「ラメラ曲げ木」の開発について、成形から商品化までの道のりを辿ります。

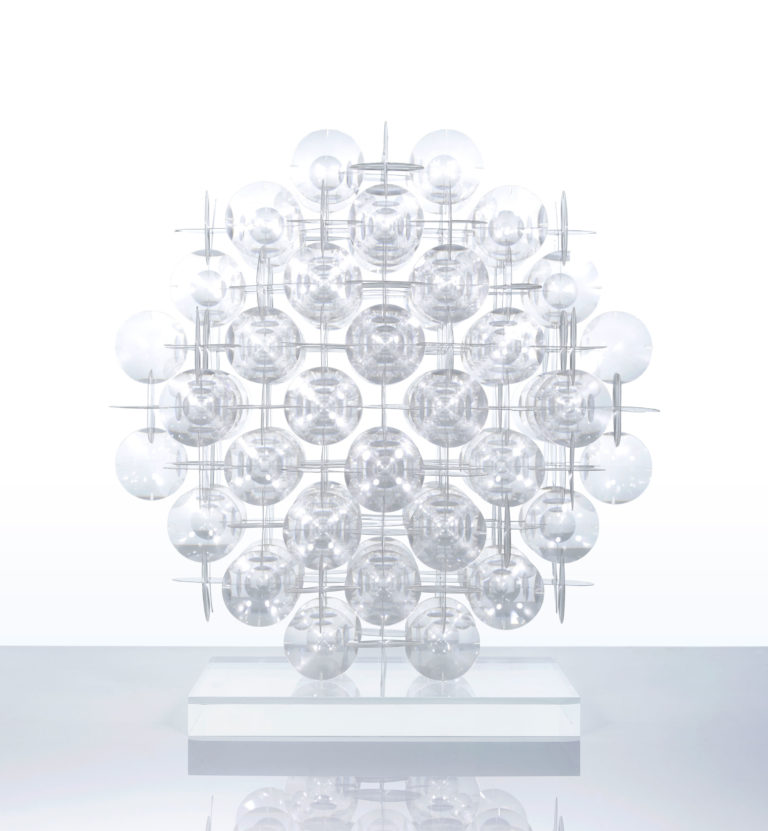

沖津雄司による、LEXUSのために制作したインテリアアートピース「lightflakes for LEXUS」です。

LEXUSのために制作したインテリアアートピース。

ミラノサローネサテリテ2017で発表して以来展開している、光の再構築がコンセプトの「lightflakes」シリーズの一環である。

直径40mm、薄さ0.3mmのレンズで出来た「lightflakes」を組み合わすことで、空間、環境、テーマに合わせてあらゆる形の光のオブジェが制作可能である。

lightflakesを精緻に組上げると自然光と環境光は幾重にも透過、反射し、風景と共に複製されることで具象する。

組み上げられたオブジェが室内で自然光を受けたとき、再構築された光が空間を演出するのです。

吉岡徳仁がデザインした、非常時に簡単に作ることができるフェイスシールド「Easy-to-make FACE SHIELD」です。テンプレートをこちらのページで無料配布しています。

Easy-to-make FACE SHIELD

感染症の現場で闘う医療従事者の方々へ、心から敬意と感謝を表します。

世界的に医療物資が不足している中、非常時に簡単に作ることができる、フェイスシールドを考えました。

透明シートにテンプレートを重ねてハサミで切り、メガネに装着するだけで完成します。少しでも医療従事者の方々のお役に立つことができれば幸いです。

吉岡徳仁

以下のリンク先より、テンプレートをダウンロードいただけます。

使用に関する費用は必要ございませんので、ご自由にご使用ください。

https://www.tokujin.com/news/

以下は動画です。

市川徹+川口裕人 / LOFが設計した、大阪・八尾市の宝くじ売場「運試しを身近に」です。

宝くじ売場のイメージを変えることを目指し、「運試しを身近に」をテーマにした親子で遊べるような宝くじ売場を作りました。

日本人にとって最も親しみのある運だめしのひとつ「あみだくじ」の手描きの線が、紙から飛び出して空間を包み込むようなデザインとしました。

あみだくじの起点に番号を振り、終点に駄菓子等を吊ることで、誰でも無料で立体的なあみだくじが楽しめる体験型店舗としています。宝くじ売場が親子の遊び場に変化することで、宝くじのギャンブル性のイメージが更新され、売上の4割が公共事業に寄贈されているなど、宝くじが本来持つ社会貢献システムの価値が見直される事を期待しています。

the range design inc. / 寶田陵とto-ripple inc. / 杤尾直也のデザイン監修・インテリアデザイン、日企設計の建築設計による、大阪市の宿泊施設「THE LIVELY」です。

グローバルエージェンツが運営する新ブランドであるライブリーホテル。フルサービス型でもなく宿泊特化型でもない次世代のホテルを目指し、共用部の割合を高くし、ゲストのライフスタイルに合わせた自分らしい滞在を可能にするホテルとしています。

デザインキーワードを「LIGHTNESS(優美さ/快活さ)」「GADGET(装置/道具)」「HYGGE(居心地のいい時間)」とし、ミレニアル世代に響くデザインを目指しました。

工藤浩平建築設計事務所がデザインした、薬局の受付カウンター「OK2-counter」と待合ホールのソファ「OK2-sofa」です。

薬局の受付カウンターとして制作した家具。

1対1の均一なカウンターでなく、子連れや夫婦、一人のお客さんまで、

誰もが自由に席を選べるようなものが良いという要望をうけた。

また、お客さんと対面しながらパソコンで薬歴を打ちこんだり、

会計の手続きをするため、スタッフを中心に方向性が

いくつかあるほうがいいということだった。

そこで、弧を描くようにカウンターを連続させて、右の方向にはPC、正面には

お客さん、左手元にはレジカウンターといったような関係をもたせ、

四面全てを正面とした建築に対して、家具によって多方向性を持たせることとした。

薬局の待合ホールのソファとして制作した家具。

外を向いて一人で腰掛けたり、受付の方向を見て2人で並んで座ったり、

キッズスペースの子供を見守ったりと色々な方向から利用できるソファが

求められたため、円形の形状で、中心に背もたれを持つものとした。

グラフィックデザイナー 西村祐一 / Rimishunaと、京都国立近代美術館のキュレーター 本橋仁の展示デザインによる、展覧会「チェコ・デザイン 100年の旅」です。

京都国立近代美術館でのこの展示は現在臨時休館中です。

美術館での展示におけるパネルやキャプションなどの文字情報の扱いは、日頃から細心の注意を払いたいと考えている。この展覧会は1900年から現代までのデザインをクロノロジーで紹介するものだ。紹介される作品の多くは「日用品」である。もしこれが、絵画作品や彫刻といった美術作品(Fine Art)であれば、作品名が書かれたキャプションを作品の近くに設置することは妥当な選択といえるだろう。

しかし、展示されるものが本展のように日用品である場合、どうだろうか。当然、普段の生活では日用品にベタベタとキャプションなど貼られていない。デザイン展においては作品が、あまりに「作品然」としすぎることは、応用美術(Applied Art)を扱うデザインにおいてはリアリティを失ってしまう。

大松俊紀 / 大松俊紀アトリエによる、椅子「Shades of Brunelleschi」です。

円弧という形状が椅子の座面に使用された例はあまり見たことがない。座り心地の問題など色々な理由から回避されている形状である。だが円弧に座ると、平面で作られた座面より、なぜか包まれた感じがして意外に心地がよい。さらにそれを浮かせると、今までにない座り心地になる。浮遊感を感じるためには、できるだけ薄い素材で作らなければいけない。スチールで製作することは安易だが、椅子自体が非常に重くなる。到底一人では運べない。二人でもかなり大変である。アルミを使用することで、スチールに比べて重さは3分の1となる。だが、アルミはスチールに比べ柔らかい素材であるから、そう簡単には構造的に成り立たない。どこまで薄いアルミでこの形状を作れるか?意外に難題であった。

domusが、建築とデザインが根底にある映画の名作を10作品セレクトして紹介しています。リンク先に各映画のサムネイル画像と解説テキストが掲載されています。

青木淳が、都電荒川線の停留場のベンチを設計してその過程を紹介する連載の第3回目「モックアップでの検証」が公開されています。青木が第二回で模型で検証していたベンチのモックアップ写真等が紹介されています。

様々な建築家とのコラボレーションで知られる、家具デザイナーの藤森泰司のウェブサイトがリニューアルされています。過去にデザインされた建築家作品内の家具の写真も多数見ることができます。

藤森の経歴はこちら。

1967 埼玉県出身

1991 東京造形大学卒業後、

家具デザイナー大橋晃朗に師事

1992–1998 長谷川逸子・建築計画工房 勤務

1999 藤森泰司アトリエ 設立

2003–2010 関東学院大学非常勤講師

2004– 桑沢デザイン研究所非常勤講師

2007–2009 前橋工科大学非常勤講師

2007– 武蔵野美術大学非常勤講師

2009– 多摩美術大学非常勤講師

2011–2014 東京造形大学非常勤講師

2014–2016 日本工業大学非常勤講師

2016– 東京大学非常勤講師

2016– グッドデザイン賞 審査員

2019– 東京藝術大学非常勤講師家具デザインを中心に据え、建築家とのコラボレーション、プロダクト・空間デザインを手がける。近年は図書館などの公共施設への特注家具をはじめ、ハイブランドの製品から、オフィス、小中学校の学童家具まで幅広く手がけ、スケールや領域を超えた家具デザインの新しい在り方を目指して活動している。毎日デザイン賞ノミネート、グッドデザイン特別賞など受賞多数。2019年著書「家具デザイナー 藤森泰司の仕事」(彰国社)を発売。