photo©Hideaki Hamada

インダストリアルデザイナーの清水久和による瀬戸内国際芸術祭2013の出展作品「オリーブのリーゼント」です。

アーキテクチャーフォトでは過去に行われた清水の展覧会「DEROLL Commissions Series2:日本史」についてレビューしています。

photo©Hideaki Hamada

インダストリアルデザイナーの清水久和による瀬戸内国際芸術祭2013の出展作品「オリーブのリーゼント」です。

アーキテクチャーフォトでは過去に行われた清水の展覧会「DEROLL Commissions Series2:日本史」についてレビューしています。

書籍『世界の名作椅子40選: うしろ姿から探る機能と美』がamazonで発売されています

書籍『世界の名作椅子40選: うしろ姿から探る機能と美』がamazonで発売されています。

椅子は人が座る際に使う道具として欠かせないものであるが、芸術や人間工学の対象ともされ、さまざまなデザインが考案されている。なかでも名作椅子と呼ばれるものは、雑誌をはじめあらゆるメディアで紹介され、一般の関心も高 い。しかしこれまで、そうしたメディアで紹介される際は、ファッション性重視で、極めて表層的かつ 感覚的に語られることが多かった。それは椅子の正面の姿にのみ着目しているからであることが考えられる。椅子においては、むしろ背面にこそ、構造性、機能性、安定性、デザイン性に関する工夫や配慮がなされており、後ろ姿を見ることで、椅子の持つ真の機能美が理解できるといえる。本書は、名作椅子40作品について、これまで着目されることのなかった後ろ姿から各々の魅力に迫り、解説したものである。

小泉誠による東京・国立の新しい「こいずみ道具店」の写真がjikuに掲載されています

小泉誠が改修してオープンした東京・国立の新しい「こいずみ道具店」の写真が17枚、jikuに掲載されています。

書籍『分解デザイン工学: バラバラにすることで価値を生む』がamazonで発売されています

書籍『分解デザイン工学: バラバラにすることで価値を生む』がamazonで発売されています。

「分解」は、いまやリサイクルの主役であり、新しい形のモノづくりといえる。本書は、技術者やデザイナーに役立つ分解しやすい設計の考え方から、携帯電話やシャンプーボトルの分解を通じた誰でもできる循環型社会の仕組みづくりまでを総合的に解説する。

【本書「はじめに」より】

本書では、分解について設計という機械的な構造の視点にとどまらず、分解することによる物事の見方や考え方について解説しています。また、ソーシャル・マニュファクチャリングによる新たな社会のしくみやライフスタイルの可能性についても提案しています。その意味で、分解を設計するという狭義を連想する言葉ではなく、思考、物事、社会を変える広義を発想させるデザインという言葉を用いて「分解デザイン」としました。

本書は、製品の開発、モノづくりにたずさわる技術者やデザイナーはもとより、社会のしくみづくりにたずさわる方々に広く読んでいただければと思い執筆しました。「分解デザイン」から、新しいモノづくり社会や循環型社会のしくみを創出するきっかけになれば幸いです。【主要目次】

1 バラバラにすると見えてくる分解学

2 分解デザインの体系

3 デザインルール

4 生活者が分解に参加する社会

5 生活者のための分解デザイン

6 ソーシャル・マニュファクチャリング図鑑

グラフィックデザイナーの佐藤卓が、TEDxTokyoで行ったレクチャーの動画です。

TEDxTokyoで、太刀川英輔(nosigner)が行ったレクチャーの動画です。

ポール・スミスの講演のレポート「ファッションデザイナー ポール・スミスが教える、”デザインで生きていく”ために大切なこと」がマイナビニュースに掲載されています

ポール・スミスの講演のレポート「ファッションデザイナー ポール・スミスが教える、”デザインで生きていく”ために大切なこと」がマイナビニュースに掲載されています。

old book『柳宗理 工業デザイン30年のシュプール 他 デザイン 1978年3月号』がアーキテクチャーフォトブックスで販売されています

old book『柳宗理 工業デザイン30年のシュプール 他 デザイン 1978年3月号』がアーキテクチャーフォトブックスで販売されています。

特集『柳宗理 工業デザイン30年のシュプール』が掲載されている号です。

柳の作品写真も興味深いのですが、倉俣史朗による柳宗理へのロングインタビュー(8ページ)「ワークショップの実践」が掲載されているのが特に興味深いです。

70年代に収録されたインタビューにもかかわらず、現代(2013年)における問題にも通じる議論が行われており、興味深いです。

21_21 DESIGN SIGHTで「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」展が開催されます

21_21 DESIGN SIGHTで「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」展が開催されます。開催期間は、2013年6月21日(金)~10月6日(日)。

21_21 DESIGN SIGHTでは 6月21日より、デザイナーの藤原 大をディレクターに迎え、企画展「カラーハンティング展 色からはじめるデザイン」を開催します。

海、空、木、星…。自然界には、無限の色が存在します。しかし、建築物や道具、衣服といったモノから液晶画面上のバーチャルな世界に至るまで、私たちが日々接する色の多くはカラーチャートで決定され、つくり上げられるものです。膨大な数の色に囲まれてはいますが、はたしてこの状況は、豊かな色彩環境と言えるのでしょうか。

展覧会ディレクターの藤原 大は、シンプルな好奇心とパワフルな行動力をともなったデザイン手法「カラーハンティング」を生み出しました。自然や都市に存在する現実の色を、自ら水彩絵具を調合してその場で紙片に写し取っていく行為は、文字通り色の採取(カラーハンティング)です。そうして採取した色からはじめるデザインは、プロセスに関わる人々や使い手に色の意味や物語を伝え、拡げていきます。

本展では、野生のライオンや佐渡の朱鷺(とき)などをカラーハンティングし、世界に存在する色の多様性を示すだけでなく、それぞれの色が内包する意味についても紹介します。さらには、1200年前の古文書に記されている幻の色の再現に取り組む研究者や、野菜から色を抽出しようとする企業とのプロジェクトを発表するほか、国内外の教育機関と協働で対象のイメージや情報を色に置き換える試みも行います。

色からはじめるデザイン、それはより自由でわくわくするものづくりや発想へと向かっていくことにほかなりません。「カラーハンティング」がもたらす豊かな色彩世界と、色からはじめるデザインの可能性にご期待ください

多摩美が、深澤直人や中村勇吾らを迎えて「統合デザイン学科」を開設するそうです

多摩美術大学が、深澤直人や中村勇吾らを迎えて「統合デザイン学科」を開設するそうです。

photo©阿野太一

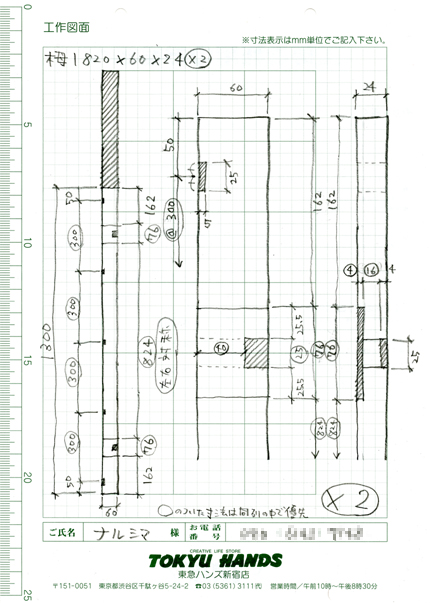

成島大輔 / 成島建築設計によるテーブル「torii」です。

このテーブルは、全ての部材が東急ハンズの工房に発注して加工されている。また、部材の組み上げに金物や接着剤が一切使われていない。これらの間 にある、可能な加工精度と要求される形状精度の相違を解消する為、魅力的なティテールが生み出されている。

中村竜治が自身が会場構成した「カリフォルニア・デザイン」展について解説しているインタビュー記事がCINRA.NETに掲載されています

中村竜治が自身が会場構成した「カリフォルニア・デザイン」展について解説しているインタビュー記事がCINRA.NETに掲載されています。

トム・ディクソンがアディダスのためにデザインしたスニーカーの写真がhighsnobiety.comに掲載されています

プロダクトデザイナーのトム・ディクソンがアディダスのためにデザインしたスニーカーの写真が10枚、highsnobiety.comに掲載されています。

ジャスパー・モリソンがISSEY MIYAKE ウオッチ・プロジェクトのためにデザインした腕時計「PLEASE」の写真がfashion pressに掲載されています

ジャスパー・モリソンがISSEY MIYAKE ウオッチ・プロジェクトのためにデザインした腕時計「PLEASE」の写真がfashion pressに掲載されています。

山中俊治によるTEDxKeioSFCでのプレゼン「思考の道具としてのスケッチ」の動画です。

われわれの目前に迫る未来は、一体どんな様相をしているのだろう。未来がわれわれに与えてくれる「わくわく」には、どんなものがあるのだろう。その可能性の一つを、美しいプロトタイピングをもって提示することが、これからのデザイナーの役割だ。日本を代表するプロダクトデザイナー山中俊治氏は、アートとテクノロジー両方のスキルを兼ね備えた人物だ。デザイナーとして腕時計から鉄道車両に至る幅広い工業製品をデザインする一方、技術者として、ロボティックスや通信技術にも関わっている。氏が常に意識しているものに、美意識と時代認識の2つがある。研究成果や試作品に常に美しさを持ち込めることに、彼のデザイナーとしての価値がある。また、かっこいいもの・美しいものをつくれるということへの喜びや好奇心に正直でありながらも、時代認識を欠かさない。だからこそ未来のデザイナー像を思い浮かべることができる。自分の位置づけを認識できるのだろう。

メールマガジンでも最新の更新情報を配信中